まさはる's Weblog

2026年2月15日

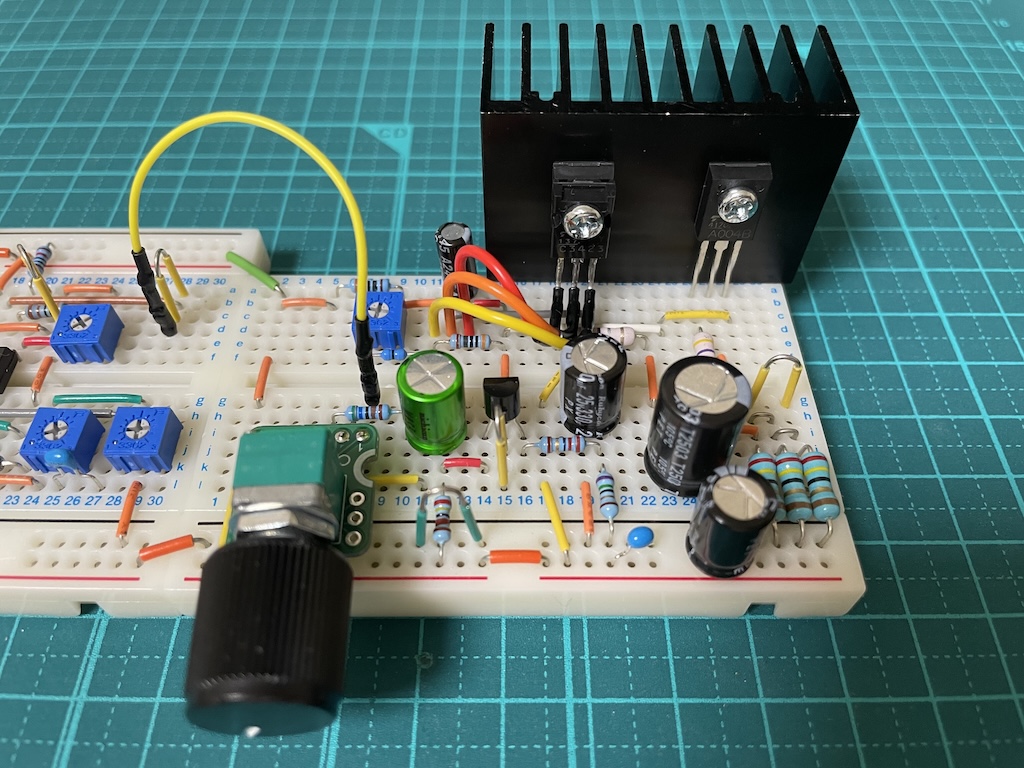

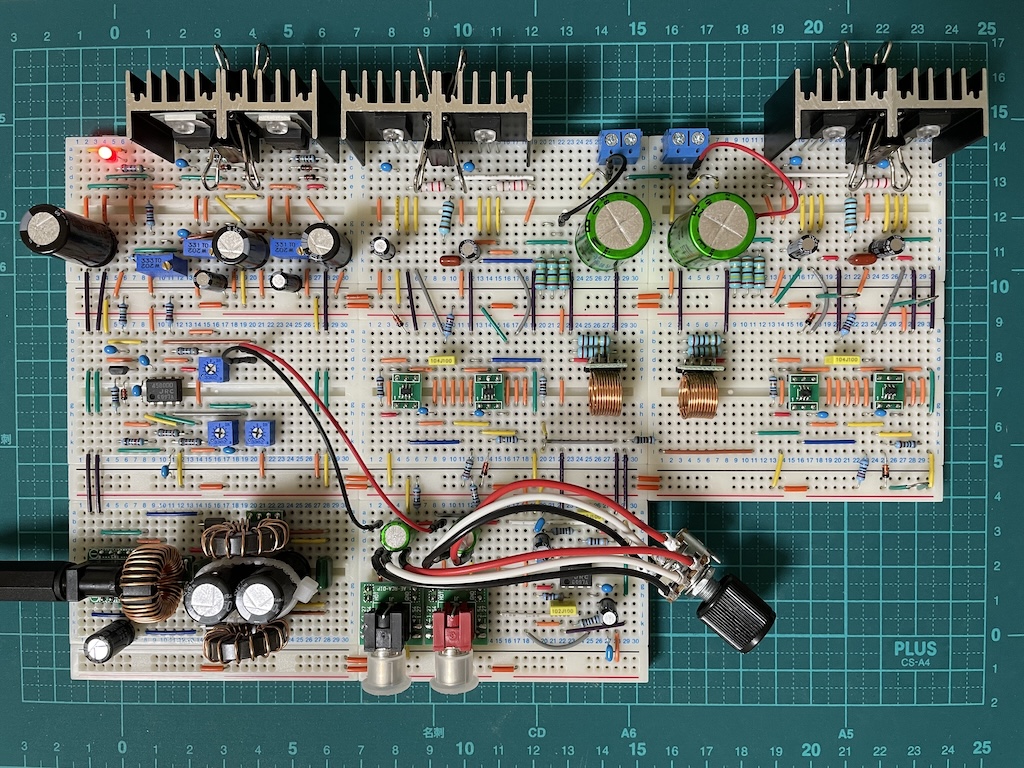

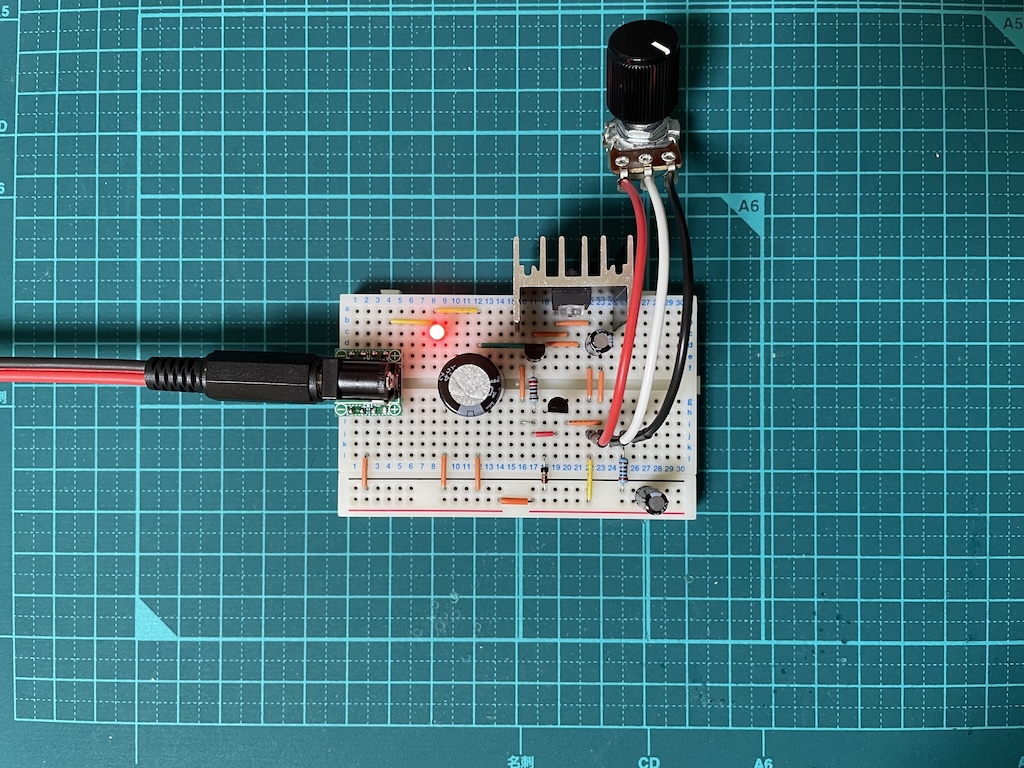

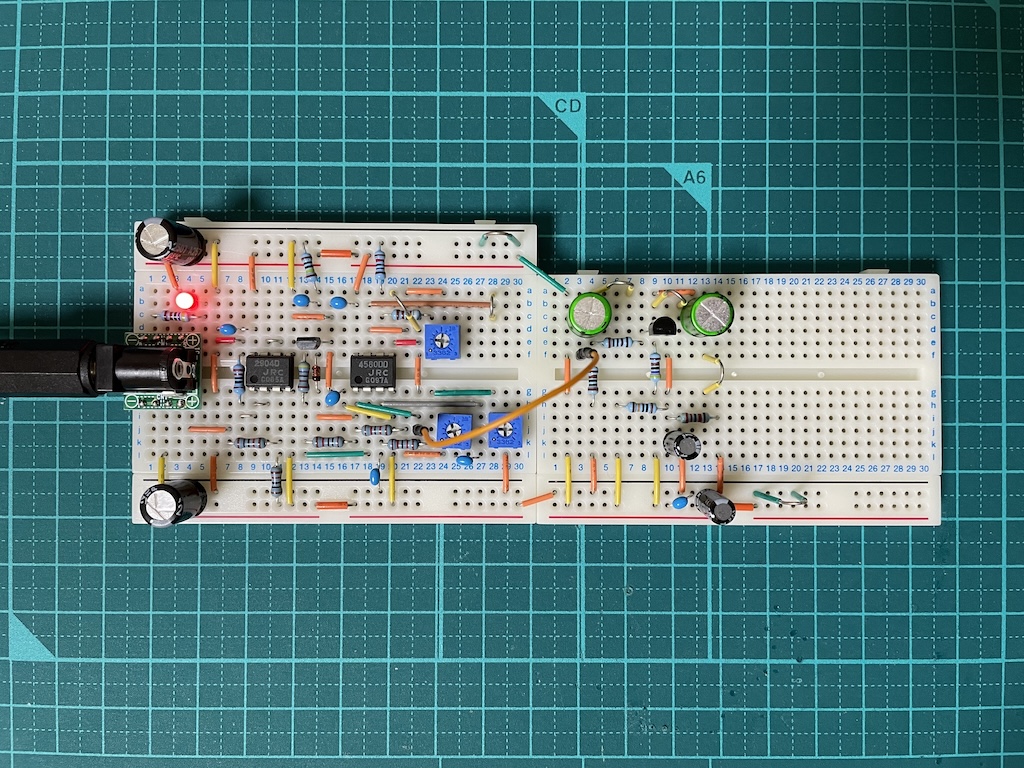

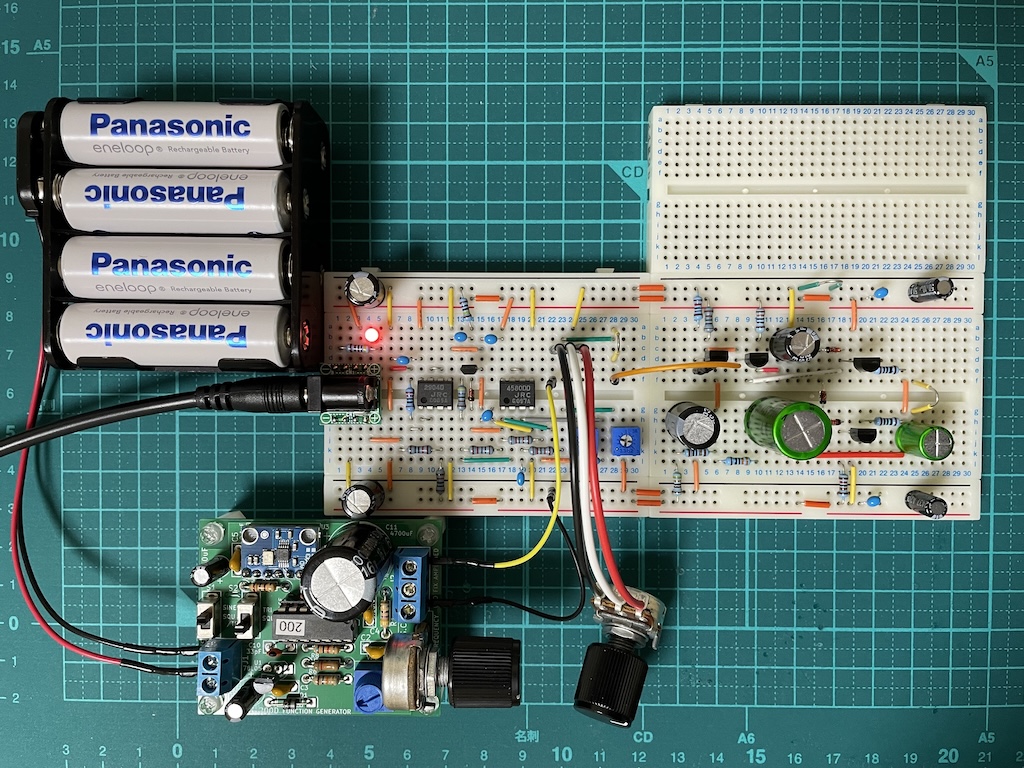

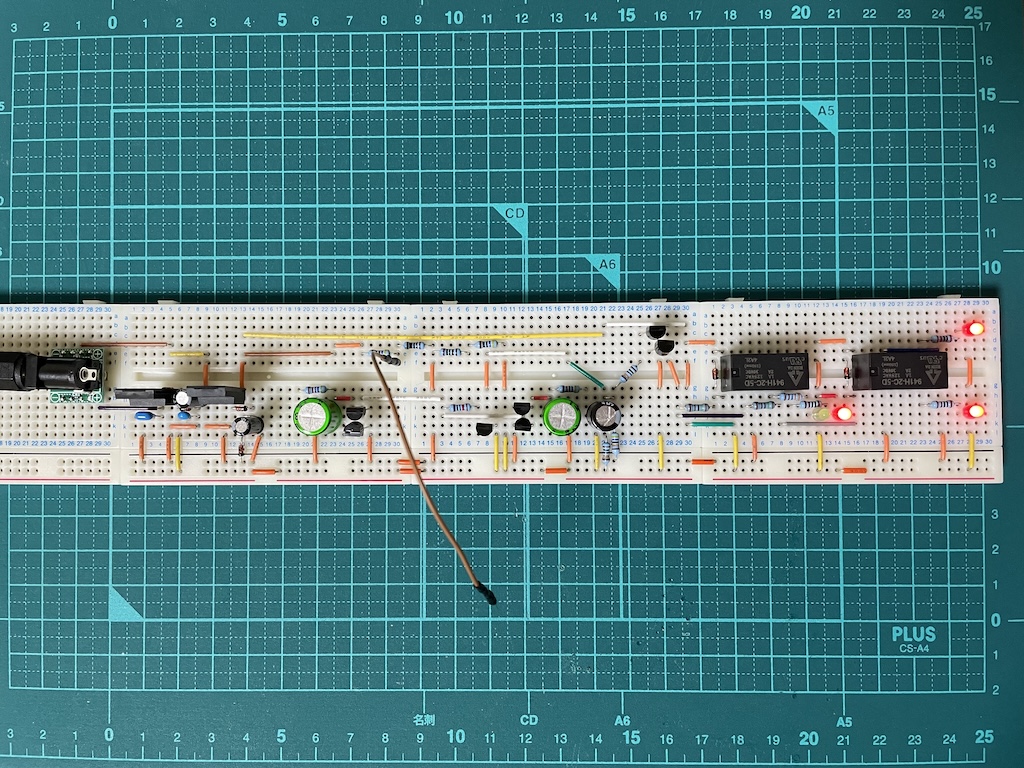

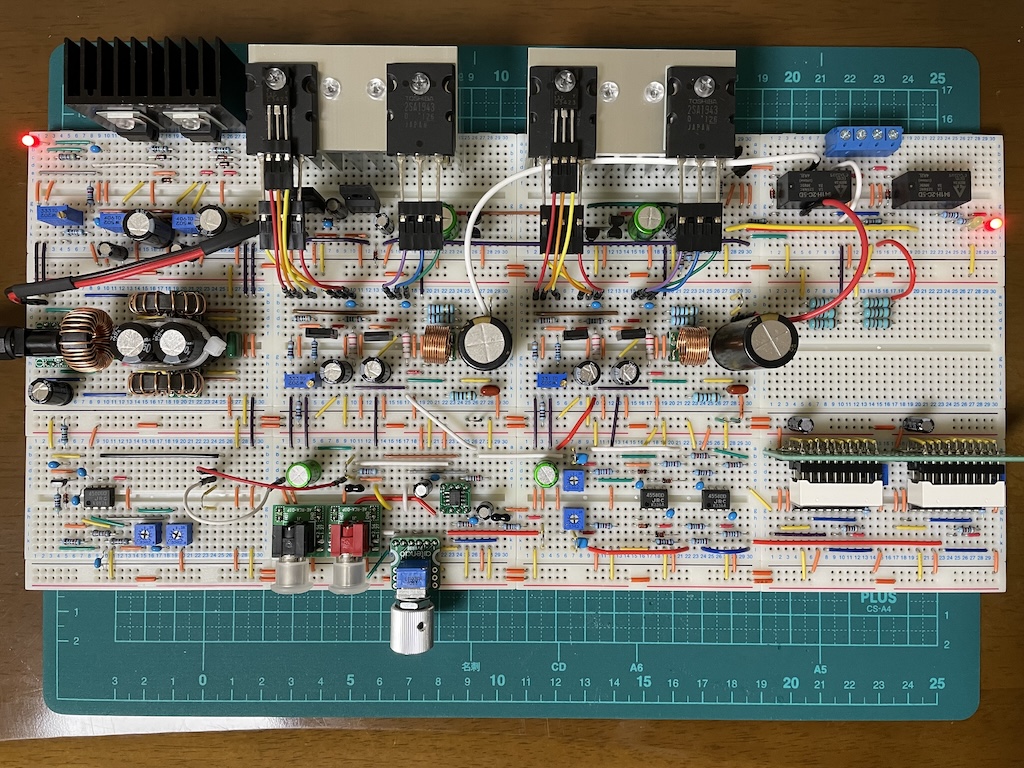

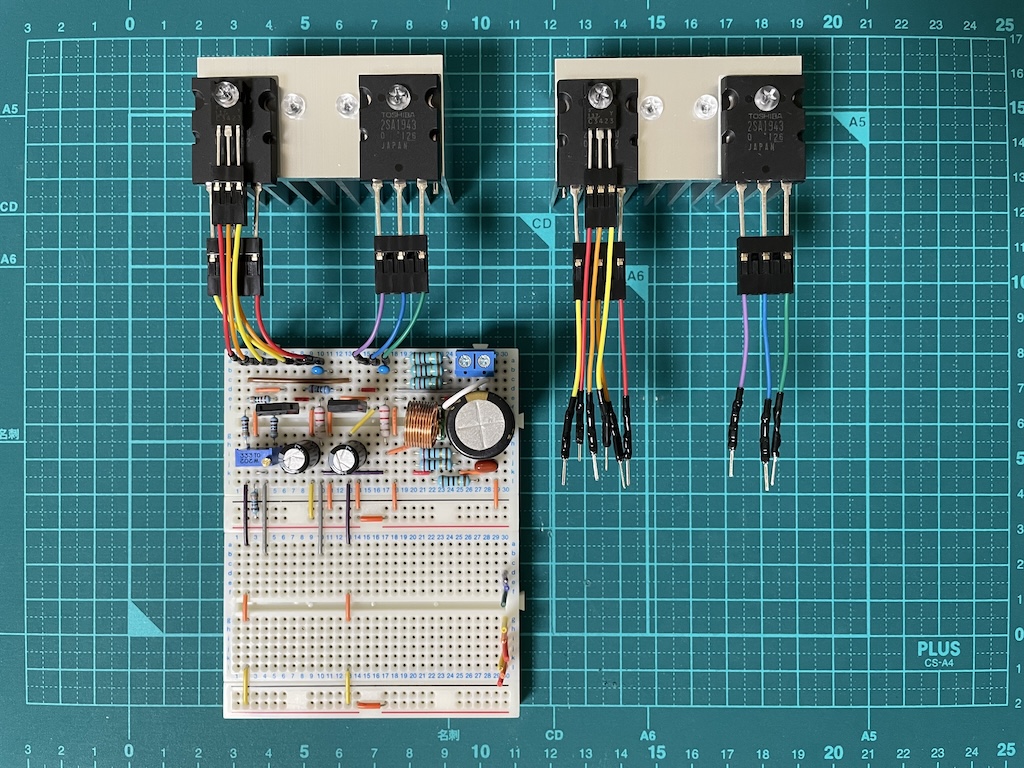

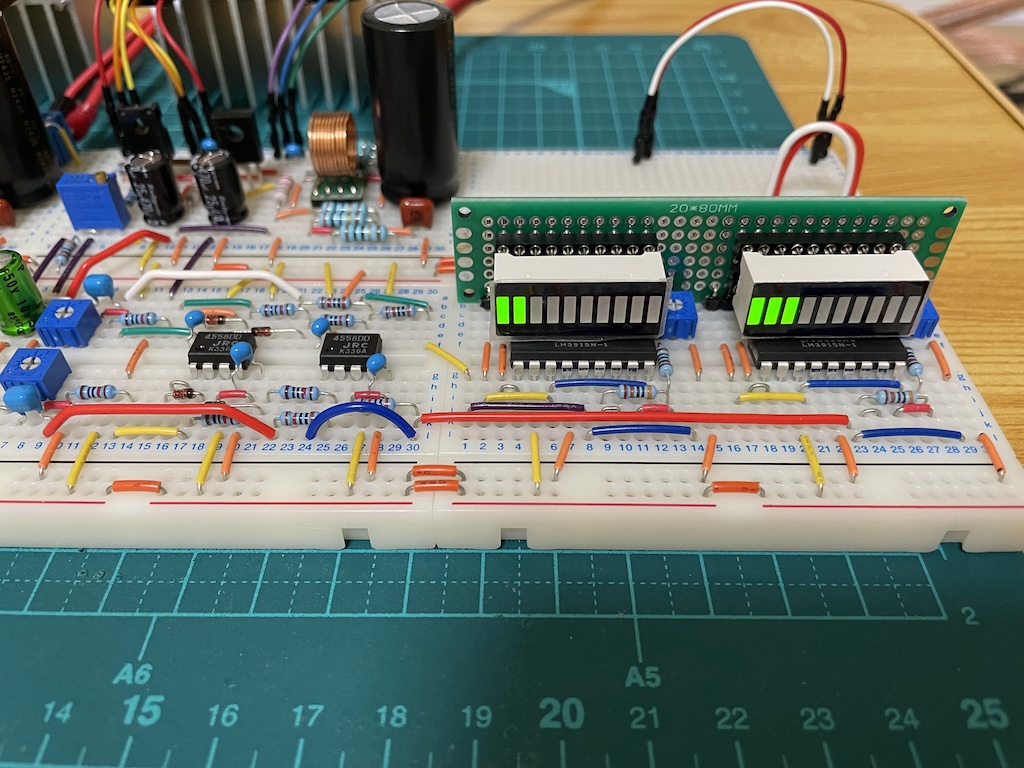

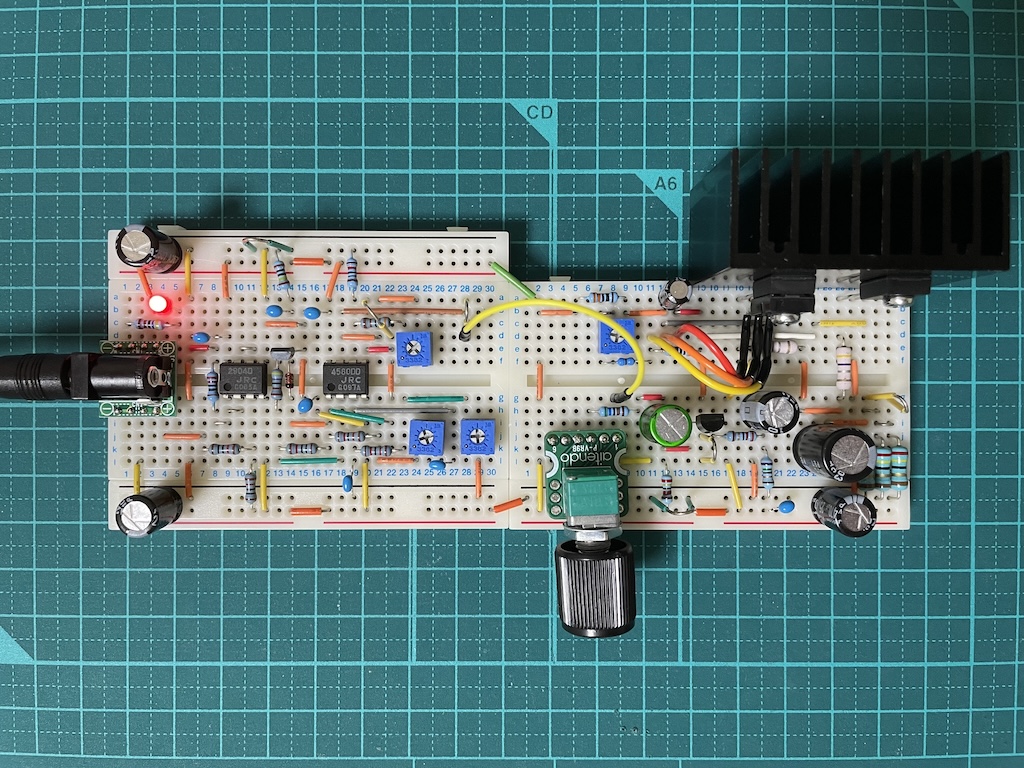

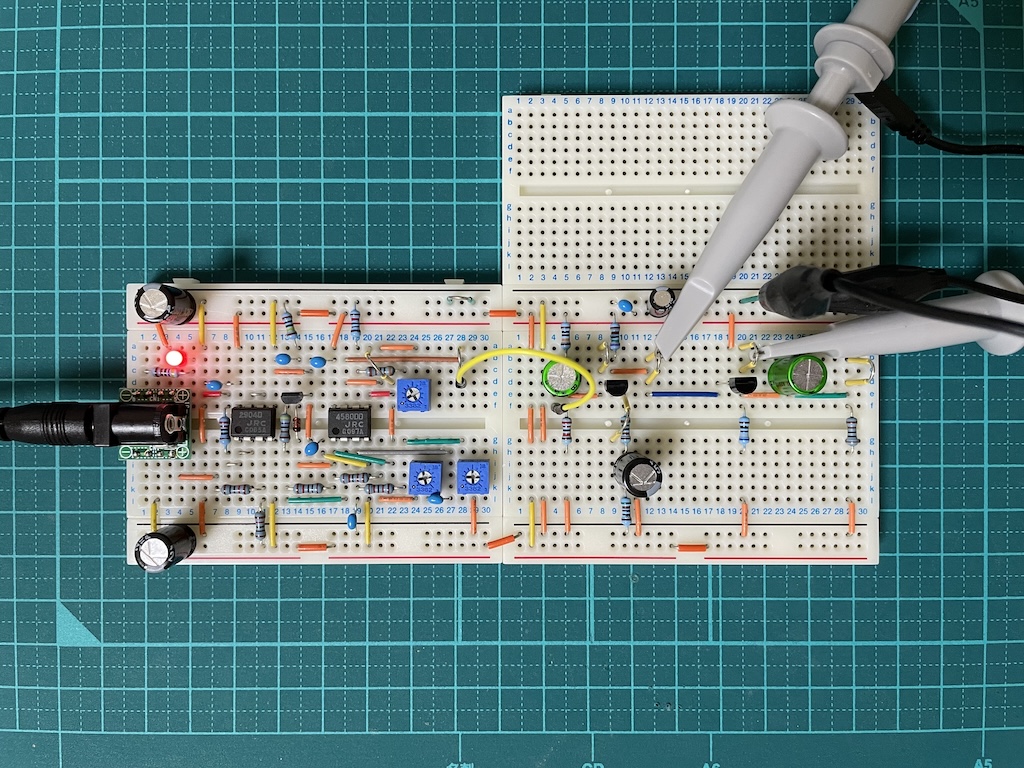

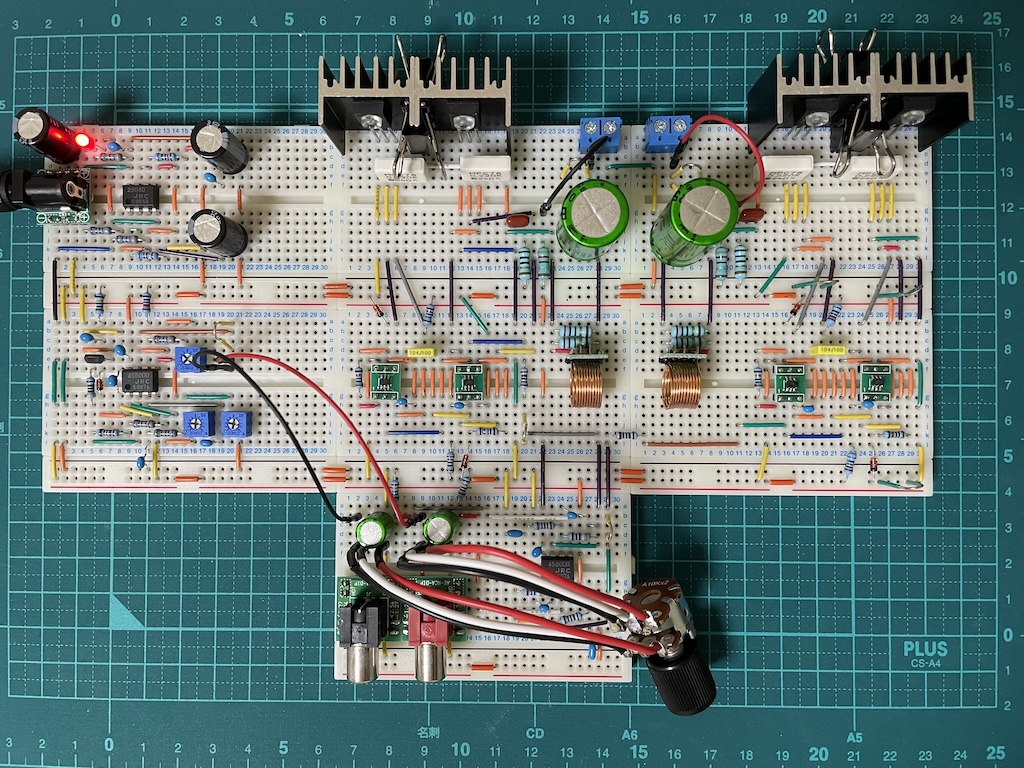

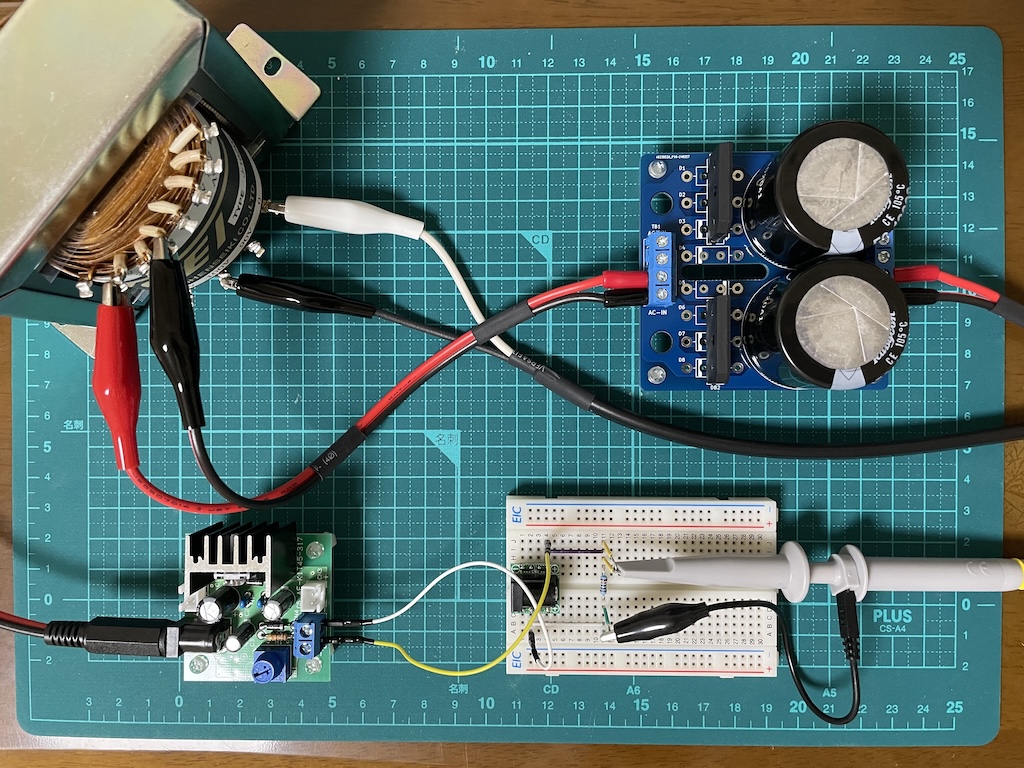

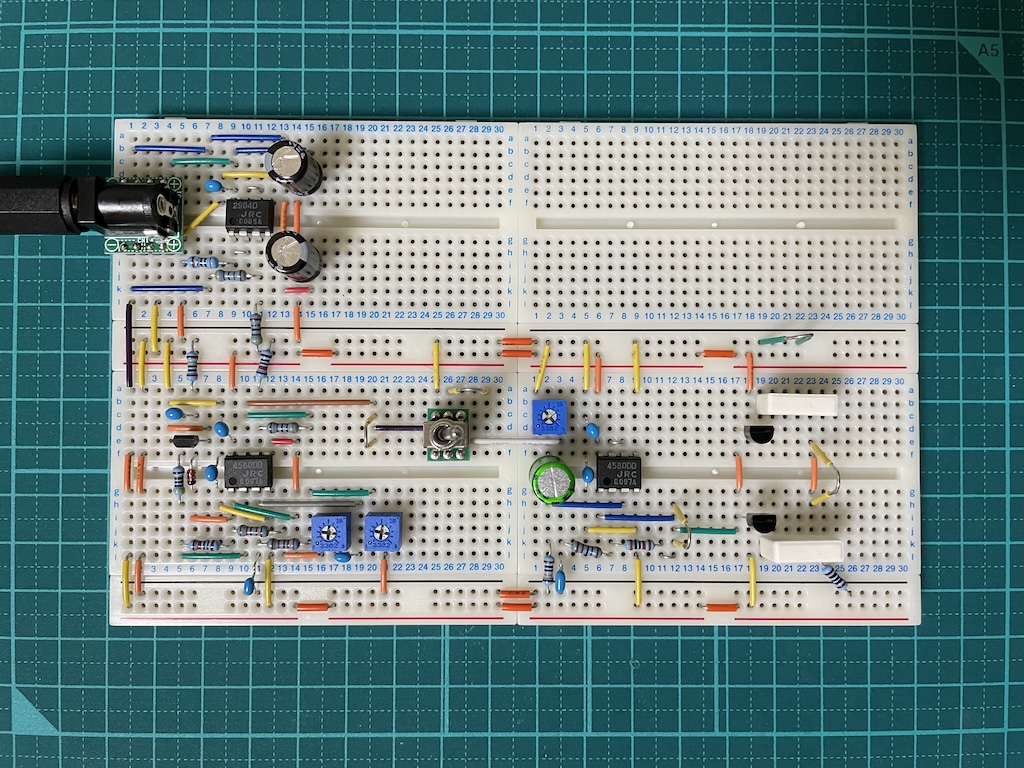

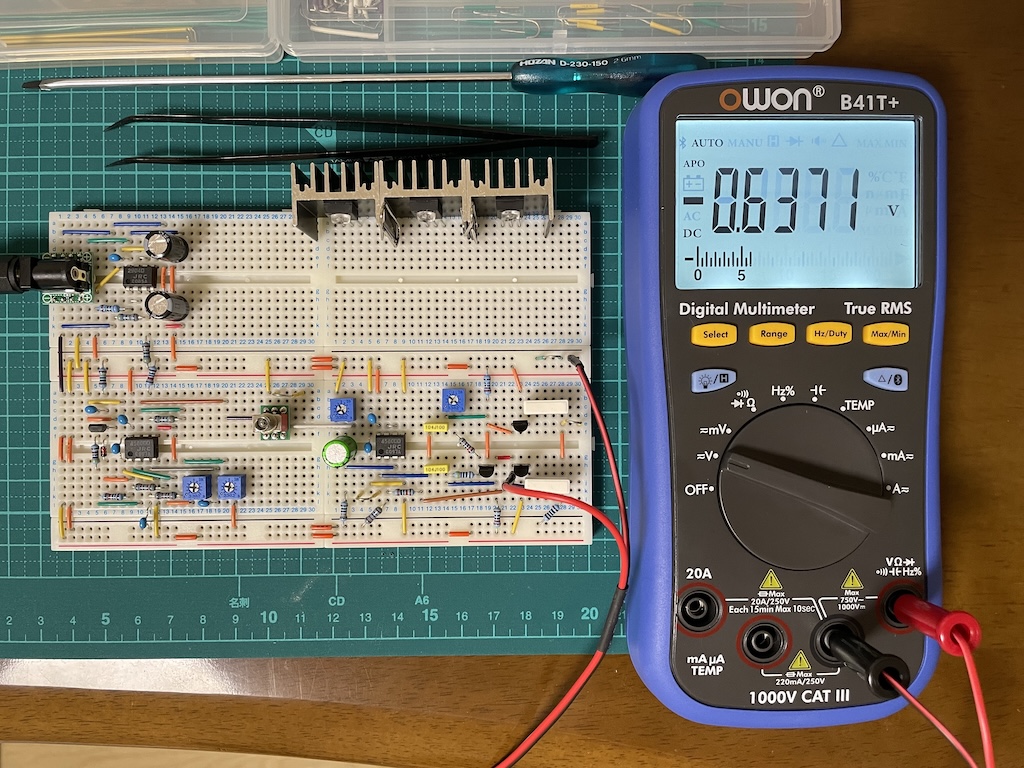

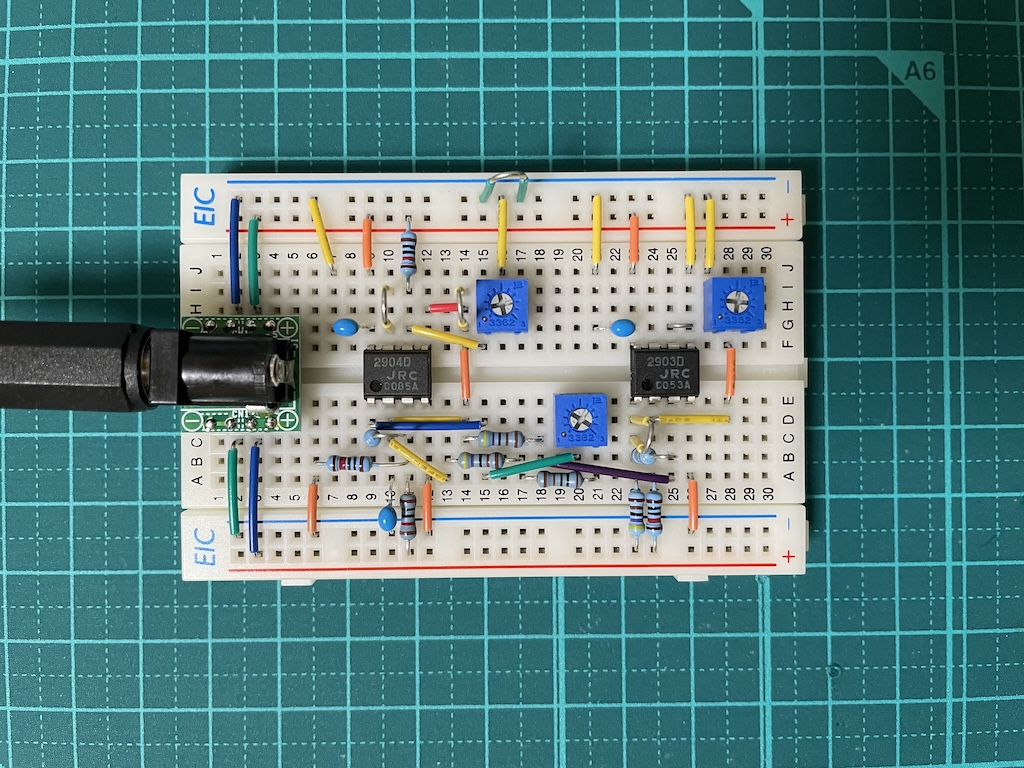

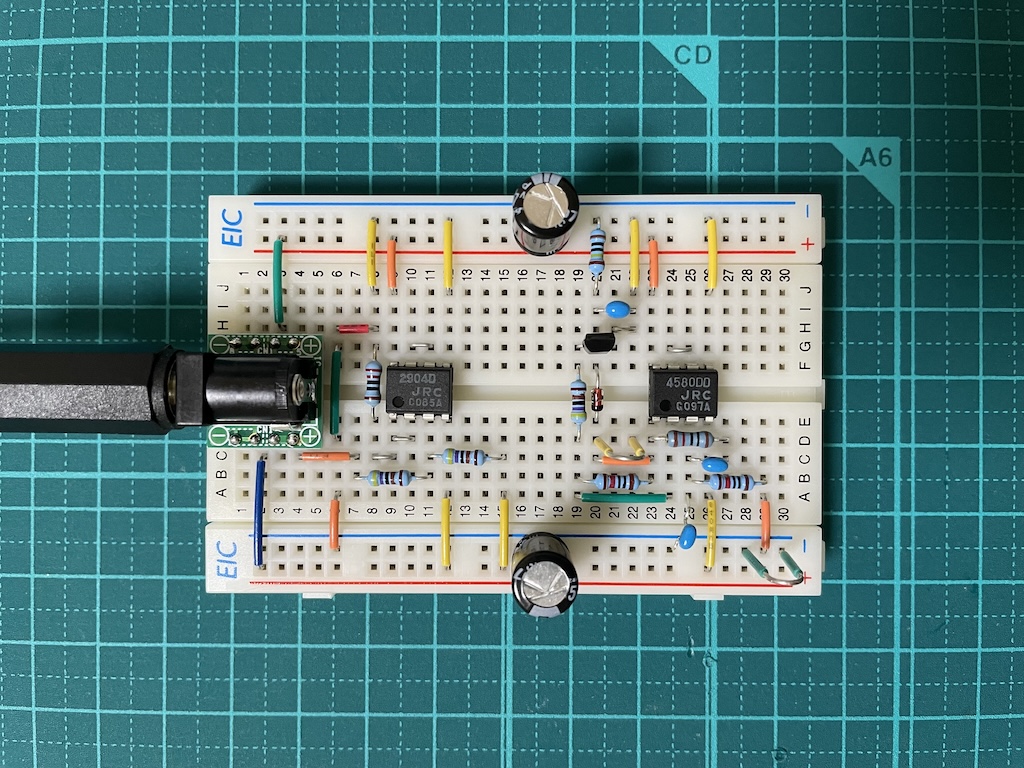

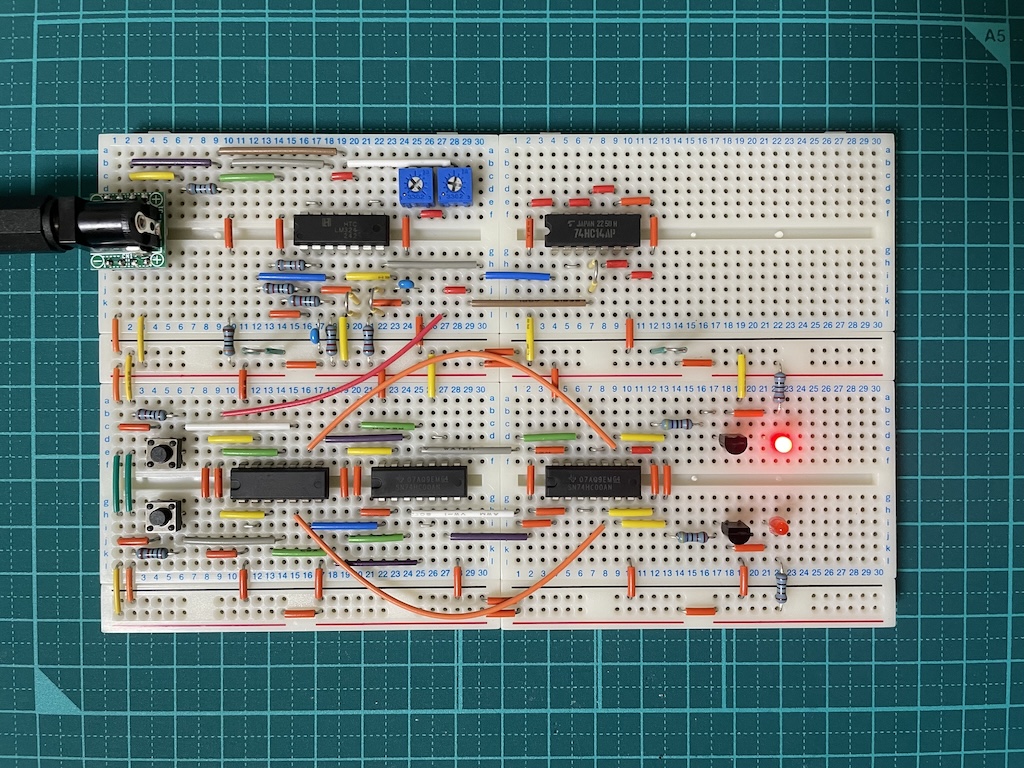

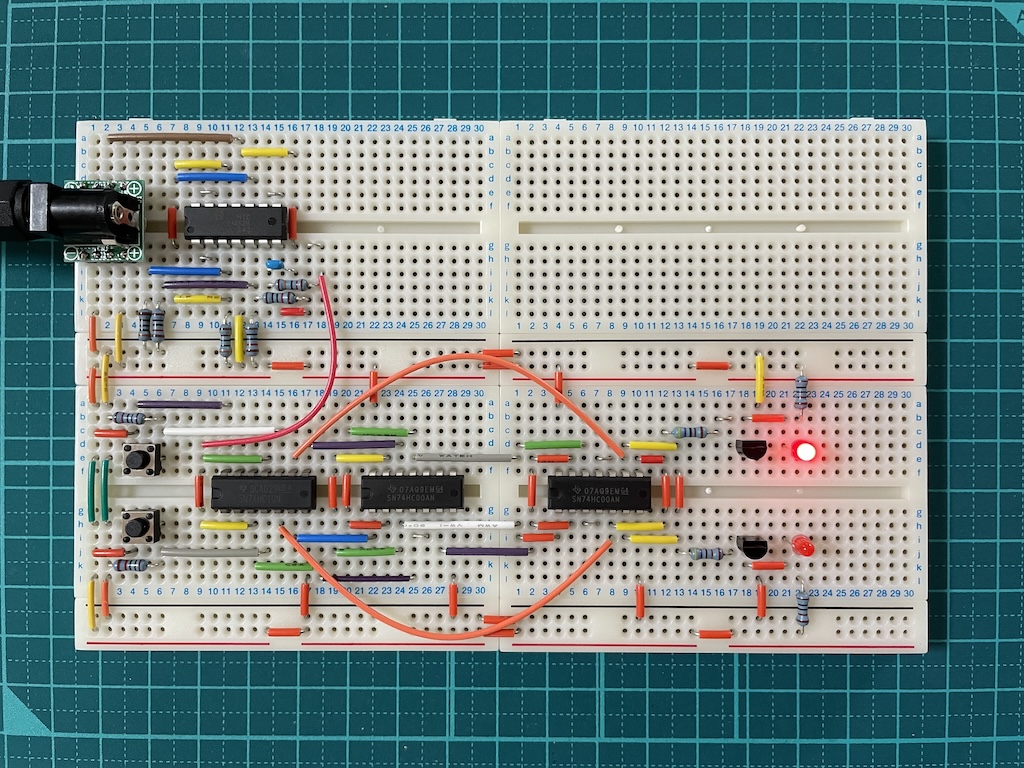

トランスリニアバイアス回路をブレッドボードで作ってみました

Category : Electronics / Posted at 2026年2月15日 11:02前回、1冊目の教科書の「CQ出版社 定本 トランジスタ回路の設計」が終わったので、2冊目にいく前に横道に逸れてみました。

トランスリニアバイアス回路

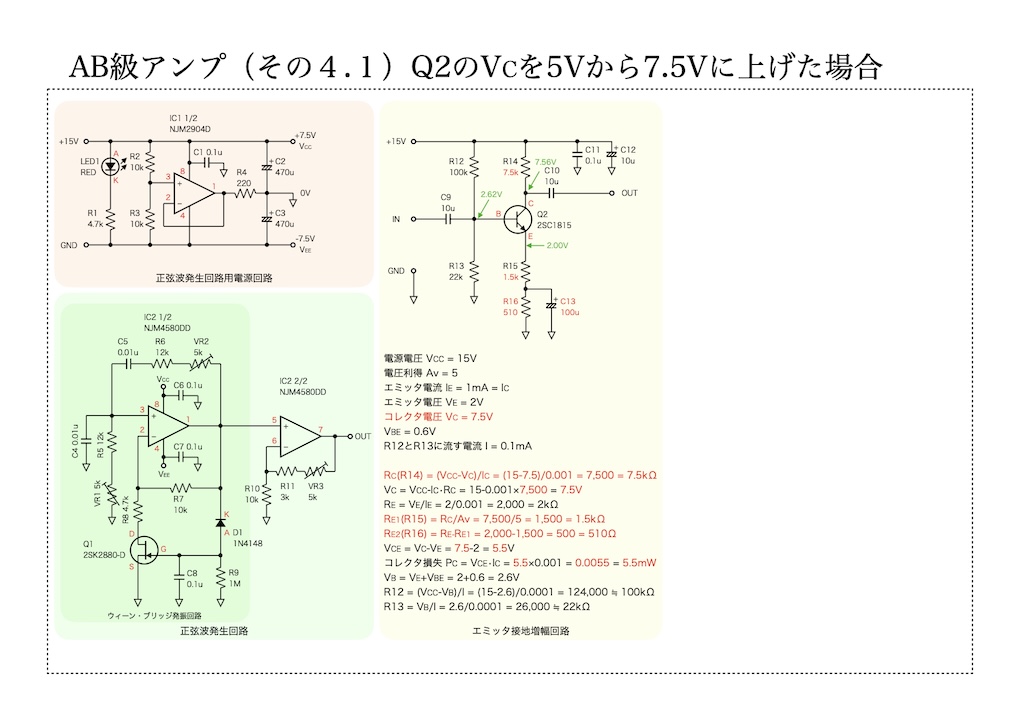

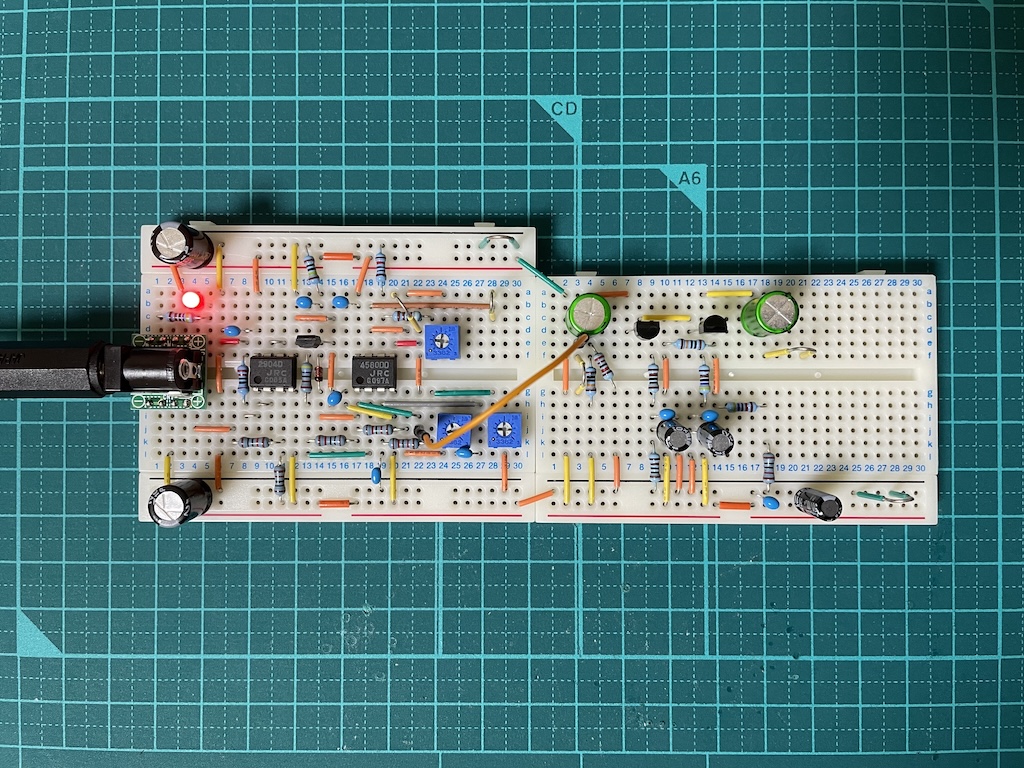

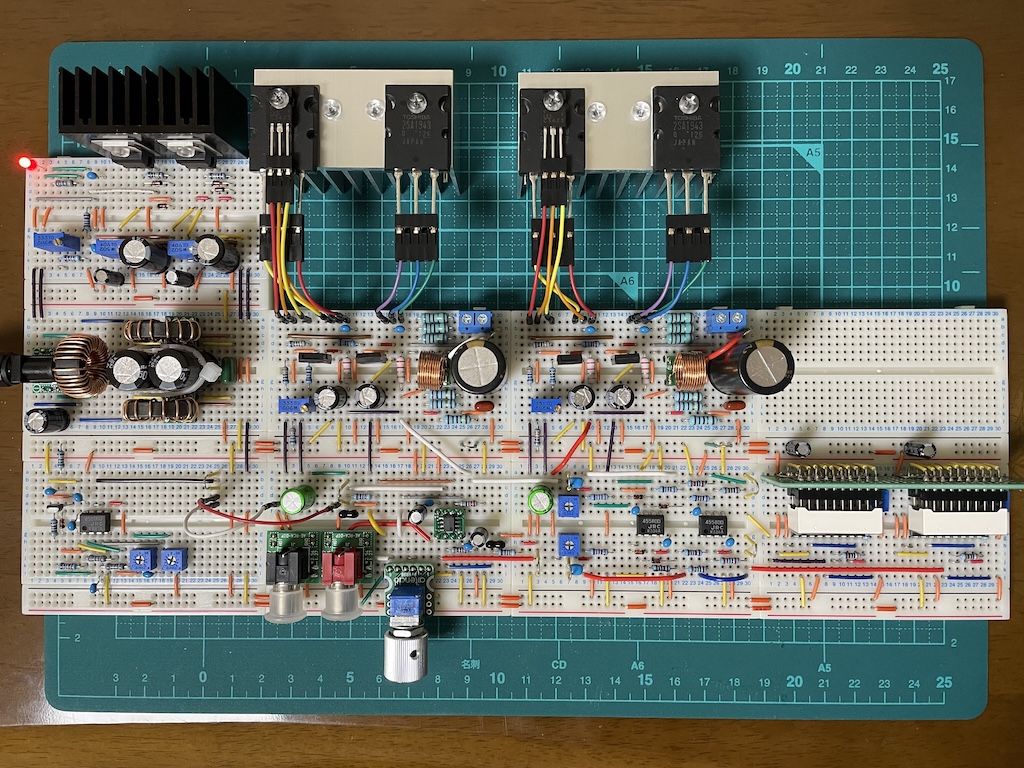

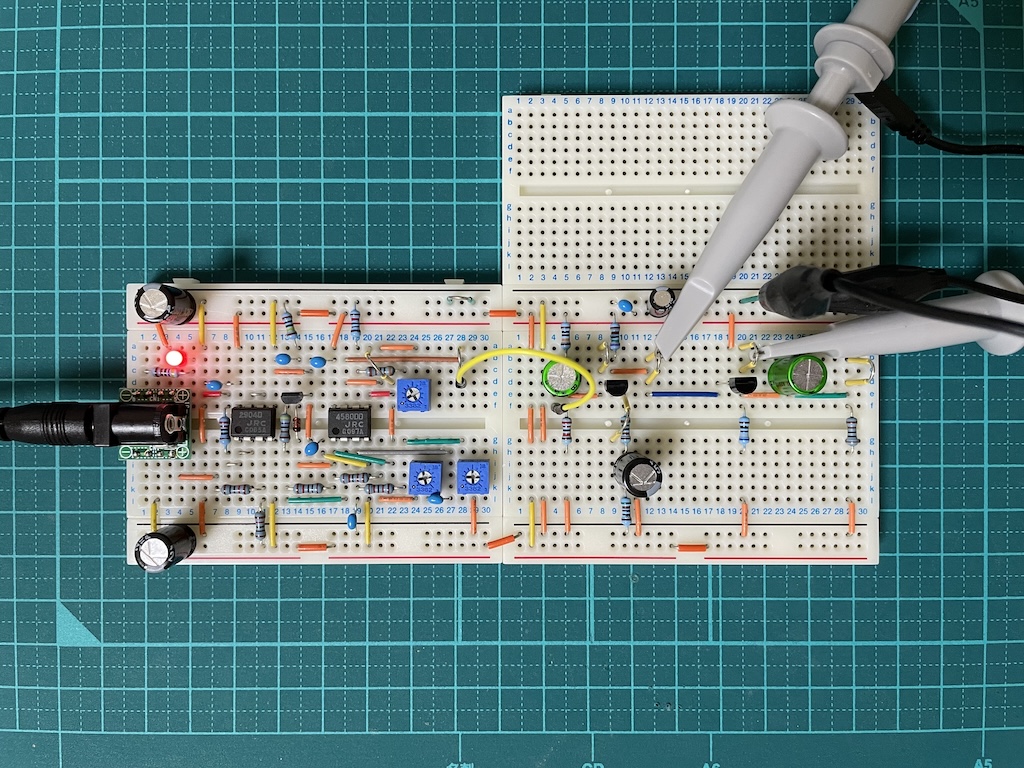

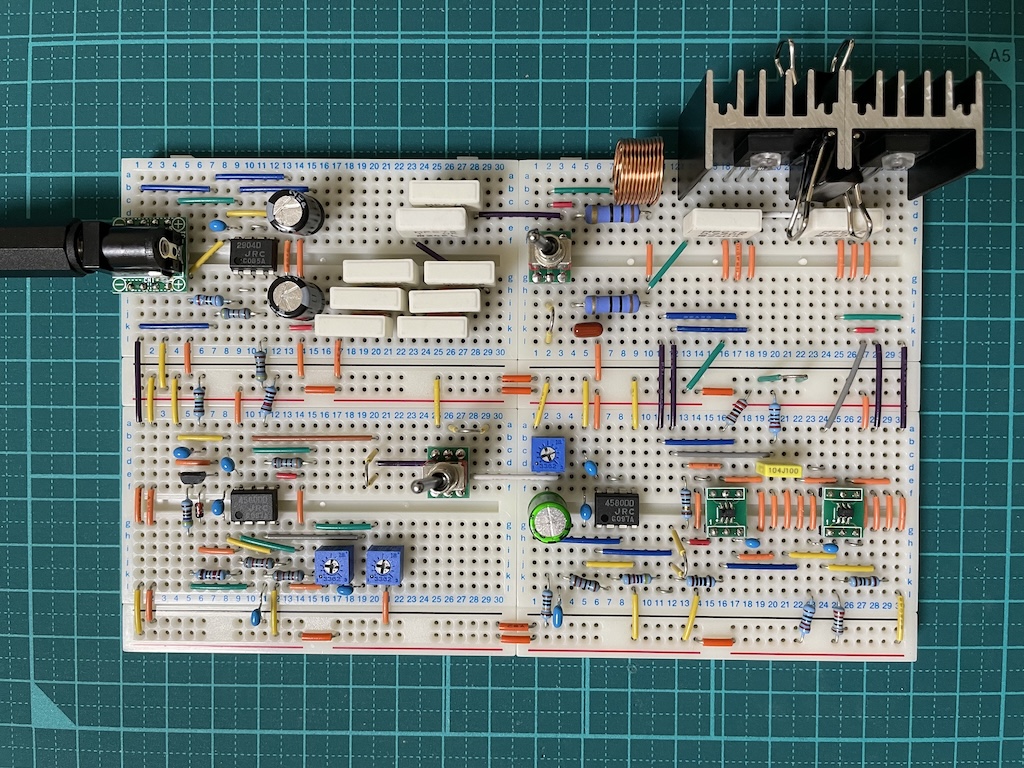

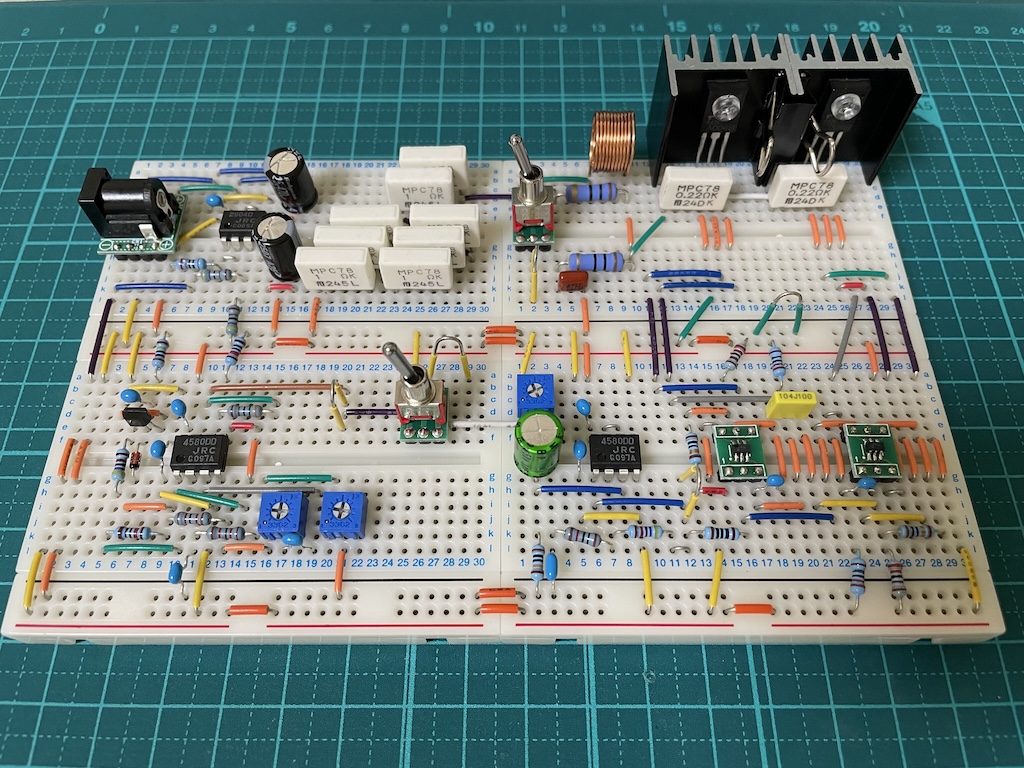

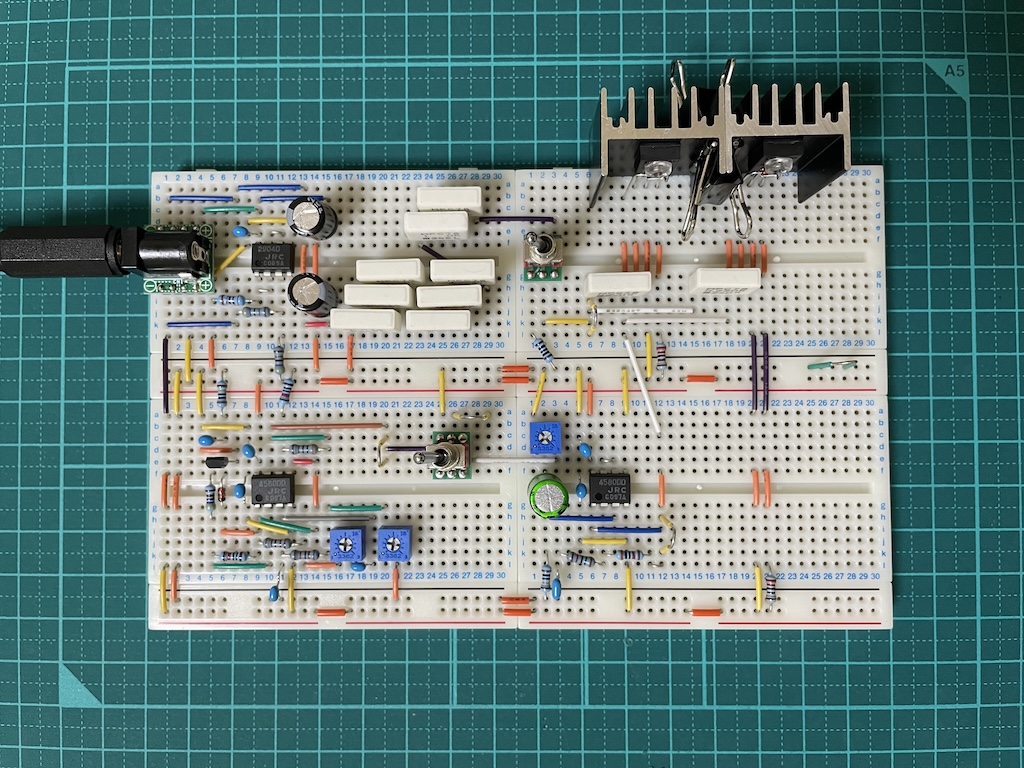

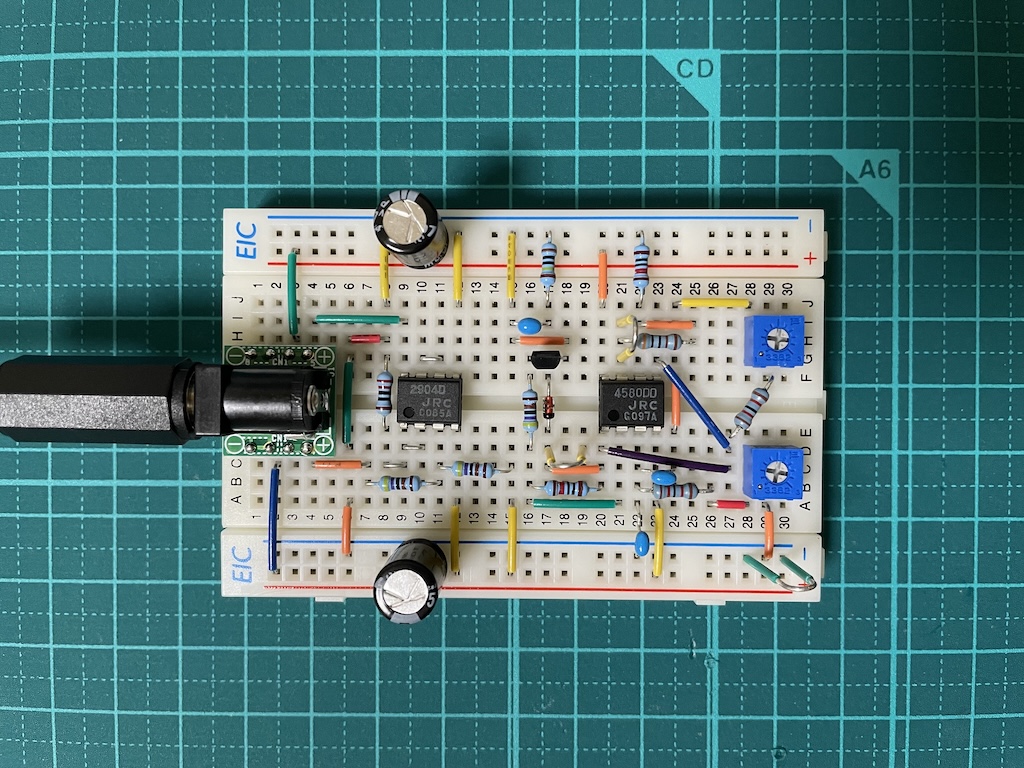

この回路は、AB級アンプを作っていた時から気になっていたもので、出力段のトランジスタがオフにならないというものです。

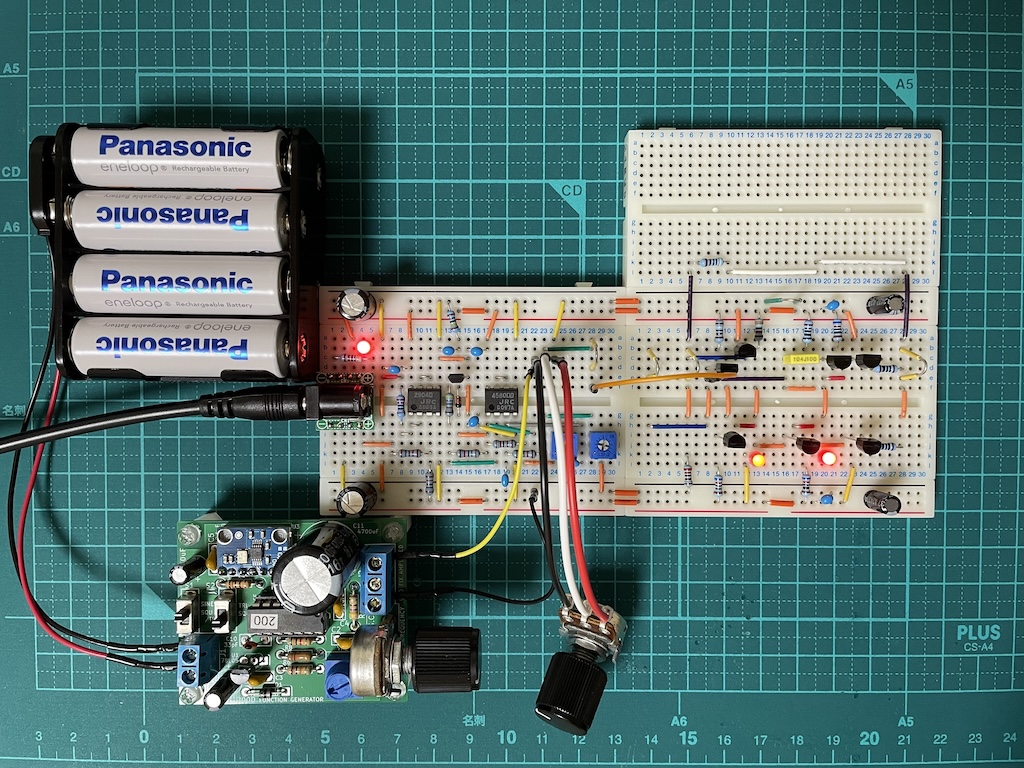

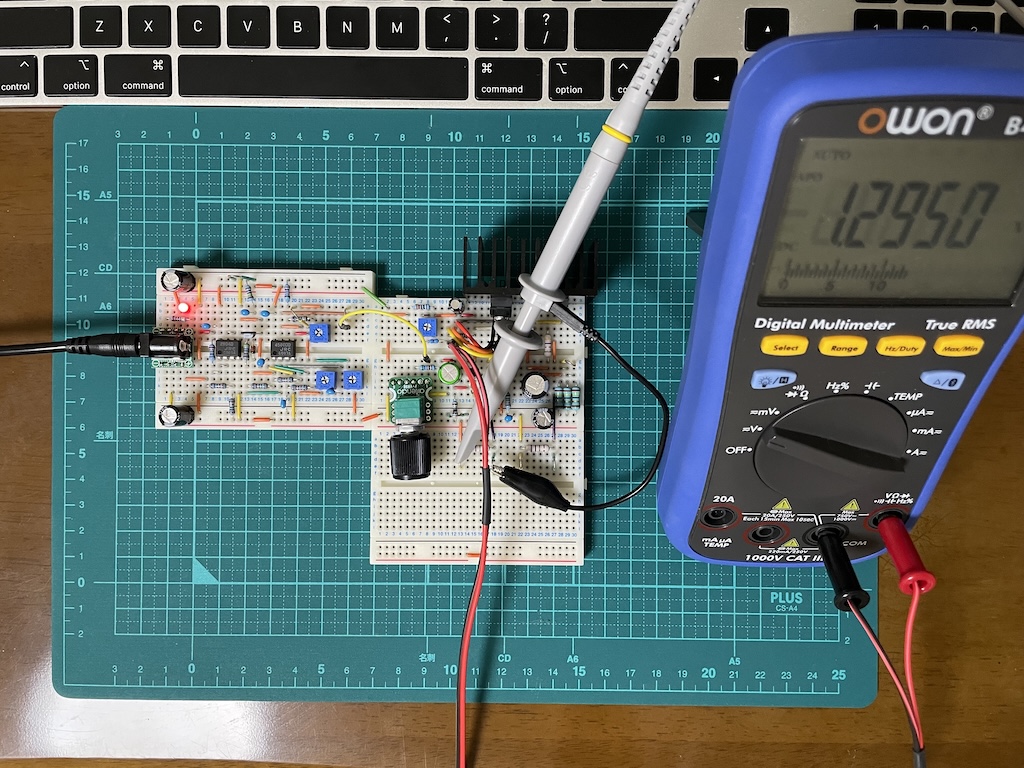

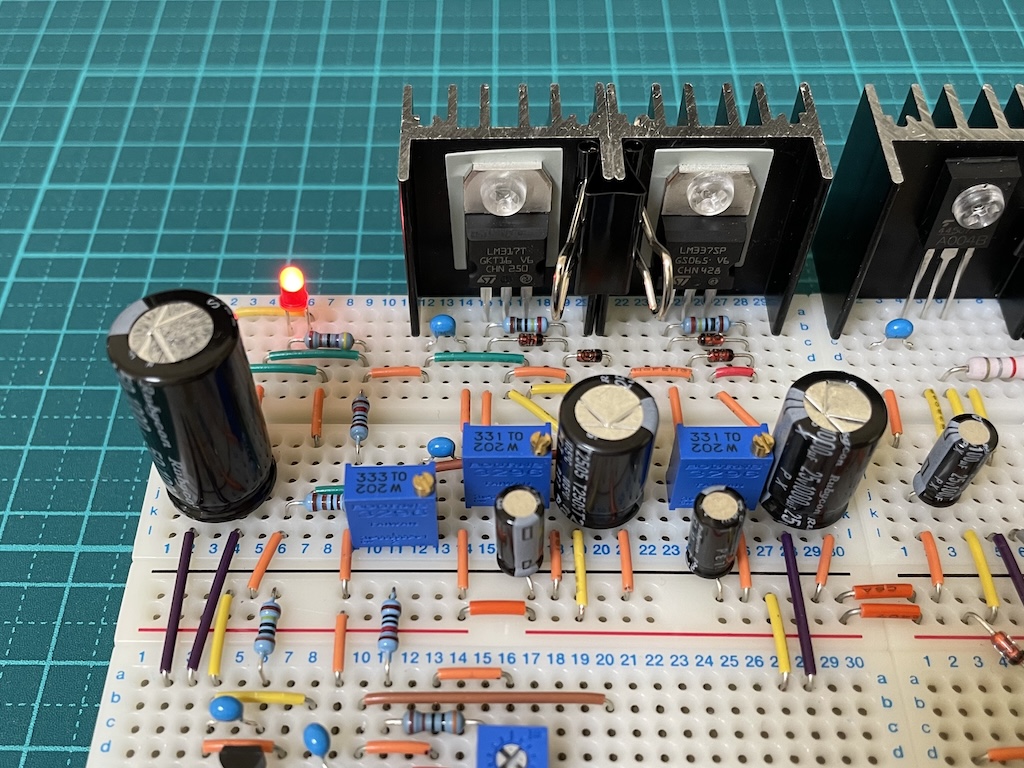

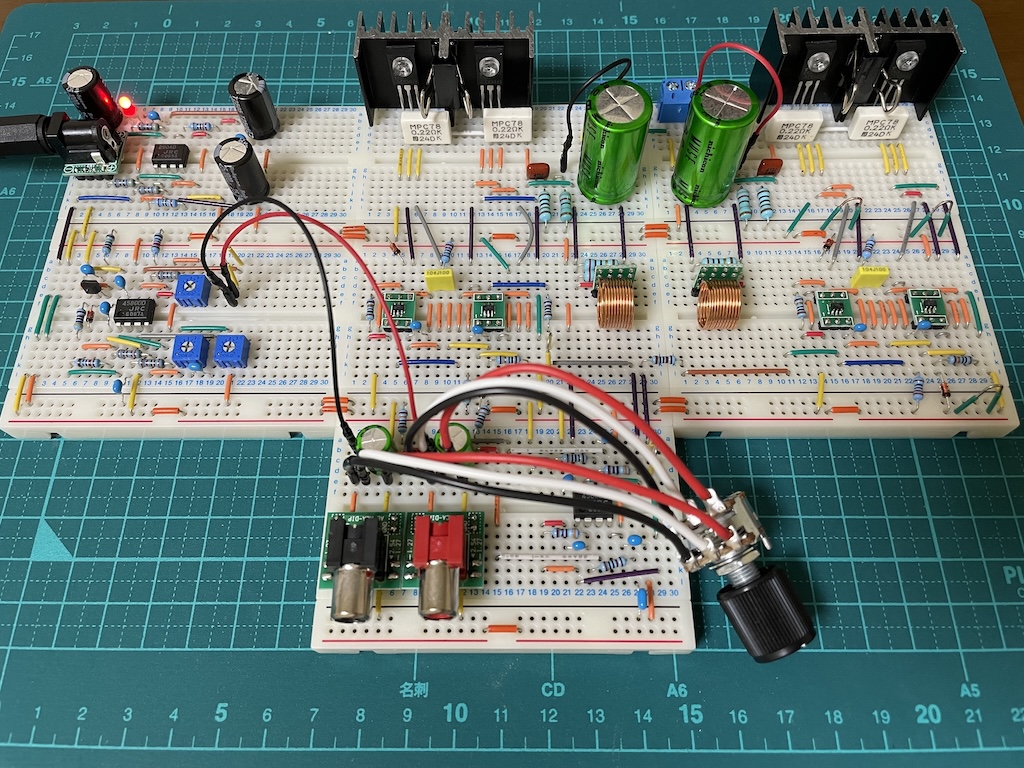

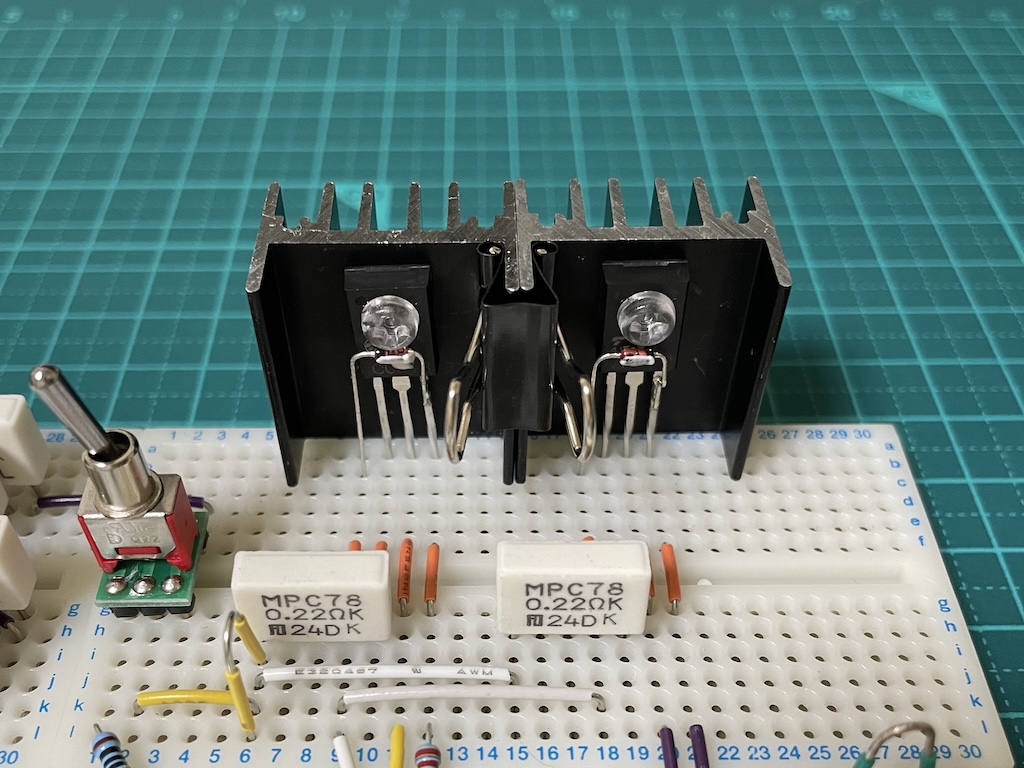

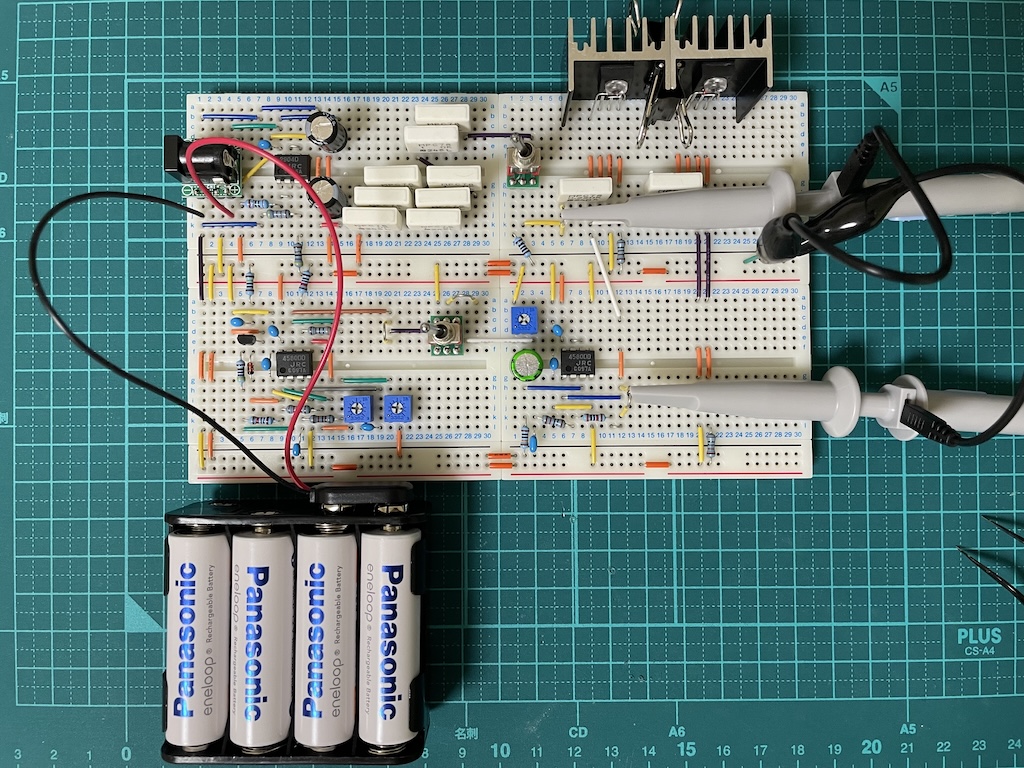

相変わらずトランジスタを変なやり方で実装していますが、このヒートシンクはM3穴のピッチが両端以外は合っていないこと、中央2つのトランジスタは上下に2つ重ねていること、配線の自由がきいて回路がコンパクトになることから、あんな風にしています。

この回路のトランスリニアバイアス回路(Q2,Q3,Q5〜Q8あたり)は、トランジスタ技術で公開されている黒田徹氏設計のゼロディストーション・パワーアンプ・キットの回路図を参考にしています。

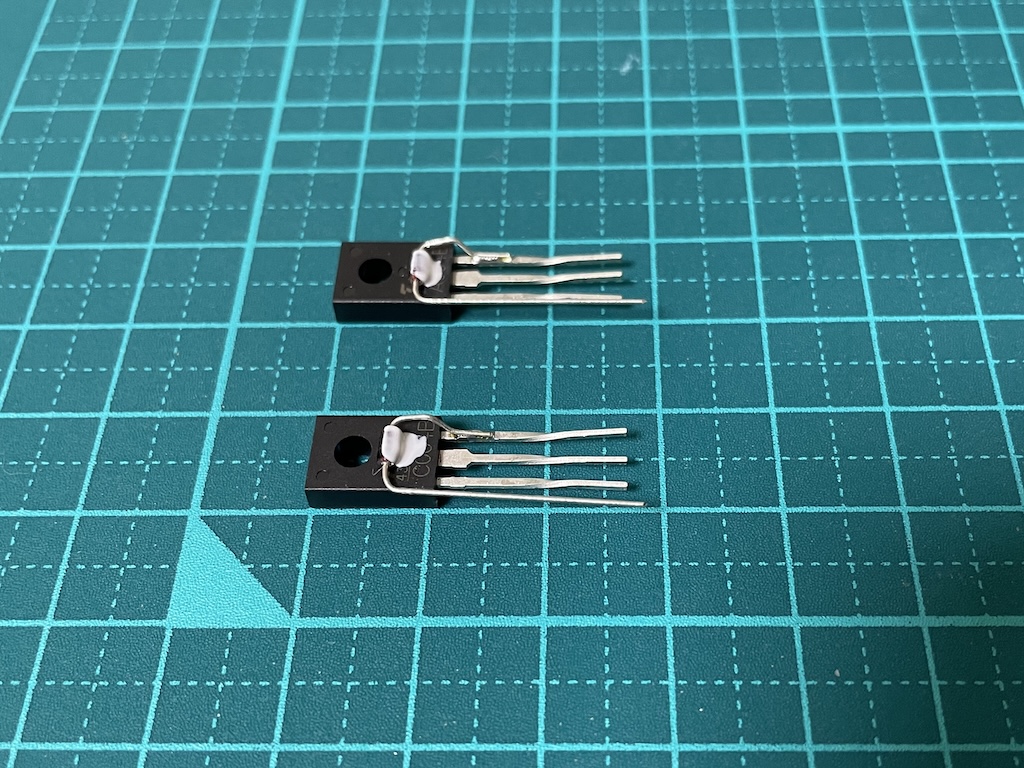

Q1とQ4は定電流回路のトランジスタですが、20mA程度ならもっと小さいトランジスタでも良さそうです。あと、C11のカップリングコンデンサは元々無かったのですが、正常に動作しなかったため、だいぶ悩んだ末に追加しています。

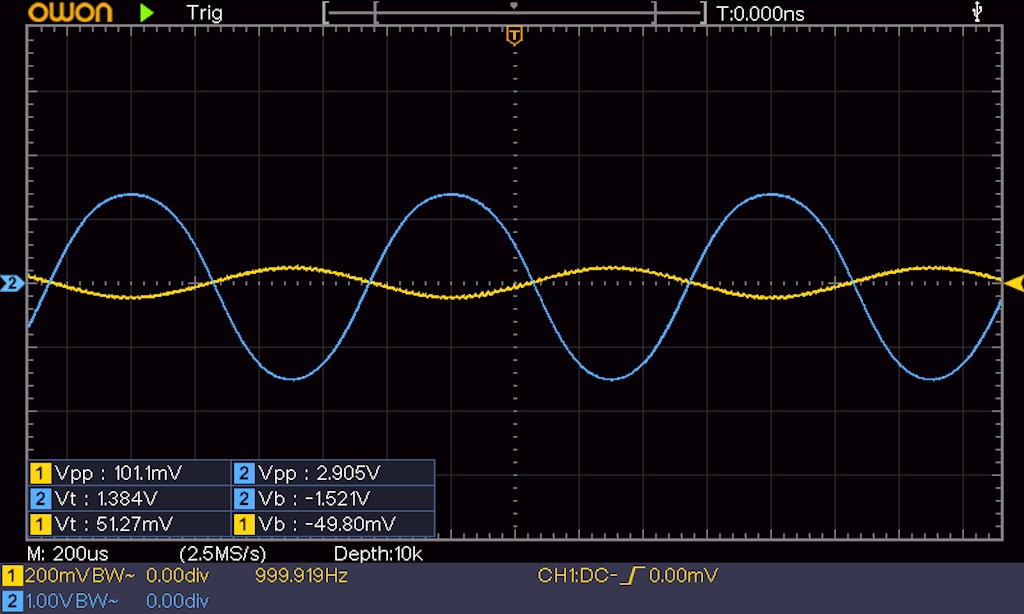

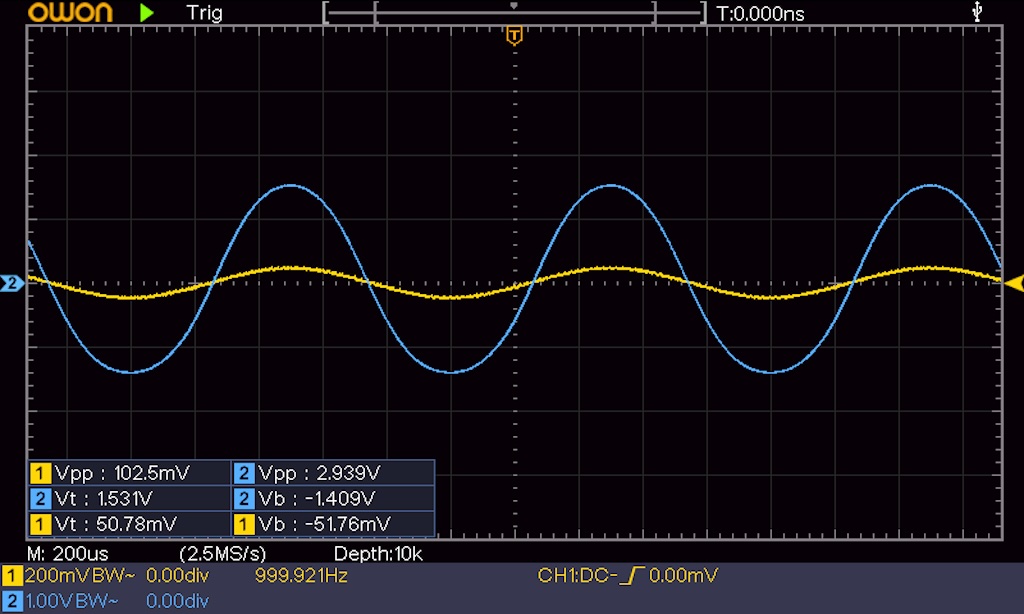

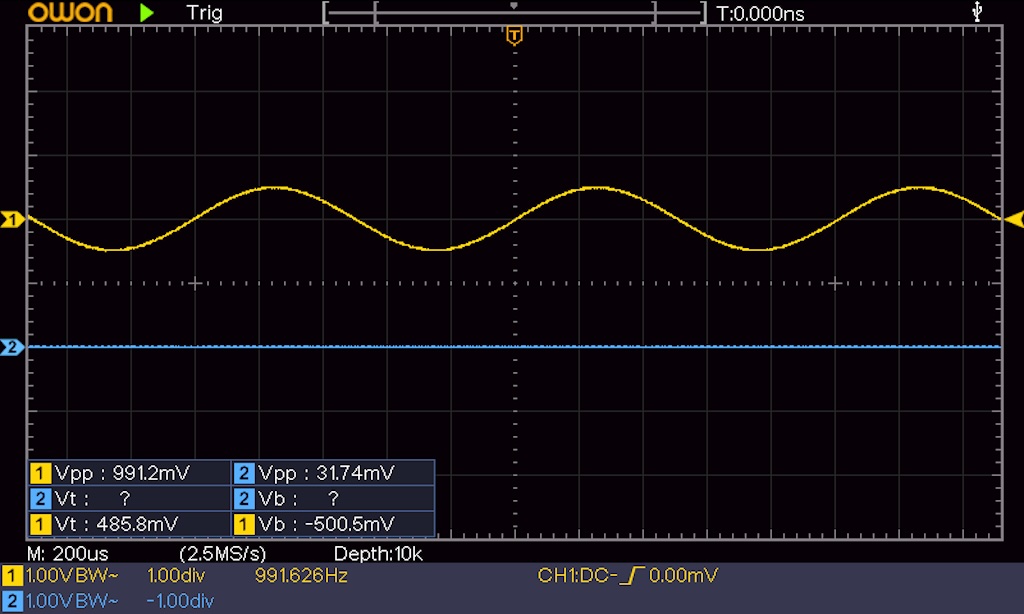

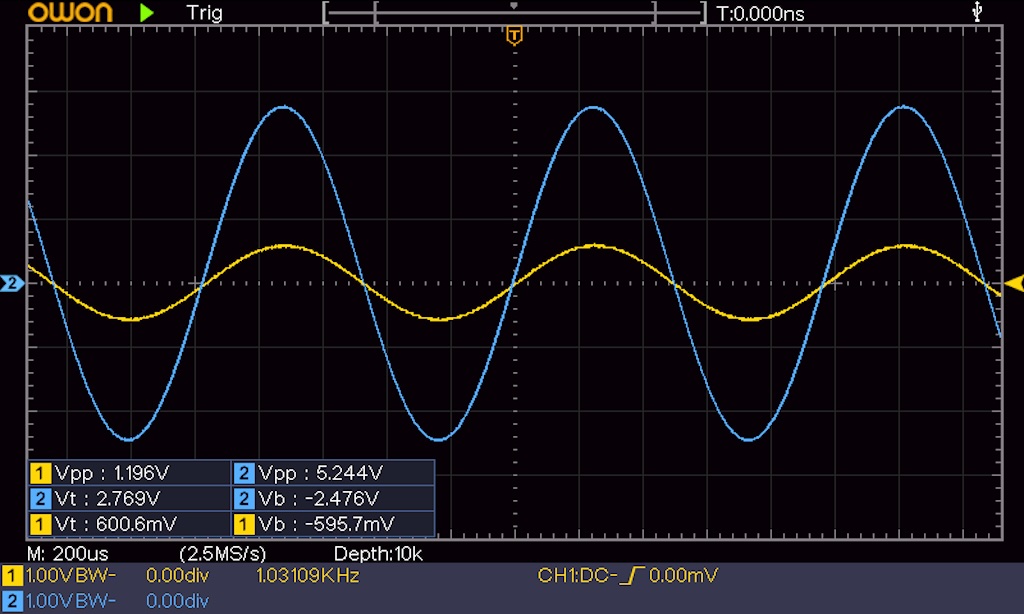

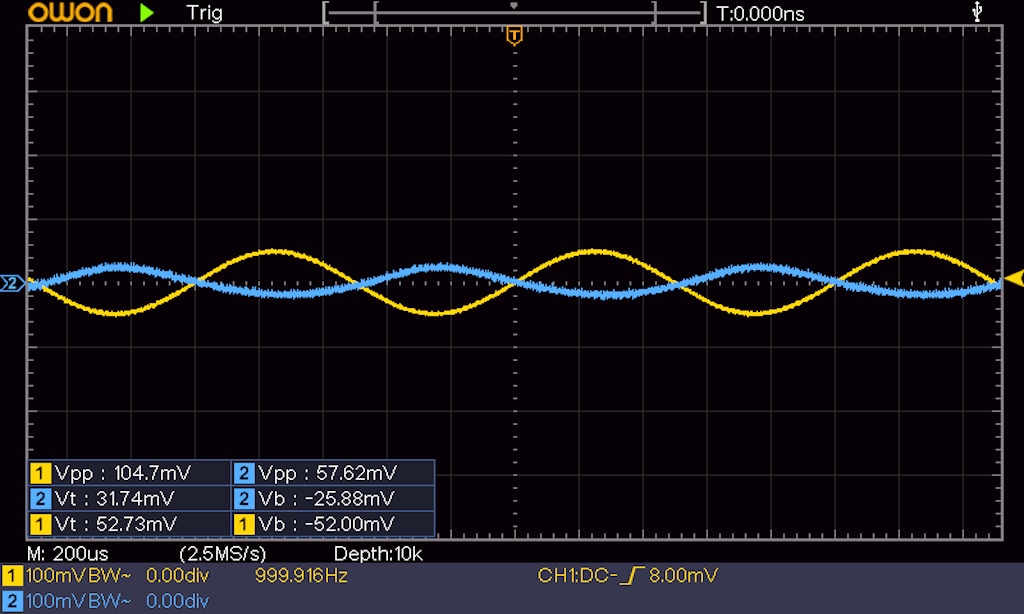

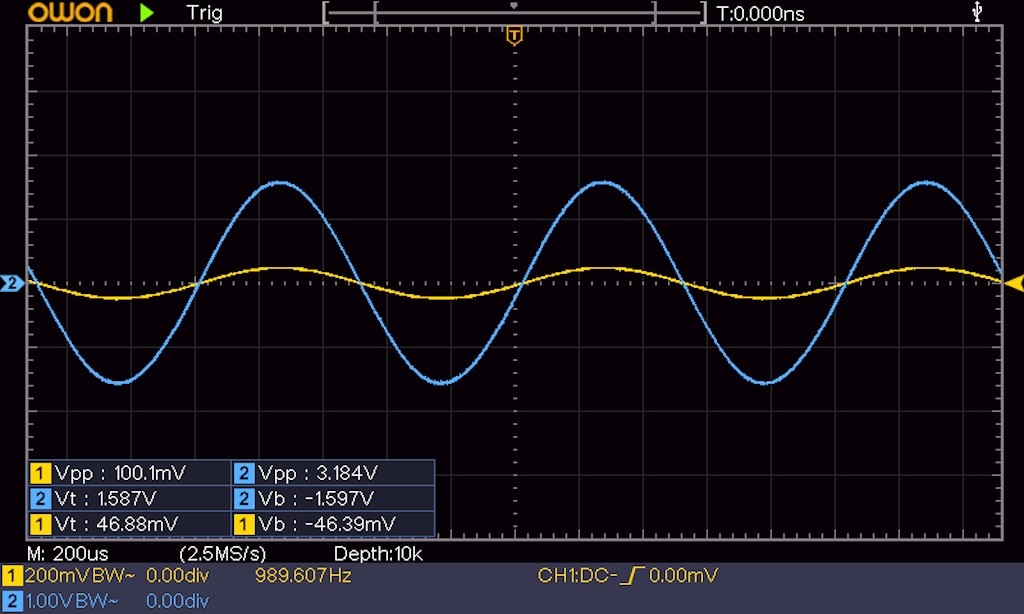

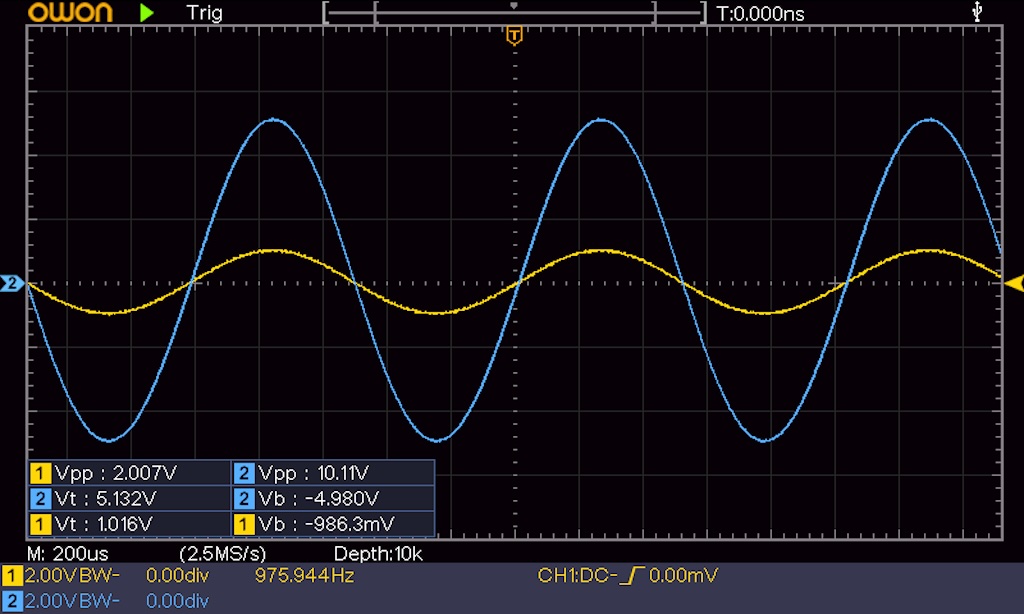

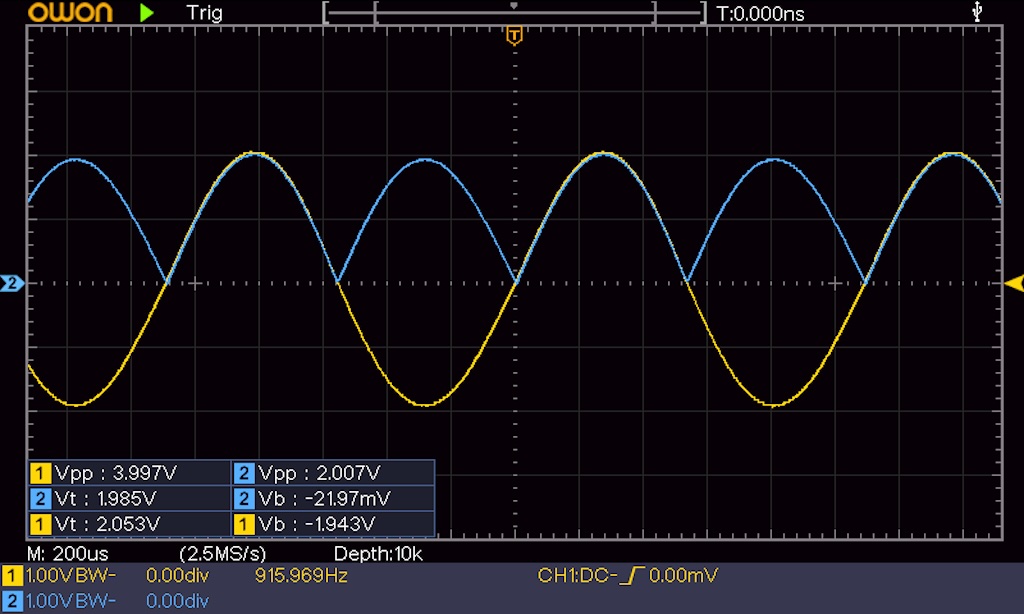

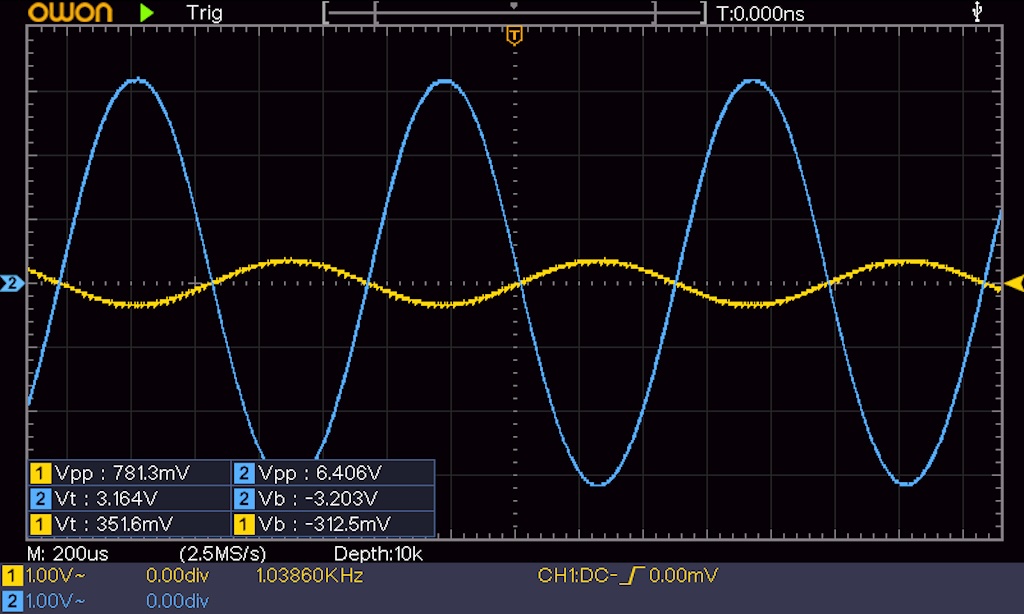

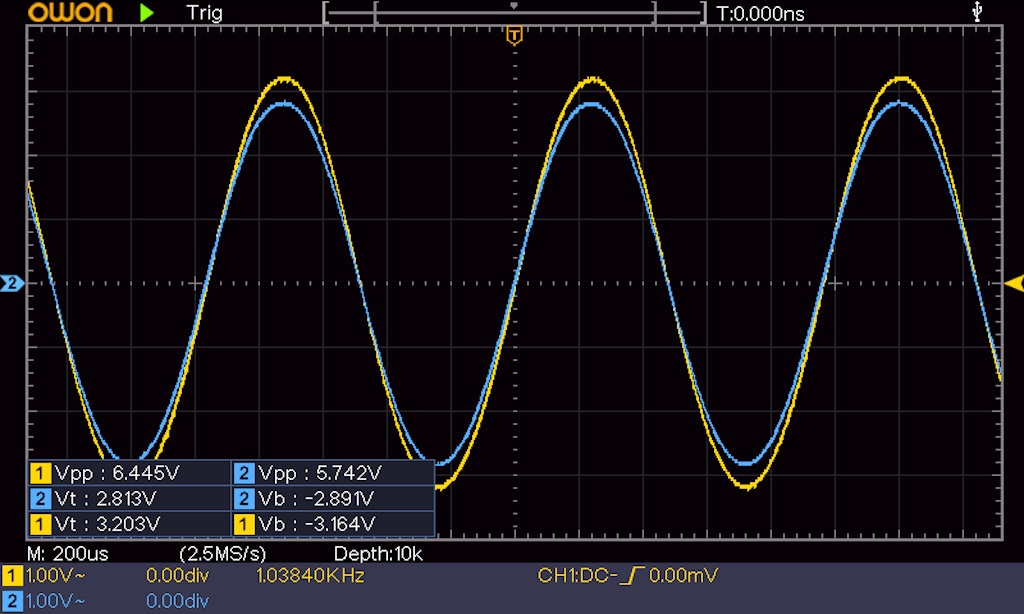

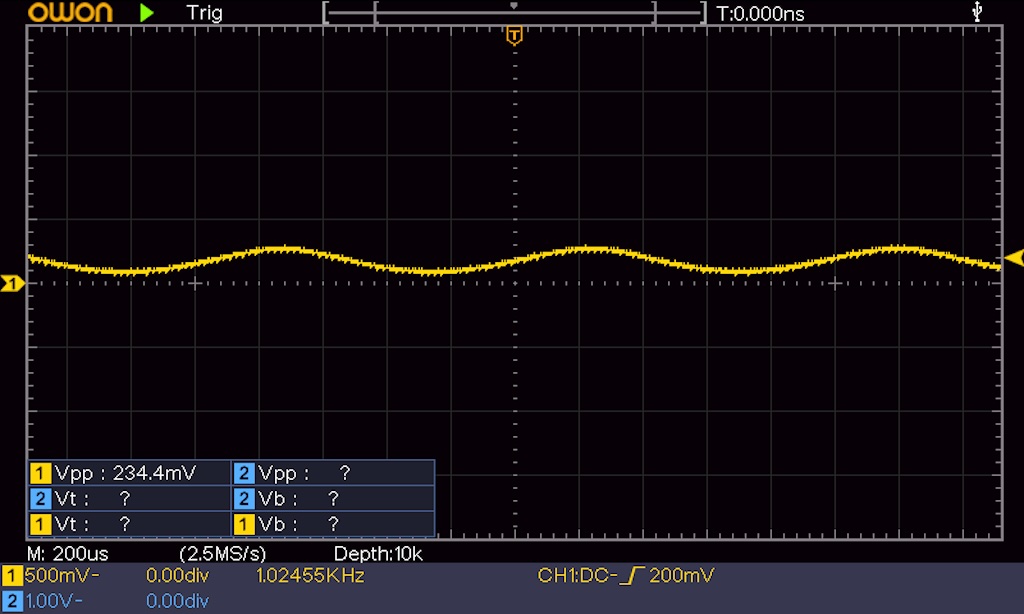

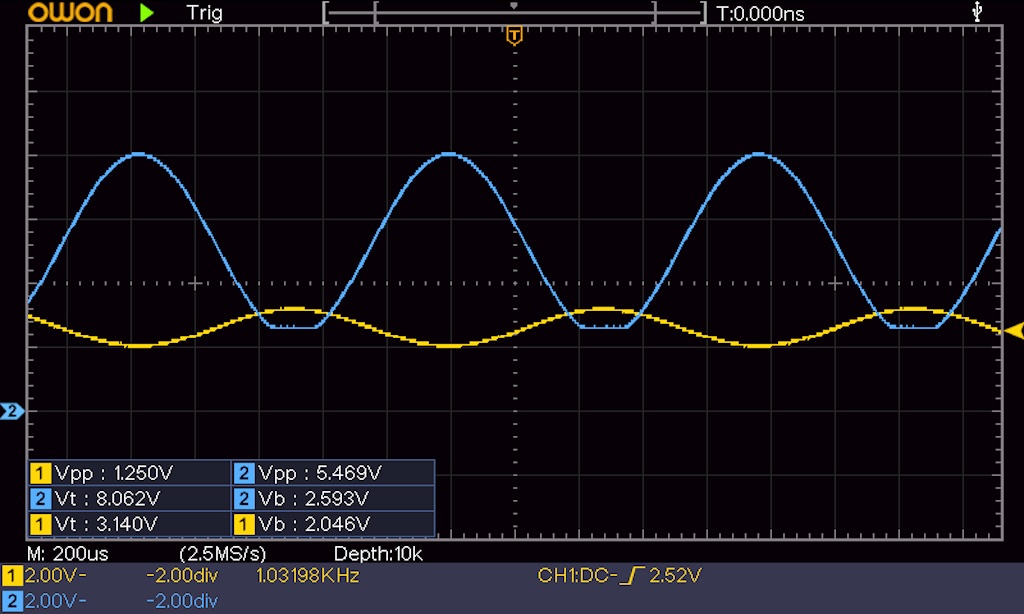

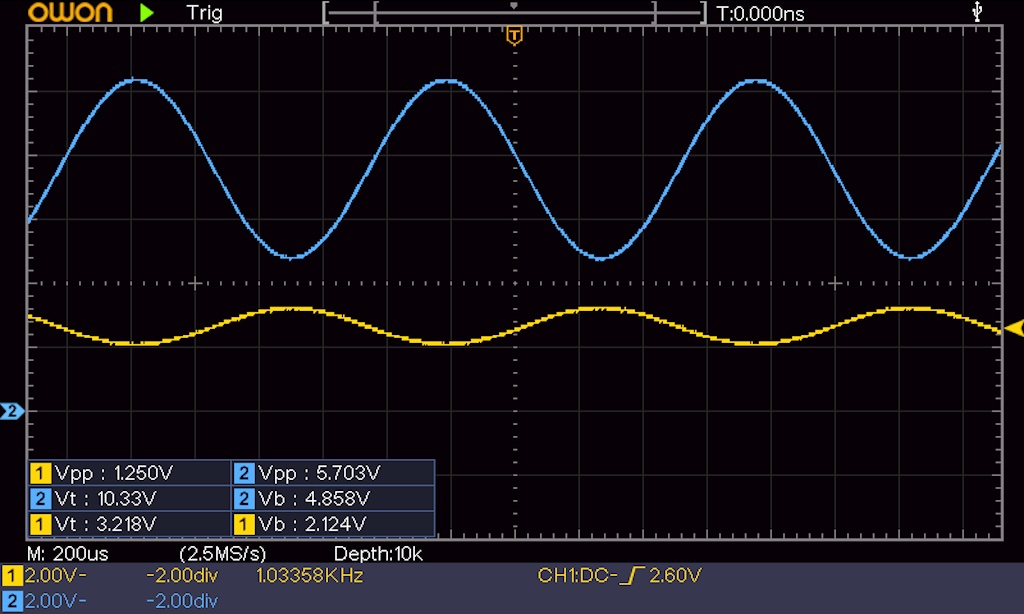

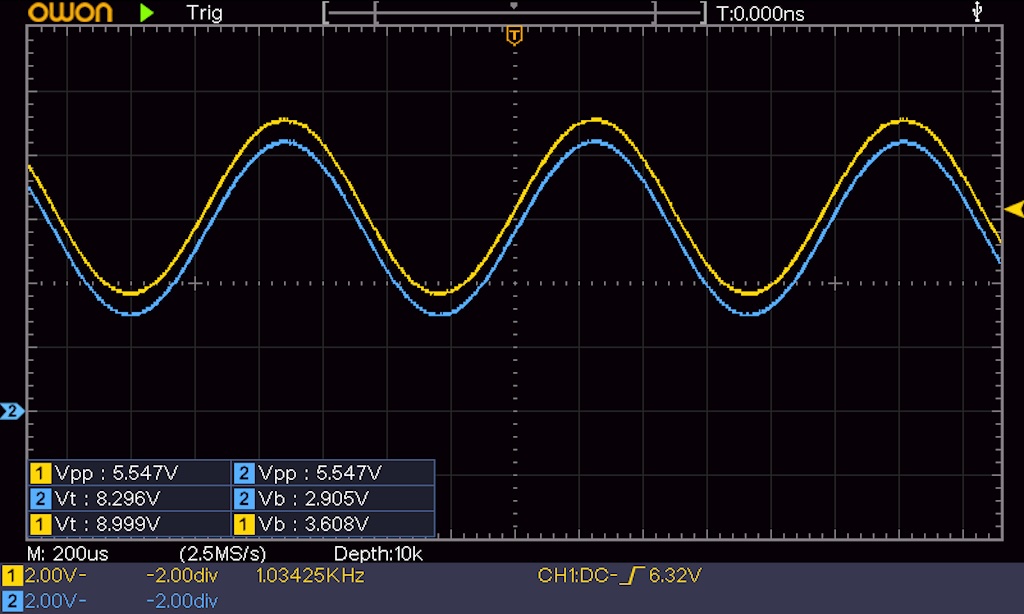

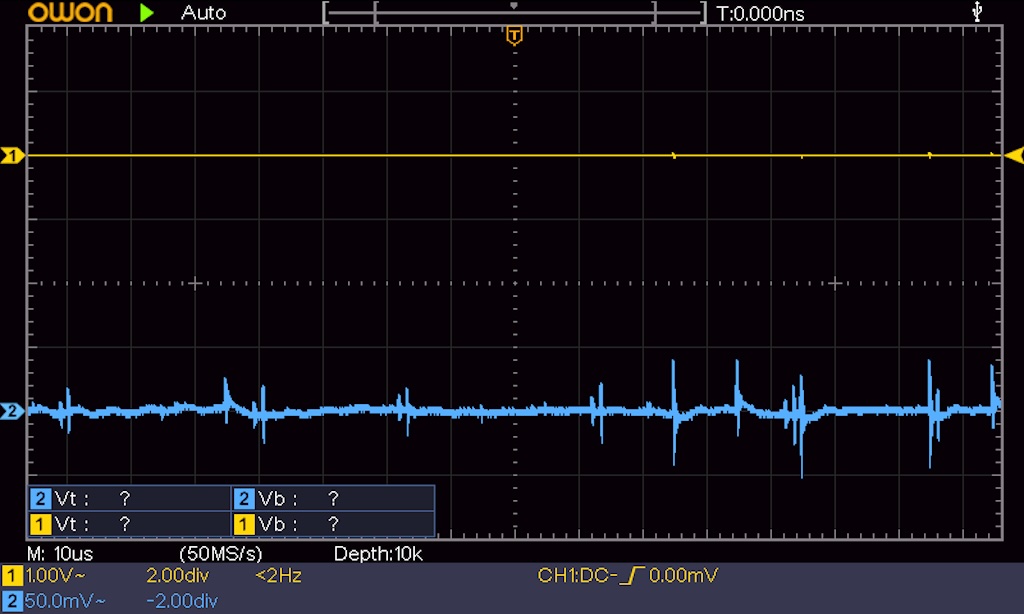

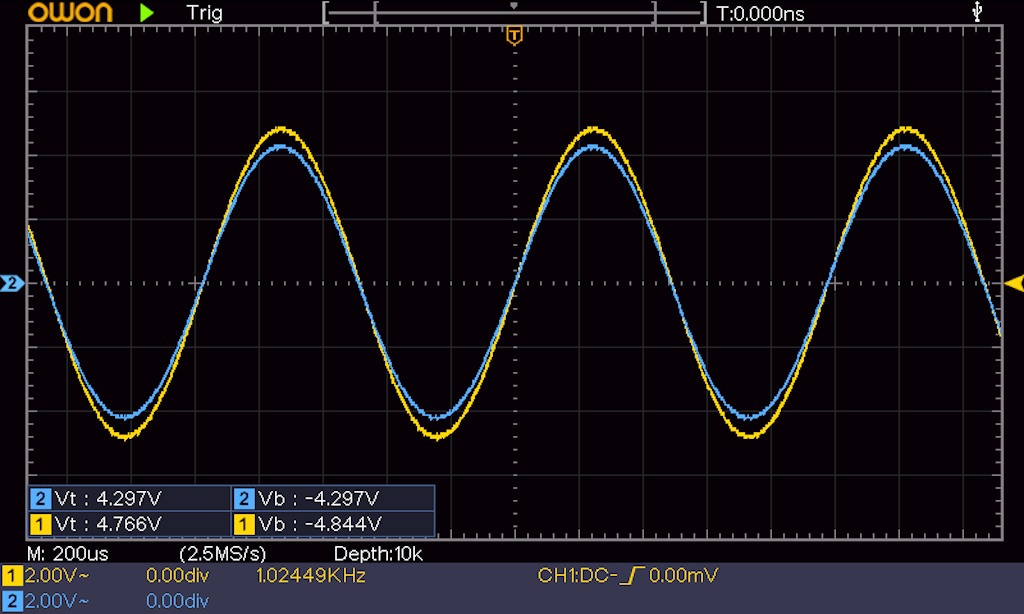

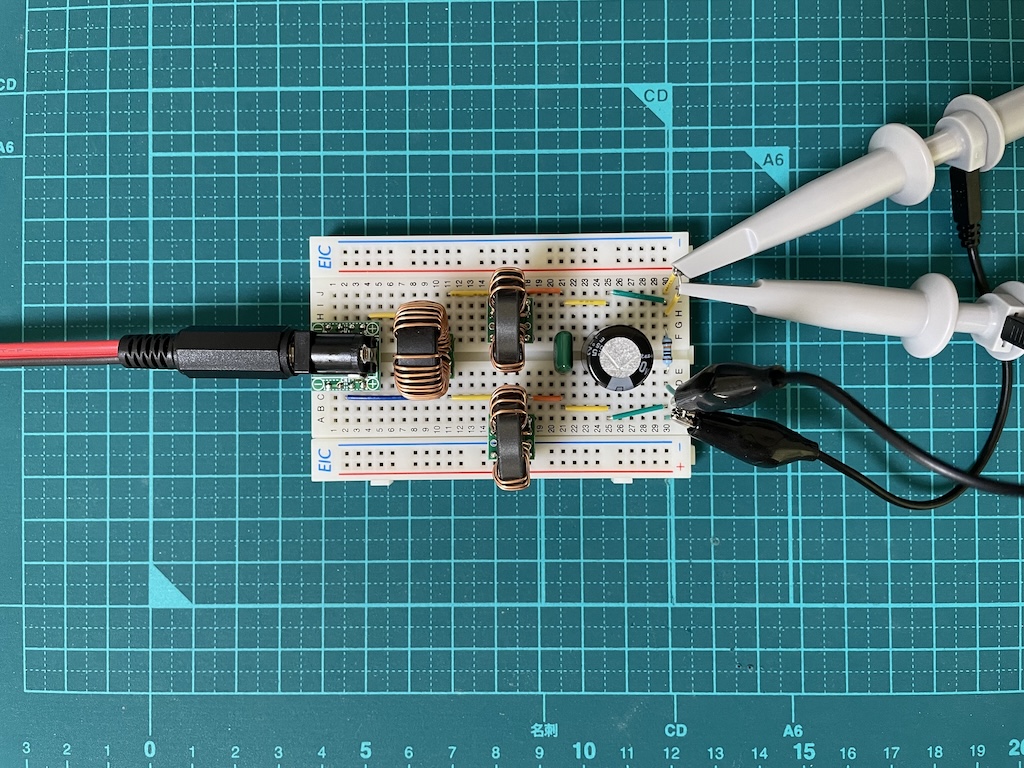

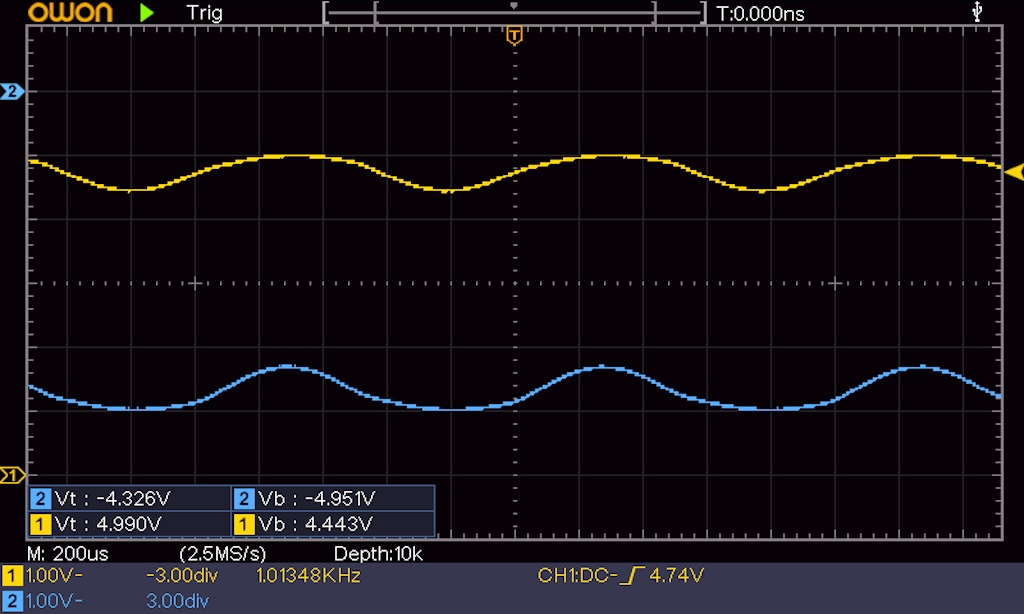

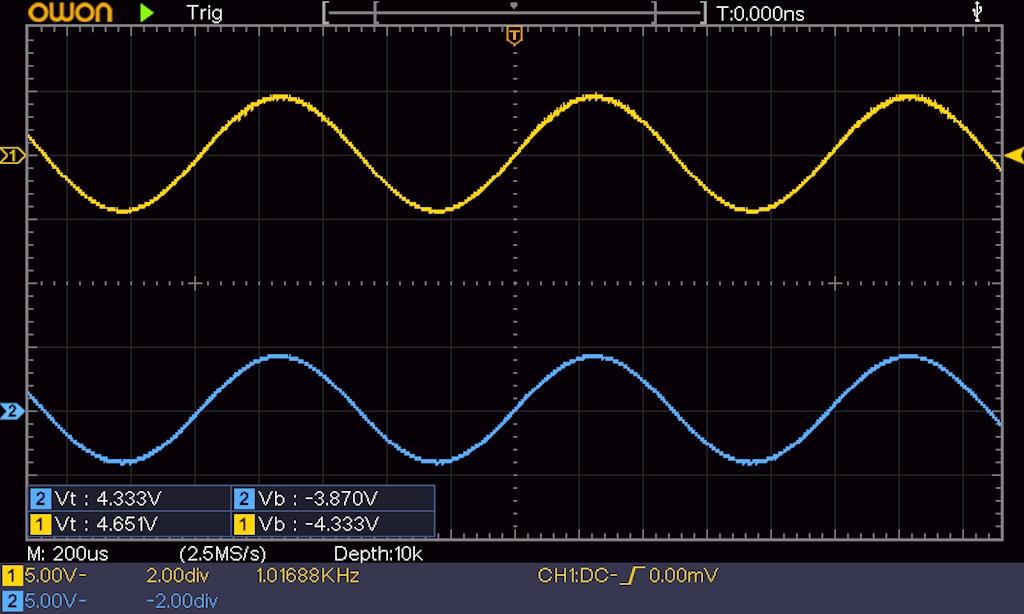

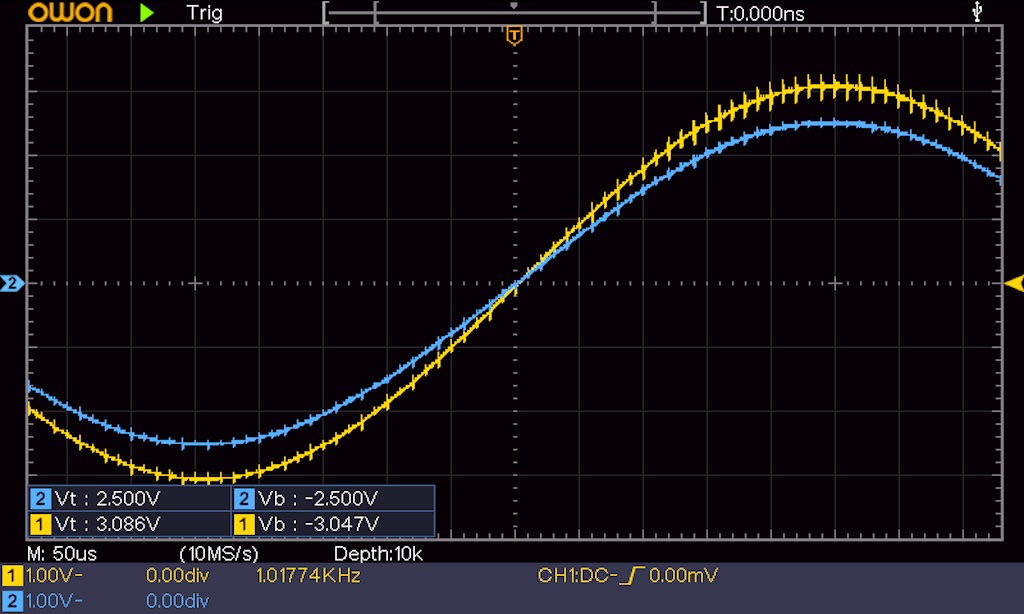

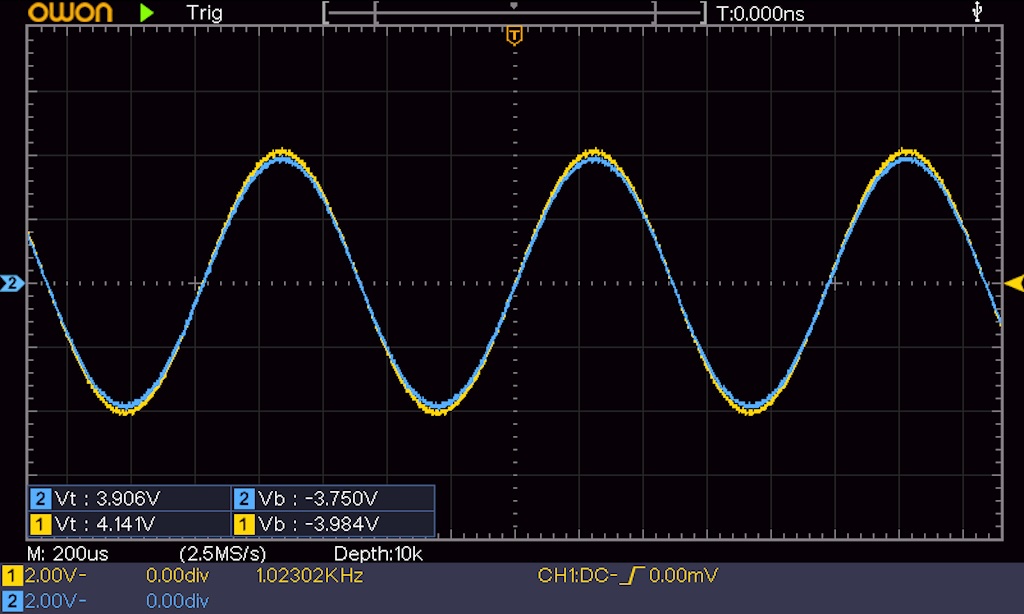

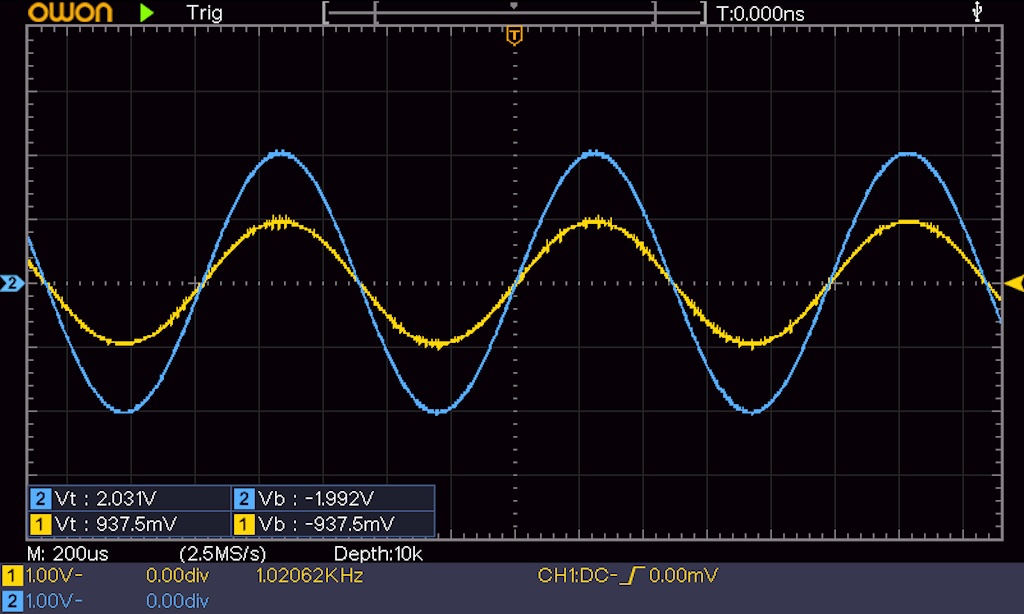

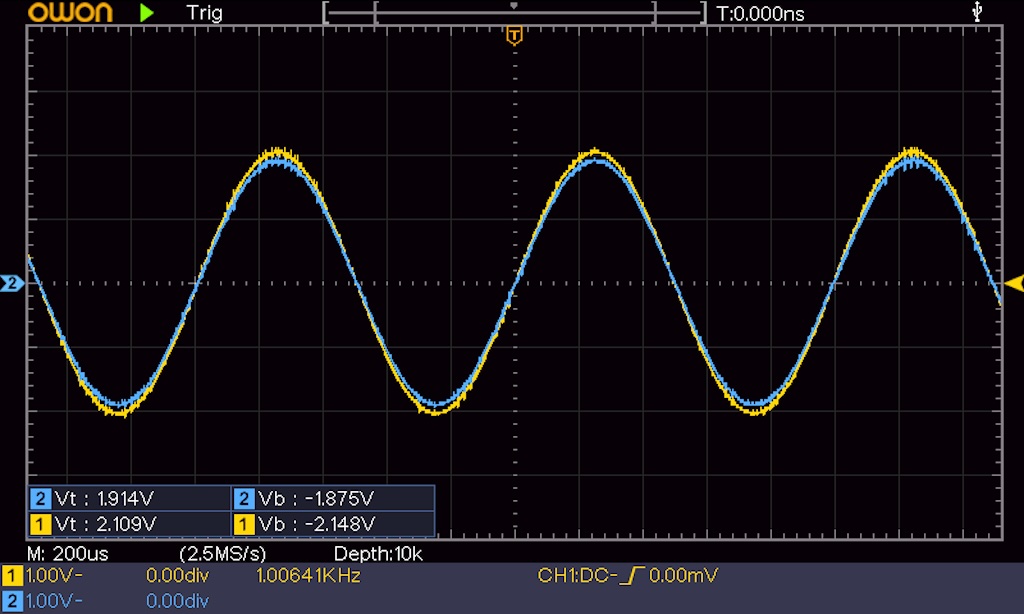

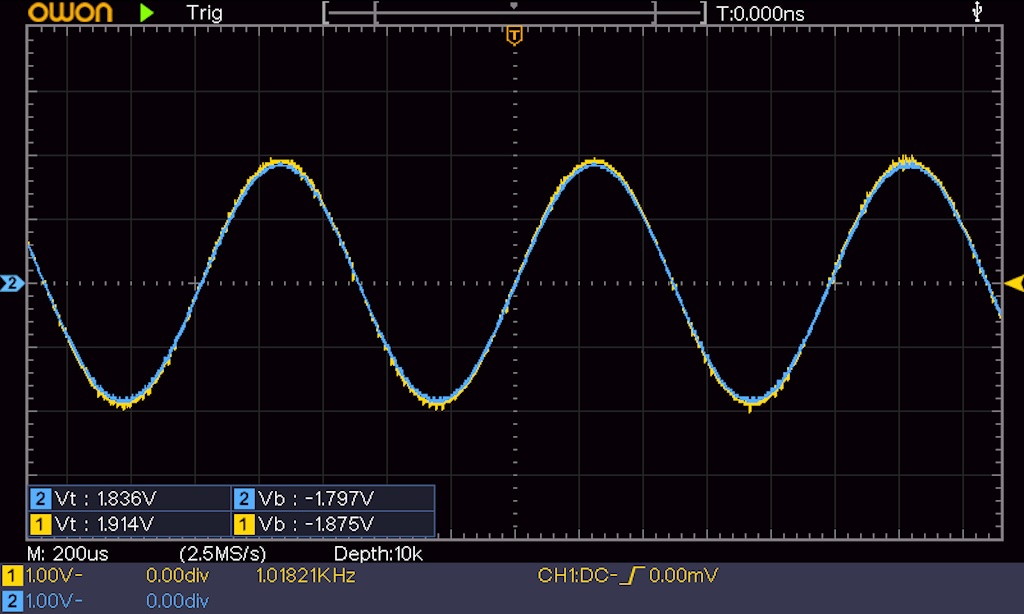

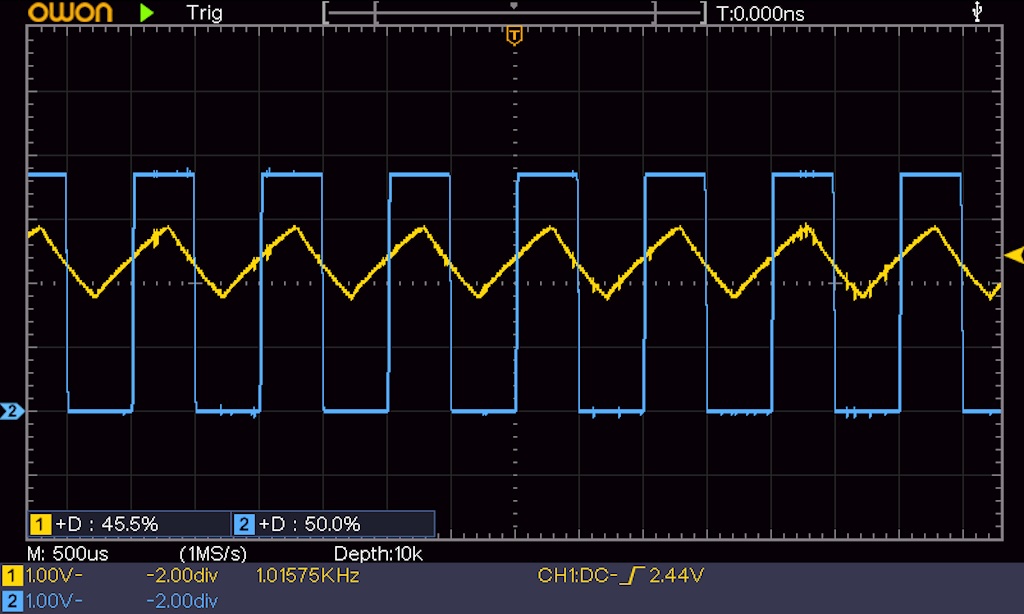

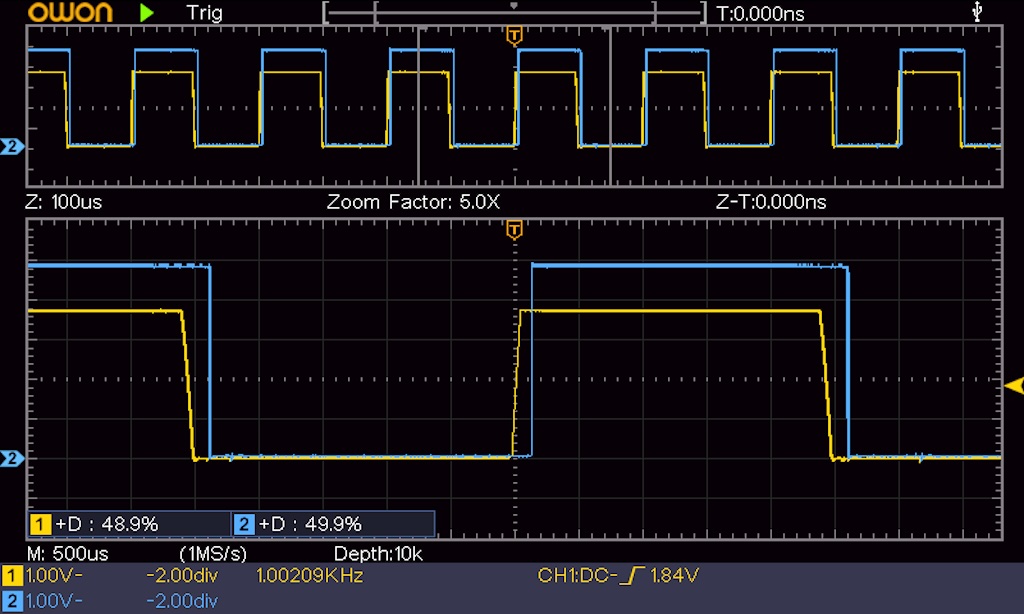

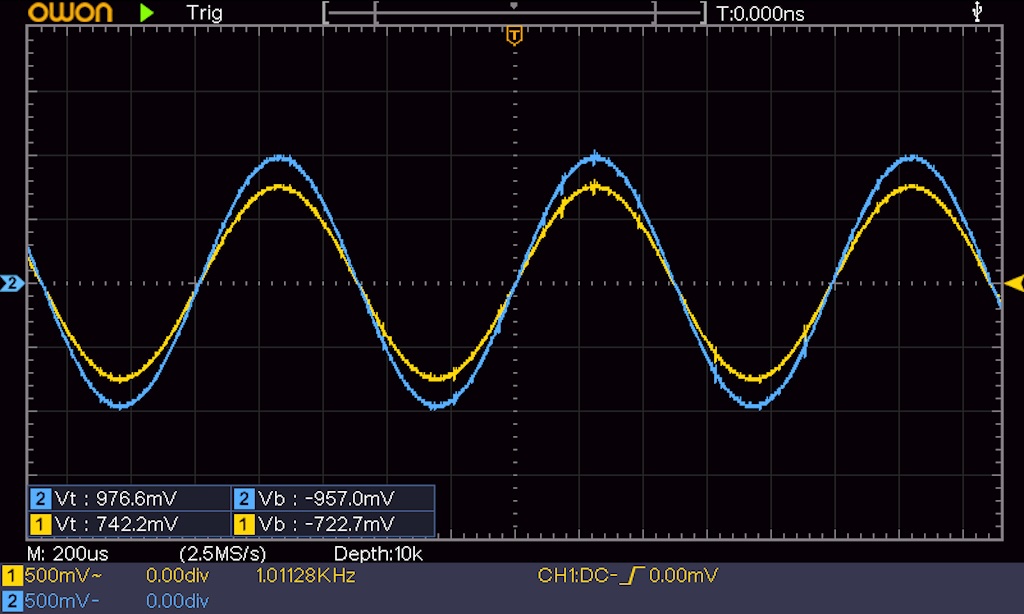

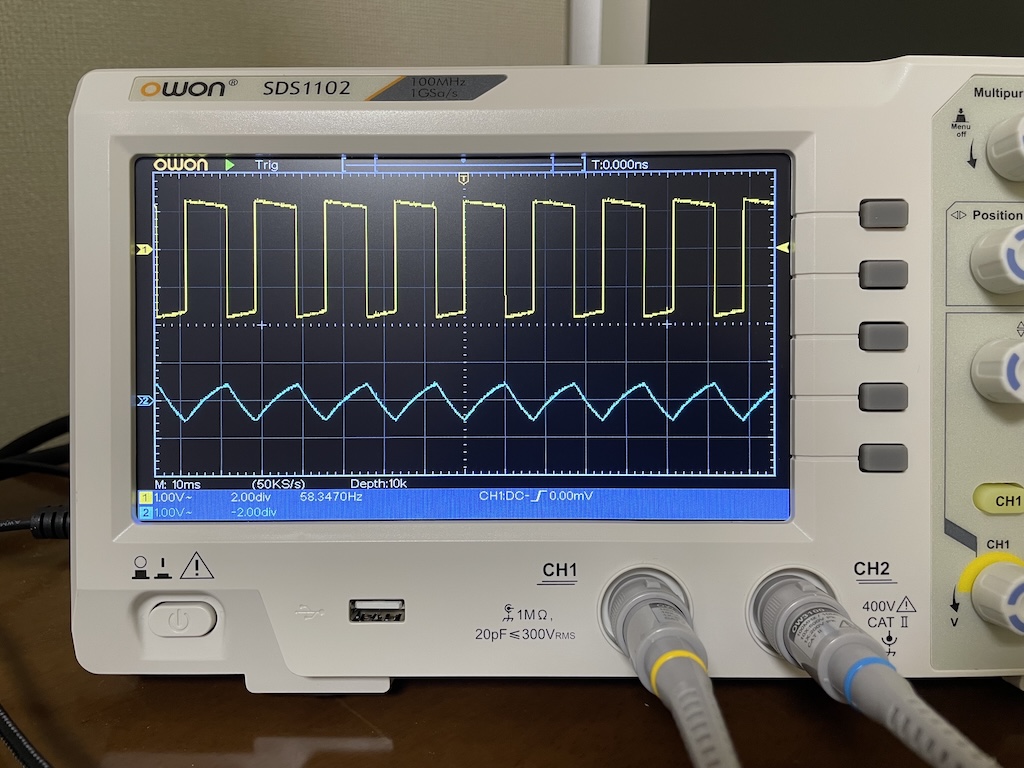

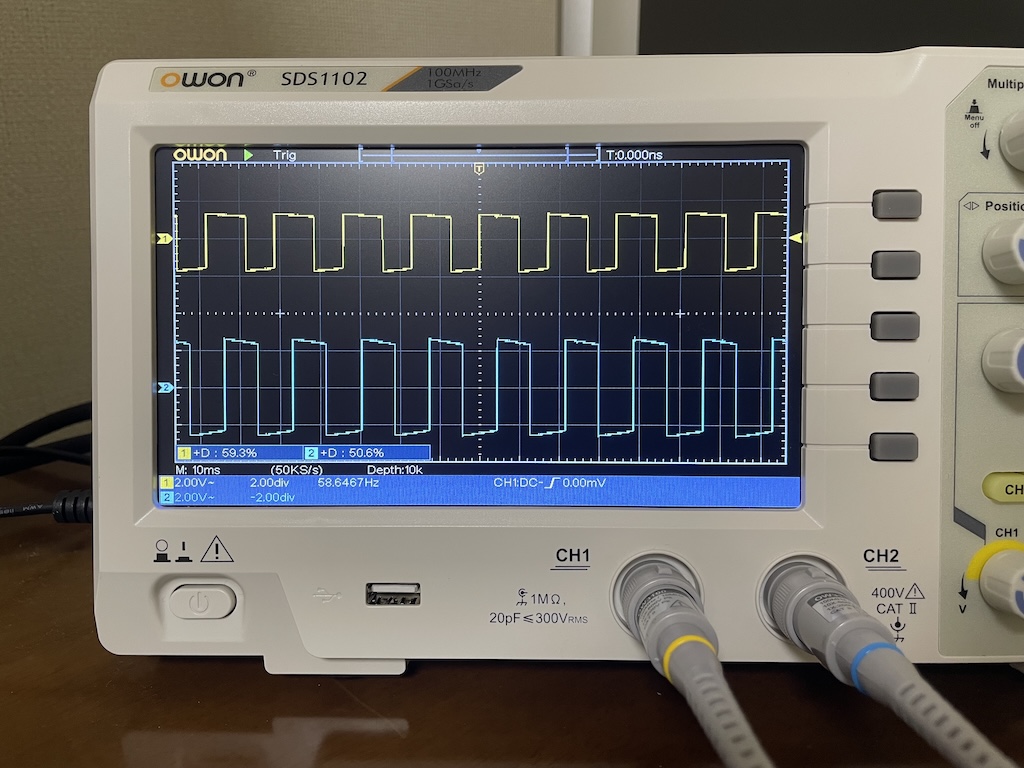

回路図のA点とB点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はB点)

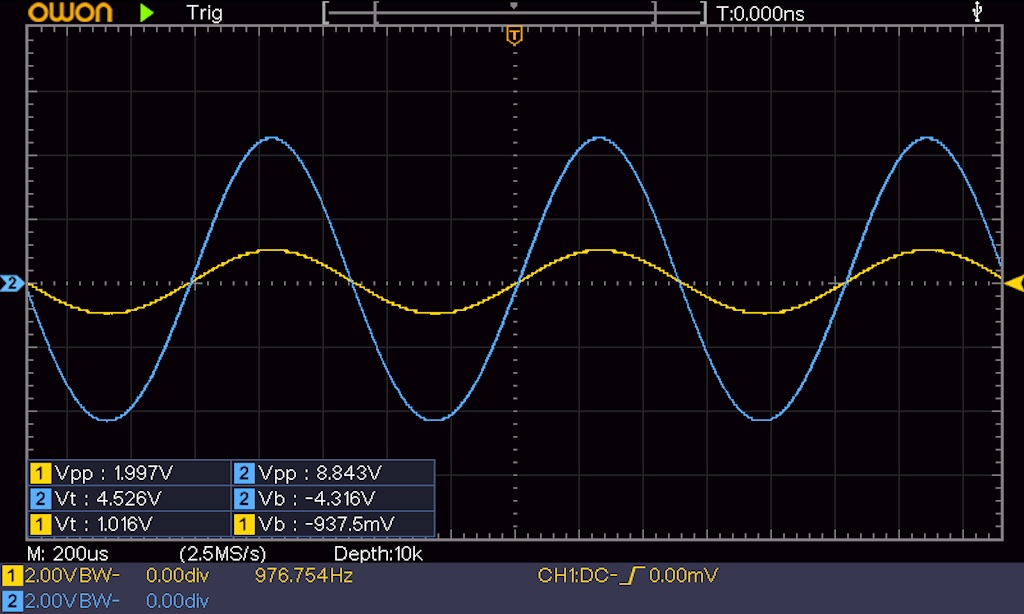

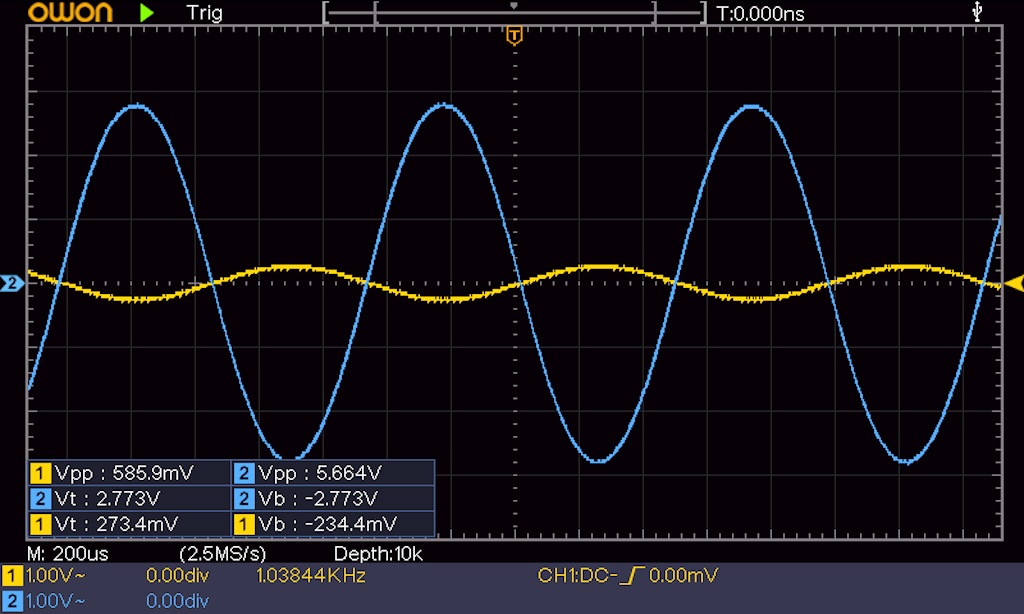

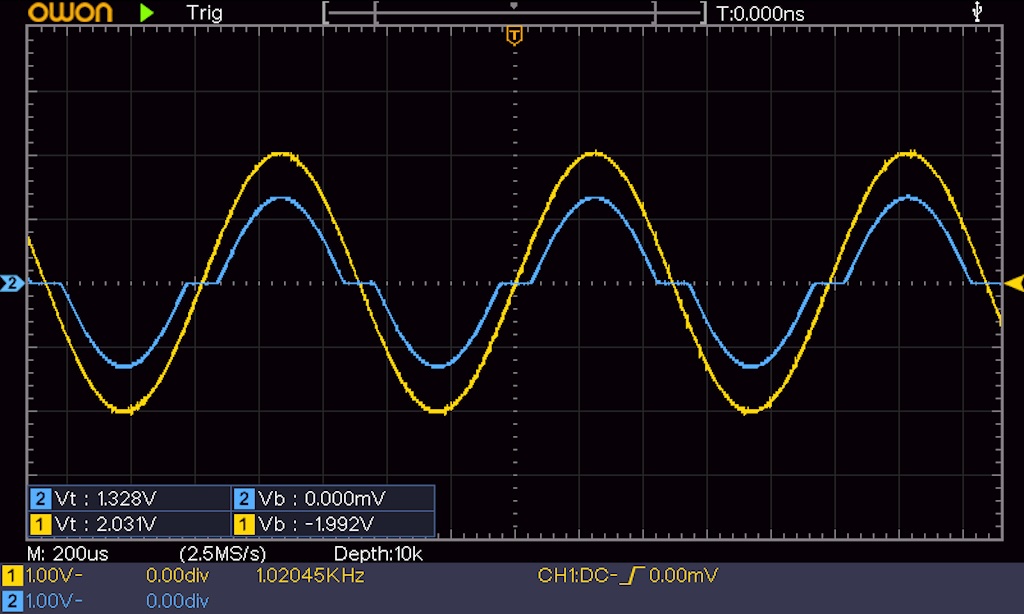

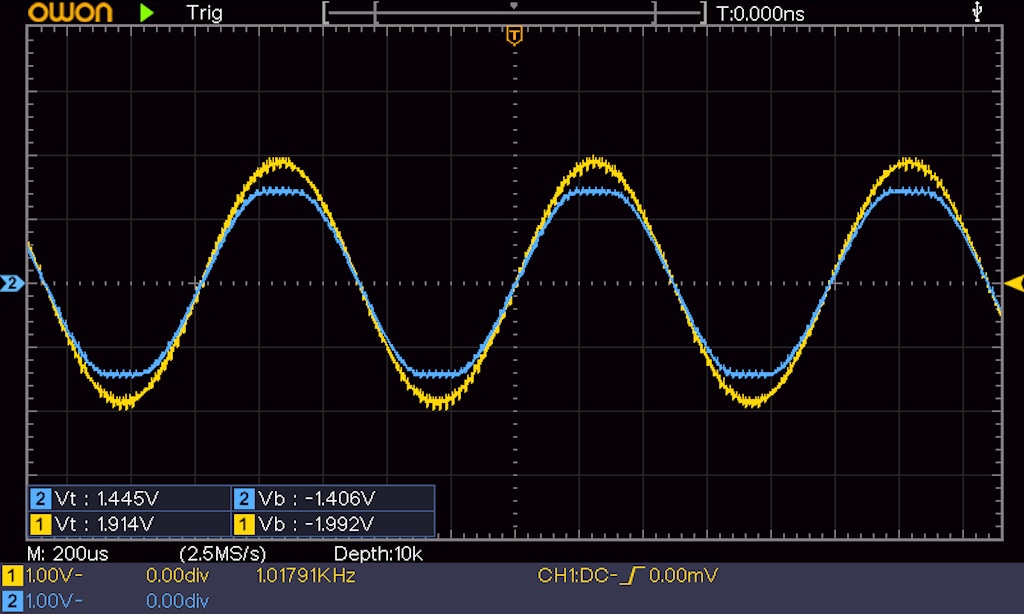

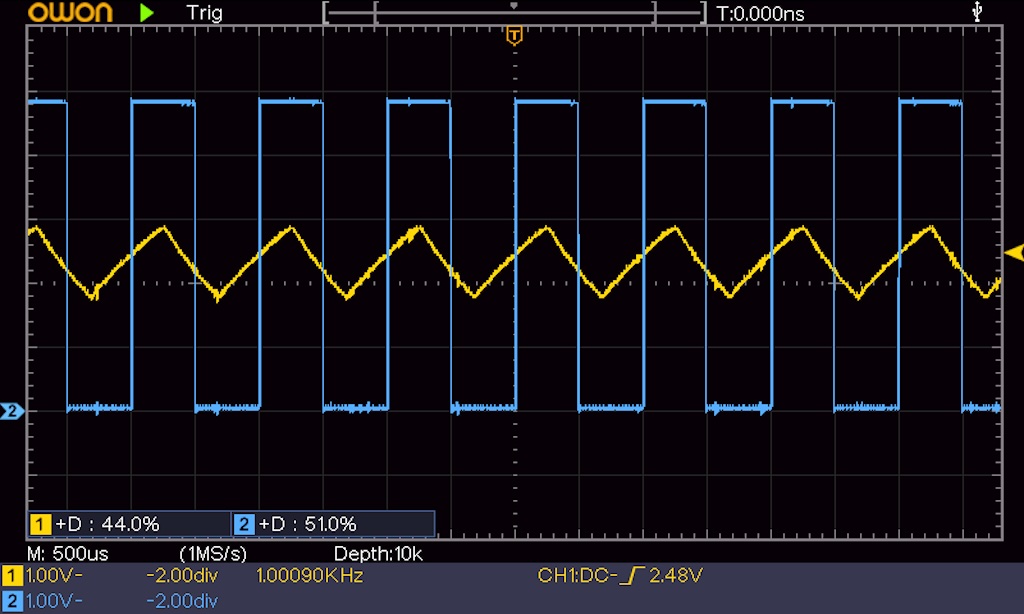

回路図のA点とC点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はC点)

上のグラフで、A点の入力信号の振幅が+側にズレているため、B点も上にズレており、C点はカップリングコンデンサの下流のため振幅は中央になっています。

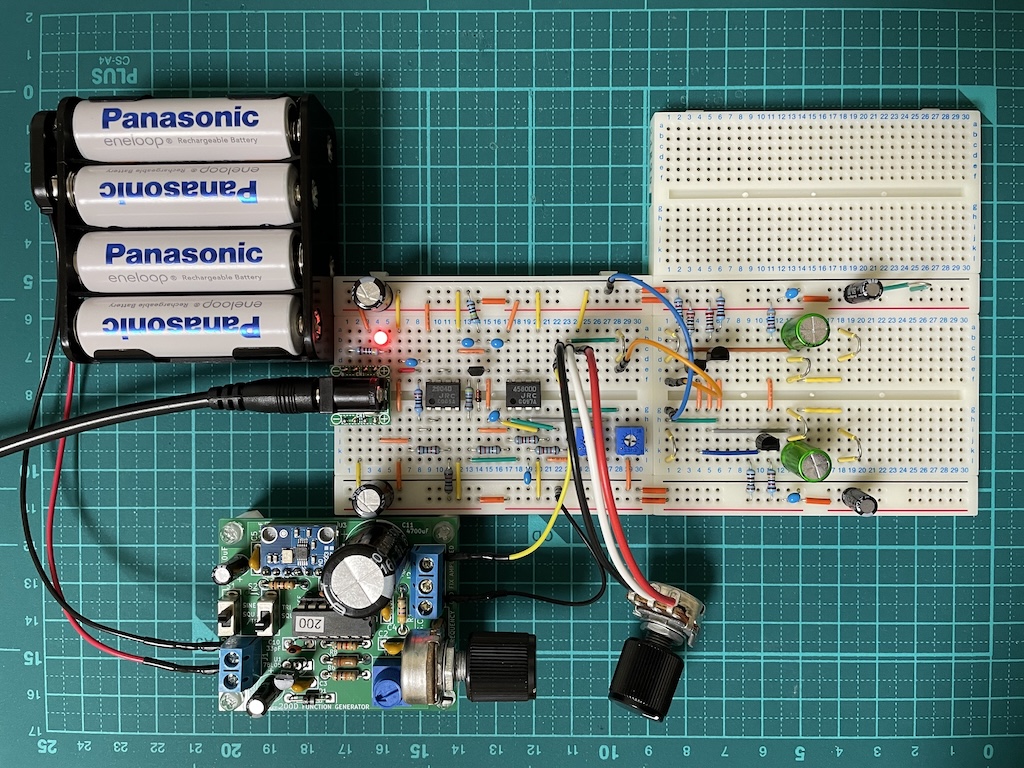

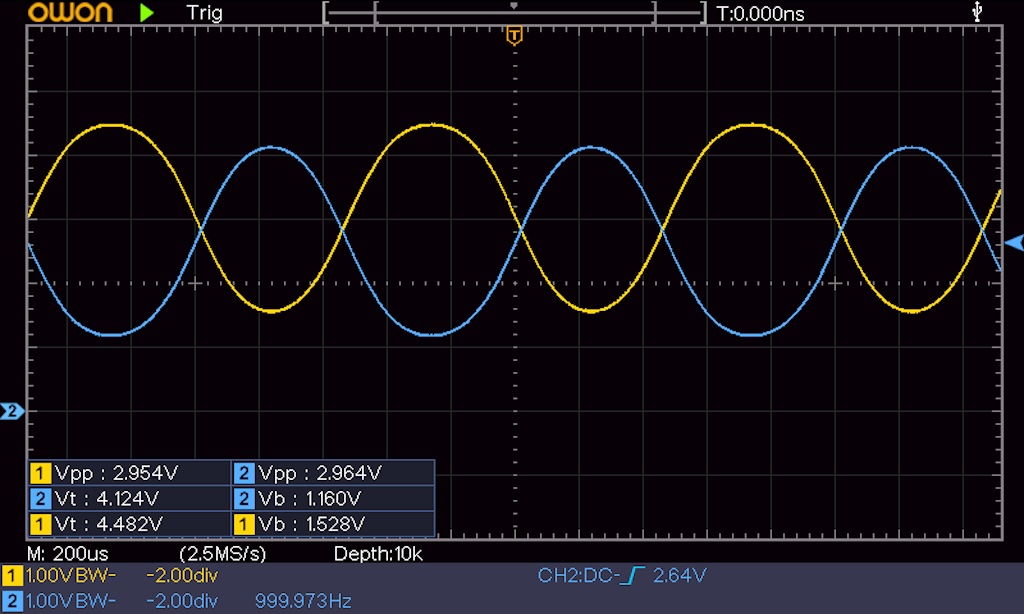

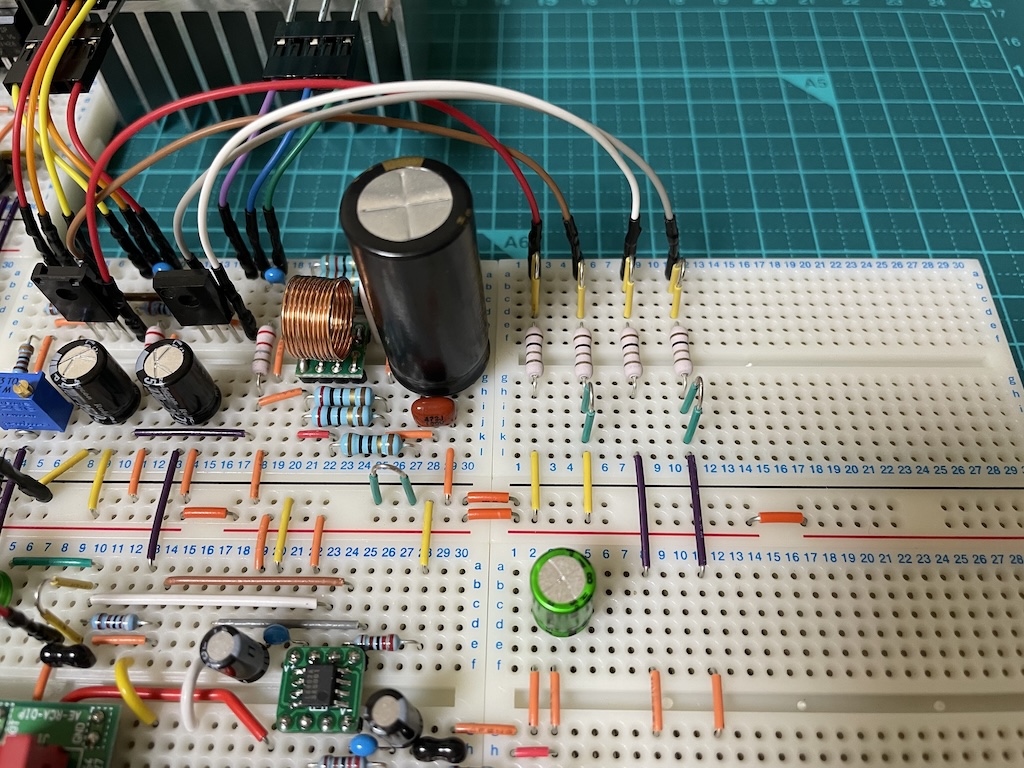

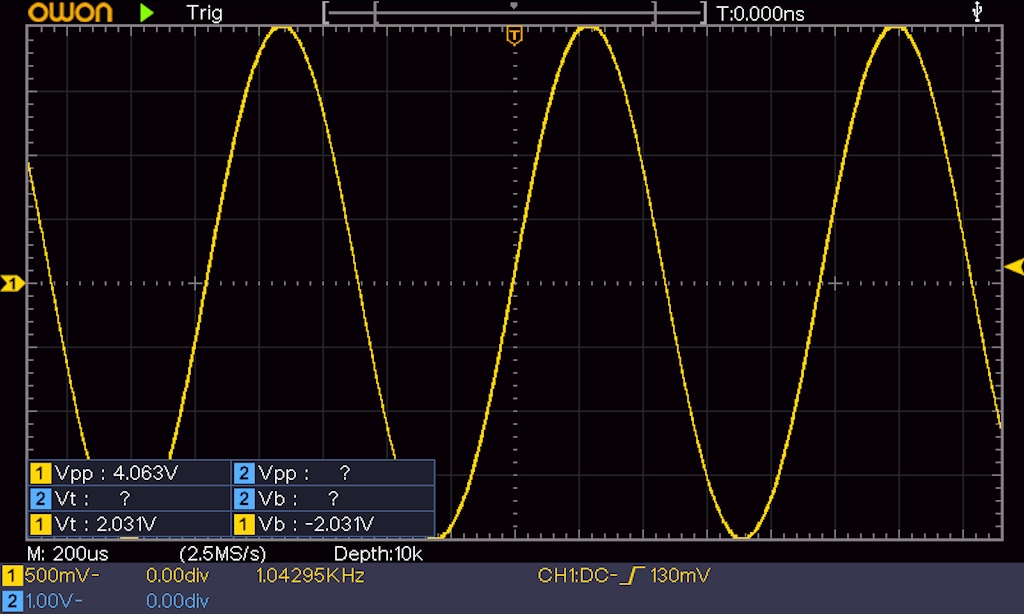

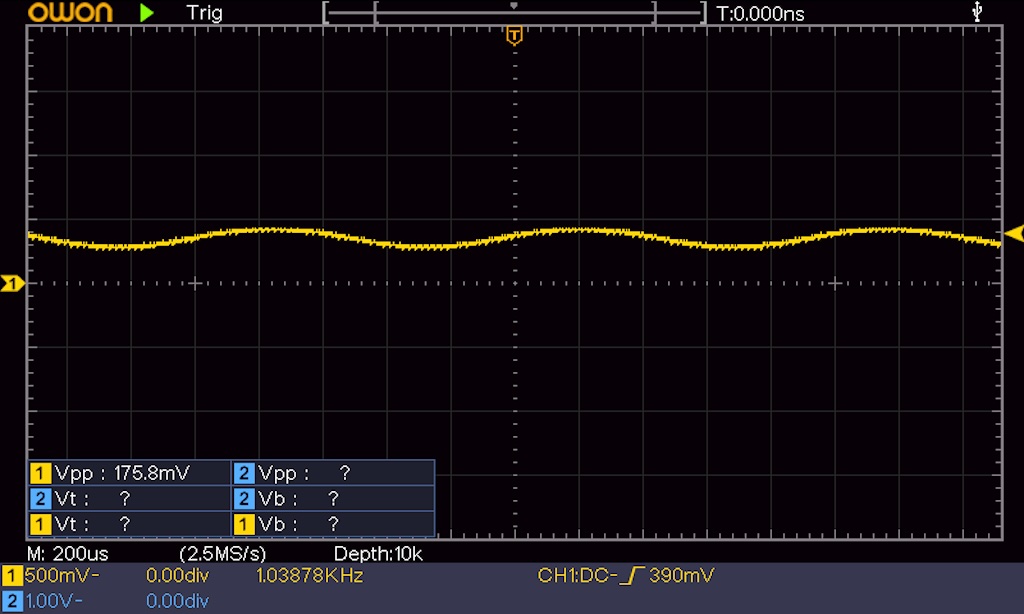

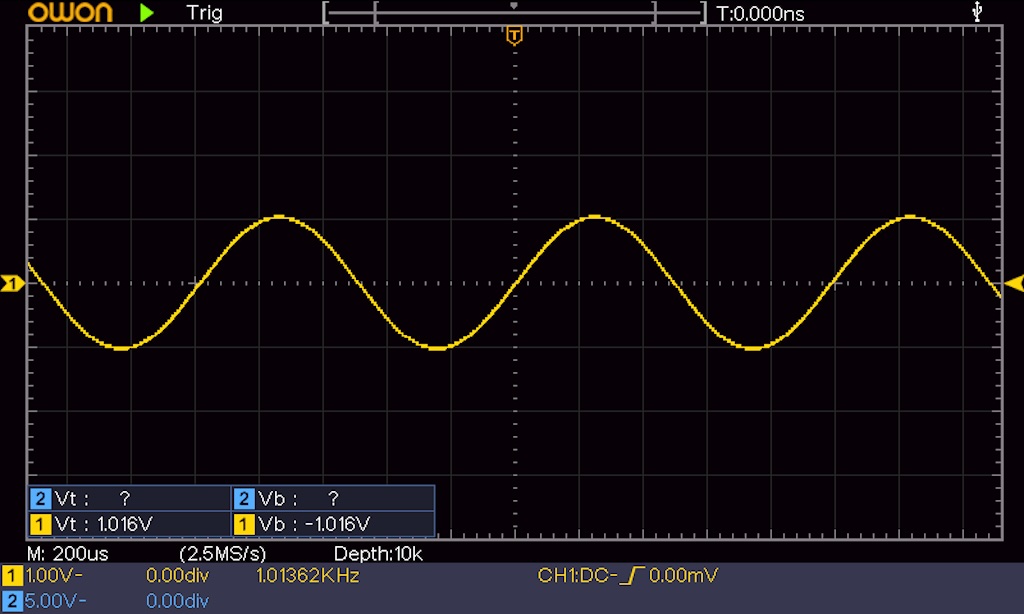

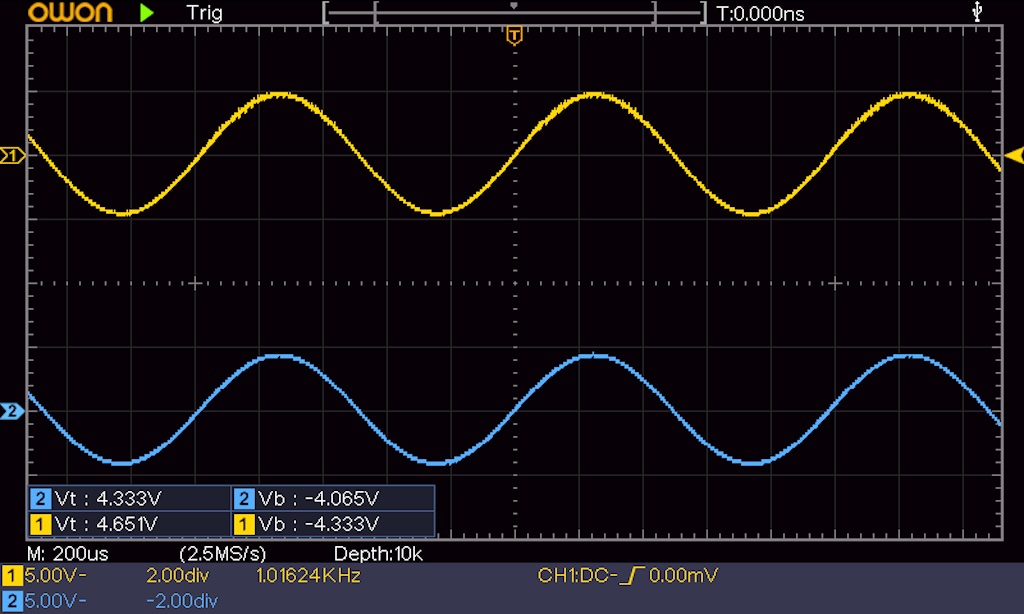

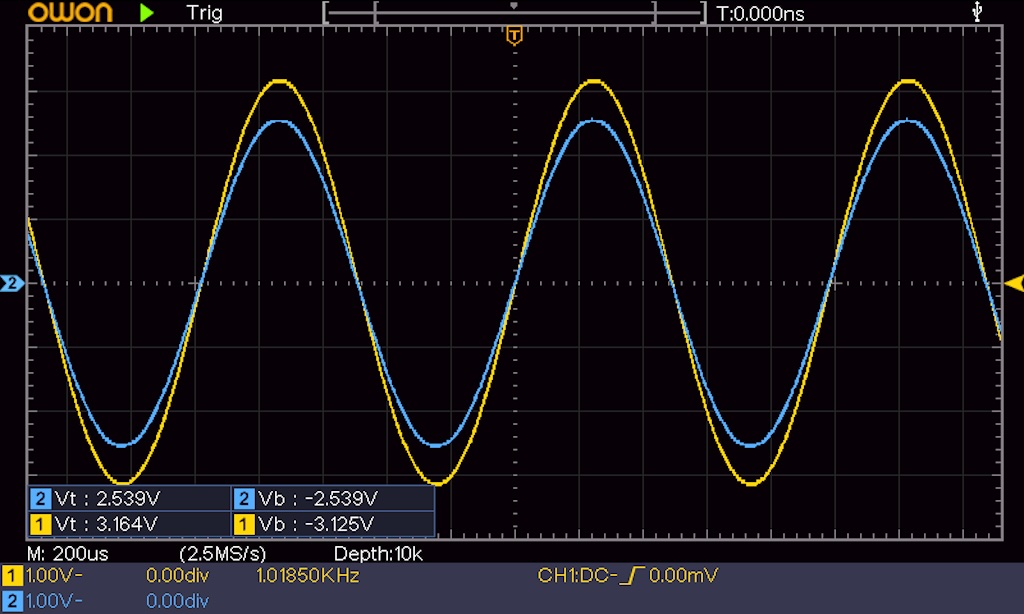

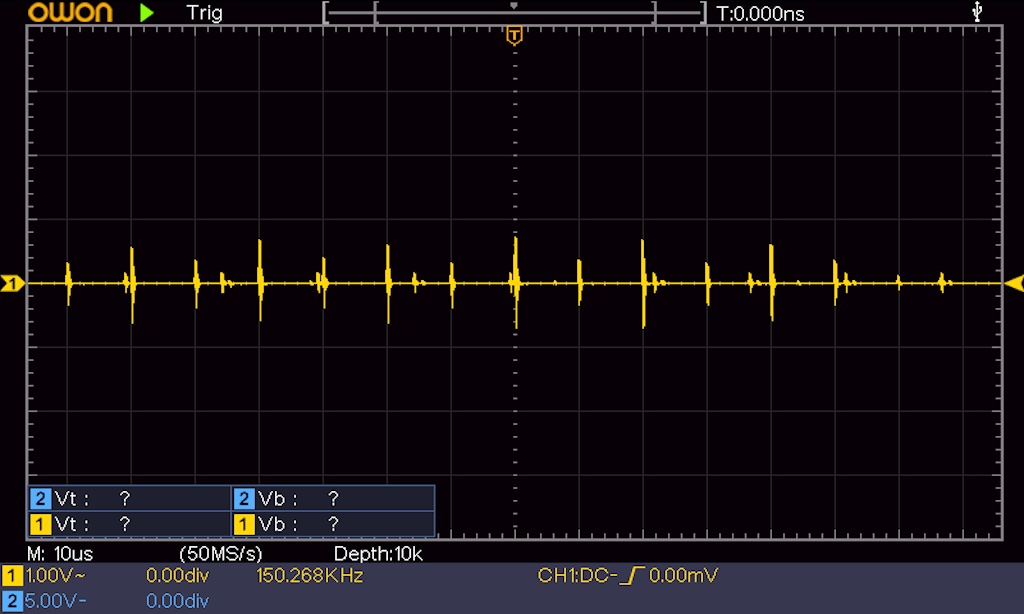

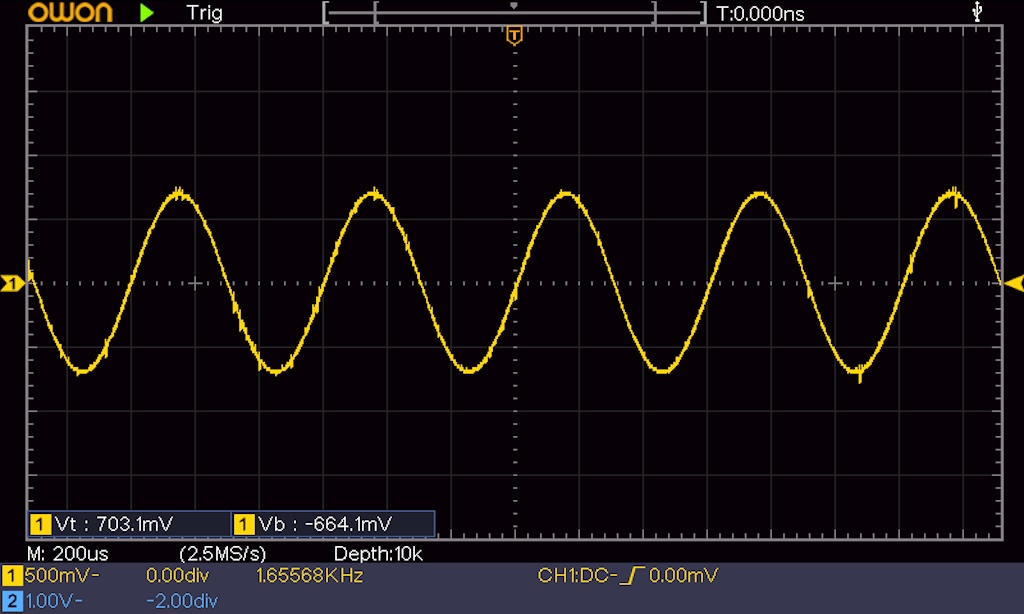

さて、ここからが今回のメインです。以前、AB級アンプを作っていた時に、最終段のコレクタ電流を測っており、その時はスパッと0Aでトランジスタがオフになっている様でした。で、今回はというと、

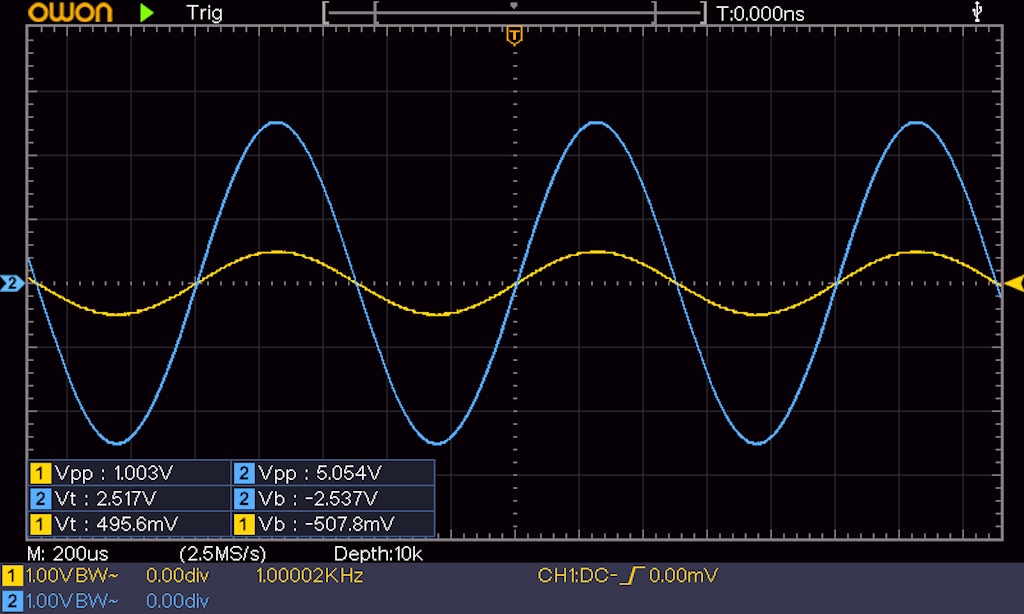

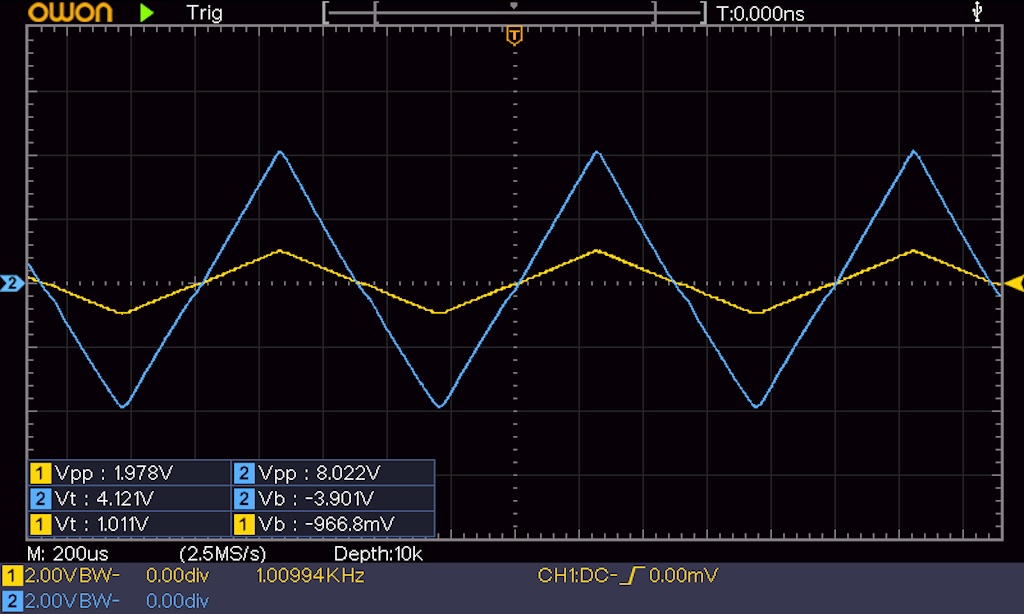

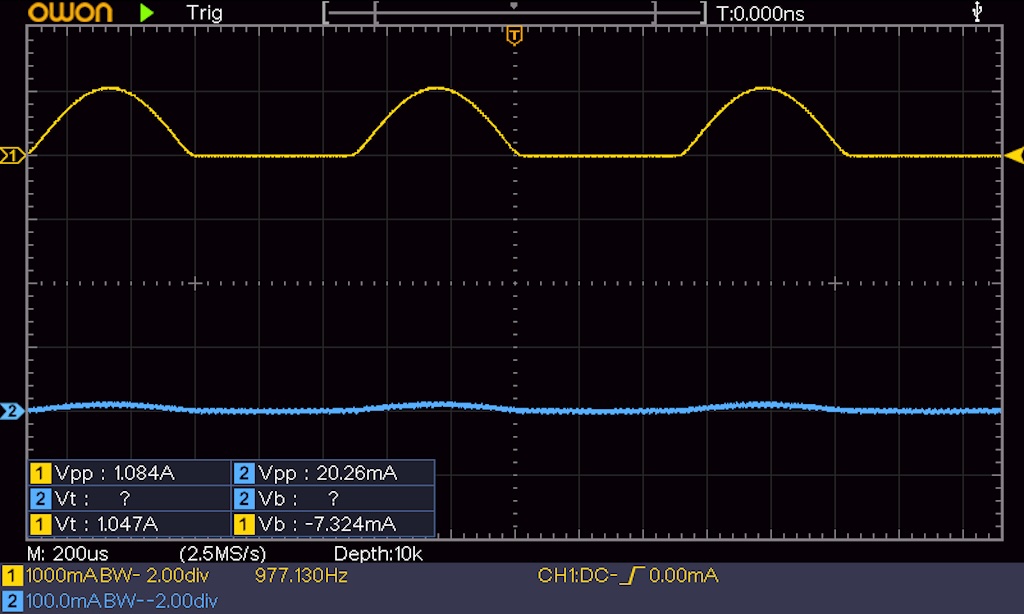

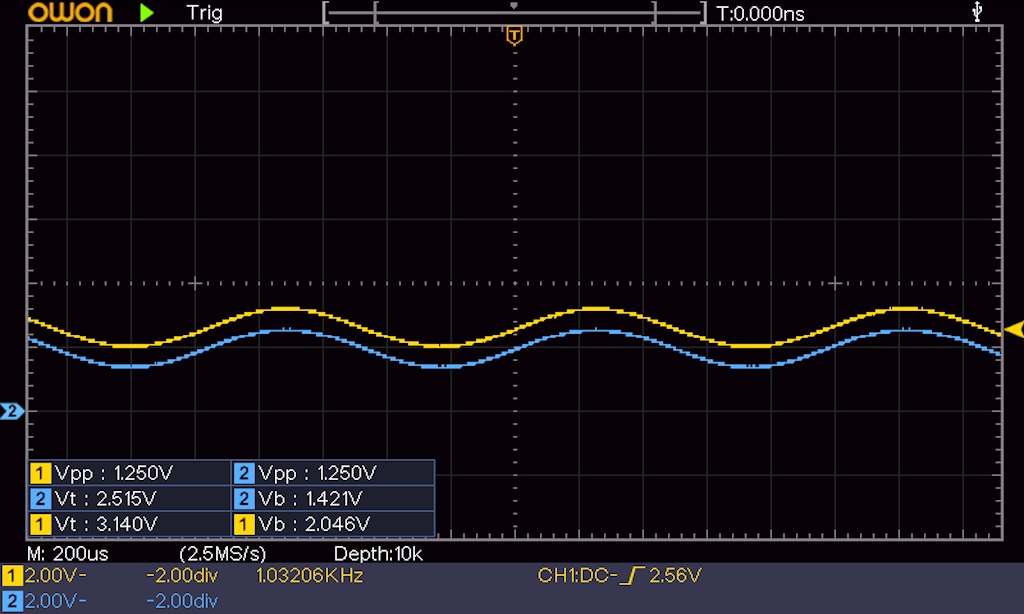

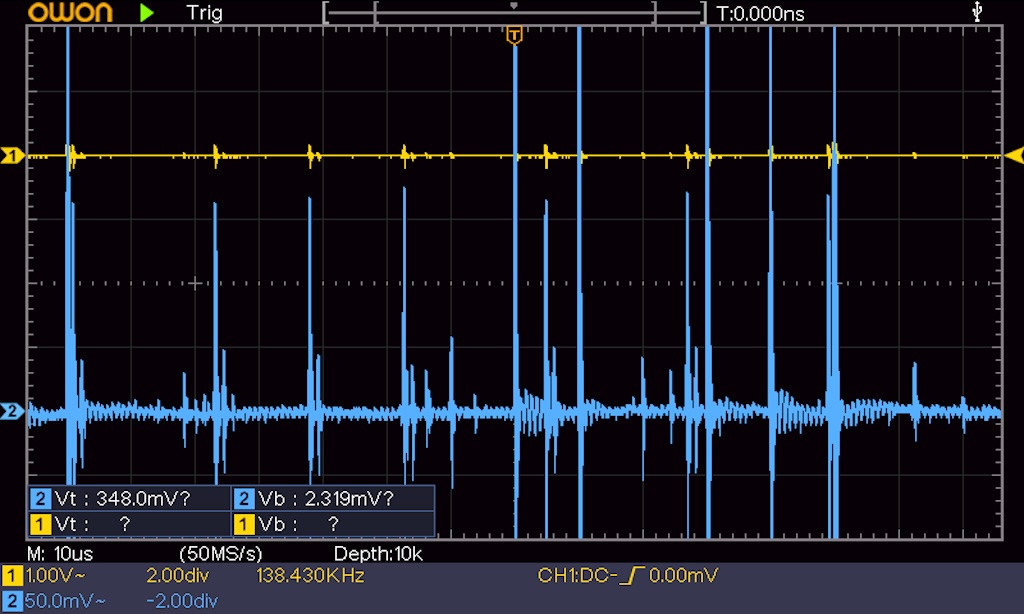

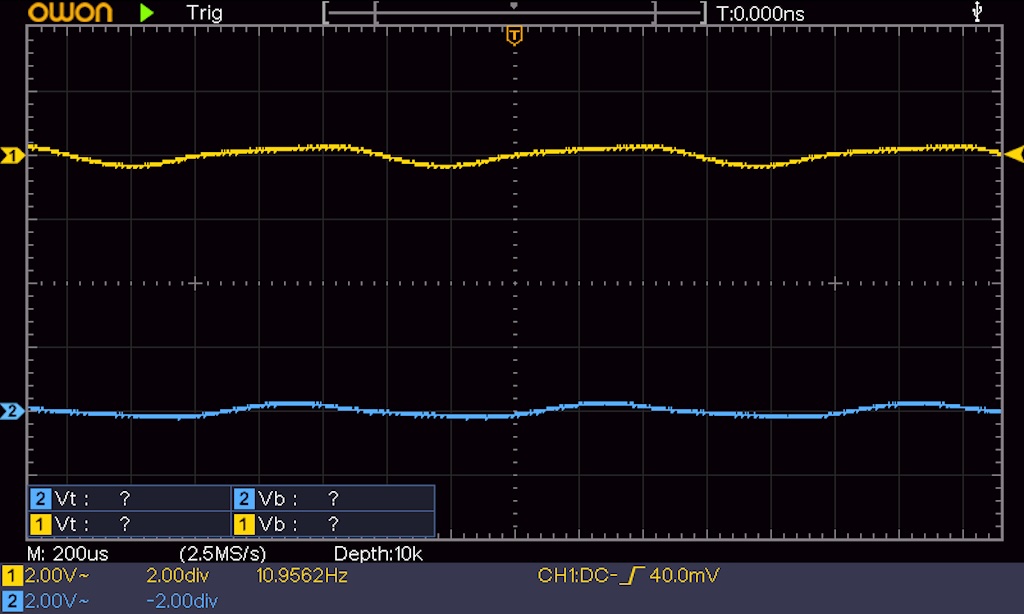

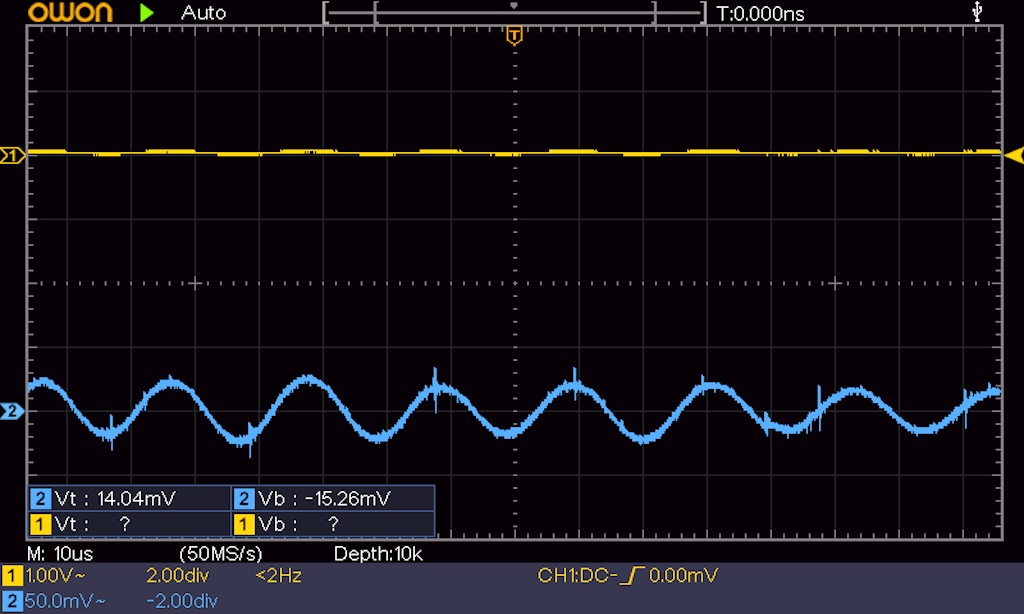

Q5のIc

Q8のIc

0Aから最低値が浮いています。+側は56mA、-側は45mAぐらいになっており、トランジスタはオフになっていない様です。また、ネットで見るシミュレーションの結果と同様に、0Aに近づくにつれて丸まって最低値になっています。

ほほう、何となくちゃんと出来たような感じです。ちなみに、最終段に入っているR12とR13ですが、無くしてしまうと0Aにかなり近づきます。あの抵抗器は、バイアス電流を底上げするために入れてあるようです。

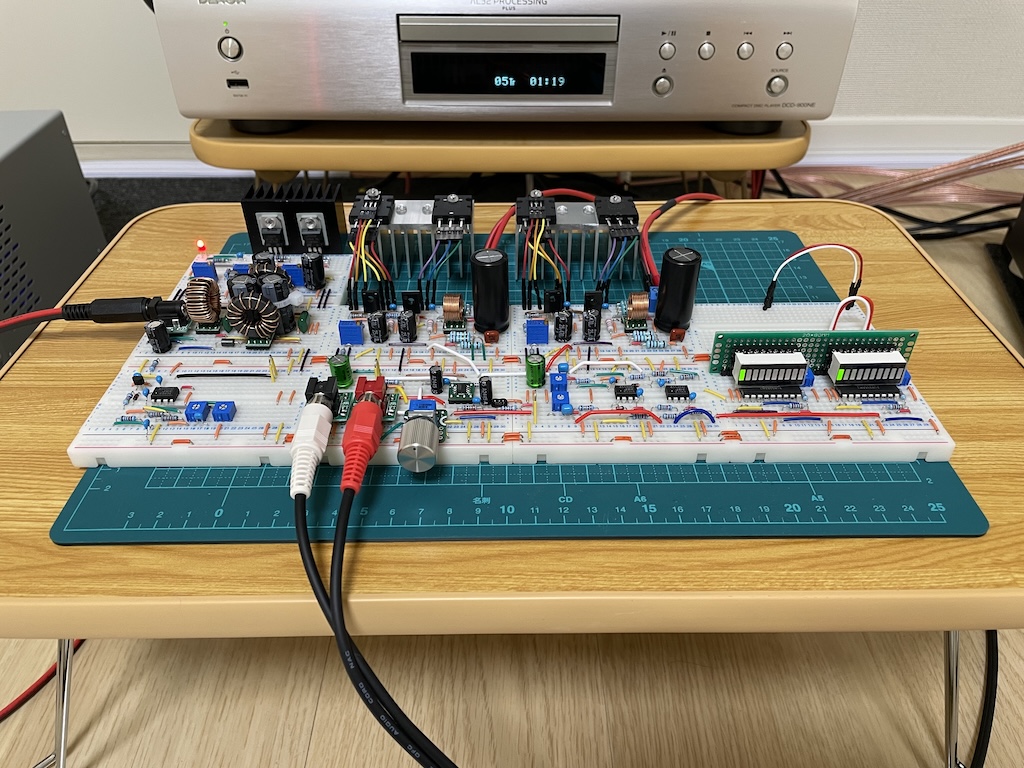

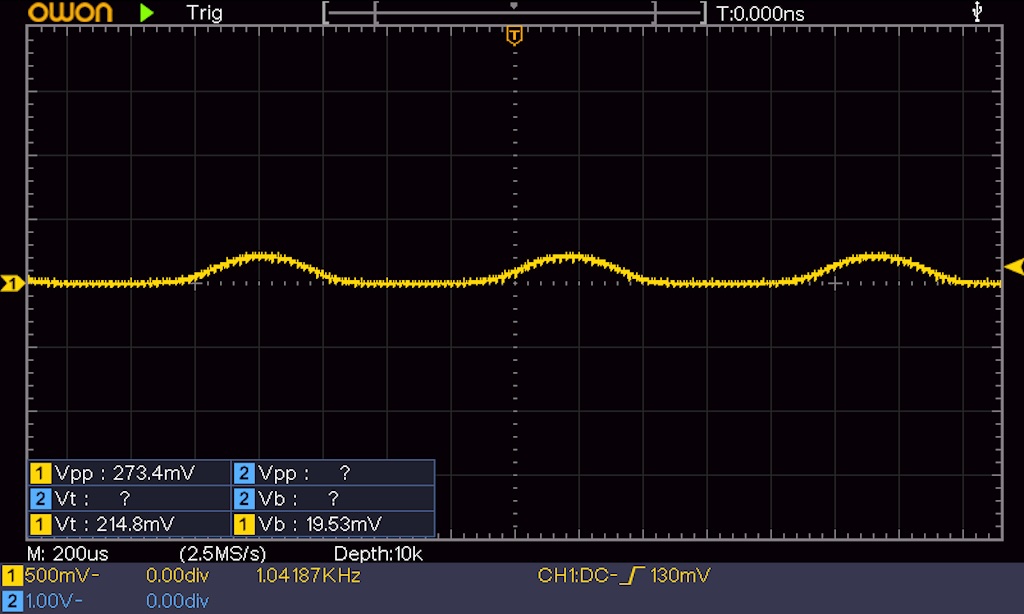

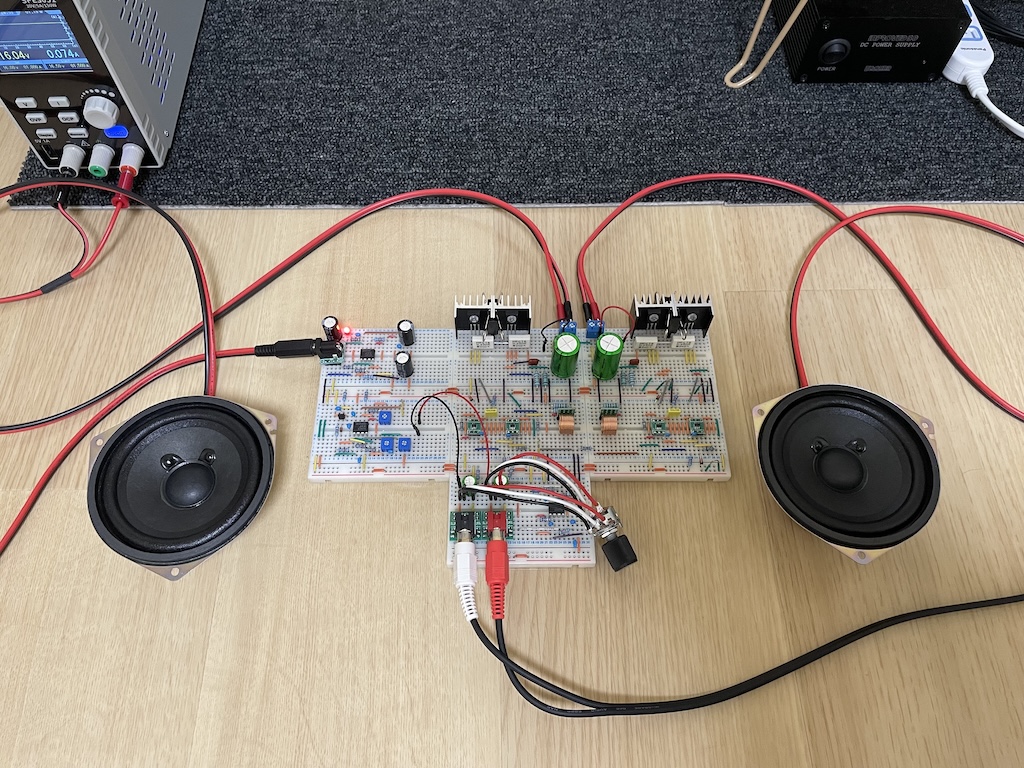

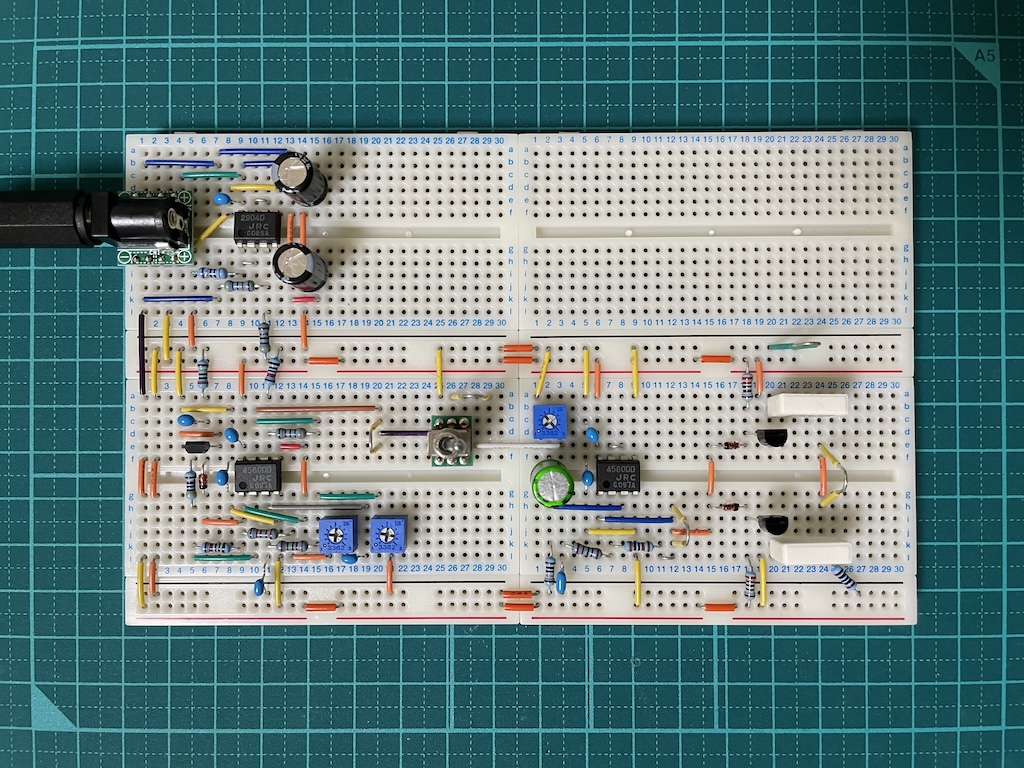

アンプ部分

今回初めて、負帰還を出力段の後ろから掛けて発振せずに上手くいきました。あまり高性能なオペアンプだと発振しそうなのでNJM4580DDを使っていますが、オペアンプを換えたりして、しばらくはこの回路で色々と試してみたいと思います。

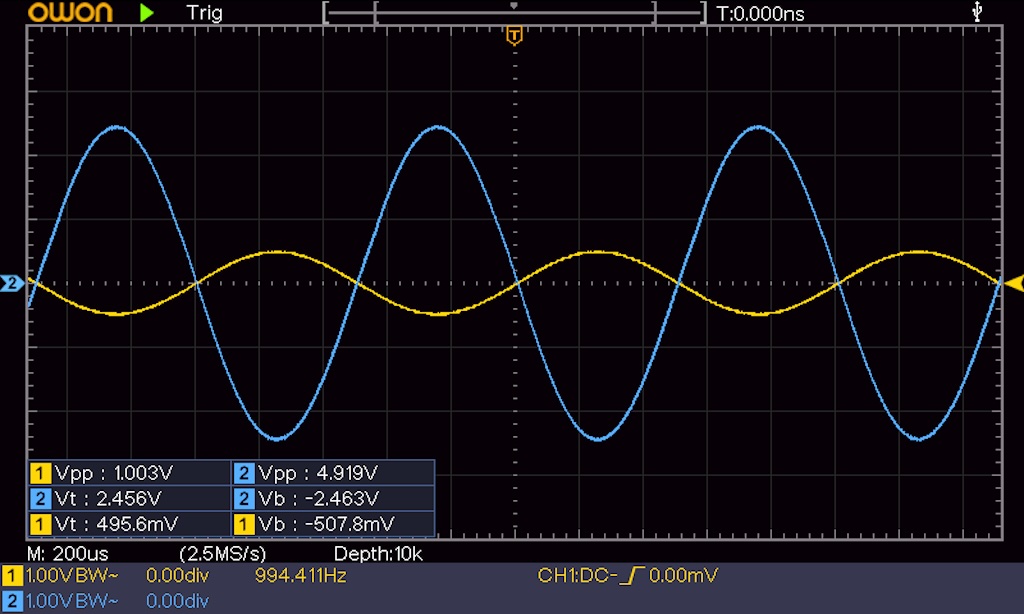

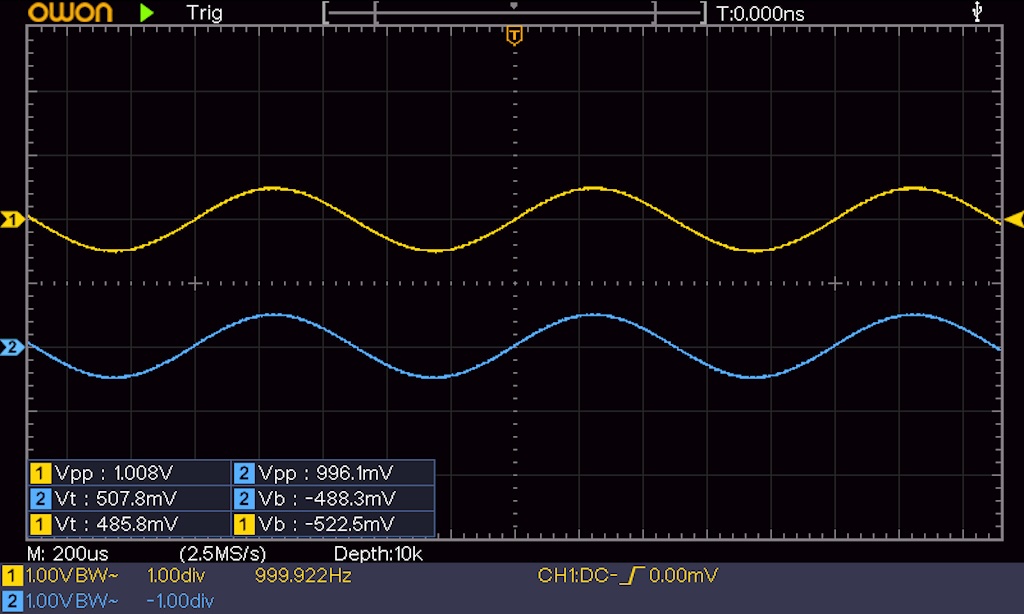

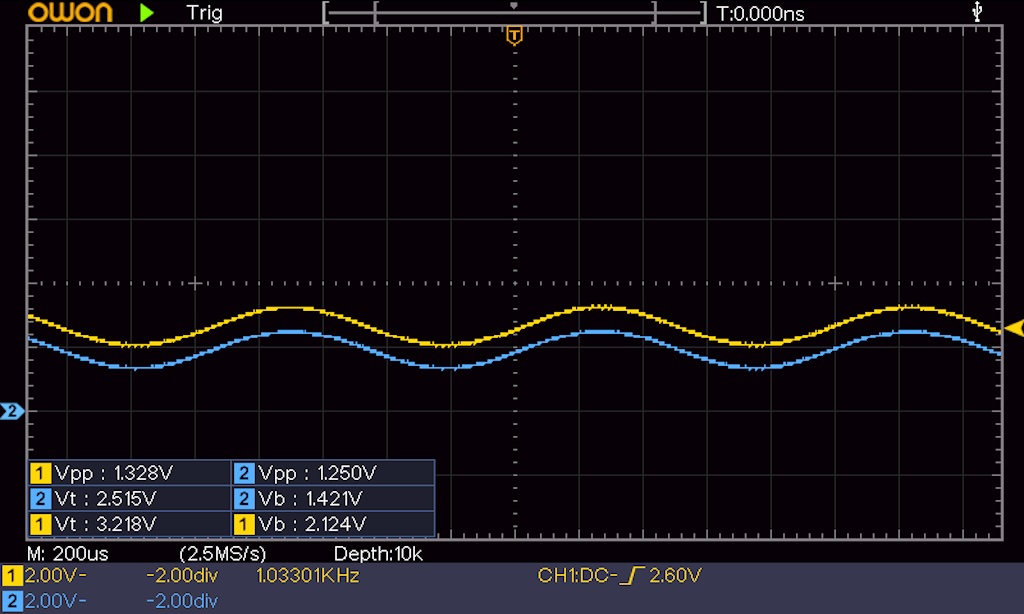

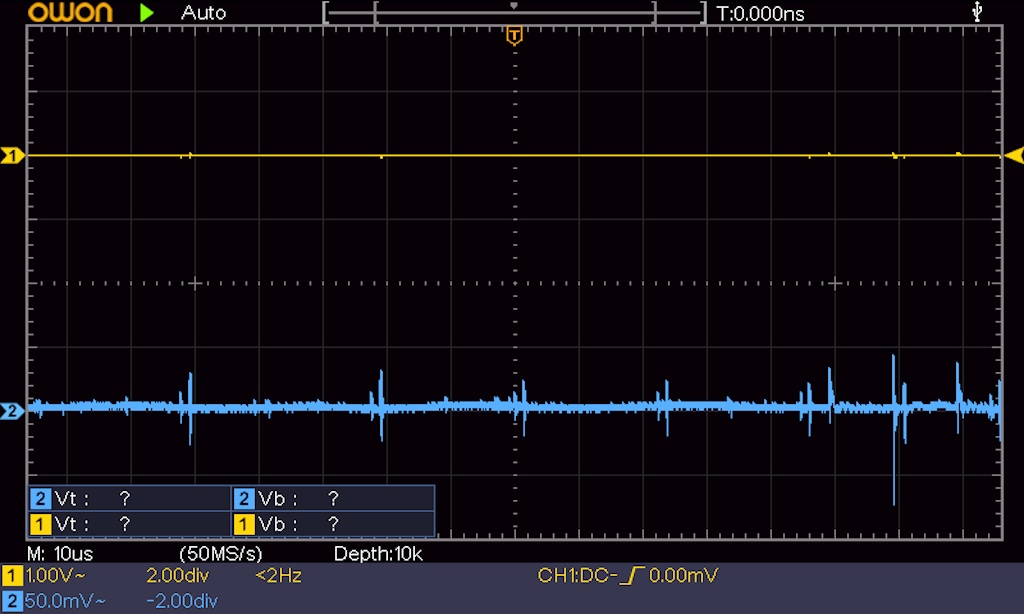

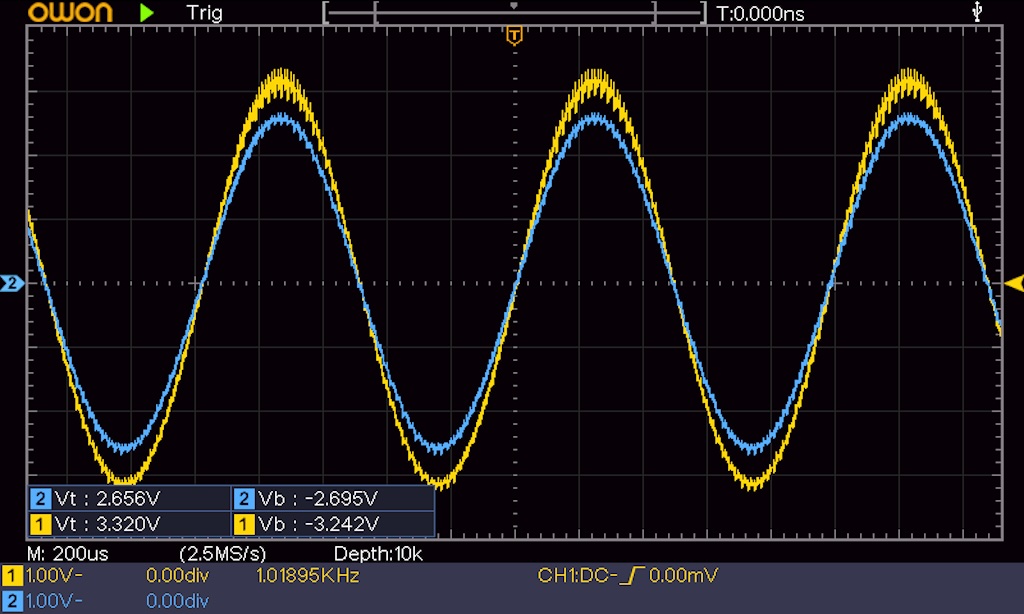

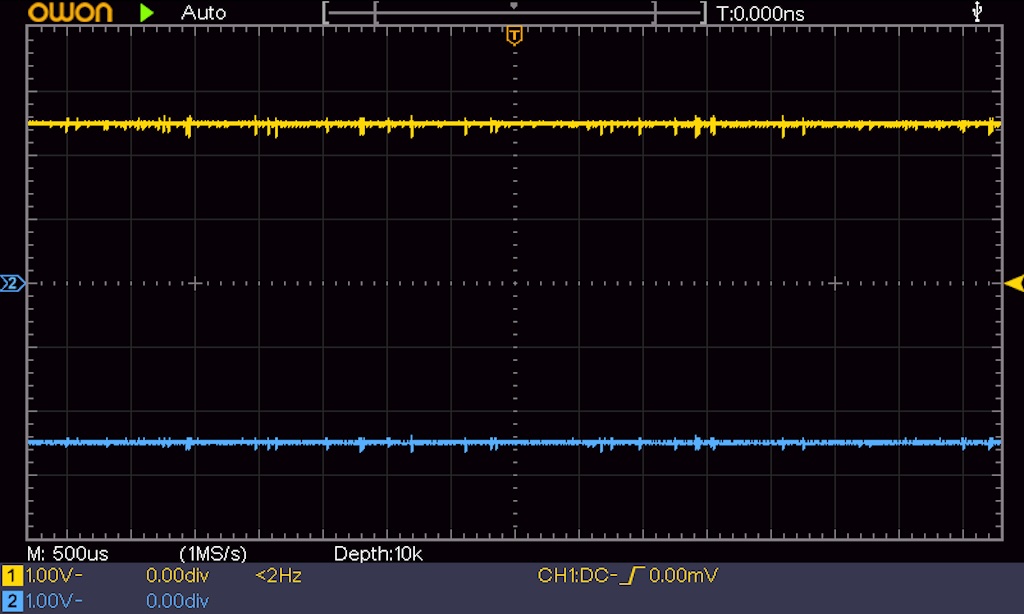

Q1とQ4は定電流回路なのですが、ちゃんと定電流になっているのか怪しいので、Q1のVeを測ってみました。

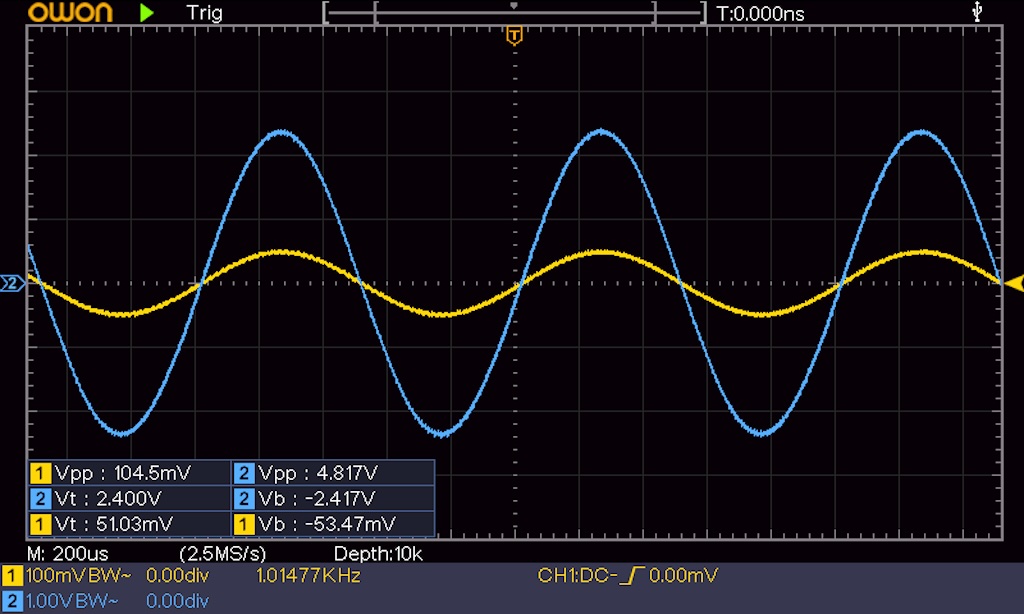

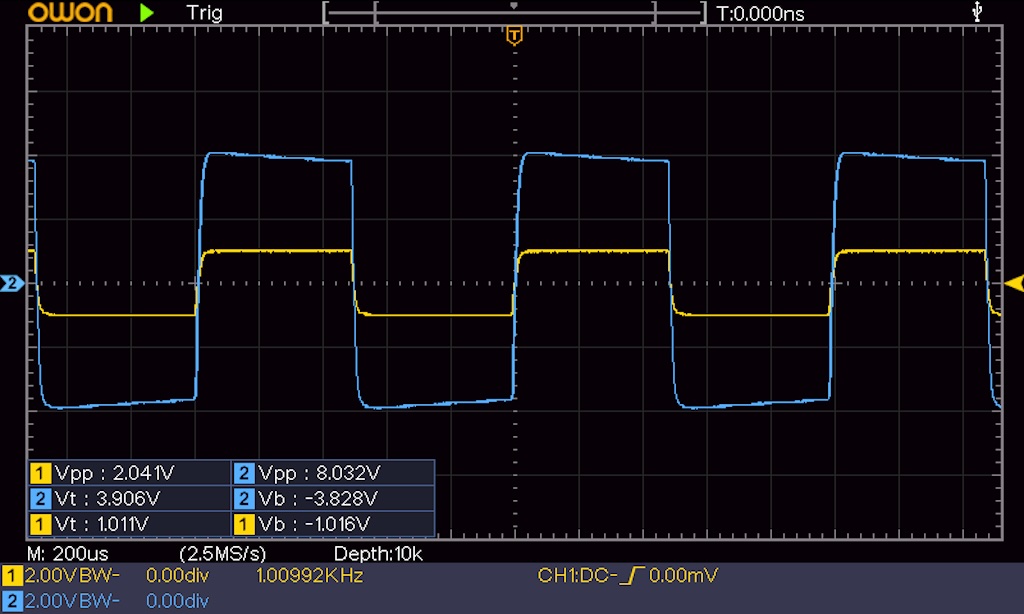

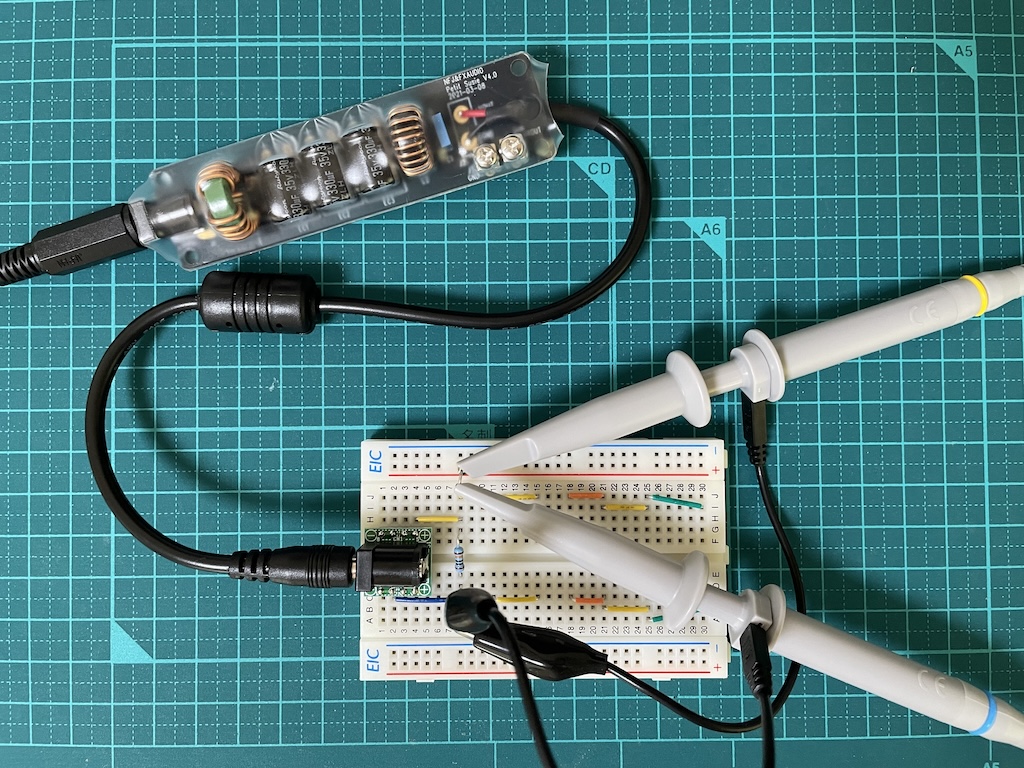

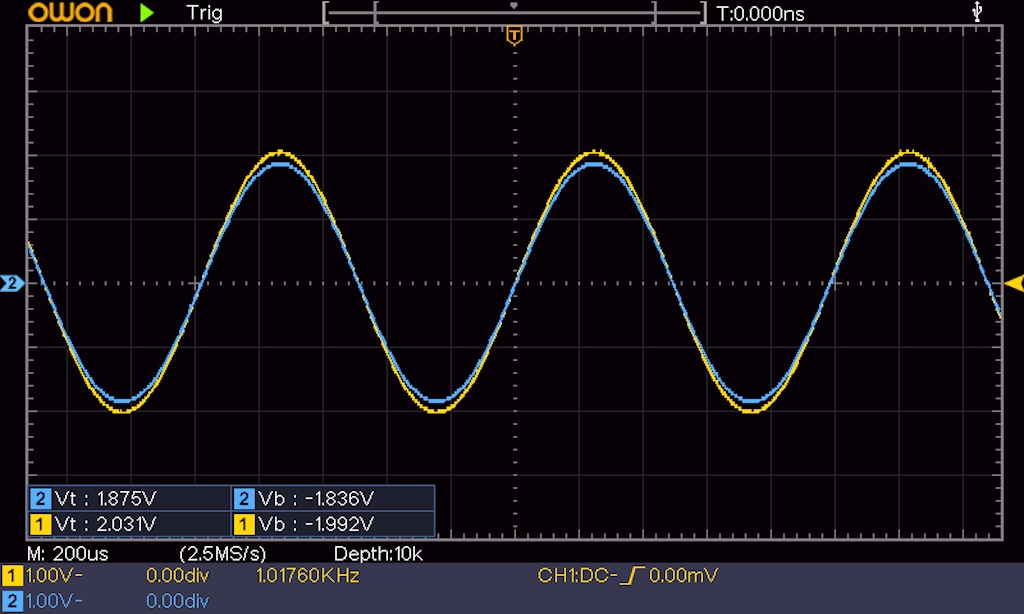

Q5のIcとQ1のVe(CH1(黄色)はQ5のIc、CH2(水色)はQ1のVe)

電圧が一定なので定電流になっているっぽい。Q1のIcを測っているわけではないので、測定位置がちょっと違いますが、まぁ良い事にしておきます。

2026年1月29日

電子回路をブレッドボードで作ってみました(その2)

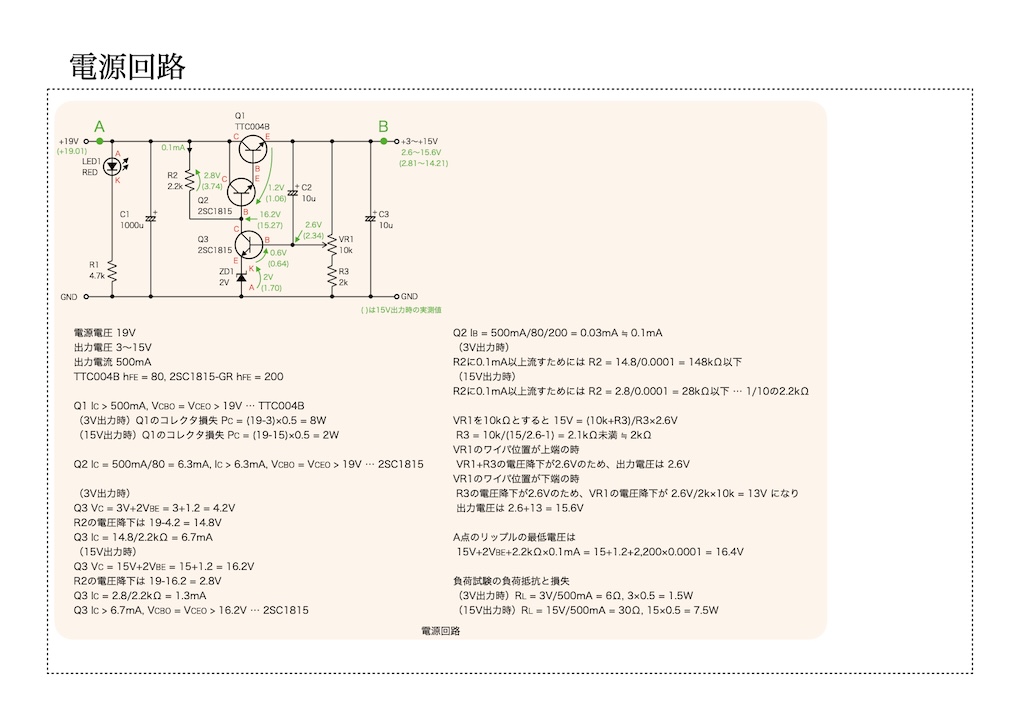

Category : Electronics / Posted at 2026年1月29日 18:54前回からの続きで、次は第10章の電源回路なので飛ばそうと思いましたが、負帰還をかけて電圧の調整をしているので、飛ばさずにやってみました。

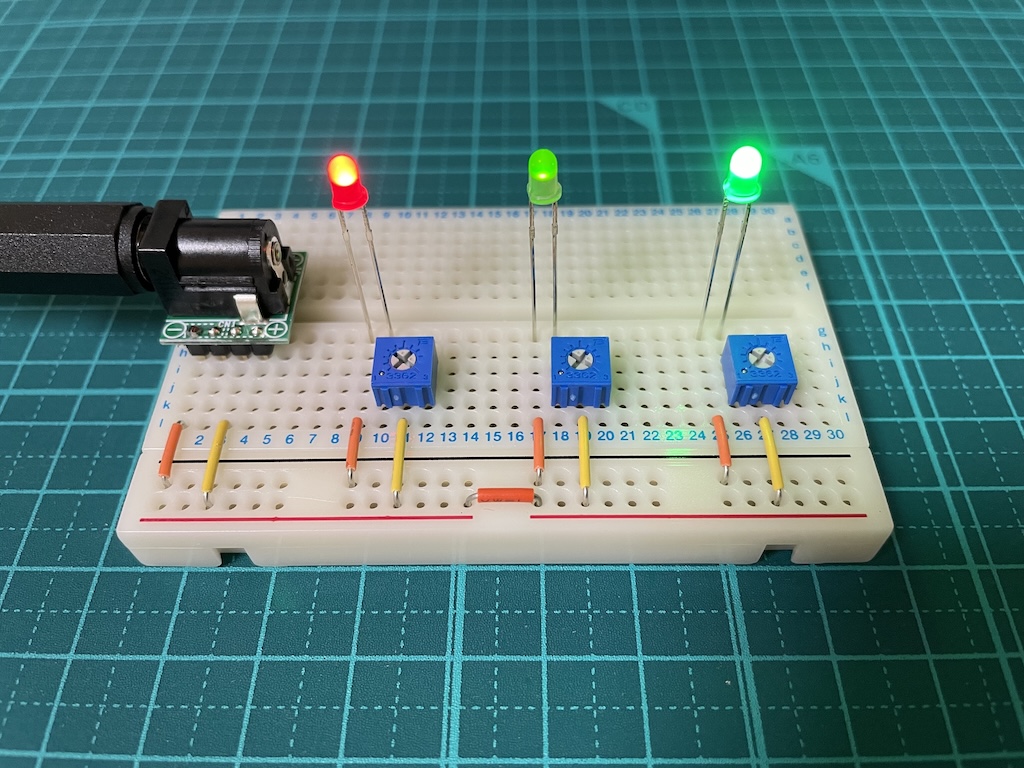

(第10章の電源回路)

電源回路

3つのトランジスタ、ツェナーダイオードの他、部品点数が少ないので簡単に作れます。

出力電圧の設計値は+3V〜+15Vなのですが、最大で14.2Vまでしか出ていません。最初、出力電圧が15Vなので入力電圧を+2Vの17Vでやっていたのですが15Vが出なかったので、教科書どおりの19Vに変更してみましたが14V止まりになりました。何でかなと思いましたが、現在のところ電源には困っていないので、こういうものとしておきます。

話変わって、今回初めてツェナーダイオードを使ってみました。定電圧ダイオードという名称がついているので、常に定電圧というイメージがあったのですが、VR1で出力電圧を変更するとデーターシートの範囲ぐらいは変わることが分かりました。

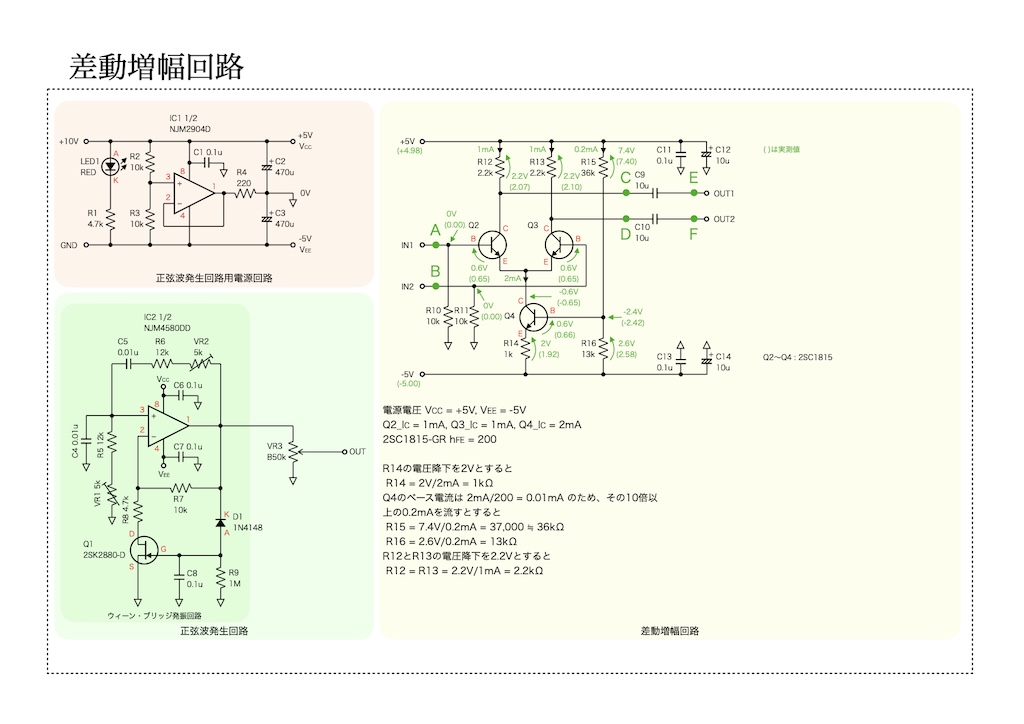

(第11章の差動増幅回路)

差動増幅回路

上の写真の右側が差動増幅回路です。

オペアンプの等価回路図の最初に出てくる差動増幅回路は、ネットに載っている自作回路図でもよく見かけます。初段の2つのトランジスタは、特性の揃ったデュアルトランジスタとするのが良いのですが、最初なので敢えて個別のトランジスタで作ってみました。

回路図のA点とE点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はE点)

回路図のA点とF点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はF点)

上の画面は、A点に100mVPPの正弦波を入力して、B点は0Vとした時のE点とF点の波形です。電圧利得はどちらも約29倍になっており良いのですが、なんか波形の一方が丸まっているような...。試しにC点とD点をDCカップリングで見てみると、

回路図のC点とD点(CH1(黄色)はC点、CH2(水色)はD点)

うわっ、海坊主の大群が来たような絵に...w。振幅の中心電圧が合っていないので、上下にズレている上に、丸まっているのとそうでないのが交互になっているようです。

まぁ、次の課題も差動増幅回路を使うので、ズレているとこんな感じだということにしておきます。

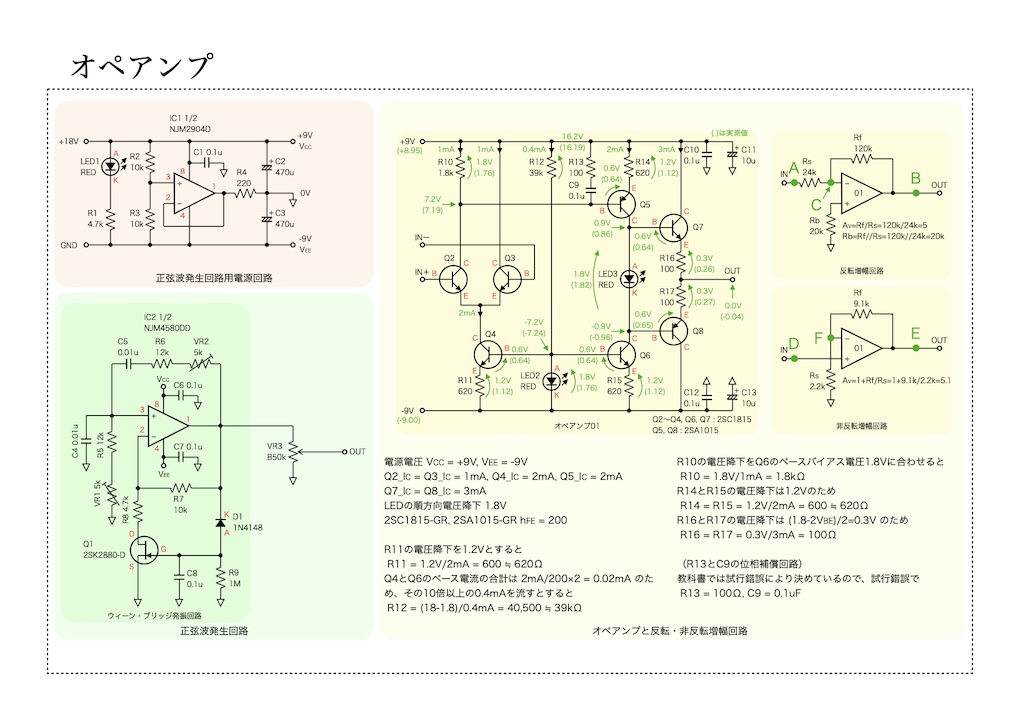

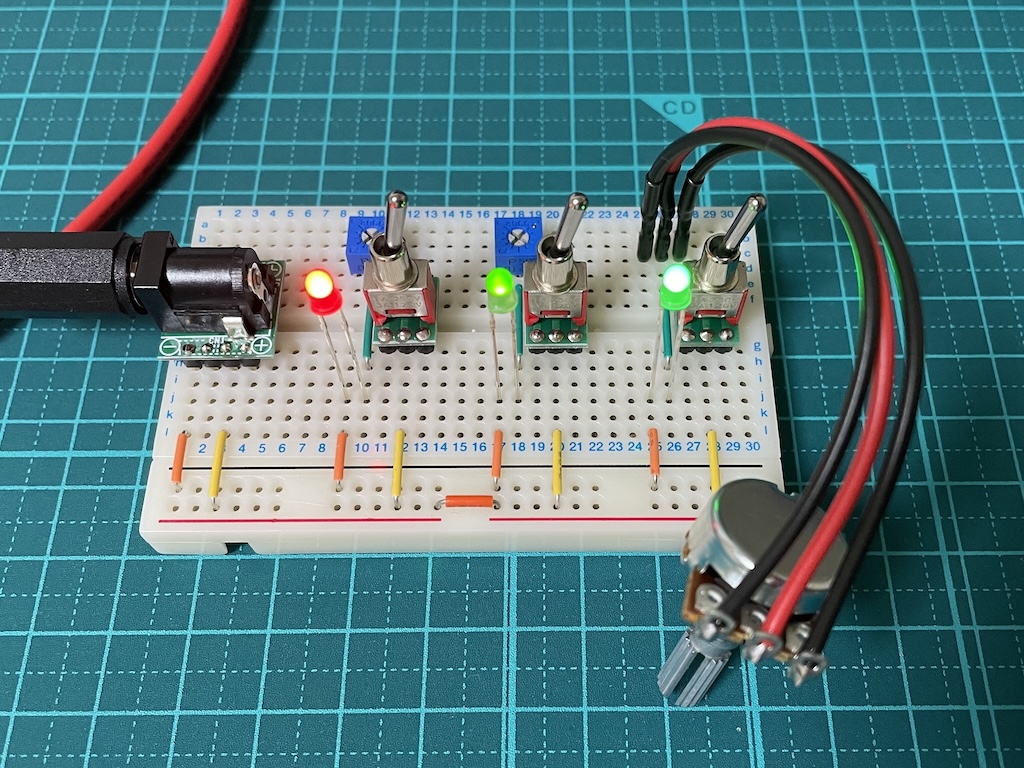

(第12章のオペアンプ)

オペアンプ(写真は非反転増幅回路)

教科書としている「CQ出版社 定本 トランジスタ回路の設計」は2025年8月末に購入しているので、最後の第12章までたどり着くのに5ヶ月間ほどかかりました。その間、回路図を書いて、値を計算して、実際に作って、測ってみることを繰り返してきたので、だいぶ分かってきたような気がします。

上の回路図に設計値と実測値を載せてありますが、今回、珍しく合っていますw。教科書だとLEDの順方向電圧降下を1.6Vで計算していますが、手持ちのLEDを測ってみたところ1.8Vだったので、それで計算したことが合った要因ではないかと思います。

これなら上手くいくだろうと思って早速オシロスコープで測定してみると、反転増幅回路が正常に動作しない...。だいぶ悩んだ末に入力インピーダンスが低過ぎるのではないかと気付いたので、最初の反転増幅回路はRf=10kΩ、Rs=2kΩで電圧利得を5倍にしていたのですが、手持ちの抵抗器で5倍になる組み合わせで抵抗値を大きくしていったところ、Rf=120kΩ、Rs=24kΩで何とか正常に動作するようになりました。

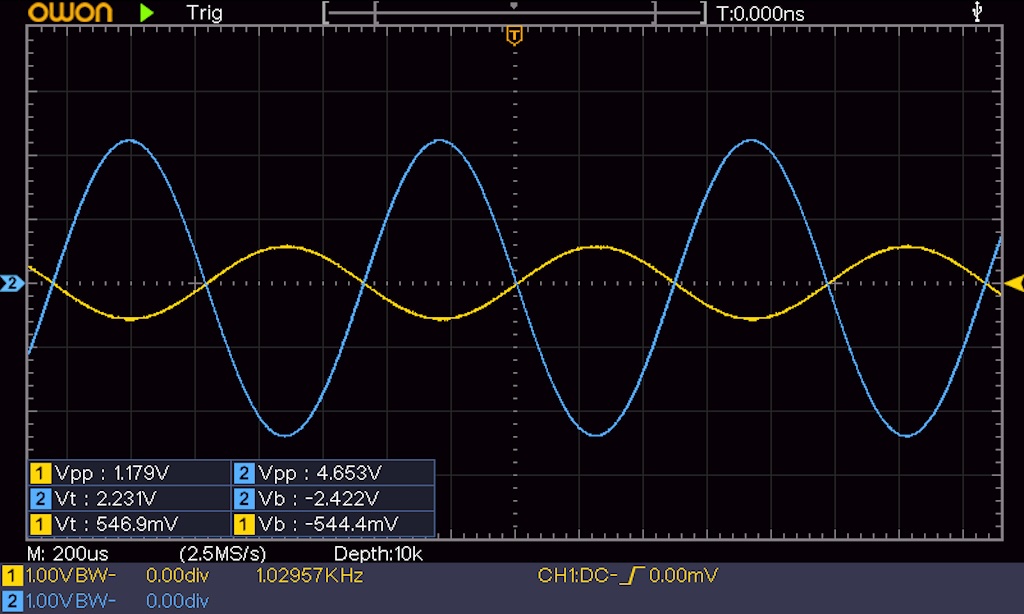

回路図のA点とB点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はB点)

回路図のA点とC点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はC点)

オペアンプの入力の+側と-側は、仮想短絡(イマジナリショート)と言われて電圧が同じになるようです。このため、反転増幅回路では入力の+側が接地されて0Vなので、C点では仮想短絡となるため電圧が発生していません。Rsの向こう側のA点では電圧があるので不思議です。

回路図のD点とE点(CH1(黄色)はD点、CH2(水色)はE点)

回路図のD点とF点(CH1(黄色)はD点、CH2(水色)はF点)

非反転増幅回路では、仮想短絡のためD点と同じ信号がF点にも現れており、正常に動作しています。この後の性能試験は測定機材を持っていないため、本を読んで済ますことにして、ここで、この教科書での勉強はこれで終わりにしたいと思います。

実は...この教科書を購入した時に「CQ出版社 定本 続トランジスタ回路の設計」という続編を併せて購入していて、まだ使ったことのないFETはそっちで解説されているようです...先は遠いw。

2026年1月18日

電子回路をブレッドボードで作ってみました

Category : Electronics / Posted at 2026年1月18日 06:48前回作ったアンプはちょっと横に置いといて、「CQ出版社 定本 トランジスタ回路の設計」の次の課題に行こうと思います。

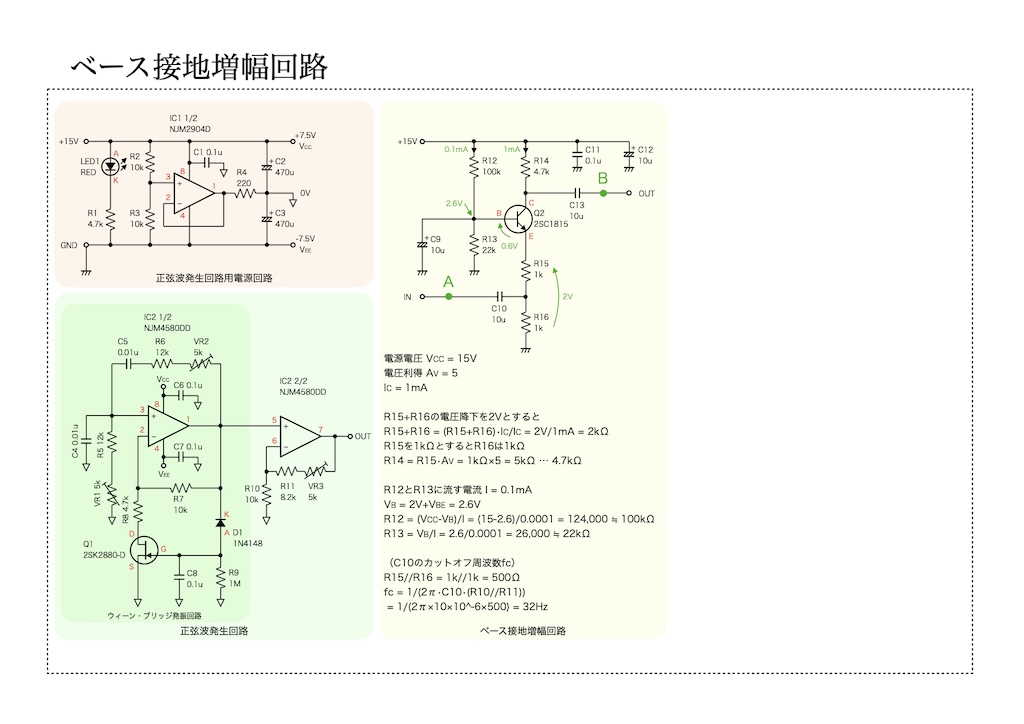

(第6章のベース接地増幅回路)

ベース接地増幅回路

上の写真の左側は以前に作ったレールスプリッタと正弦波発生回路で、今回は右側を作っています。

これまではベースから信号を入力していましたが、エミッタから入力してベースは接地する回路です。

回路図のA点とB点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はB点)

綺麗に増幅されています。設計の電圧利得は5なのですが、実際の電圧利得は 5.2VPP/1.2VPP = 4.3 になっています。また、ベース接地増幅回路は高周波特性が良いようですが、うちにある機材では測定しようがないので、教科書のグラフを見るに留めておく事にしています。

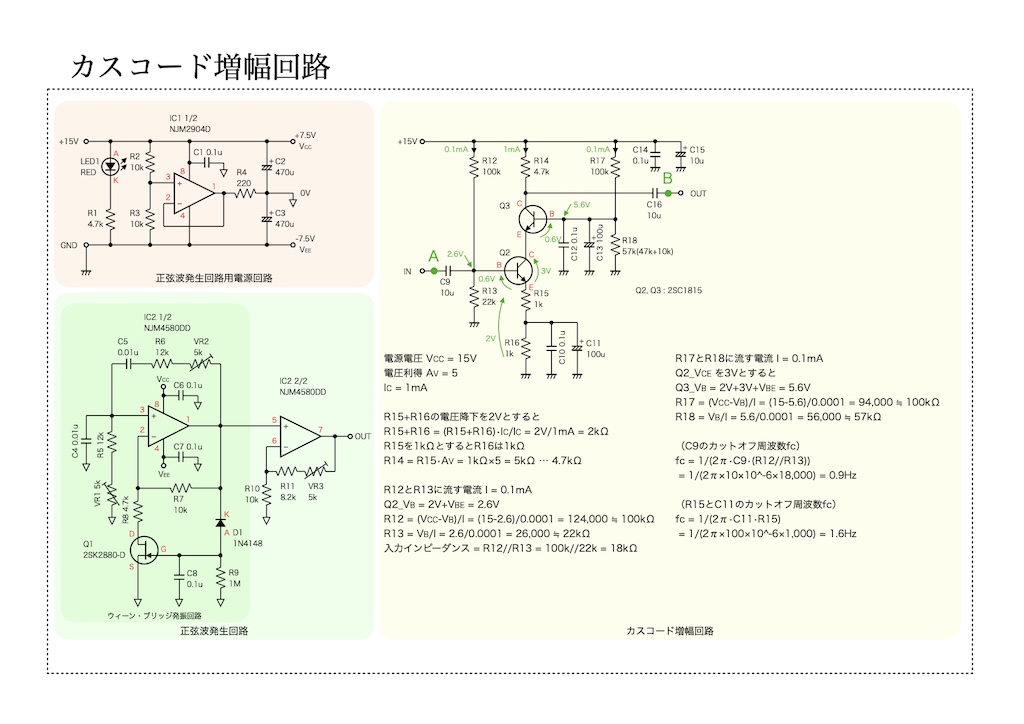

(第8章のカスコード増幅回路)

カスコード増幅回路

第7章のビデオ・セレクタの設計・製作はすっ飛ばして、第8章のカスコード増幅回路を作ってみました。

この回路はベース接地増幅回路の良い高周波特性を維持しつつ、入力インピーダンスを高くできるというメリットがあるようです。

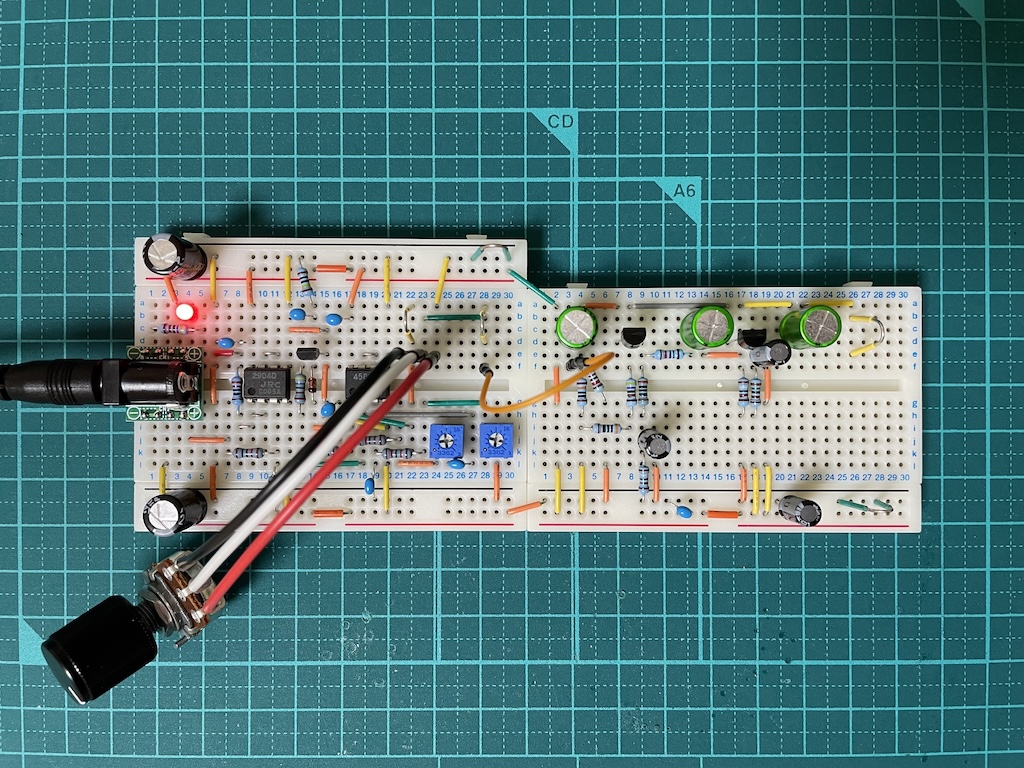

回路図のA点とB点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はB点)

位相が逆相になっています。初段のエミッタ接地回路で逆相になってベース接地回路でそのままなので、そういうものなのでしょう。入力インピーダンスは、1つ上のベース接地回路が R15//R16 = 1k//1k = 500Ω に対して、この回路は R12//R13 = 100k//22k = 18kΩ になっています。

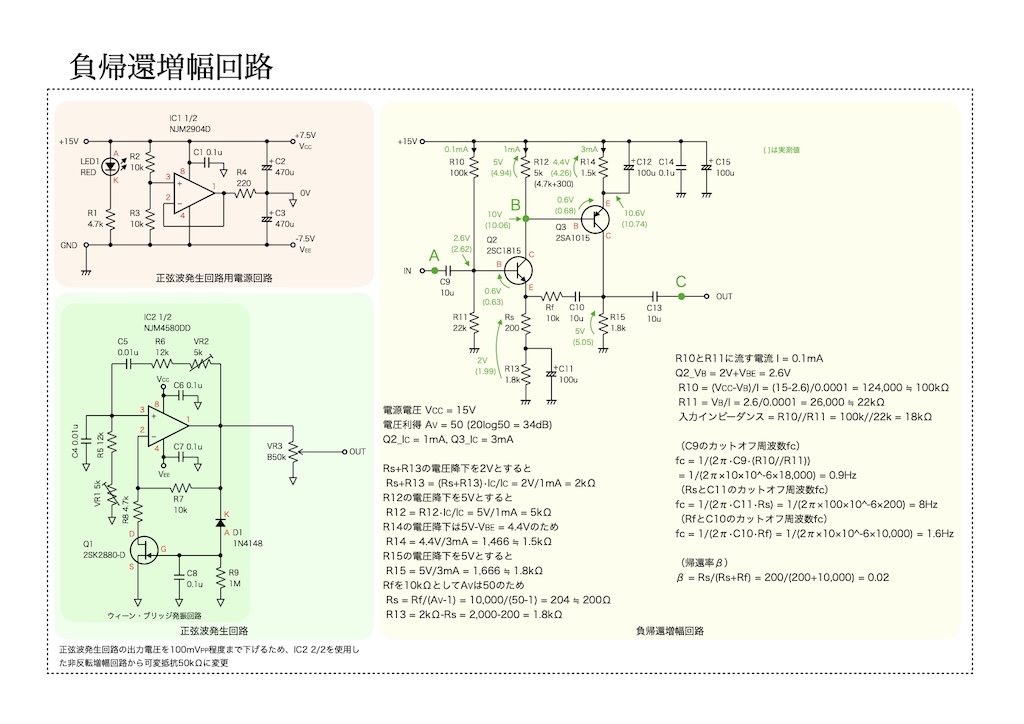

(第9章の負帰還増幅回路)

負帰還増幅回路

やっと負帰還まできました。上の写真に緑色の電解コンデンサが3つありますが、左が入力のカップリングコンデンサ、右が出力のカップリングコンデンサで、中央あたりが負帰還で戻している回路です。

教科書では入力信号が50mVPPで電圧利得が100になっているのですが、そんな立派な信号発生器は持っていないので、入力信号を100mVPPにして電圧利得は50に落としてあります。

回路図のA点とB点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はB点)

上の画面は、信号の振幅が小さいため、縦軸の1マスが100mVになっています。A点は入力信号なので綺麗な正弦波なのですが、B点は教科書どおり形が歪んでいます。

回路図のA点とC点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はC点)

水色が出力のC点で縦軸は1Vです。位相はエミッタ接地回路を2つ通っているため同相で、電圧利得は 4.8VPP/0.1VPP = 48 になっています。

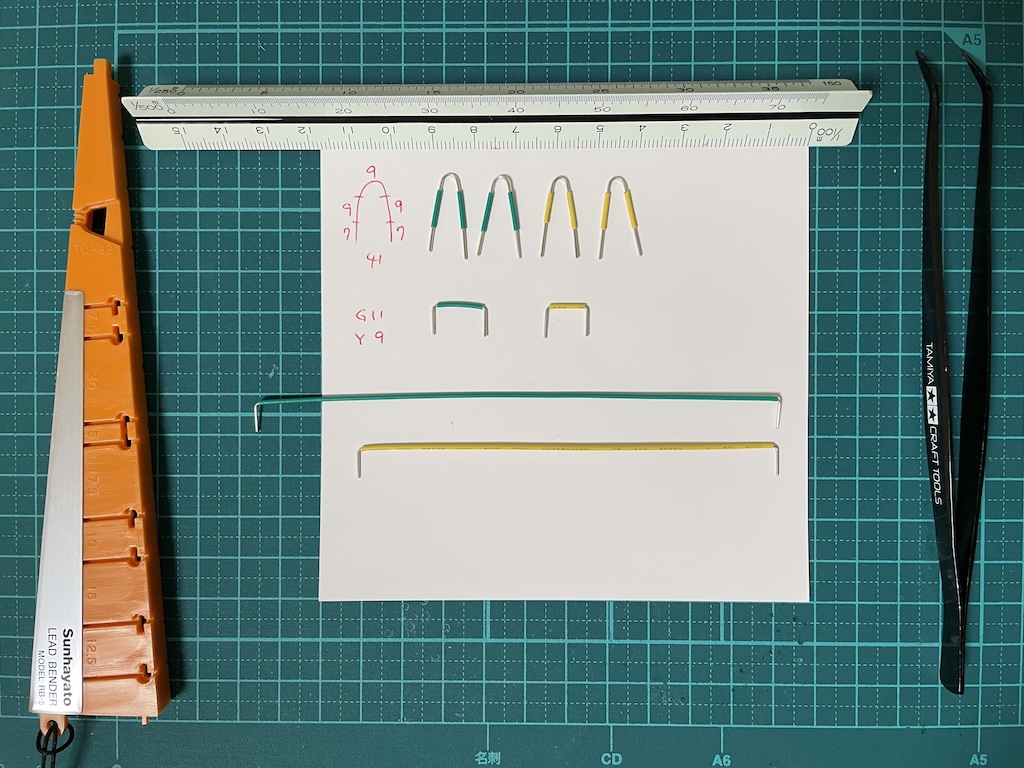

ちょっと回路図とオシロスコープの画面が続きすぎたので、息抜きに潤いのある写真でも...。

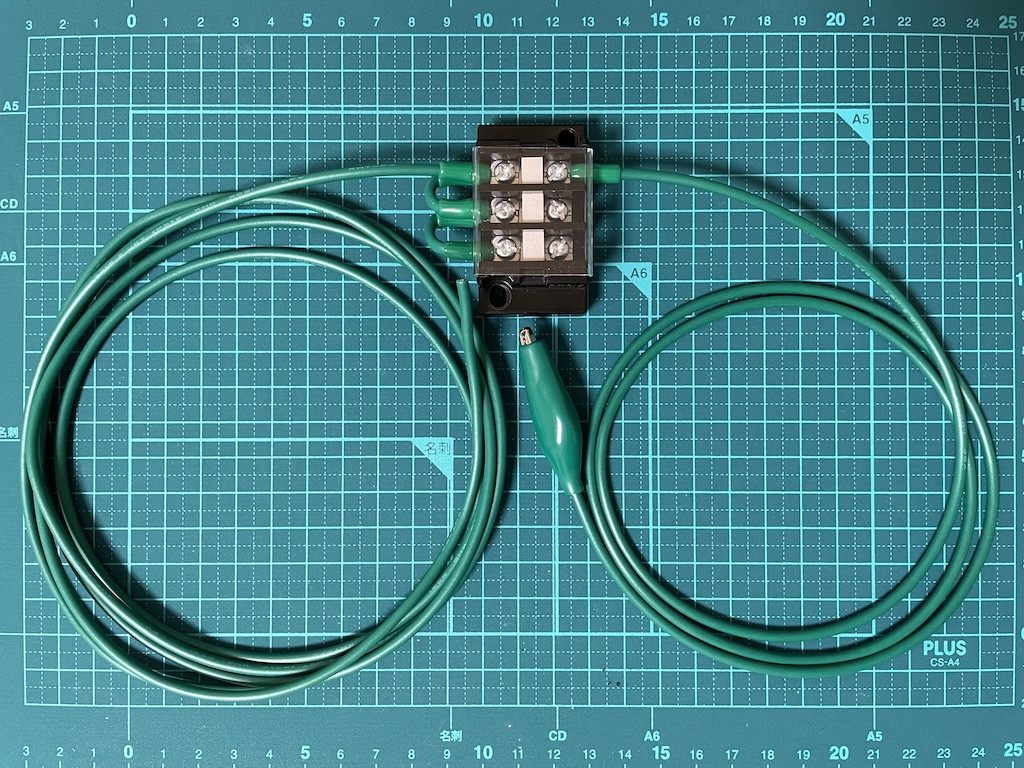

この写真のどこに潤いが...w

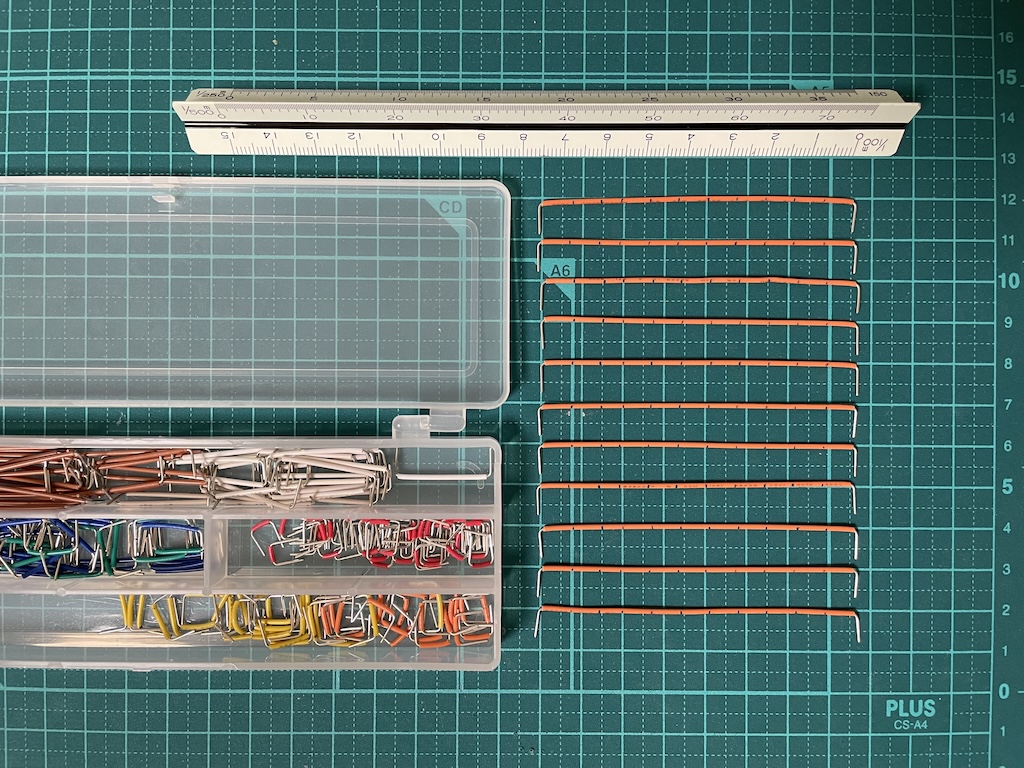

オシロスコープで回路の各点を確認するためには、プローブを引っ掛けるチェック用端子が必要なのですが、はんだ付け用の製品はあってもブレッドボード用の物は見たことがありません。そこでどうしているかというと、余っているジャンパー線でチマチマと作って使っています。

長いオレンジ色のジャンパー線は7.62mm幅に加工されて無くなるので、余り気味な緑と黄色の長いやつで作っています。ちなみに、写真のとおり1本からチェック用端子2つとジャンパー線1つを作ることができます。

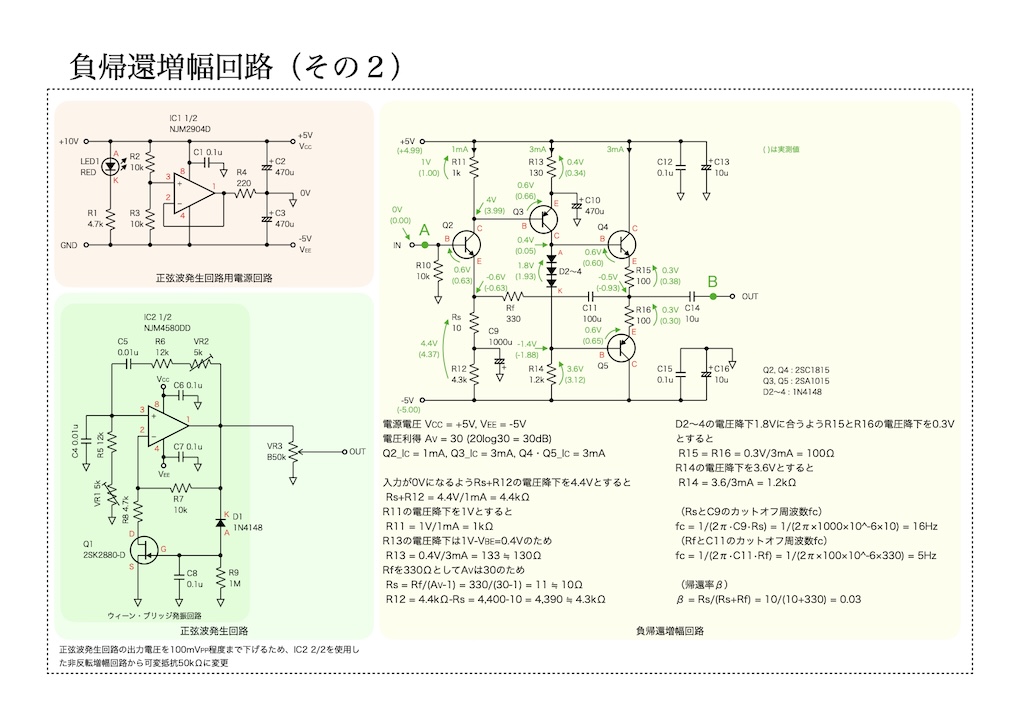

(負帰還増幅回路その2)

負帰還増幅回路その2

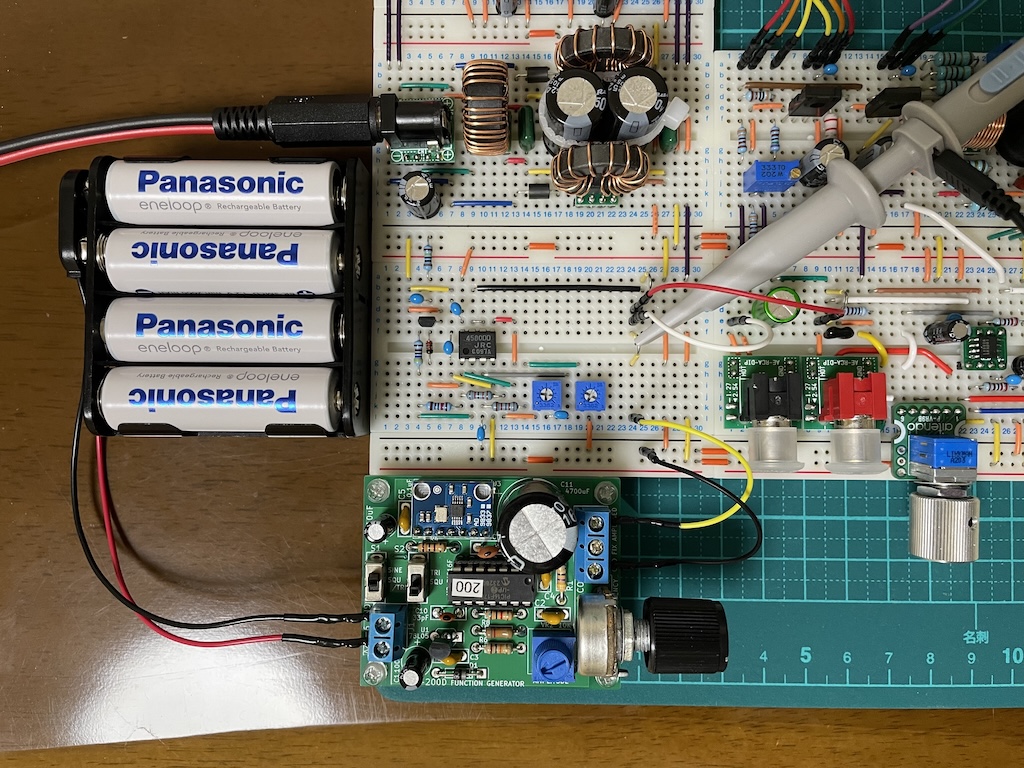

教科書の第9章の後半に、正負両電源でプッシュプルのエミッタフォロワを追加した回路が載っていたので作ってみました。なお、前回作った「波形発生器キット MK-200D」を使っているのは、最近寒くて暖房器具の使用が多いせいか、100mVPPの正弦波にノイズが乗ってうまくトリガーが掛からないためです。ちなみに、1つ上の回路でもオシロスコープの画面を撮る時には、この波形発生器を使っています。

( )書きに実測値を入れてありますが、場所によっては0.5Vほどズレている場所があります。出力にカップリングコンデンサを入れてあるので、気にしない事にします。

回路図のA点とB点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はB点)

ちゃんとそれなりに動作しているようです。これでこの章は終わりにして、次回は教科書の先の章に進みたいと思います。

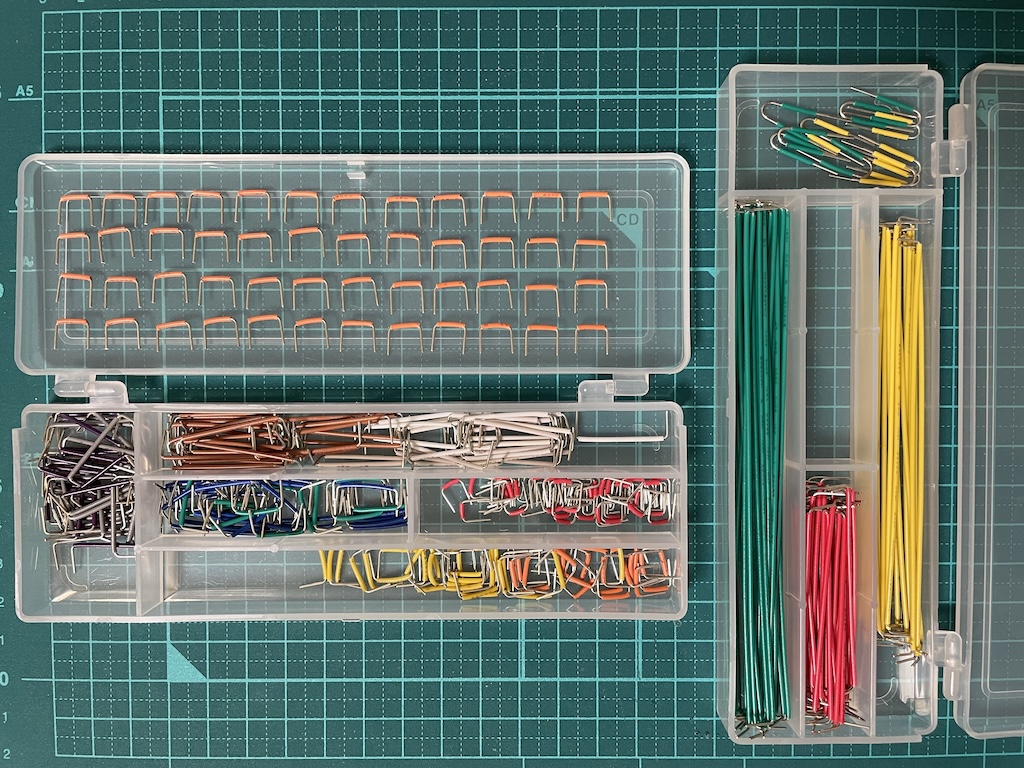

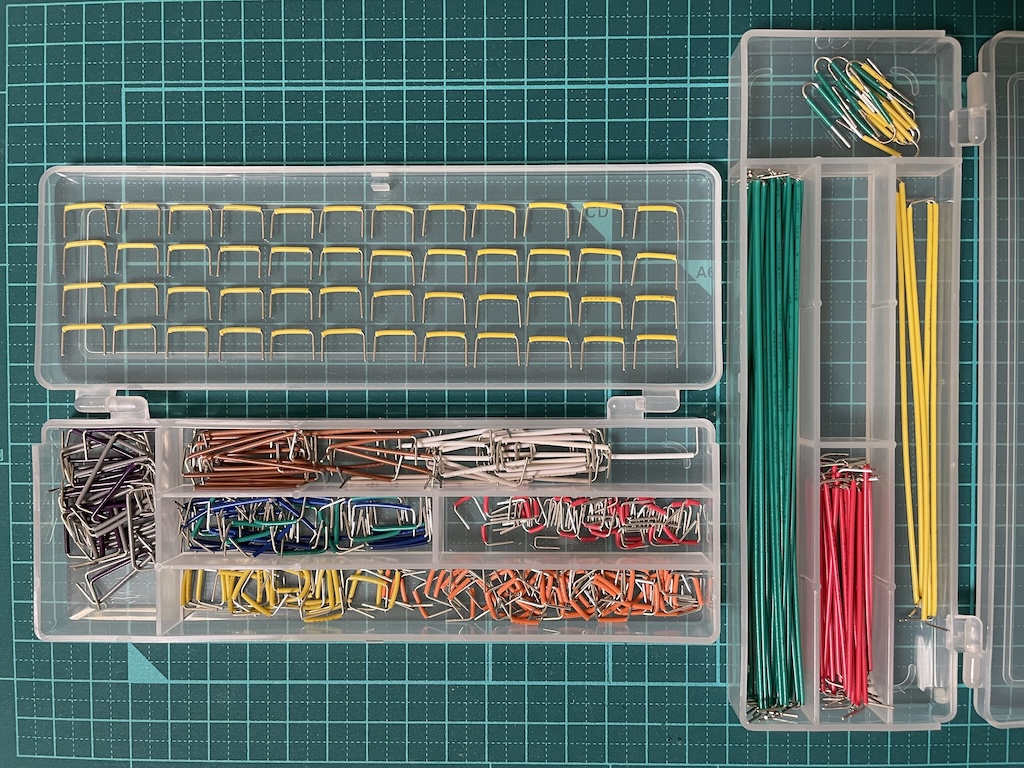

本編の息抜きの続きということで、ジャンパー線が少なくなった時の作業はこんな感じです。

オレンジ色の長いジャンパー線

加工後

ブレッドボードを使い始めた頃はオレンジ色が足りなくなるので、追加で購入したり、代用できる箇所は違う色で代用したりしていましたが、その後は長いやつから大量に作って、今は気にする事なく使っています。

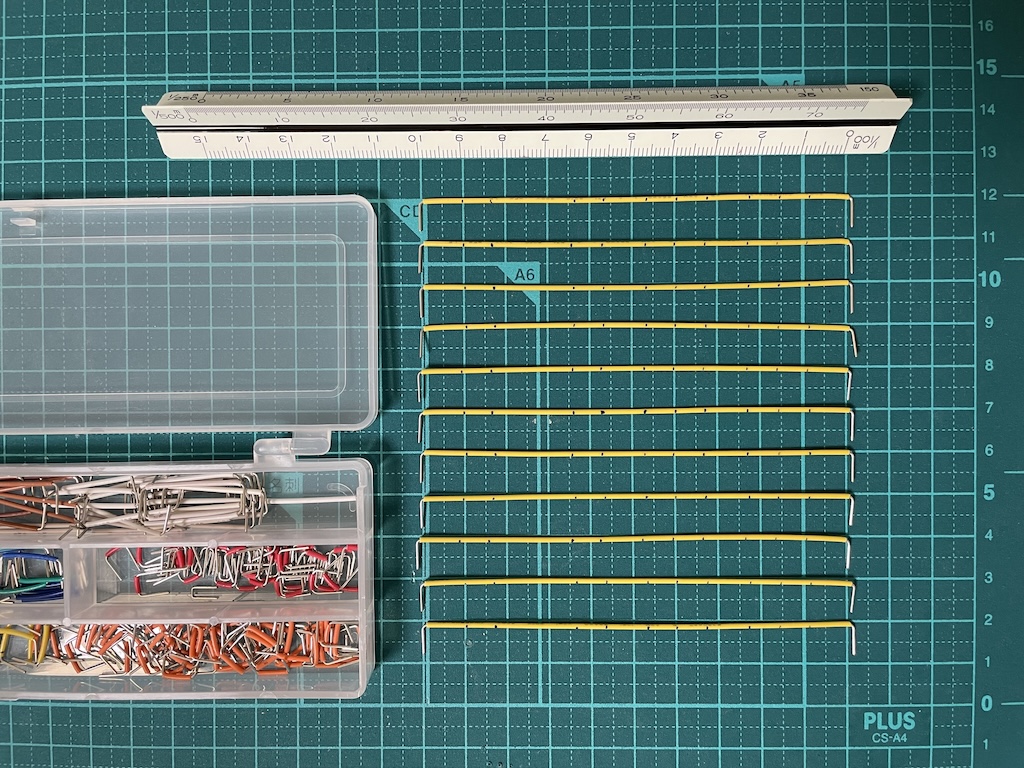

黄色の長いジャンパー線

加工後

...めっちゃ地味。まぁ、難しい事を考えなくていい分、息抜きにはなるかもしれません。

2025年12月22日

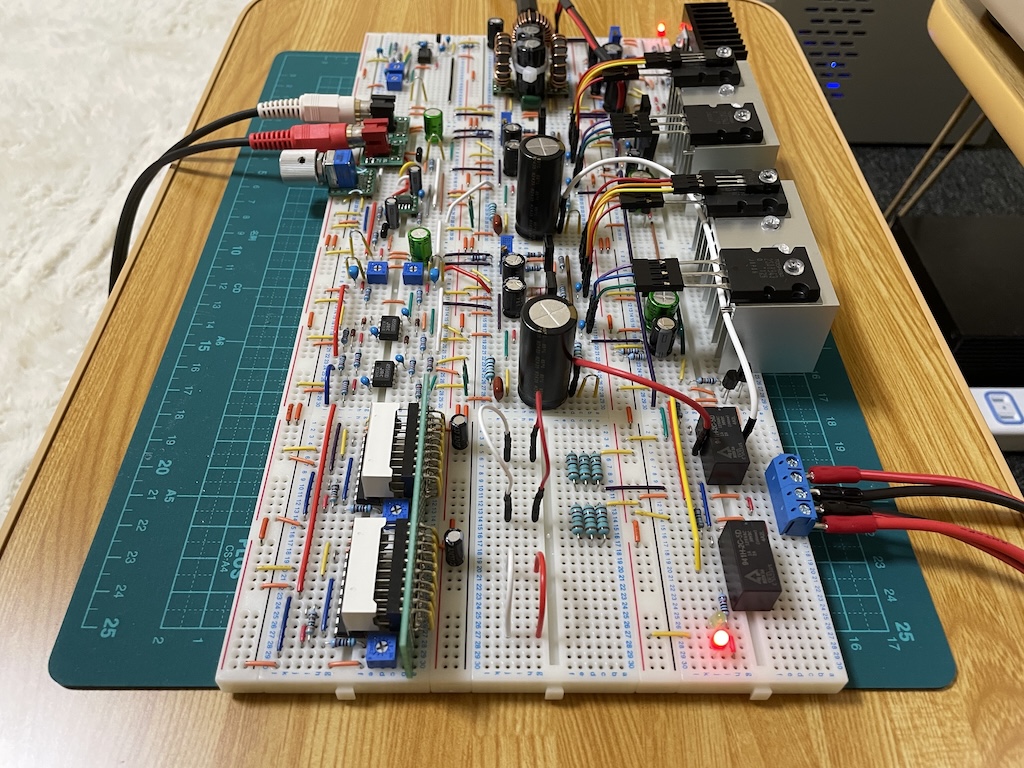

オーディオアンプ回路をブレッドボードで作ってみました(その8)

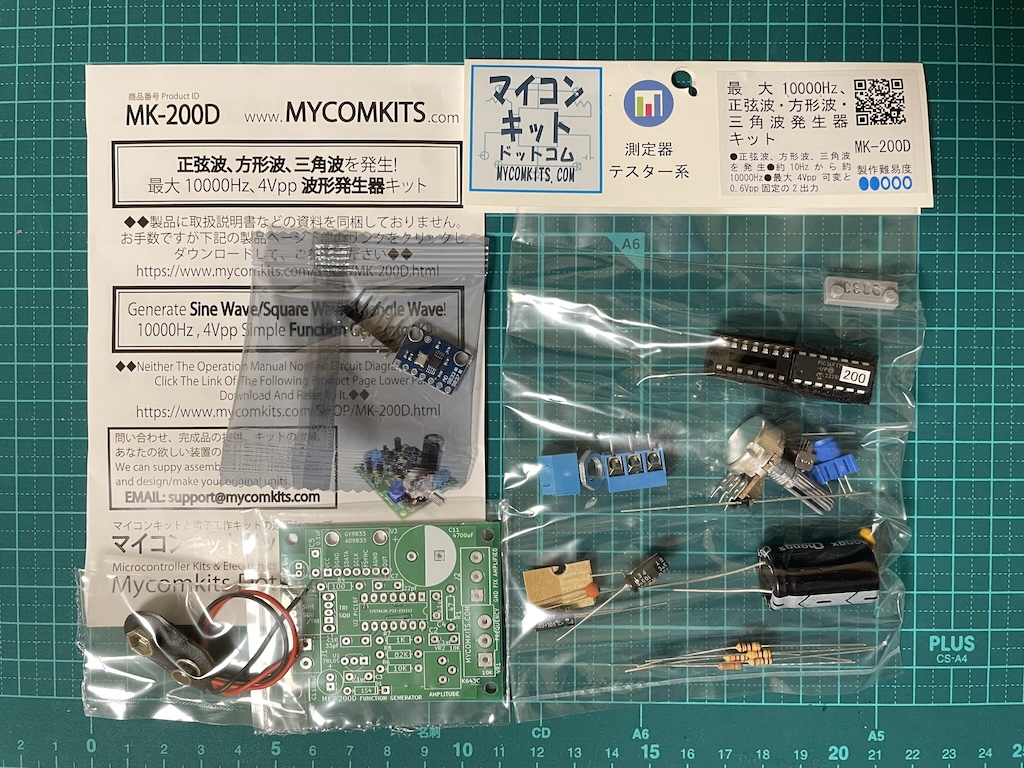

Category : Electronics / Posted at 2025年12月22日 18:18前回、期待していなかった割にかなり音が良かったので解体するのは勿体ないなーと思い、何か機能追加ができないかとネットを探していたところ、自作アンプのテスト信号に使えそうな波形発生器のキットを見つけたので購入してみました。

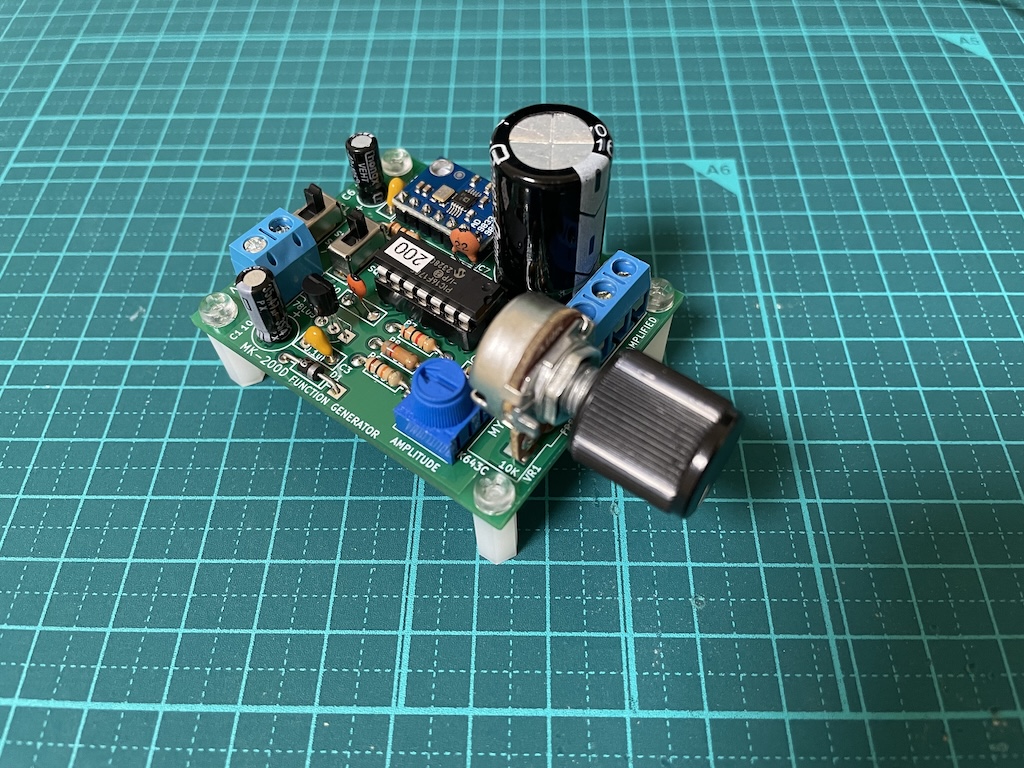

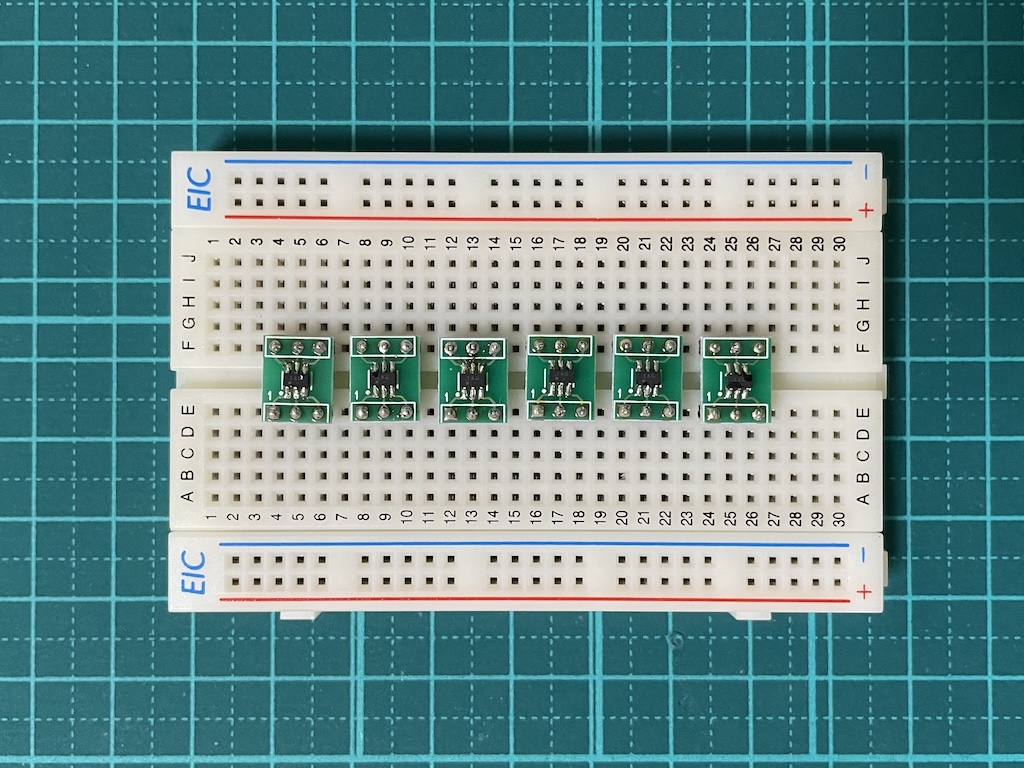

波形発生器キット MK-200D

これはマイコンキット ドットコムから販売されている正弦波、方形波及び三角波をアナログ・デバイセズのAD9833を使って発生させるキットで、AD9833とその周辺回路はモジュール化されており、はんだ付け済みになっています。

4つの足とツマミはキットの付属対象外です

早速使ってみました

9V〜12Vの電源を接続すると動作します。GNDを共通に、可変出力を2VPPに調整して、アンプの出力を見てみました。

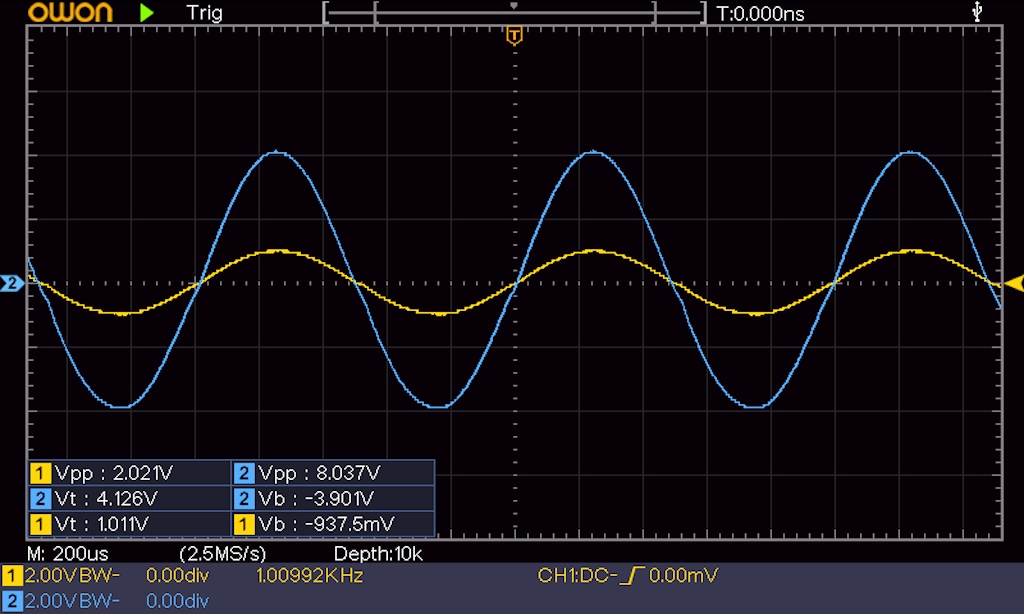

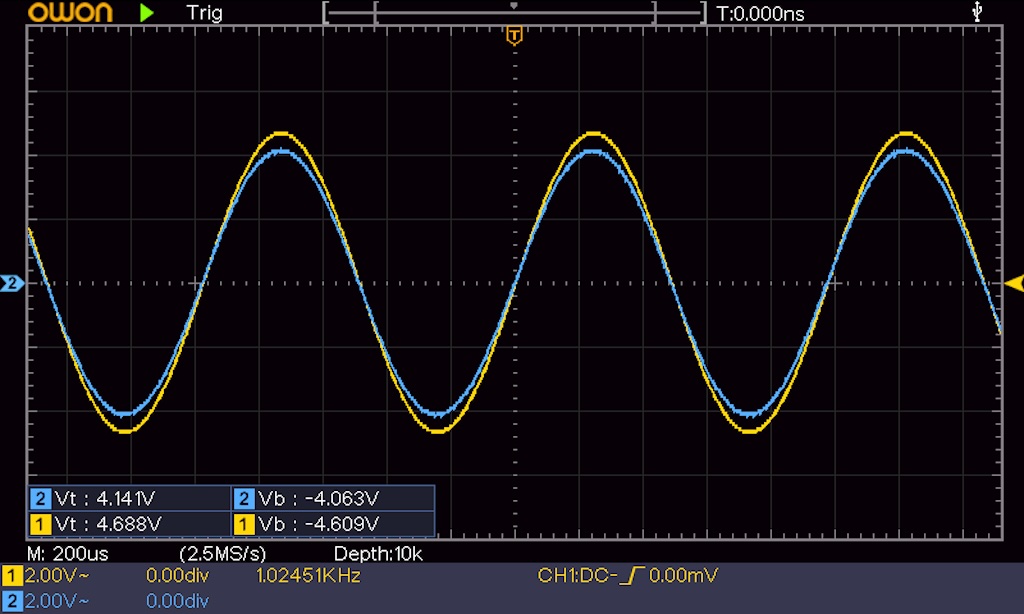

正弦波の出力(CH1(黄色))とスピーカー出力(CH2(水色))

三角波の出力(CH1(黄色))とスピーカー出力(CH2(水色))

方形波の出力(CH1(黄色))とスピーカー出力(CH2(水色))

正弦波と三角波はいいとして、方形波の場合は斜めに下がっています。原因はよく分かっていませんが、改良の余地が色々とあるのかもしれません。

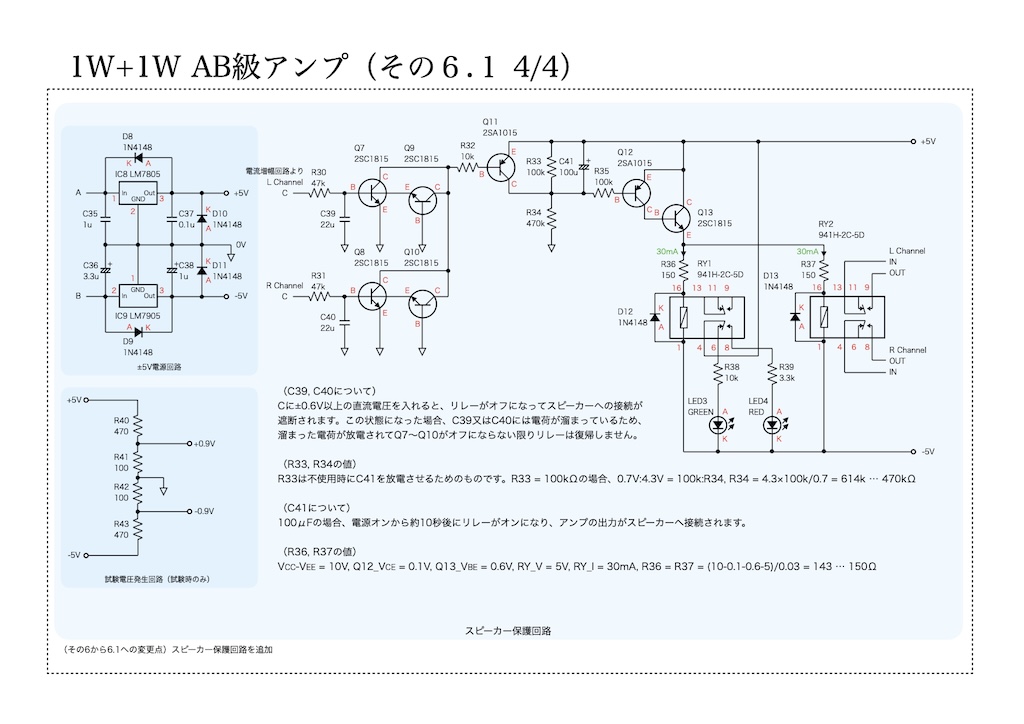

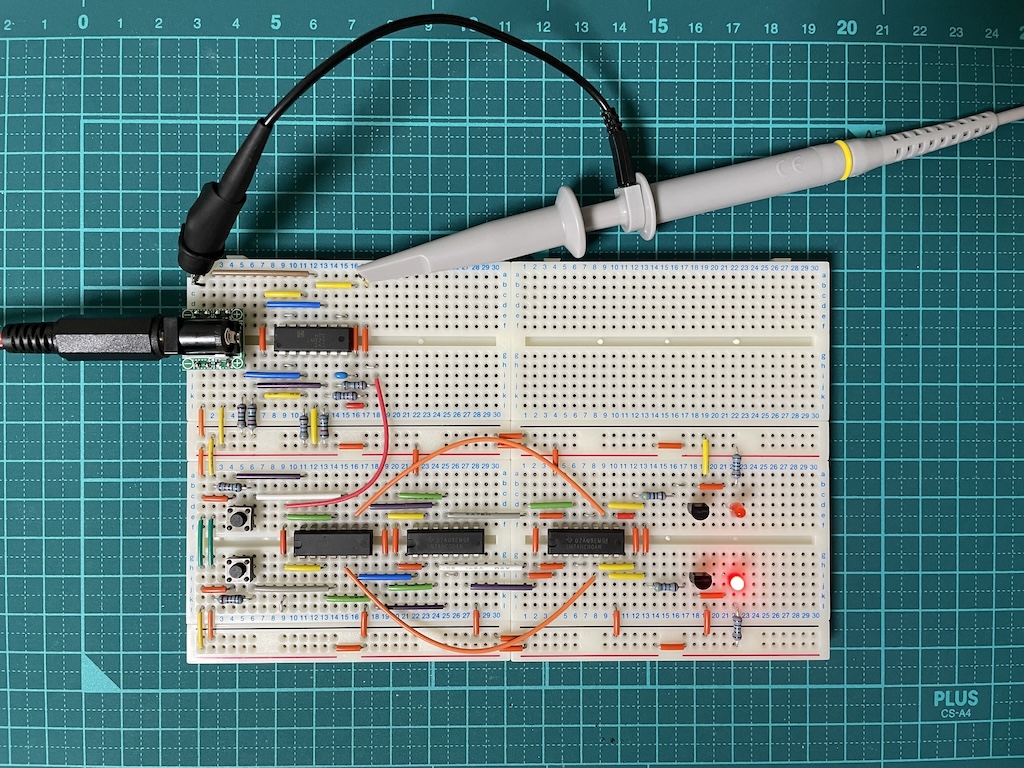

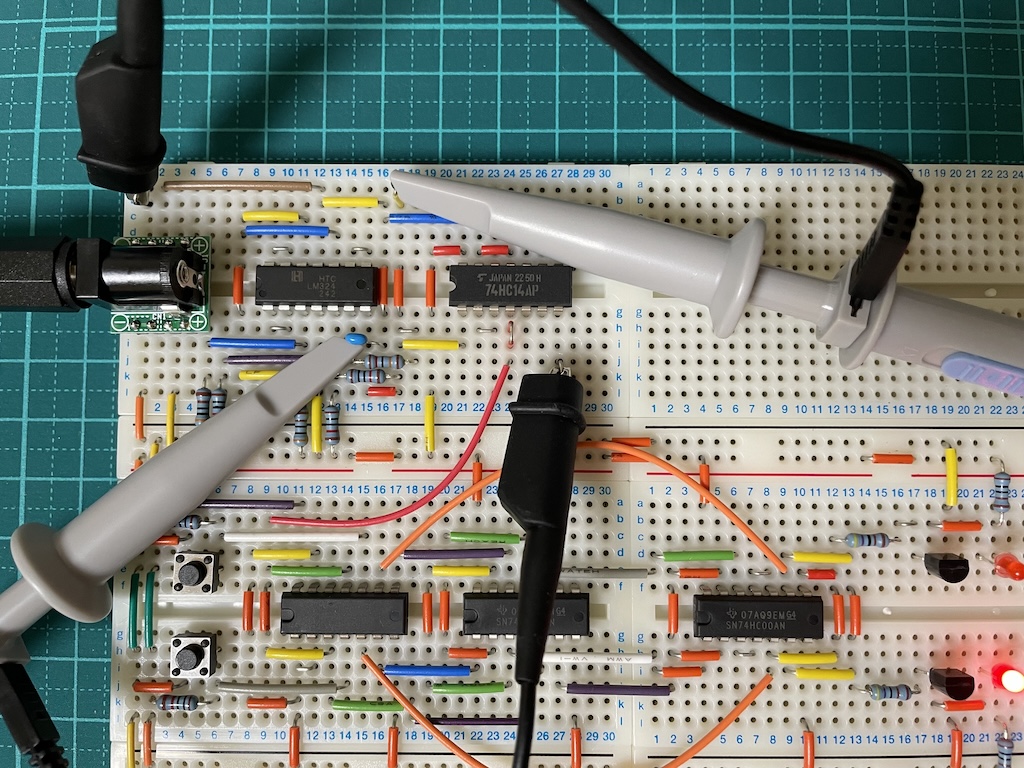

何やら回路を作って実験中...

実は、今回はこっちがメインだったりするのですが、見よう見まねでスピーカー保護回路を作ってみました。電源オンの約10秒後に出力リレーがオンになる遅延機能と、出力に±0.6V以上の直流電圧がかかった時に出力リレーをオフにするスピーカー保護機能があります。

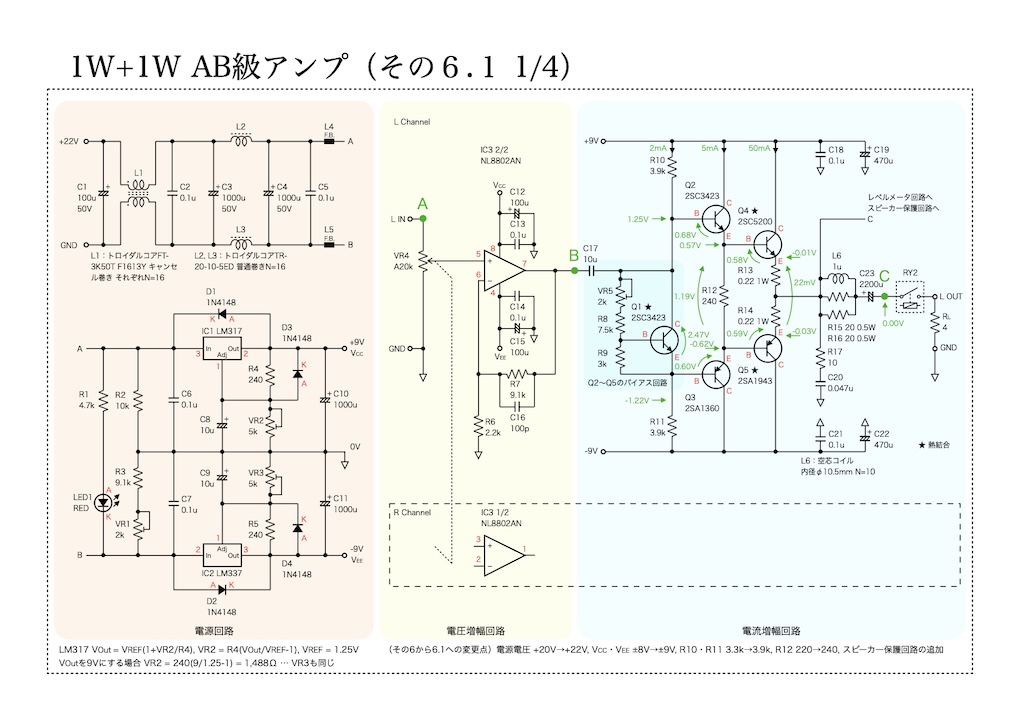

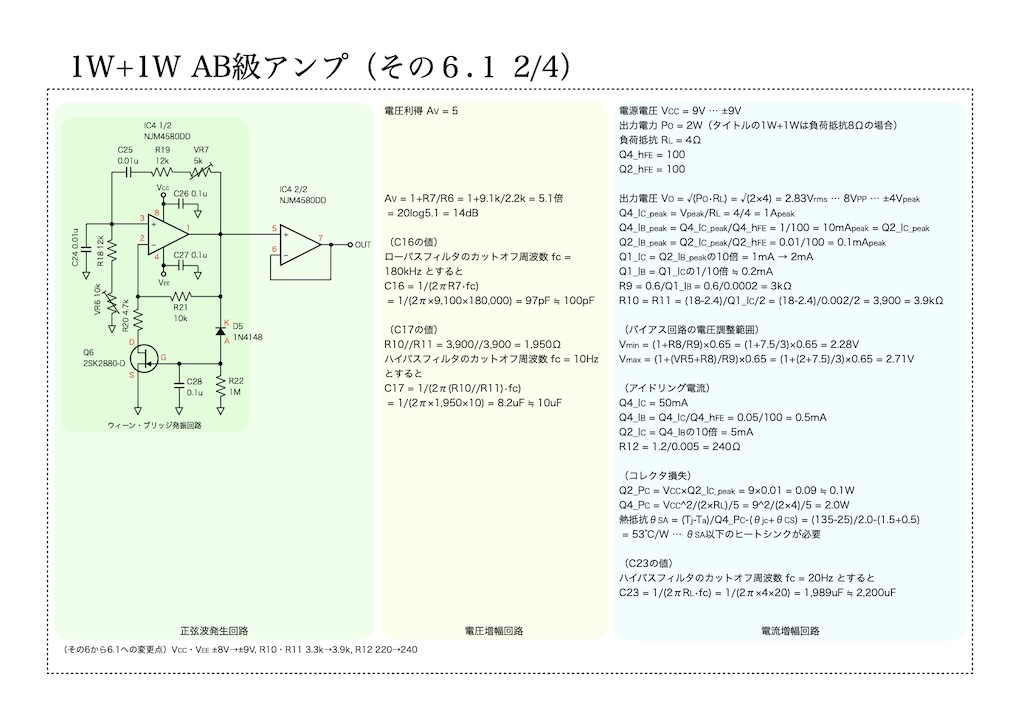

AB級アンプ(その6.1)

前回からの変更点は回路図の下に記載してありますが、電源電圧を1V増やして±9Vにしたことと、スピーカー保護回路を追加した以外は大きな変更はありません。

で、試しにうちのスピーカーに繋げて聞いてみたところ、特に問題なく普通に音が出ました。基本的な部分は出来たっぽいので、今後は音質向上に向けて改良したいと思っています。

横から写真を撮ってみました

2025年11月17日

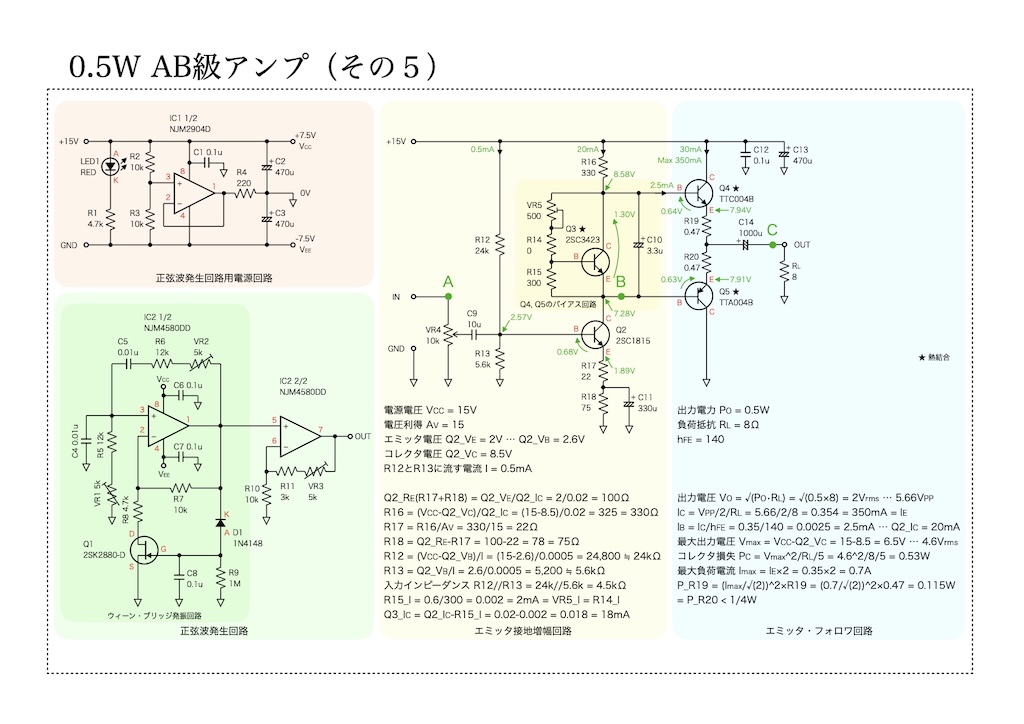

オーディオアンプ回路をブレッドボードで作ってみました(その7)

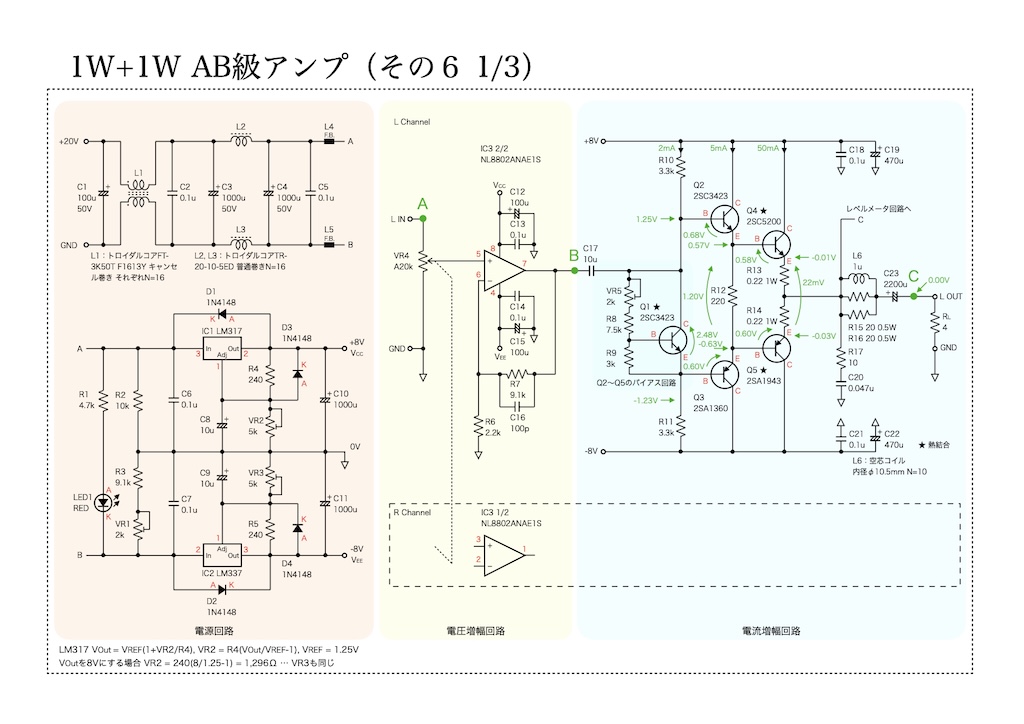

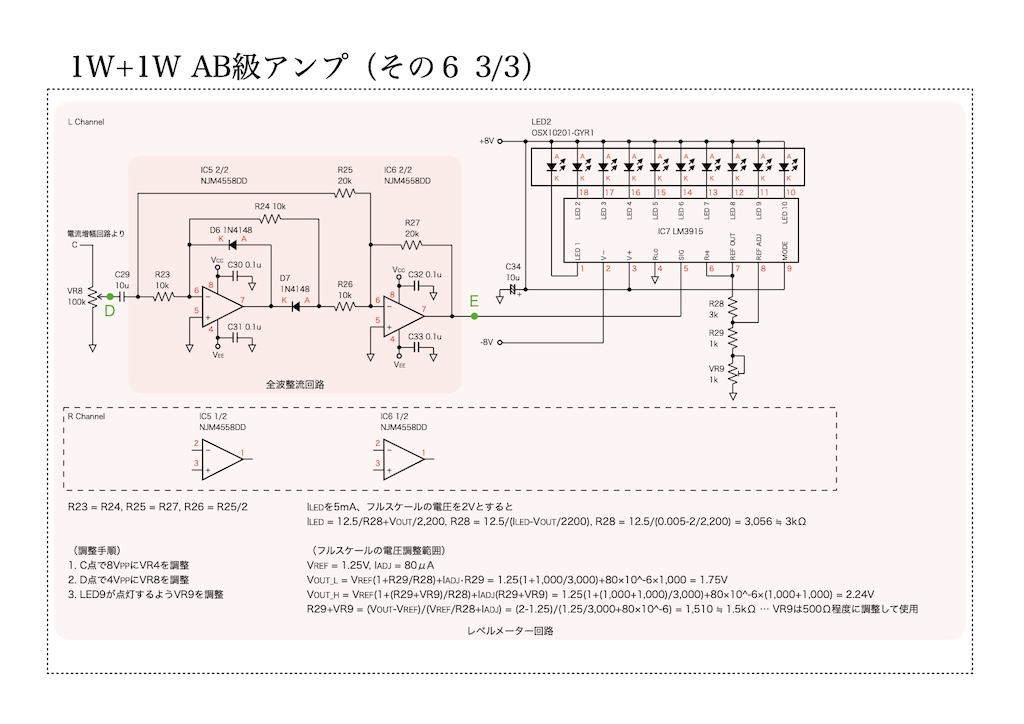

Category : Electronics / Posted at 2025年11月17日 06:42今回は、「CQ出版社 定本 トランジスタ回路の設計」の第5章に出てくるパワーアンプの低出力版を作ってみようと思っていたのですが、トランジスタを4つ付けられるピッチの合ったヒートシンクが売ってないので、以前作ったアンプと似た、バイアス調整が可能なAB級アンプを作ってみました。

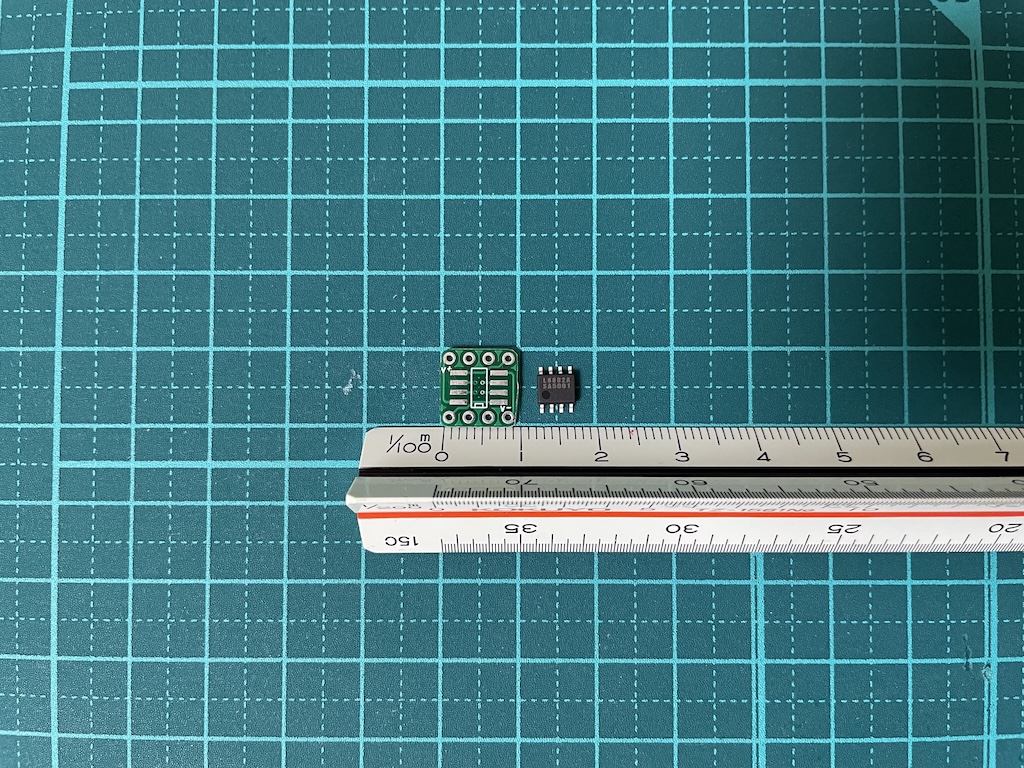

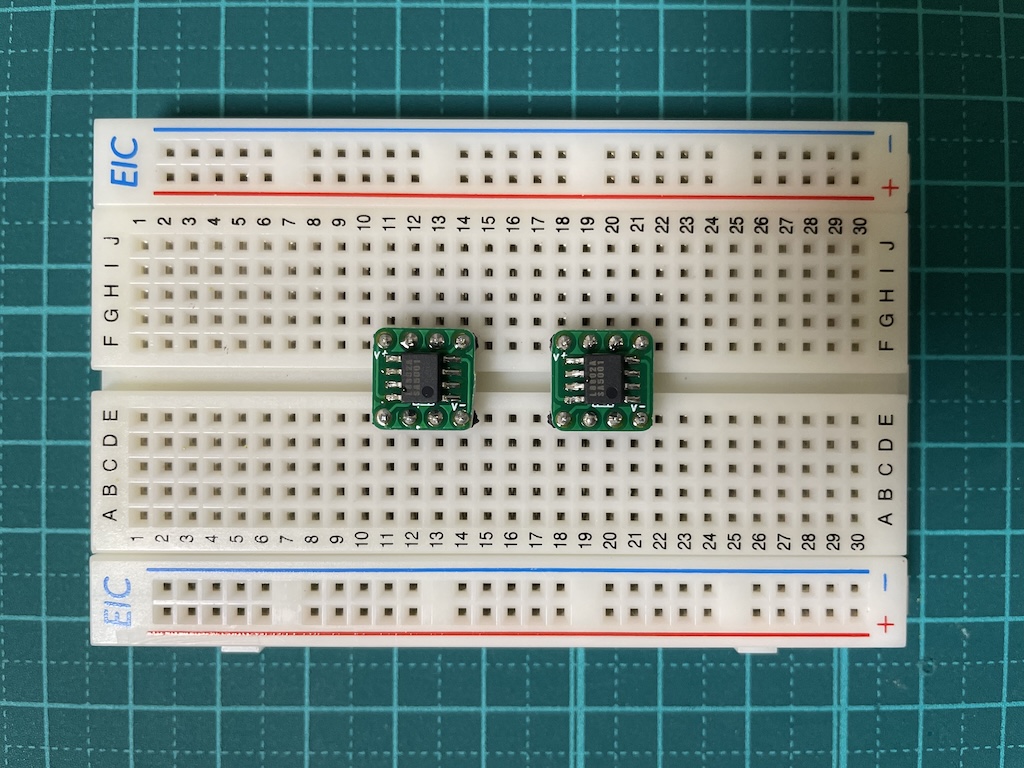

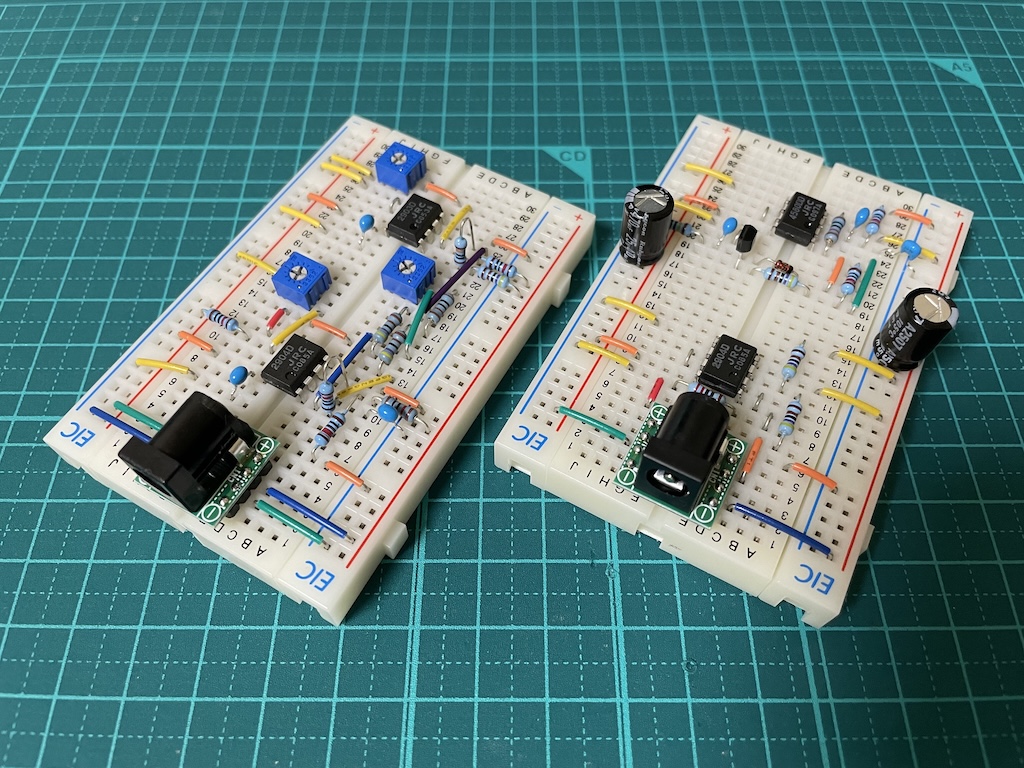

オペアンプはNL8802ANAE1S

2個作ってみました

このオペアンプは、動作電圧が±3V〜±22Vととても広い、オーディオ向けの製品です。出力段のトランジスタは、これまでTTC004BとTTA004Bを使ってきましたが、さすがに飽きてきたので、大きいやつを購入してみました。

出力段の2SC5200と2SA1943

...でかいw。TO-220用のヒートシンクからはみ出している上に、ブレッドボードに挿さる気がしない...ということで、上の写真のような使い方をしています。

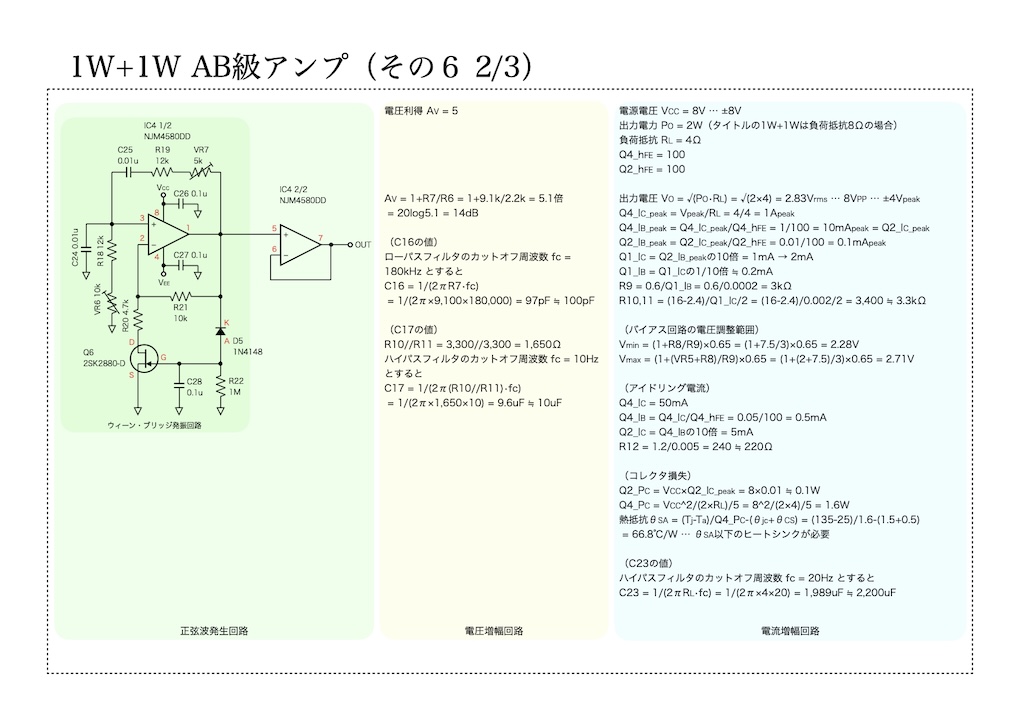

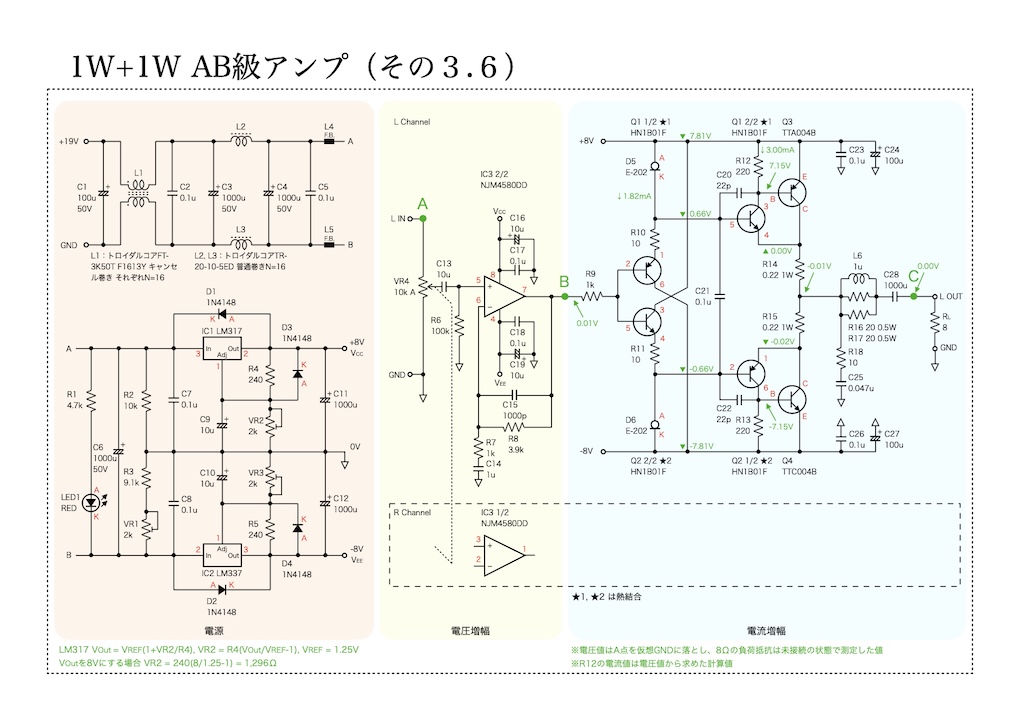

(回路図の1枚目)

教科書に載っている回路図になるべく似せようとしたのですが、オペアンプの負帰還を出力段の後からかけると発振しちゃって...。負帰還は教科書の後半で出てくるので、とりあえずオペアンプ直下のB点から負帰還をかけています。

また、教科書では最終段のコレクタ電流を10mAに設定していますが、50mAに変更しています。

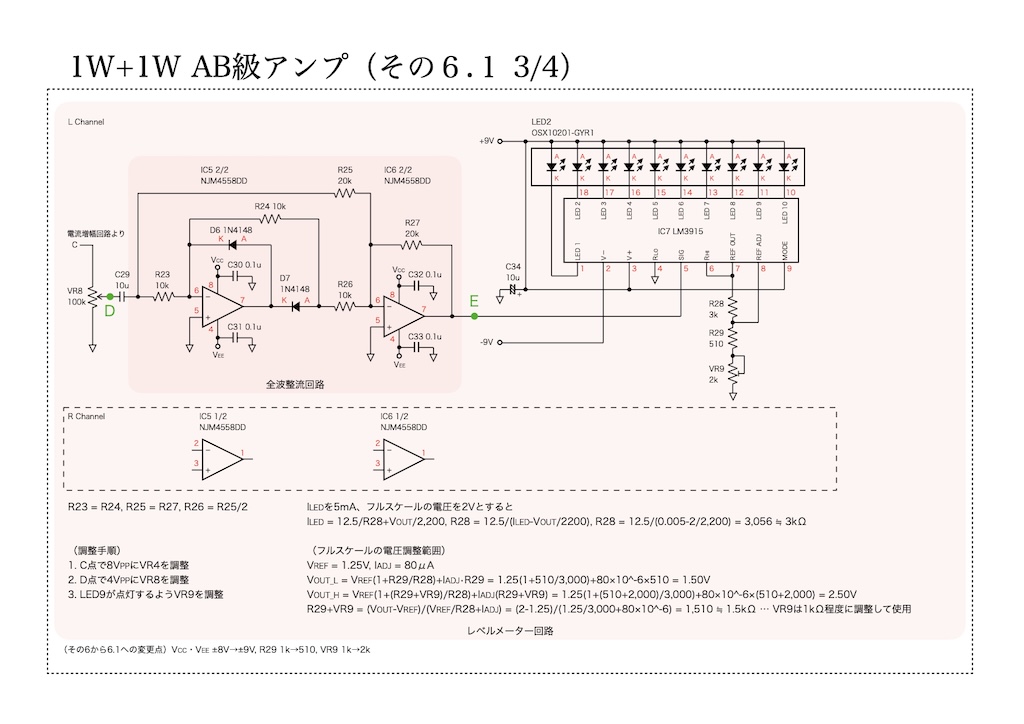

(回路図の2枚目)

計算が長いので、2枚目に記載しています。なお、タイトルは1W+1Wとなっていますが、うちの4Ωのスピーカーで鳴らすことを前提に、2W+2Wで計算しています。

(回路図の3枚目)

完全にオマケ回路ですが、レベルメーターはホームオーディオ用のパワーアンプに付いている事が多いので付けてみました。

回路図のA点とB点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はB点)

回路図のA点とC点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はC点)

ちゃんと動作しているので、最終段とその1つ前のトランジスタのコレクタ電流を計ってみました。

電源とコレクタ間の抵抗器

計測は、1Ωの抵抗器を電源とコレクタの間に入れて、その両端にプローブを当てています。うちのオシロスコープには電圧値から電流値への換算機能があるので、今回はそれを使ってみました。

最終段(Q4)とその1つ前(Q2)のコレクタ電流(CH1(黄色)は最終段、CH2(水色)はその1つ前)

黄色は最終段(Q4)で縦軸の1マスが1A、水色はその1つ前(Q2)で縦軸の1マスが100mAになっています。これを見ると、コレクタ電流は最終段のピーク時で1.05Aぐらいになっており、これをA級アンプにしようとすると、無信号時に1.05A、ピーク時に2.1Aのコレクタ電流を流さないとダメっぽいですね...まぁ、今の私のレベルではとても無理なので、後々にとっておく事にします。

AB級アンプ(その6)

右下の2枚のブレッドボードがレベルメーター回路です。レベルメーター回路よりもスピーカープロテクション回路の方が先でしょ、という声が聞こえてきそうですが、あっちはあっちで難しいのでまた今度にします。

回路図のD点とE点(CH1(黄色)はD点、CH2(水色)はE点)

きれいに全波整流されているようで期待できます。この後、CDプレーヤーのアナログ信号を入れて試験用のスピーカーを鳴らした後、うちのスピーカーに繋げてみました。

CDを鳴らしているところ

レベルメーター部のアップ

...図太い。低音がかなりしっかり出ていて、押しがとても強いような音に感じます。以前にTTC004BとTTA004Bを最終段に使った音を聴きましたが、こんなに図太くなく、普通に音が出たって感じだったと思います。回路の部品は色々と変更してしまっているので一概には言えませんが、出力段の2SC5200と2SA1943の影響が大きいのかもしれません。

さて、話変わってレベルメーターの話題ですが、使っているLEDは緑色5つ、オレンジ色3つ、赤色2つがLED1からLED10まで一体となったもので、定格出力の8VPPでLED9の赤色が点灯するように調整しています。このため、ボリュームを上げると音が大きすぎるのでLED9の赤色の点灯を見たことはありません。ちょっと残念な感じですが、これはこういうものと諦めています。

2025年10月 4日

オーディオアンプ回路をブレッドボードで作ってみました(その6)

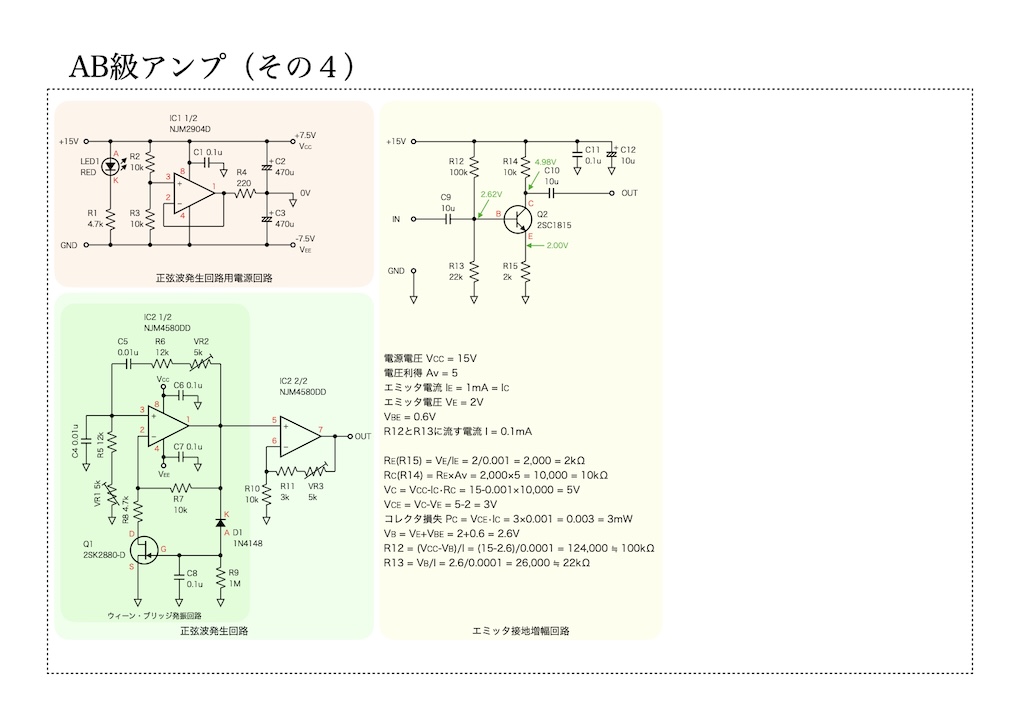

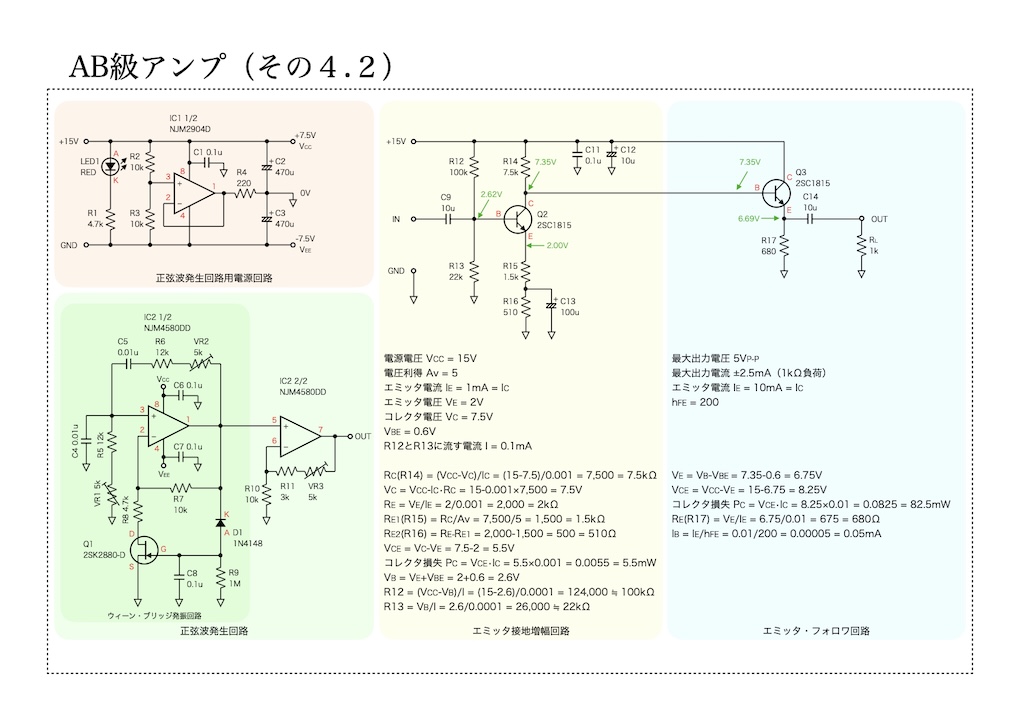

Category : Electronics / Posted at 2025年10月 4日 16:22今回は、前回紹介した技術本の「CQ出版社 定本 トランジスタ回路の設計」の第4章に出てくるバイアスの調整が可能なAB級アンプを作ってみました。

AB級アンプ(その5)

左側は正弦波発生回路で、右側がアンプの部分です。このアンプを作るに当たって、トランジスタを熱結合するために3つ付けられるヒートシンクを探したのですが、ネットでは売ってなかったので、バイアス回路のトランジスタは終段のトランジスタの上にM3ネジでくっつけています。

この回路、最初のエミッタ接地増幅回路で逆相になってそのままなので、アンプとしてはどうかと思いますが、今回はバイアスの調整がメインなので、そこは考えない事にします。

回路図のA点とB点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はB点)

回路図のA点とC点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はC点)

回路図のB点とC点(CH1(黄色)はB点、CH2(水色)はC点)

入力は教科書どおり1VPPにしていたのですが、なぜか出力を上げると振幅が小さくなってしまいました。出力の振幅に合わせて電源電圧も変動していると思うので、そのせいかもしれません。まぁ、とりあえず出力が0.5Wになる5.66VPPが出せたので、バイアスの調整をしてみたいと思います。

バイアスを調整するに当たって、最終段のコレクタ電流はQ4とQ5のコレクタに1Ωの抵抗を入れて、その両端の電圧をオシロスコープで計測するのと、Q3のVCEはデジタルマルチメータで計測してみました。

Q4のICを計測中...

最初、オシロスコープは2チャンネルあるので、CH1はQ4のコレクタ電流を、CH2はQ5のコレクタ電流を計測してみたところ、とんでもない値(1.2Aぐらい)になってしまいました。よく考えたら、オシロスコープの各チャンネルのグランドは内部で接続されているので、グランド電位の違うものを同時には計測できない事に気付いたため、Q4のコレクタ電流のみ計測しています。

また、出力はトランジスタの発熱が大きそうなので、定格の1/2の0.25Wでやってみました。

出力は0.25Wの4VPP

Q3のVCEが1.3Vの時のQ4のIC

Q3のVCEが1.5Vの時のQ4のIC

Q3のVCEが1.7Vの時のQ4のIC

コレクタ電流は1Ωの両端の電圧を計測しているので、画面の電圧値はそのまま電流値に置き換えられます。Q3のVCEが1.3Vの時は半分ぐらいが0Aで、AB級動作になっている事が分かります。VCEが1.5Vの時は最低が100mAぐらいでA級動作になっており、VCEが1.7Vの時は最低が250mAぐらいでA級動作になっていますが、コレクタ電流を流しすぎな感じです。ちなみに、ヒートシンクは触ることができますが、かなり熱くなっています。

今回、バイアスを調整してA級動作を試してみましたが、所有のヒートシンクが小さいため当面はAB級アンプで作った上で、気持ち少しだけコレクタ電流を流すような設定にしたいと思います。

2025年9月27日

オーディオアンプ回路をブレッドボードで作ってみました(その5)

Category : Electronics / Posted at 2025年9月27日 08:19

何やら回路を測定中...

前回、自作したアンプの出力をうちのスピーカーに繋げて、意外にも普通に音が出たーで終わったのですが、前回まではネット等の情報を元に見よう見まねで回路図を作っていたため、次の本を購入して一から勉強してみる事にしました。

CQ出版社 定本 トランジスタ回路の設計

この本と似たような本をかなり以前に購入しているのですが、この手の回路の学習に最低限必要な信号発生器とオシロスコープは当時非常に高価で、持っていたのはアナログテスターだけだったので、数ページ読んだだけで終わってしまった記憶があります。

今は、正弦波発生回路(自作)、100MHz 2chのオシロスコープ、デジタルマルチメータ、30V 5Aの安定化電源があるので、この本の内容に合わせて実習しているところです。

これは教科書の第2章に出てくるエミッタ接地増幅回路です。左側の赤と緑の部分は正弦波発生回路なのでアンプ自体とは直接関係ありません。アンプのそれぞれの抵抗値は、電流値を定めた後、オームの法則を使って計算して求めていきます。

VBとVC(CH1(黄色)はVB、CH2(水色)はVC)

VBとVE(CH1(黄色)はVB、CH2(水色)はVE)

この回路は+15Vの単電源なのでオシロスコープの画面では、0Vは2マス下げた位置で1マスは2Vです。VEはVBの0.6V下がりになって教科書どおりですが、出力のVCの下側がクリップしているので、VCを上げてみました。

6Vでもクリップは解消するのですが、+15Vの単電源でだいぶ余裕があるのでVCを中点付近の7.5Vに上げてみました。

VBとVC(CH1(黄色)はVB、CH2(水色)はVC)

VBとVE(CH1(黄色)はVB、CH2(水色)はVE)

VCがだいぶ上に上がって下側のクリップは解消されていますが、VCEが3Vから5.5Vに大きくなったことから、コレクタ損失PCも3mWから5.5mWに大きくなりました。この損失は熱になるだけなので、必要以上にVCを上げることは無駄だと分かりました。

続いて、第3章のエミッタ・フォロワ回路も追加してみました。

教科書だとエミッタ・フォロワ単独回路なのですが、作ったエミッタ接地増幅回路の後ろに繋げたため、入力側のカップリングコンデンサやバイアスを掛ける抵抗を省略した回路になっています。

Q3のVBとVE(CH1(黄色)はVB、CH2(水色)はVE)

教科書を見ながら自ら計算していくことで、計算する順序や抵抗値の計算方法が分かってきました。これはこのまま地道に行くしかないと思いつつ、教科書は「続 ...」の2冊目も購入してあり、FETが出てくるのは遙か先...w。

この後の第4章は、出力段トランジスタのバイアス調整が可能なパワーアンプの実習なので楽しみです。

アンプの話からそれて正弦波発生回路の話ですが、今回使っている正弦波発生回路は以前から使っているものと全く同じ回路で、新たに組み直したものです。

左側が正弦波発生回路(1枚目と同じ写真)

組み直すに当たり、なるべく1kHzに近づけるよう、R5+VR1、R6+VR2を1kHzになる15,900Ωにピッタリ合わせて組んでみました。出来て電源を入れてみると発振しない...。何でーってことで、配線のチェックを行いましたが、間違いは見当たらず。

翌日、全部バラして組み直してみましたが、やっぱり発振しない...。部品を入れ替えても同じ。途方に暮れて、部品が熱くなってないかなと思い、あちこち触ってみると、C5(写真中央下にある積層セラミックコンデンサ)に触ると発振し、その後ゆっくりと収束して発振が止まります。回路に問題はないようですが発振が継続しないため、ピッタリに合わせた半固定抵抗器(写真中央下にある四角くて青いやつ)の抵抗値を変えてみたところ、VR1(写真中央下の右側)の抵抗値を変えると発振し始めて振幅幅も変えられることが分かりました。...この回路、こんなカラクリがあったとはw。これまで1発で発振していたのは抵抗値がアバウトだったのが良かったのかもしれません。

2025年9月13日

オーディオアンプ回路をブレッドボードで作ってみました(その4)

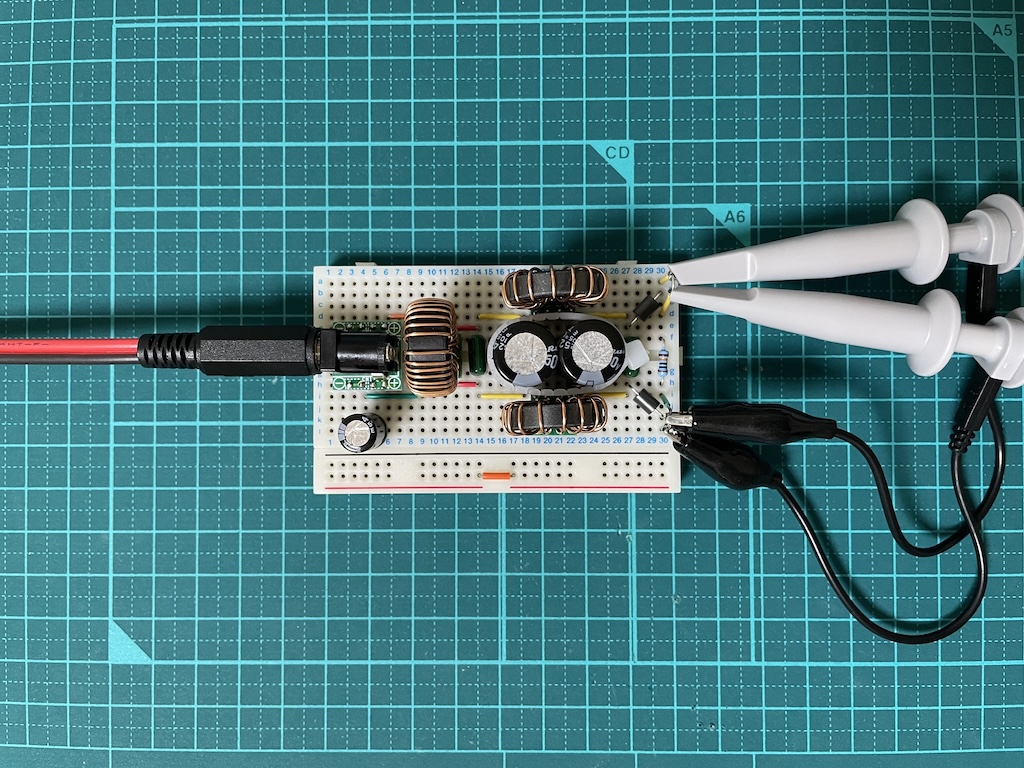

Category : Electronics / Posted at 2025年9月13日 10:30前回、DCラインフィルターを作ったのですがパッとしなかったので、再度作り直してみました。

作り直したDCラインフィルター

コモンモードのコイルは前回の流用ですが、ノーマルモードのコイルは普通巻きで巻き直して、最終段はフェライトビーズを入れてみました。測定条件は前回と同じで、DC12Vで100kΩの負荷抵抗にプローブをあてています。

測定中...

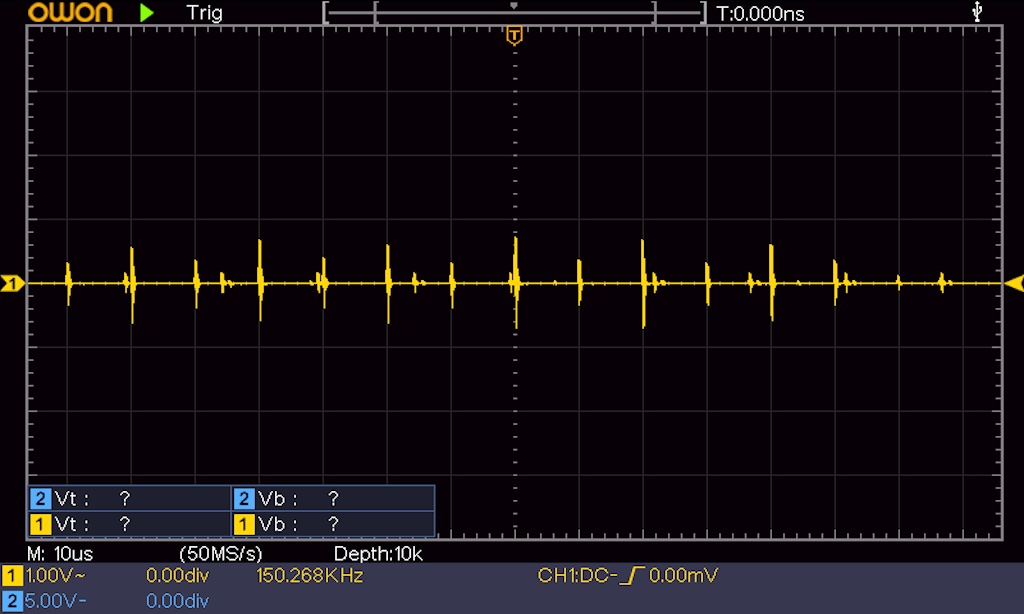

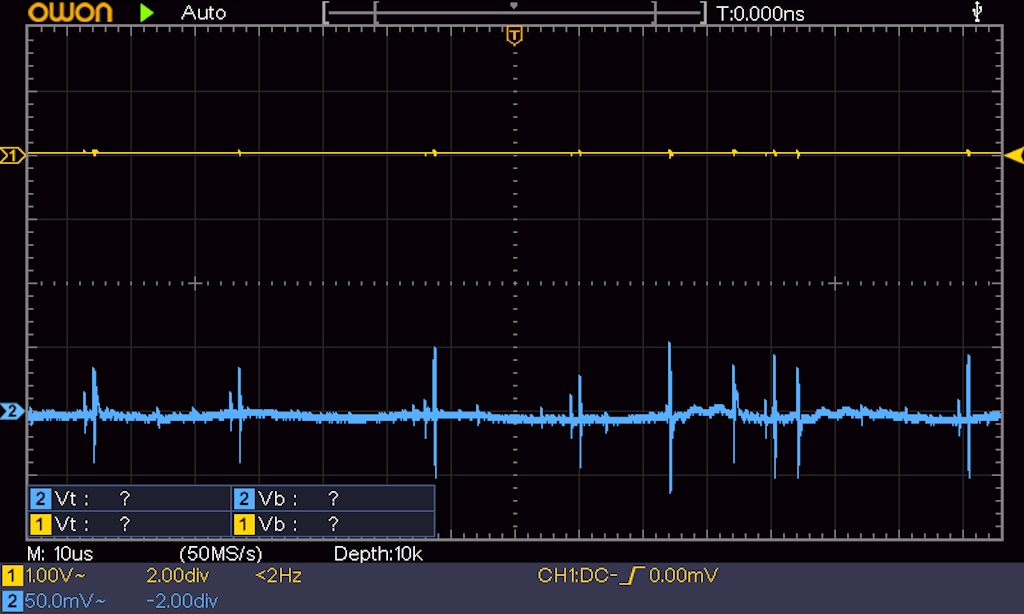

スイッチング電源の出力で無対策

CH1(黄色)とCH2(水色)が表示されていますがどちらも同じで、上のCH1は縦軸の1マスが1V、下のCH2は縦軸の1マスが50mVで、20倍に拡大して表示しています。

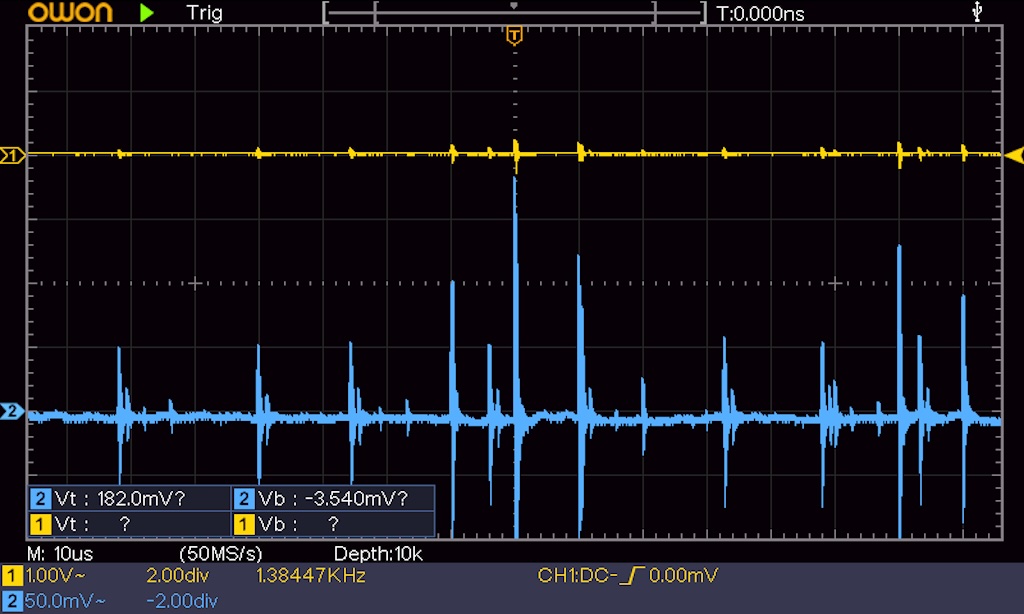

自作DCラインフィルター使用

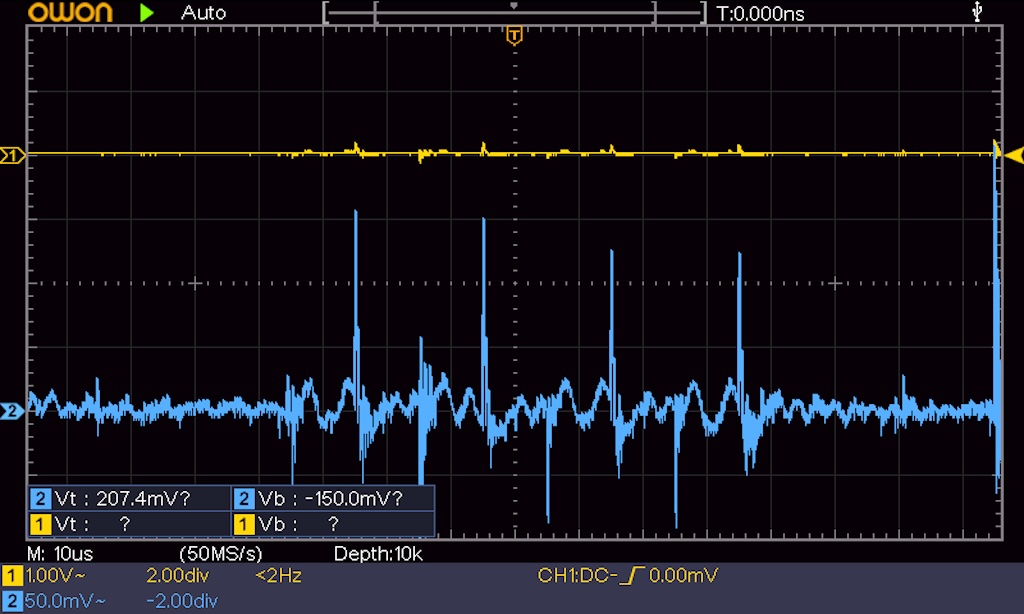

(参考)FX-AUDIO- Petit Susie使用

まぁ、これなら及第点とれるかも。ちなみに、上のノイズ測定の3つの画面は同日の同時間帯に測定したものです。私の測定環境が大きく影響していると思いますが、何度も測定していると日や時間帯が違うと外来ノイズが大きく変わり、測定結果も大きく変わる事が分かりました。裏返すと測定結果は良くも悪くも見せる事が可能なので、この手の製品を購入する場合は信頼できるメーカーの製品を選ぶのが良いと思います。

またもやバージョンナンバーが飛んでいるのは電源回路の作り直しによるものですが、この電源回路なら良いかもという事で、DCラインフィルターをアンプ本体に組み込みました。

Lチャンネルの電流増幅回路の入力と出力(CH1(黄色)は入力のB点、CH2(水色)は出力のC点)

Rチャンネルの電流増幅回路の入力と出力(CH1(黄色)は入力のB点、CH2(水色)は出力のC点)

左右チャンネルとも出力は8VPPが出ており、1W+1Wは出す事ができます。

電源電圧(CH1(黄色)は+8V、CH2(水色)は-8V)

正負の三端子レギュレータによる電源回路

これまで、電源回路を強化しようと何度も作り直してみましたが、どれも消費電力が大きくて熱くなり過ぎるためボツにしてきました。今回は正負の三端子レギュレータを使った回路で、他の回路より消費電力が小さく発熱もそれなりなので採用しています。1W+1Wの正弦波の出力時は上のグラフのように電源電圧が揺れますが、これはこういう物と思っておく事にします。

ちなみに、この電源回路は1つの電圧を正負の三端子レギュレータが奪い合うので、一方の電圧を上げると他方は下がります。なので、未調整の半固定抵抗ではいつまで経っても正負の電圧が合いません。回路図に抵抗値の計算式を載せてあるので、予め抵抗値を調整してから回路上で微調整をするのが良いと思います。

その後、負荷抵抗を4Ωに変えて出力がクリップしないことをオシロスコープで確認してから、しばらくテスト用のスピーカーで鳴らした後、うちのインピーダンス4Ωのスピーカーに繋げてCDを再生してみました。

うちのメインスピーカーに繋げてCD再生中

近傍から撮影

オーディオとの接続状況

あまり期待はしていなかったのですが、意外にもかなり普通の音です。少し、音と音が混ざっていて、ごちゃごちゃしている感はありますが、スピーカーがしっかりしているからか普通に聴けます。

ボリュームは、50%にするとだいぶ音が大きいので、20%〜30%ぐらいにしています。方チャンネル当たりオペアンプ1つとトランジスタ6つの簡単な回路ですが、まともに音が出て驚きです。

これでようやくこのアンプを解体できるので、次からはバイアスを調整できるアンプ回路を目指していこうと思っています。

2025年8月23日

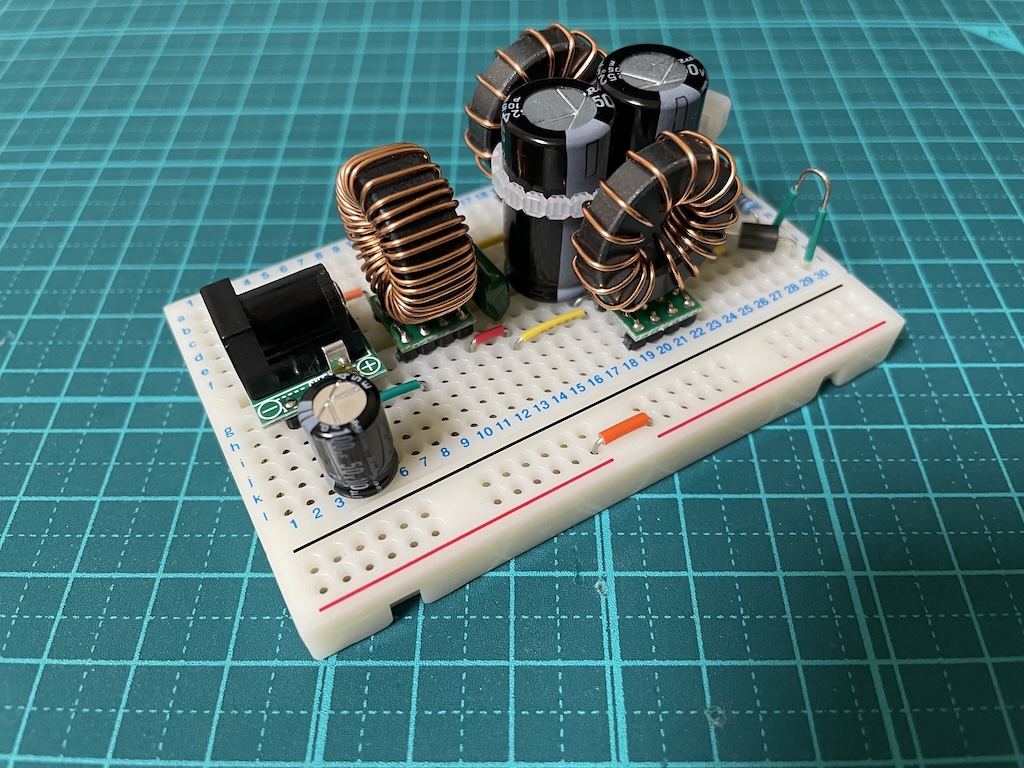

DCラインフィルターを作ってみました

Category : Electronics / Posted at 2025年8月23日 14:13前回の「続きを読む...」からの続きですが、うちの安定化電源はスイッチング電源のため、電源ラインには次のようなノイズが出ています。

スイッチング電源の出力(縦軸の1マスは1V)

そこで、これを何とかできないかと思い、DCラインフィルターを作ってみることにしました。

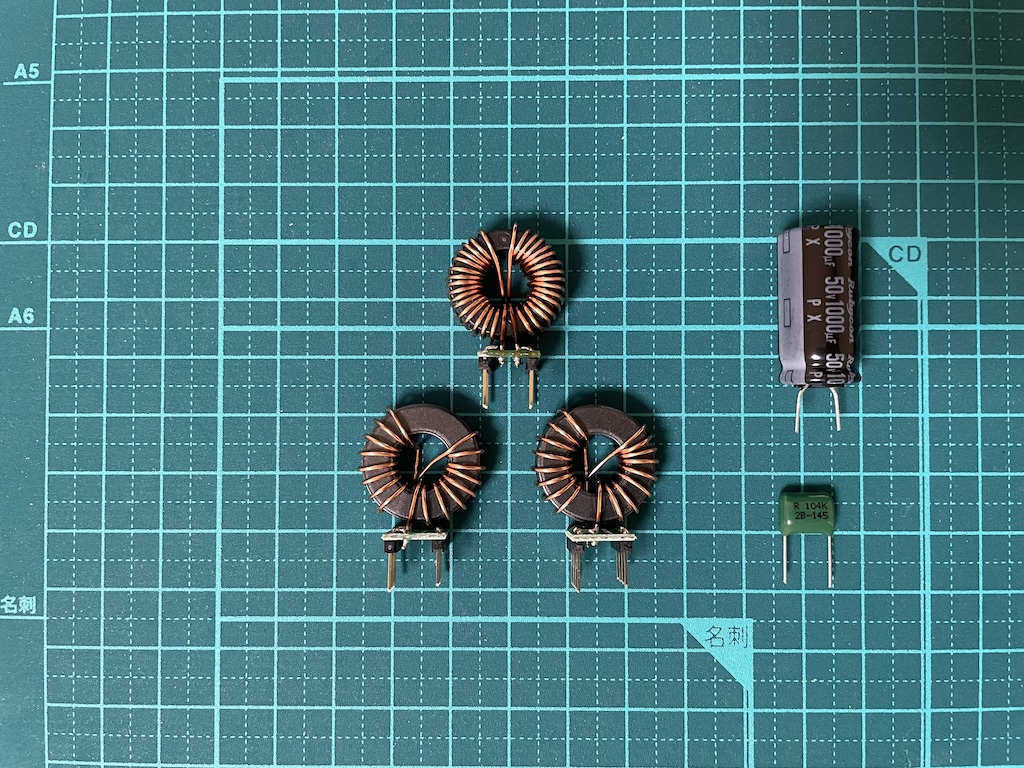

チョークコイルの材料

コモンモードチョークコイル用コアと、それっぽいコアを購入して、自前でコイルを巻いてみることにしました。なお、コイルの巻き方は、月刊FBニュースのHW Lab/第2回 DCラインフィルターの製作を参考にしました。

DCラインフィルターで使用する部品

上がコモンモードノイズ対策用で、下の2つがノーマルモードノイズ対策用のチョークコイルです。出来栄えはあまり良くないのですが、とりあえず組み立ててみたところ効果があったので、部品を1つづつ追加してオシロスコープでノイズの状況を見てみました。なお、条件は前回と同じで、DC12Vで100kΩの負荷抵抗にプローブをあてています。

コモンモードチョークコイルのみ

コモンモードチョークコイルを入力側に入れた状態です。CH1(黄色)とCH2(水色)が表示されていますがどちらも同じで、上のCH1は縦軸の1マスが1V、下のCH2は縦軸の1マスが50mVで、20倍に拡大して表示しています。

上のCH1を見ると、1Vを超える振幅のノイズは無くなっています。

ノーマルモードチョークコイルを追加

あまり変わり映えしませんが、横のラインがギザギザになっているようです。

1μFのフィルムコンデンサを追加

トゲトゲは無くなりましたが、電圧が±15mVぐらいで揺れています。

測定状況

1000μFの電解コンデンサを追加

縦軸の1マスが1VのCH1だけ見ている分には、ノイズが取れたって感じでしょうか。対策しない場合のトゲトゲ状態よりだいぶ良くなっています。

FX-AUDIO- Petit Susieでの測定状況

FX-AUDIO- Petit Susieの場合

FX-AUDIO-(North Flat Japanのサイトが開きます)のPetit Susieは、スイッチング電源のノイズフィルターとして以前から売られているので、今回のお手本として購入したものです。

見よう見まねで適当に作った自作と比べると、ノイズの振幅が低く抑えられているようです。自作の方はブレッドボードで組んでいるので、回路の変更は自由に出来るのですが、知識が乏しい中で変更しても大きな効果は期待できなさそうです。

という事で、とりあえずFX-AUDIO-のPetit Susieを安定化電源の出力に使うことにして、自作のDCラインフィルターは何か思いついたら改良して使ってみる事にしたいと思います。

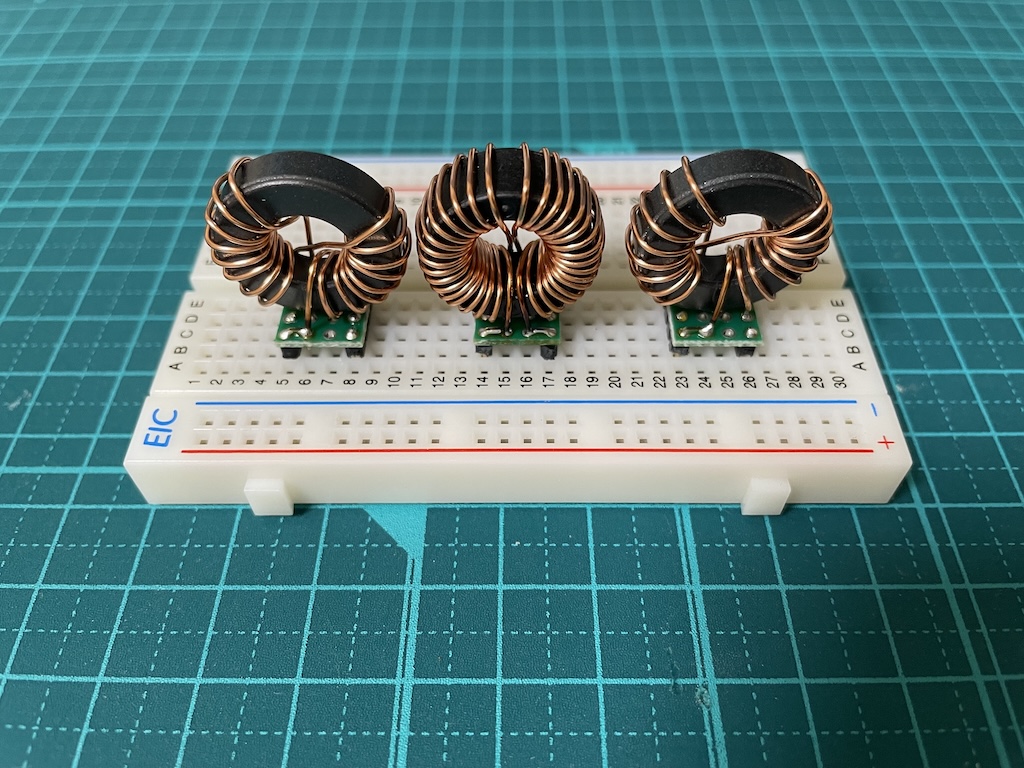

手巻きしたチョークコイル

作るのに一番苦労したにも拘らず、ほとんど日の目を見なかった手巻きのチョークコイル...なので、ちょっとだけ紹介しておきます。なお、上の写真を撮るに当たって、真ん中のコモンモードノイズ対策用のチョークコイルは少し巻線を整形しました。左右のノーマルモードノイズ対策用のチョークコイルは整形のしようがないので、実際に使うとなると巻くところから作り直すつもりです。

(コモンモードノイズ対策用のチョークコイル)

トロイダルコア:日立金属(現在はプロテリアル)のFT-3K50Tの外径17.8mm

巻線:ポリウレタン銅線のφ0.65mm

巻数:右の巻線16回、左の巻線16回のキャンセル巻き

(ノーマルモードノイズ対策用のチョークコイル)

トロイダルコア:森宮電機のTR-20-10-5ED(現在はラインナップから無くなったようです)

巻線:ポリウレタン銅線のφ0.65mm

巻数:右8回巻いて左8回巻きの対角巻き(W1JR巻き)

2025年8月11日

オーディオアンプ回路をブレッドボードで作ってみました(その3)

Category : Electronics / Posted at 2025年8月11日 18:23前回、1Wの出力を目指してAB級アンプを作ったのですが、出力を8VPP出そうとするとクリップしてしまうので、電源電圧を含め色々と見直してみました。

で、いずれ音を出してみたいと思っていたので、ちょうど秋月電子通商で販売されている安価な8Ωのスピーカーユニットを2個購入しました。

8Ωのスピーカーユニット

返品不可の商品なのでどこか傷んでいるのかと思いましたが、綺麗できっちり作られています。アクティブスピーカーか何かの余り物なのでしょうが、ちょっとお得な感じです。

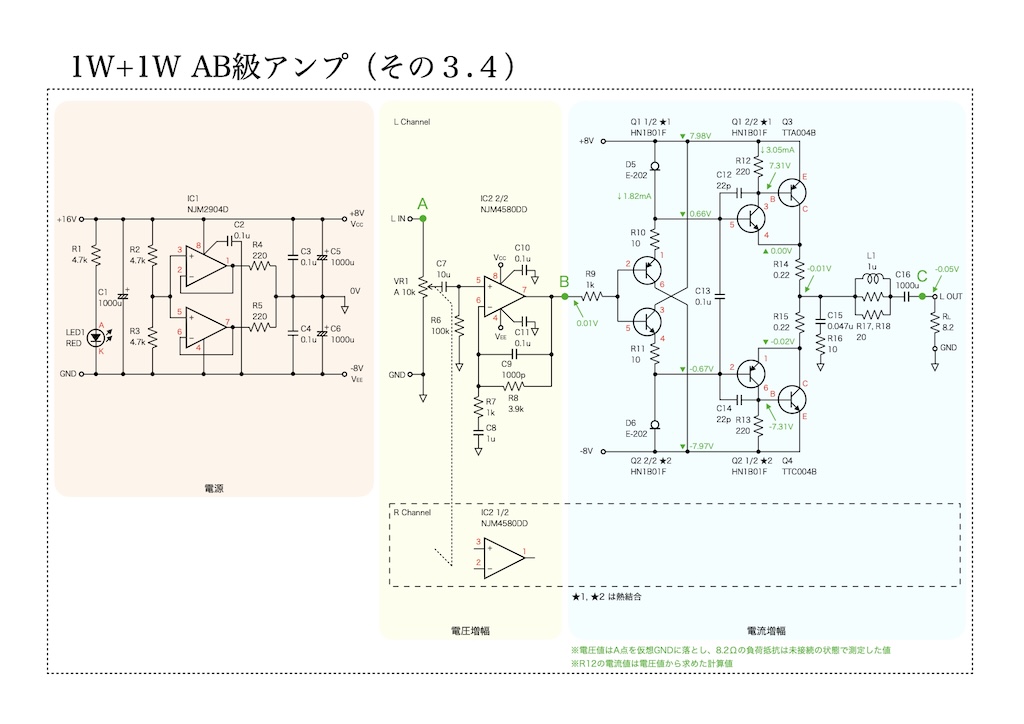

基本的な回路構成は前回のものと変わりはないのですが、発振したことから、R9を100Ωから1kΩに変更したことと、C9を追加したことが割と大きな変更点です。その他には、8VPPでも出力波形がクリップしないよう、電源電圧を12Vから16Vに上げてあります。

AB級アンプ(その3.4)

ブレッドボードを7枚使って、左から電源回路と正弦波発生回路、左チャンネルと入力部、右チャンネルという配置になっています。ちなみに、(その3.4)となっているのはボツにした3.1〜3.3があったためで、主に電源回路を強化しようとしていたのですが、その電源回路がやたらと電気を消費するのでシンプルなボルテージフォロワに戻しました。

電源電圧(CH1(黄色)は+、CH2(水色)は-)

上のグラフは電源電圧で、負荷に合わせて変動しています。これは安定化させていない為ですが、電気をあまり消費せずに安定化させるのが今後の課題です。

正弦波発生回路の出力(CH1(黄色)はA点)

正弦波発生回路は2回路入りオペアンプの一方をウィーン・ブリッジ発振回路に、もう一方を出力電圧調整用のアンプに使っており、出力は2VPPに調整してあります。

Lチャンネルの電流増幅回路の入力と出力(CH1(黄色)は入力のB点、CH2(水色)は出力のC点)

Rチャンネルの電流増幅回路の入力と出力(CH1(黄色)は入力のB点、CH2(水色)は出力のC点)

ようやく、1W+1WのAB級アンプが出来ました。一番苦労した所は発振を止めることで、対策にたどり着くまでかなり時間がかかりました。ちなみにこの回路はエネループ8本使いで9.6Vの電源電圧でも動作するのですが、ボリュームを上げ過ぎると出力波形がクリップするので注意が必要です。電源電圧を下げて使用する場合は、増幅率を決めているR8の値を見直す必要があります。

スピーカーを繋げて音楽再生中

安定化電源からDC16Vを入れて、CDプレーヤーのアナログ出力を入力に入れてみました。スピーカーが裸使いなので、まともな音ではありませんが、特にノイズは聞こえないので、まぁ、それなりって感じです。うちのスピーカーに繋げれば音の比較ができるのですが、インピーダンスが4Ωなことと、壊すともう手に入らない物なので、よほどの自信作でも出来ない限りやめておこうと思っています。

AB級アンプ(その3.4)

出来た余韻に浸れるよう、斜めから写真を撮ってみましたw。出力カップリングコンデンサのニチコンの無極性電解コンデンサ(緑のコンデンサ)が大きくて目立ちます。だいぶ前に購入していたのですが、これまで出番がなく部品箱に入れたままになっていたので、ここぞとばかりに使ってみました。

まぁ、余韻はこれぐらいにしておいて、エネループ8本直列使いの電源に変えてみました。

Lチャンネルの電流増幅回路の入力と出力(CH1(黄色)は入力のB点、CH2(水色)は出力のC点)

充電直後のエネループなので10.5Vぐらい出ていますが、出力波形(水色)が歪まない出力電圧は±2.5V、5VPPぐらいなので、

P = VPP^2 / (8・RL) = 5^2/(8×8.2) = 0.38W

と、出力はだいぶ低くなります。まぁ、電圧が低いので仕方ないのですが、このボリューム位置でスイッチング方式の安定化電源からDC16Vを供給してみると、

Lチャンネルの電流増幅回路の入力と出力(CH1(黄色)は入力のB点、CH2(水色)は出力のC点)

上のグラフの拡大図

...トゲトゲです。電池で運用すればトゲトゲとは無縁ですが、世の中スイッチング電源だらけだと思うので、解消できるか試行錯誤してみたいと思います。

(その後...)

よく考えてみたら、うちのスイッチング方式の安定化電源のノイズを直接見たことがなかったので、100kΩの負荷抵抗に12Vをかけてオシロスコープで見てみました。

スイッチング電源の出力

横軸の1マスは10μsになっており、ちょうど10μs毎にノイズが出ています。どうやらこれがアンプの出力に乗ってトゲトゲにしているようです。こうなると、トランスを使った従来型の電源だとどうなるのか興味が出てきたので、試しにやってみました。

測定状況

トランスを使った従来型の電源の出力

うっ、あまりにも差があり過ぎる。たまにノイズの小さな点が見られますが、それ以外は真っ平でとてもきれいです。あのノイズだらけの電源をこんなふうにするのは多分無理だと思うので、電源から考え直す必要がありそうです。

2025年7月12日

オーディオアンプ回路をブレッドボードで作ってみました(その2)

Category : Electronics / Posted at 2025年7月12日 18:15前回は、B級アンプとAB級アンプを作ってみたのですが、負荷抵抗が100Ωで、出力電圧が約4Vppなので、

P = VPP^2 / (8・RL) = 4^2 / (8×100) = 0.02W

最後は負荷抵抗を8Ωにしたので、出力が0.25Wになったものの、実用には程遠い状態です。そこで今回は、出力1Wを目指してアンプ回路を作ってみました。

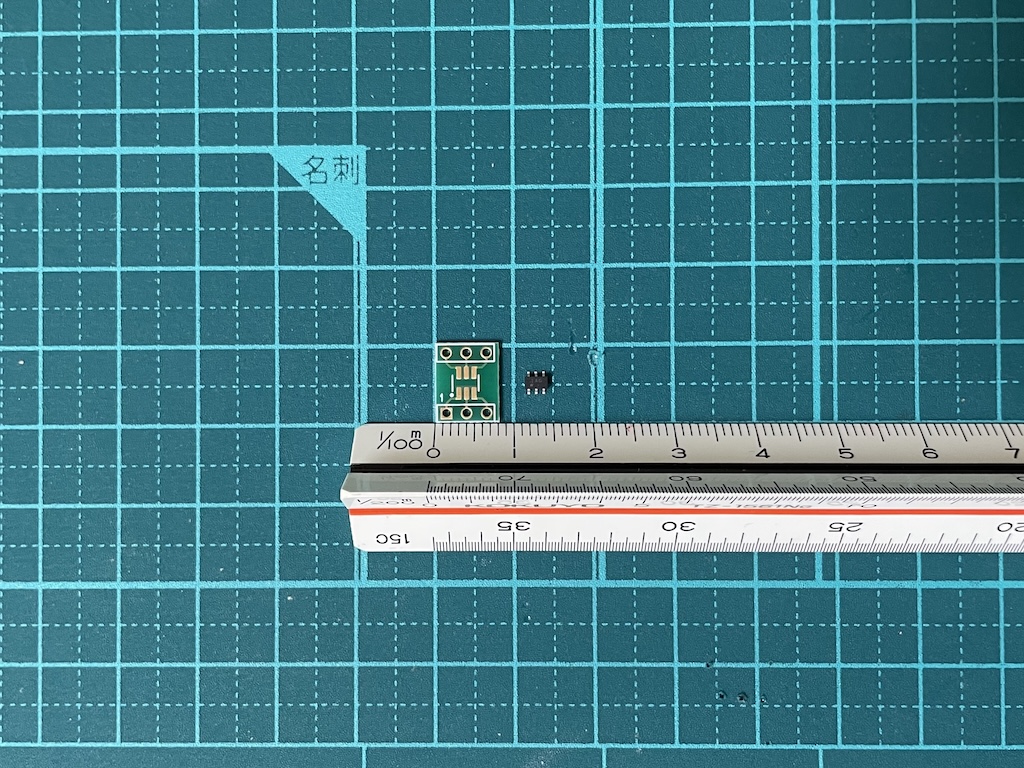

SOT23変換基板とHN1B01F

うっ、小さい...。HN1B01FはNPNとPNPのトランジスタが1つのパッケージになっており熱結合されているため、便利なデュアルトランジスタです...と言う触れ込みで購入したのはいいのですが、試しにはんだ付けをしてみたところ、失敗作だらけになったので、はんだ付けの道具を見直してみました。

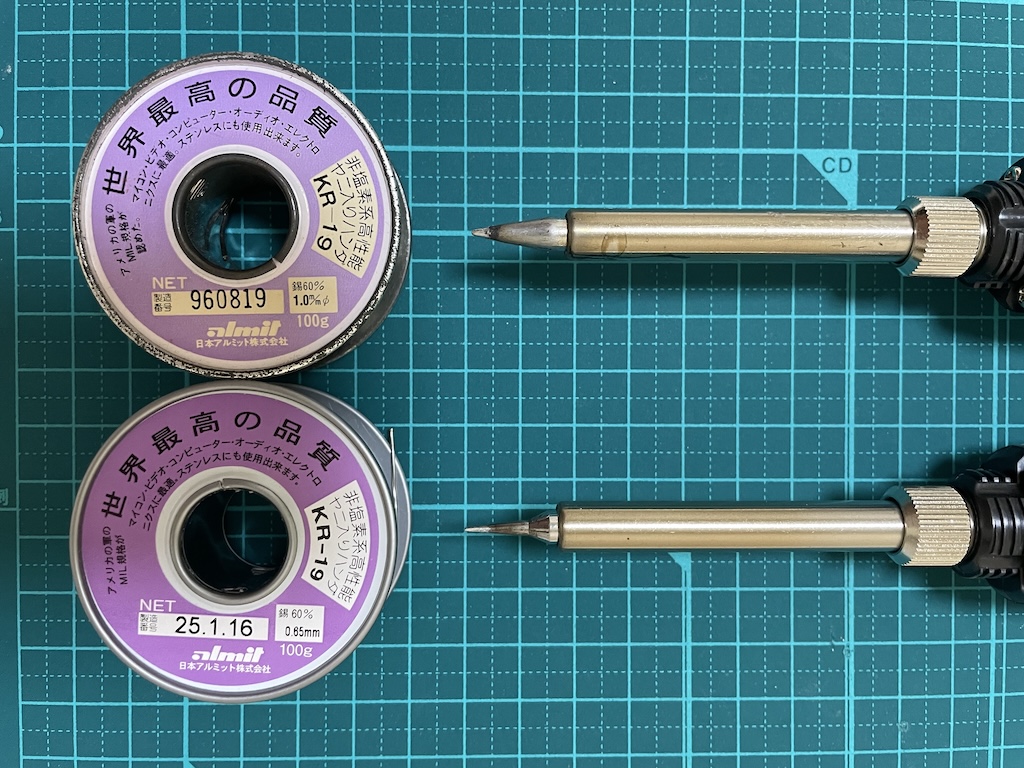

はんだ付けで普段使っている物(上)と新たに購入した物(下)

はんだごて自体は、どちらも太洋電機産業のPX-201なのですが、こて先を細いPX-2RT-SB(別売り)に変更して、はんだも細いφ0.65mmにしてみました。この日本アルミットのヤニ入りハンダKR-19はとてもはんだの付きが良く、はんだ付けが上手くなったように思える程で、とても使いやすいはんだです。このため以前から使っているのですが、上のはんだの製造番号を見ると960819、下のはんだが25.1.16になっているので、もしかして1996年製かも...。我ながらとても物持ちが良いようですw。

HN1B01F

8つ作ったのですが、最後のテスターによるチェックで失敗作が見つかり、6つになりました。さて、次はようやく回路図です。

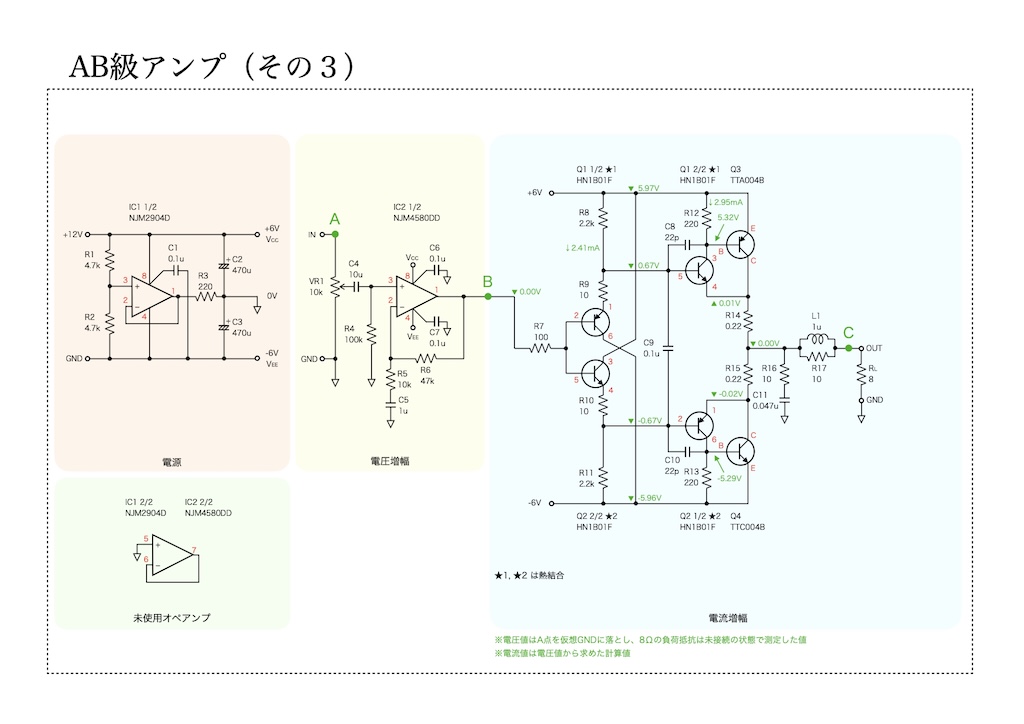

AB級アンプの3番目は、ネットでよく見るダイヤモンドバッファとインバーテッド・ダーリントン接続を使用した回路にしてみました。この回路にした理由は、熱結合の必要な1段目と2段目のトランジスタに、苦労して作ったデュアルトランジスタが使える事と、3段目(最終段)のトランジスタのバイアス回路が不要な事からです。

なお今回は、出力1Wを目指しているので、電源電圧を変更しました。

P = VPP^2 / (8・RL)

VPP^2 = P・8・RL = 1×8×8 = 64

VPP = √(64) = 8VPP

回路図のB点で±4Vの8Vpp以上の電圧が出せないと、出力1Wにならないので、電源電圧を12Vにして±6Vに分けて使っています。

AB級アンプ(その3)

奥に見える空芯コイルは自作品

右下がダイヤモンドバッファの回路で、右上が最終段の出力回路です。水色の大きな抵抗器は2Wの酸化金属被膜抵抗器で、R16とR17の10Ωです。また、L1の1μHは、φ0.65mmのポリウレタン銅線をボールペンに巻いて作った自作品です。

電流増幅回路の入力と出力(CH1(黄色)は入力のB点、CH2(水色)は出力のC点)

縦軸の1目盛は2Vなので、入力は±4V、出力は±4Vを少し切って±3.8Vぐらいになっています。オペアンプの入力ボリュームを上げれば出力は±4Vになるので、やっと出力1Wのアンプができたって感じです。

次は更なる高音質化を目指して、新たなアンプ回路を試作すると行きたいところですが、そもそも音を聴いてないので、さて、どうしたものでしょう。今後どうするかは少し考えてからにしたいと思います。

2025年7月 5日

オーディオアンプ回路をブレッドボードで作ってみました

Category : Electronics / Posted at 2025年7月 5日 12:33 前々回で正弦波発生回路ができてテスト信号が使えるようになったので、オーディオアンプ回路をブレッドボードで作ってみました。

なお、負荷抵抗を100Ωにして実験しているため、一般的なスピーカーの4〜8Ωの負荷には対応できない回路になっているのと、回路図の抵抗器やコンデンサの値はネットでよく見かける値にしていたり、仮に計算していても手持ちにある物を使っていたりして、参考にはならないと思うので注意して下さい。

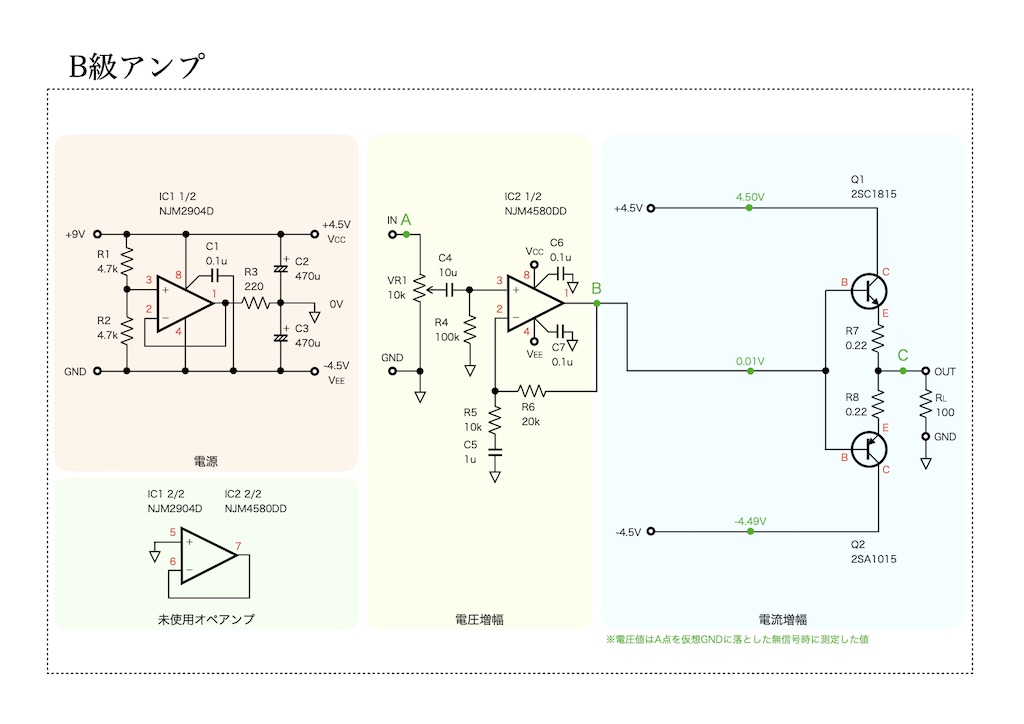

1)B級アンプ

やっぱ最初はB級アンプから入らないと、と言うことで、±4.5Vの電源を使用したB級アンプを作ってみました。

B級アンプ

左上が電源回路、左下は前々回の正弦波発生回路、右下がオーディオアンプ回路です。

電圧増幅回路の入力と出力(CH1(黄色)は入力のA点、CH2(水色)は出力のB点)

正弦波発生回路の出力は±1Vの2Vp-pにしてあるので、オペアンプで4Vp-pまで電圧を増幅しています。今後、この回路のボリュームは変更しないようにして、後段の電流増幅回路のみ変更していきたいと思います。

電流増幅回路の入力と出力(CH1(黄色)は入力のB点、CH2(水色)は出力のC点)

B級アンプは、入力信号が0〜±0.6V付近の時には出力トランジスタはオフの状態で、消費電力は少なくて良いのですが、上の図の様に出力が途切れる部分があるため、多分、聞くに耐えない様な音なのではないかと思います。

ちなみに、負帰還はアンプ出力のC点から持ってくるのが普通だと思いますが、今回は実験なので、オペアンプの出力のB点からにして、電流増幅回路がうまく動作するか見ていきたいと思います。

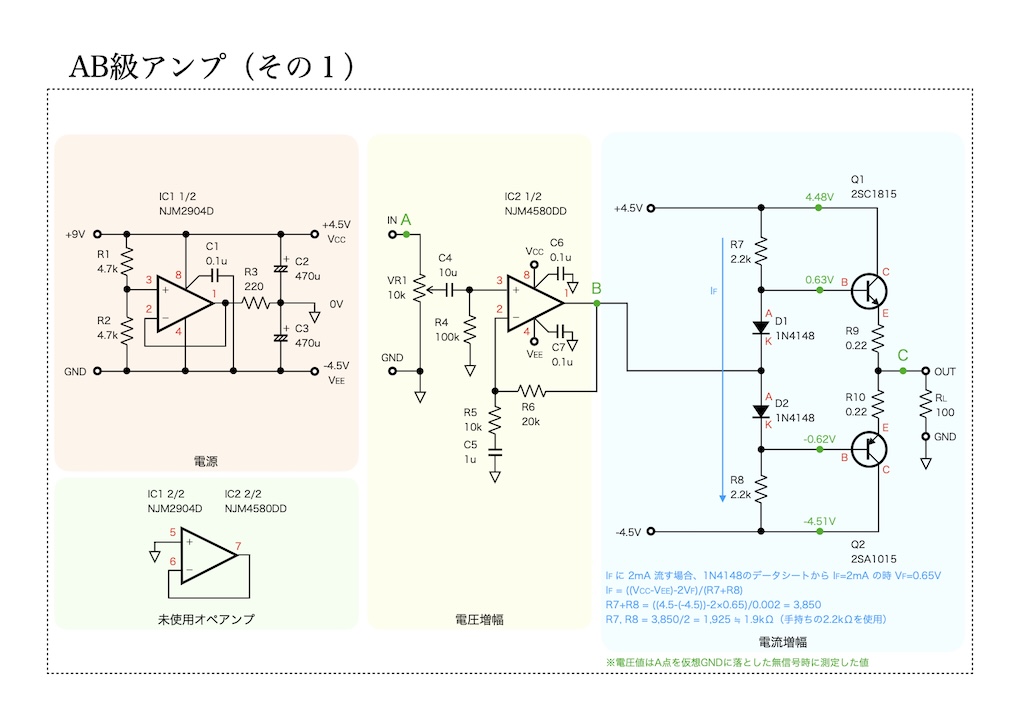

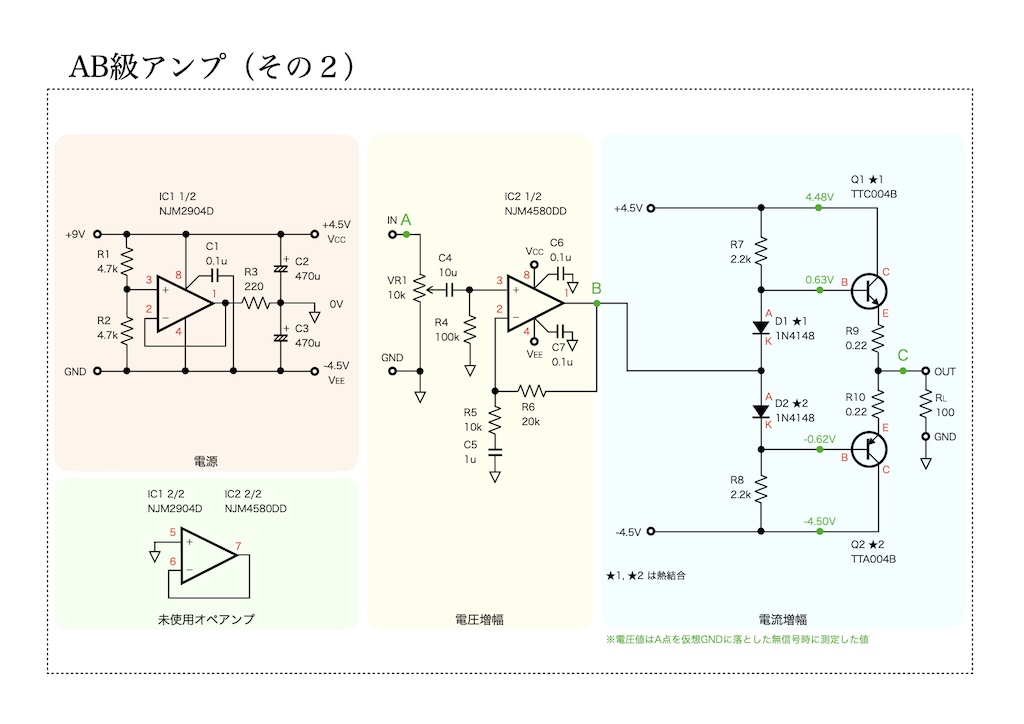

2)AB級アンプ(その1)

B級アンプをAB級アンプにするために一番簡単なダイオードを追加する方法で、Q1とQ2にバイアスを掛けてみました。

AB級アンプ(その1)

あまり変わり映えしませんが、電流増幅回路の部分が作り直されています。通電して分かったのですが、バイアス電圧の測定中にダイオードに指を当てて温めると、バイアス電圧が下がります。出力段のトランジスタの熱暴走を止める方向に働くため、アンプとして使えるようにするにはD1とQ1、D2とQ2を熱結合する必要があるようです。

電流増幅回路の入力と出力(CH1(黄色)は入力のB点、CH2(水色)は出力のC点)

B級アンプの0Vの所にあった平らなステップが無くなり、プラスとマイナスが繋がりました。

3)AB級アンプ(その2)

熱結合したトランジスタとダイオード

AB級アンプ(その1)で、トランジスタとバイアスを掛けるダイオードの熱結合が必要だと思ったので、トランジスタのTTC004BとTTA004Bのそれぞれにダイオードの1N4148をくっつけてみました。ダイオードがトランジスタにくっつくようにはんだ付けをして、放熱用シリコン接着剤でより熱が伝わる様にしてみました。

AB級アンプ(その1)から変わった点は、D1とQ1、D2とQ2を熱結合した事と、熱結合するためにQ1とQ2をTTC004BとTTA004Bにした事です。

AB級アンプ(その2)

熱結合したトランジスタとダイオードの使用状況

足のあるヒートシンクをブレッドボードで使う場合は、電源ラインの無い上端に限られるので、右上に配置してあります。また、回路図にはありませんが、負荷抵抗は100Ωと8Ωをスイッチで切り替えられるようにしています。

電流増幅回路の入力と出力(CH1(黄色)は入力のB点、CH2(水色)は出力のC点)

負荷抵抗を8Ωにした場合の電流増幅回路の入力と出力(CH1(黄色)は入力のB点、CH2(水色)は出力のC点)

負荷抵抗を8Ωにしたところ、入力信号と同じ形ではなく、少し山が潰れました。これはR7からR8へと流れる電流を2mAにしようと、R7とR8を2.2kΩにしている事が原因で、1kΩや220Ωにすると解消します。

また、抵抗値を下げると安定化電源に表示されている出力電流値が上がるのですが、上がり続けるような事はなく安定しています。これは、トランジスタとダイオードを熱結合した事によるものと思われます。

ここまでだと、良かった良かったで済むのですが、負荷抵抗を8Ωにすると定周期のギザギザが現れており、発振しているように見えます。やれやれと思って調べ物をしていた時、安定化電源の出力をオフにしている時も同じようなギザギザが出ているので、もしやと思い電源を電池に替えてみました。

電池に替えて測定中

電源は、エネループ8本を直列使いで、9.6V以上出ています。あと、R7とR8は8Ω負荷に対応するため1kΩに変更しています。

負荷抵抗を8Ωにした場合の電流増幅回路の入力と出力(CH1(黄色)は入力のB点、CH2(水色)は出力のC点)

ノイズの乗っていないオシロスコープの画面を見たのは久しぶりですw。アンプ自体が発振していないことが分かって、ほっとしたところです。

2025年6月21日

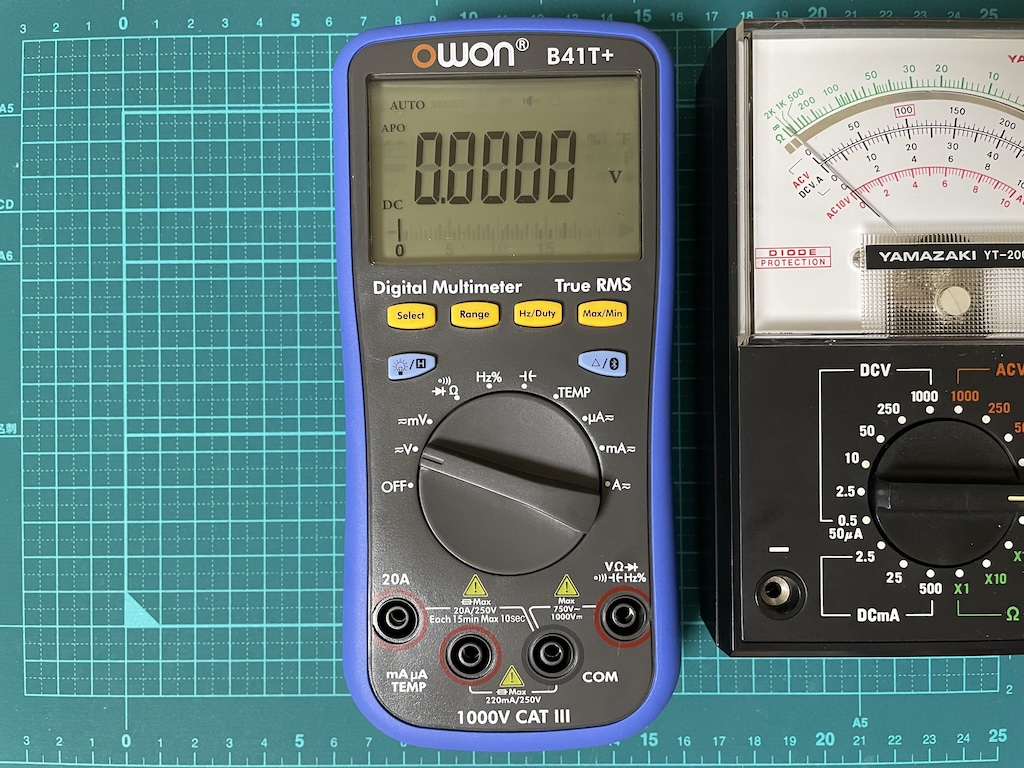

デジタルマルチメーターを購入しました

Category : Electronics / Posted at 2025年6月21日 20:48これまで山崎の45年もののテスターを使っていて、電圧はいい線いってると思っていましたが、直流電流を測ってレンジを変えたらだいぶ違う値になっていたので、デジタルマルチメーターを購入してみました。

これまで使っていたテスターは、DCV, ACV, DCmA, Ωのレンジ切替え式だったのですが、オートレンジになった上に色々測れすぎ...。

何やら電圧を測定中...

かなり便利かも。これまでアナログメーターの最小メモリの1/10を目測で読んでいたのですが、それが不要になって随分楽になりました。

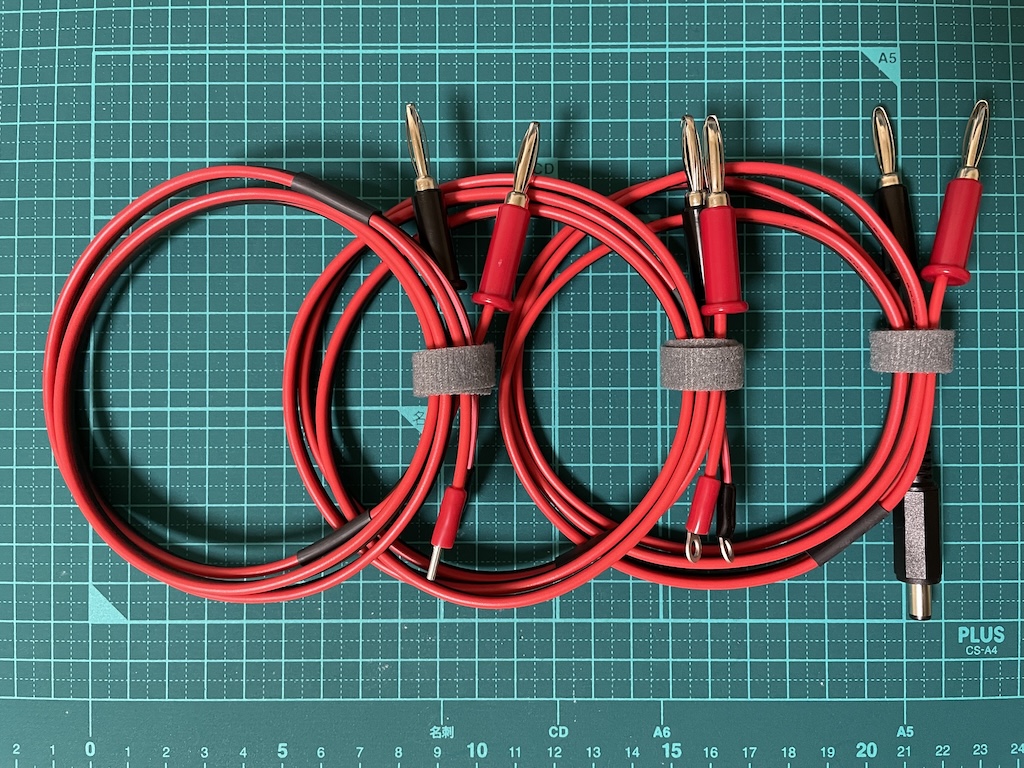

話は少しズレますが、上の絵に写っている測定ケーブルは自作で、最近ブレッドボードで電子回路を組む事が多いのでとても重宝しています。材料は次の通りです。

・サトーパーツ φ4mmバナナプラグ 赤 TJ-560-R, 黒 TJ-560-B

・KHD VFF 0.3sq 赤/黒

・TJC8コネクター(オス)

・熱収縮チューブ

2025年6月 1日

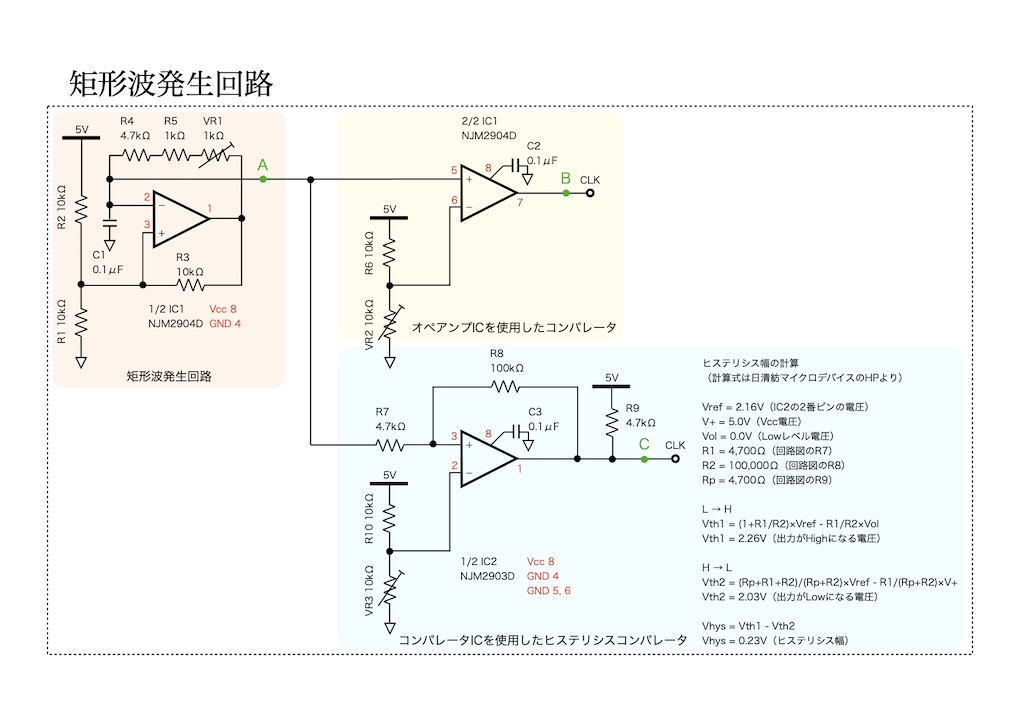

矩形波と正弦波の発生回路を自作しました

Category : Electronics / Posted at 2025年6月 1日 12:35前回、矩形波発生回路に見よう見まねでコンパレータを追加して、コンパレータの基準電圧を変えたらデューティー比が50%ぐらいになったー、で終わったところですが、あまりにも適当過ぎるので、今回は改めて1kHzの矩形波発生回路とヒステリシスコンパレータを作ってみました。

上の回路図のピンクの矩形波発生回路には半固定抵抗器を使用しており、1kHzに調整できるようにしています(ちなみに前回の矩形波は60Hzです)。黄色のコンパレータは前回と同じで、水色のコンパレータは新たにコンパレータICを使って、0.2V程度のヒステリシスを持たせています。

完成した回路

今回初めて5穴で両電源のブレッドボードを使ってみました。両電源はとても便利なのですが、混み合う箇所は6穴と比べて、パズル度が1ランクアップするような感じです。

また、ICはJRC(新日本無線で現在は日清紡マイクロデバイス)の単電源仕様のものを使っています。

CH1(黄色)は回路図のA点、CH2(水色)は回路図のB点

CH1(黄色)は回路図のA点、CH2(水色)は回路図のC点

オシロスコープの入力はDCカップリングで、中心より2マス下がりが0Vです。B点は0〜3.7V、C点は0〜4.8Vの矩形波が出ています。

また、ヒステリシスコンパレータのHighになる電圧は、計算上は2.26Vなのですが2.48Vと0.2V高くなっています。何でかなと思いましたが、あっちこっちの誤差ということにしておきます。

CH1(黄色)は回路図のB点、CH2(水色)は回路図のC点

オペアンプICを使用したコンパレータに比べて、コンパレータICの出力は直角に4.8Vまで立ち上がっています。まさに専用ICならではと言ったところです。あと、1kHzにしたら上下の線が水平になりました。前回は60Hzにしていたので、周波数が低すぎたのが斜めになった原因かもしれません。

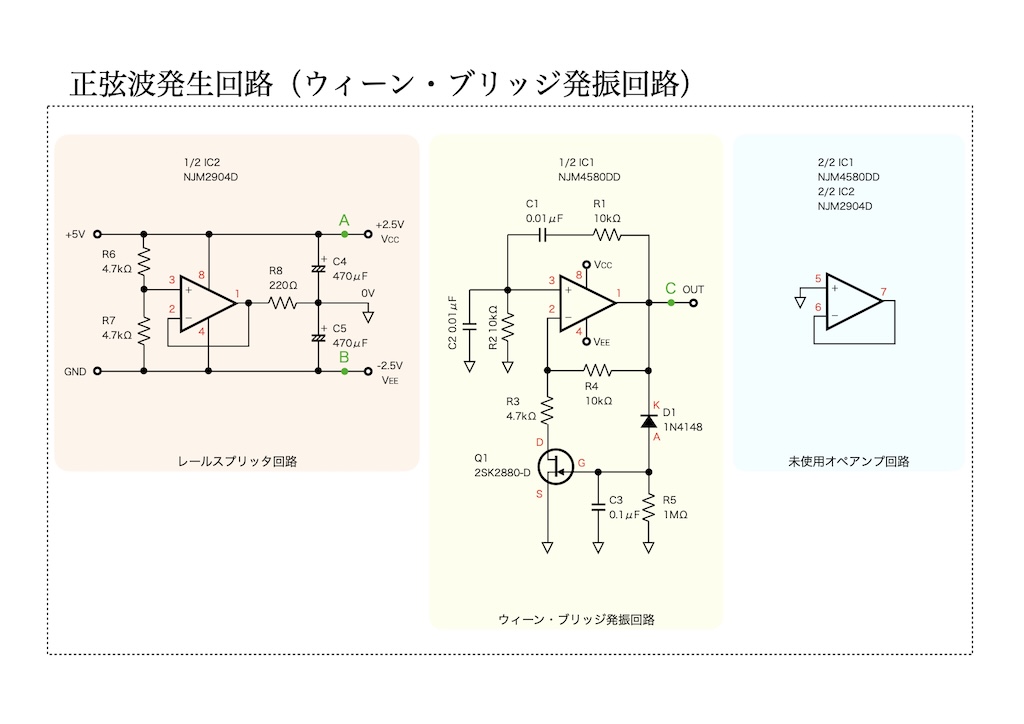

続いて、正弦波発生回路を作ってみました。

こっちも見よう見まねで回路図を作っていますが、ウィーン・ブリッジ発振回路は発振を継続させるための回路が必要で、J-FETやダイオードを使った回路を見かけます。

とりあえずJ-FETを使った回路にしてみましたが、ネットで見た回路図に示されていたC3とR5が何であの値なのか分からないのと、Q1とD1は入手しやすい部品を使っているので、動作については怪しさ抜群ですw。

ちなみに、ウィーン・ブリッジ発振回路で使用しているオペアンプは、正負電源仕様で±2Vから動作するものを使っています。これに合わせて電源も5Vの単電源から+2.5Vと-2.5Vが出せるようにしてみました。

完成した回路

早速電源を入れてみます。そもそも、うまく動作しないだろうと踏んでいたのですが...。

CH1(黄色)は回路図のA点、CH2(水色)は回路図のB点

CH1(黄色)は回路図のC点

マジですか。いきなり出力から正弦波っぽいのが出ているんですけど...。どこから来ているのか分からないノイズが目立ちますが、これは私の測定環境や方法に起因する可能性が高いので、そこを差っ引けばちゃんと出来たかも。

並べてみました

実際に作ってみて正常に動作すると、とても気持ちの良いものです。キットのように、はんだ付けさえ失敗しなければ必ず動作する物と違い、ドキドキ感があって面白いと思います。これからは、回路図を自分で考えて作ってみることもやっていきたいと思っています。

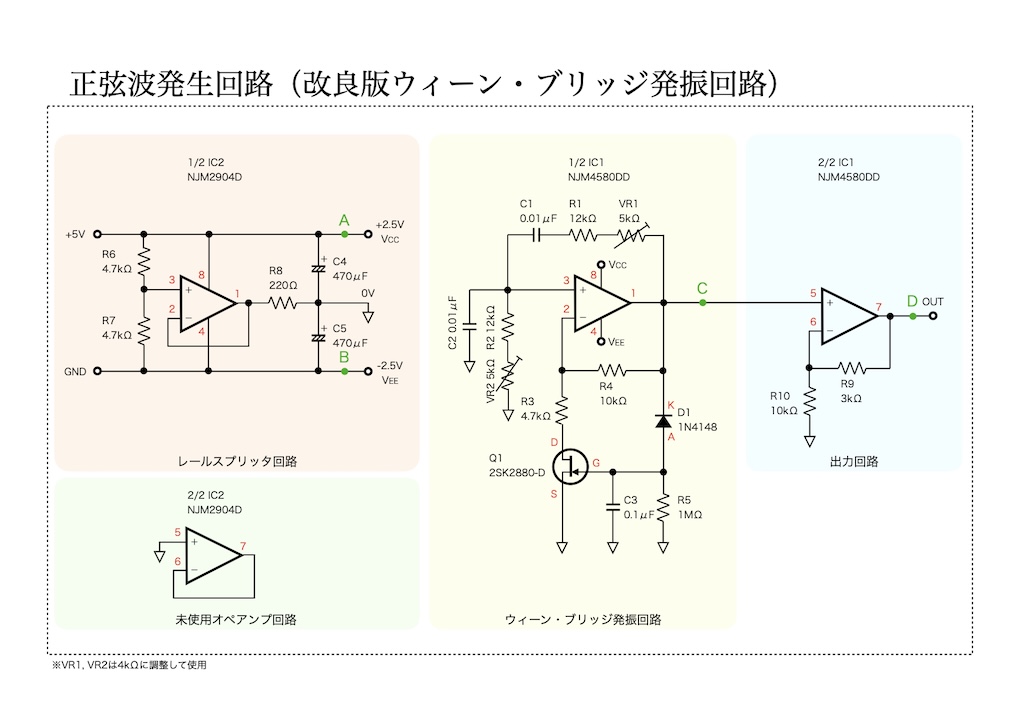

正常に動作した正弦波発生回路ですが、出力の周波数が1.66kHz(計算上は1/(2π×0.01μF×10kΩ) = 1.59kHz)になっていることと、振幅が±0.7Vなので、周波数を1kHz、振幅を±1Vにしようと回路を見直してみました。

見直した箇所は、R1とR2が16kΩになるようR1とR2を12kΩに変更して5kΩのVR1とVR2を追加したことと、使っていないオペアンプで1.3倍に増幅するようにしてみました。

完成した回路

CH1(黄色)は回路図のC点、CH2(水色)は回路図のD点

とりあえず、四捨五入して1kHzで±1Vになりました。あと、前から気になっていたのですが、+側に10mVほどズレているのって、どうやって直すのでしょう。これは今後の宿題にとっておきます。

2025年5月18日

2チャンネルのオシロスコープを購入しました

Category : Electronics / Posted at 2025年5月18日 18:41オシロスコープはアマチュアには敷居も価格も高いという物だったのですが、最近は使いやすそうで安価な初心者向けが流通しているので、2チャンネルで100MHzのオシロスコープを購入してみました。

初心者向けという事もあって、「オシロスコープ超入門」という86ページの日本語の冊子が付属しており、初めてでも冊子を一通り読めば使うことができます。なお、付属のマニュアルは英語版ですが、OWONから日本語版をダウンロードできます。

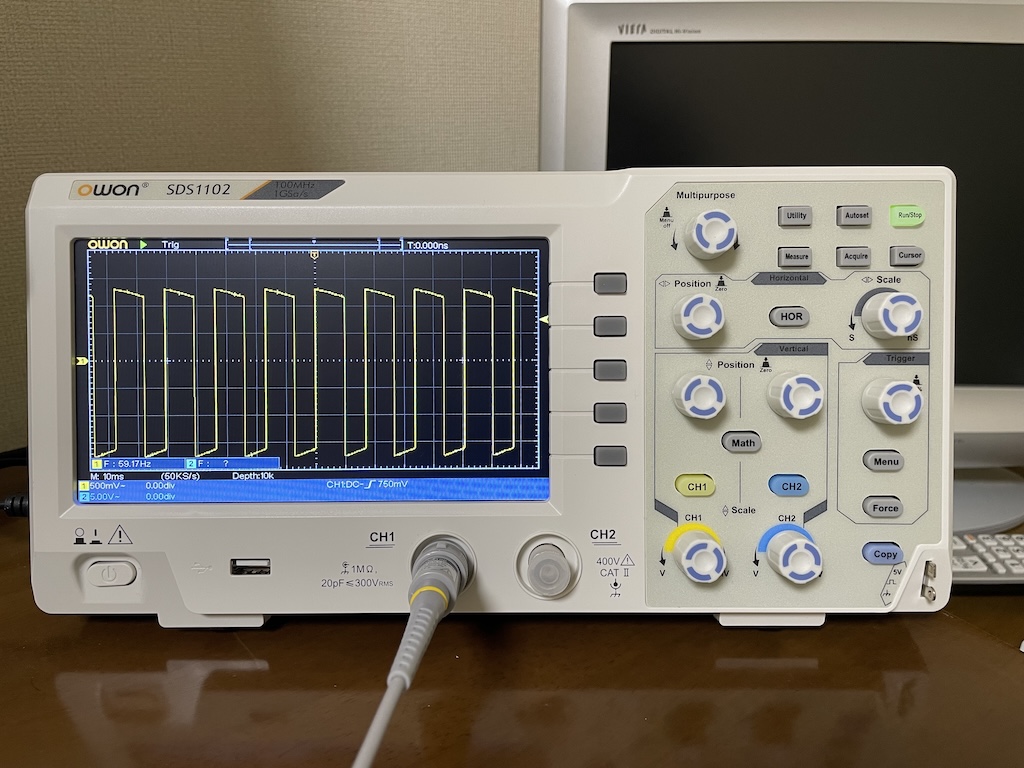

んで早速、プローブの補正をして使ってみました。

前回作ったJKフリップフロップ

おっ、なんか画面に出てきた

前回作ったJKフリップフロップのクロック発生回路の出口にプローブを当ててみました。直角の矩形波が出ていると思っていたのですが、傾いている上にオンとオフの時間が違う...。まぁ、いいです。まだ無知識なので次に行きましょう。

冊子には、アースの重要性について何度も出てきます。そのため、アースを接続できるようにケーブルを作ってみました。

アース線

アースが必要と言われても一般住宅でアースのある場所は、エアコン、冷蔵庫、洗濯機及び温水便座用のコンセント付近ぐらいしかありません。たまたま近くにエアコンのアースがあったので、そこに接続できるように作ってみました。

少し分かってきたので、色々と試してみることに

CH1(黄色)はクロック出力、CH2(水色)はオペアンプとコンデンサの間

上の写真のCH2(水色)の三角波のような波形で、オンとオフの閾値を変えれば幅が均等にできるようなので、クロック発生回路を見直してみました。

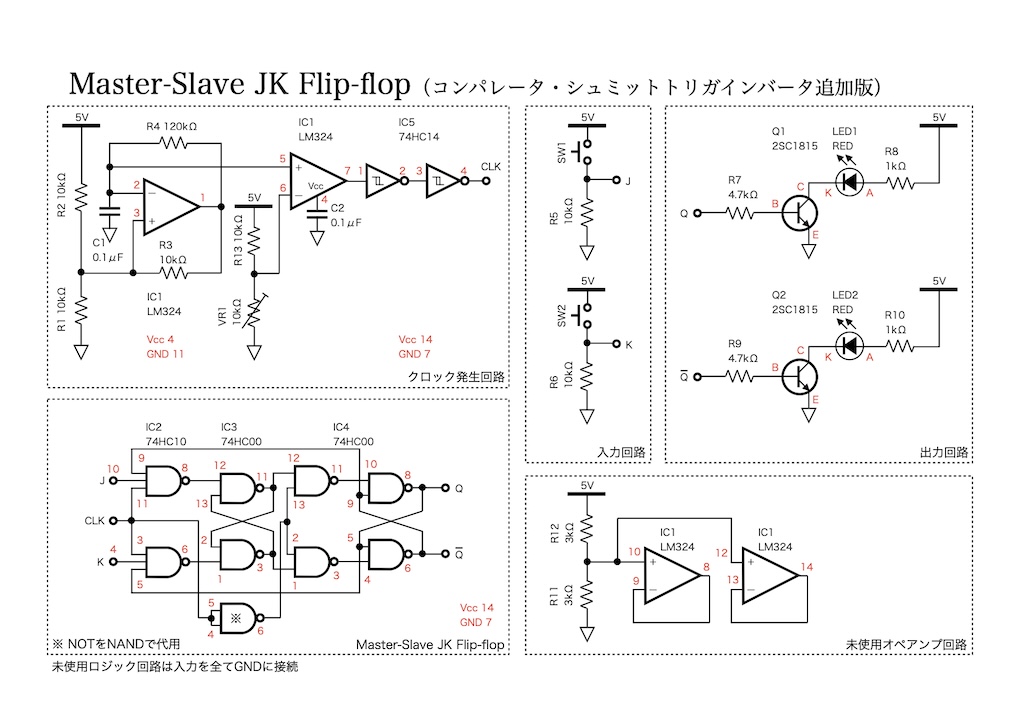

またもや、見よう見まねでコンパレータ(IC1の2/4)を追加し、立ち上がりがなるべく垂直になるように出力側にシュミットトリガインバータを2つ(IC5の1/6と2/6)と、バイパスコンデンサ(C2)をオペアンプに追加してみました。

改良したJKフリップフロップ回路

コンパレータで使っているVR1は、予め20kΩの可変抵抗器でデューティー比が50%になる値を調べており、9kΩぐらいだったため10kΩの半固定抵抗器にしています。

CH1(黄色)はIC1の1番ピン、CH2(水色)はIC5の4番ピン

CH1(黄色)はクロック発生回路の出力でデューティー比が60%ぐらいになっているのに対し、CH2(水色)はコンパレータ通過後の出力でデューティー比が50%ぐらいになっています。まぁ、まだ斜めっているのは解消されていませんが、コンパレータが正常に動作したので、とりあえずはこれで満足です。

オシロスコープを初めて使ってみましたが、電気信号の波形が視覚的に確認できて便利な反面、とてもデリケートで扱いにはある程度の知識や経験が必要だと思います。基礎的な知識は冊子に書かれているので、あとは色々試してみるのが良さそうです。

2025年5月 3日

ブレッドボードを使ってみました

Category : Electronics / Posted at 2025年5月 3日 17:3145年物のテスターを使って電子工作していた頃、電子部品店にサンハヤトのプリント基板製作キットやユニバーサル基板はありましたが、ブレッドボードって売ってなかったような...。

購入した電子部品の一部

ブレッドボードは、はんだ付けをすることなく、電子回路を組み立てられるユニバーサル基板のようなもので、部品やジャンパー線を差し込んで使用します。自由に抜き差しできるので、試してみることができ、部品やジャンパー線は再利用が可能です。購入したブレッドボードは、サンハヤトのSAD-101という6穴が連結されたものです。

で早速、赤、黄緑、緑のLEDに3kΩに調整した半固定抵抗をそれぞれ直列に接続して、12Vをかけてみました。

黄緑が暗く、緑が眩しいぐらい明るい

赤はちょうど良いです。計算して抵抗値を決めているものの、色違いのLEDはやっぱり実際に使ってみないと分からないようで、このような実験にブレッドボードはとても便利です。

その後、緑を暗くすべく、5kΩの半固定抵抗を最大にしたり、3つ直列にしてみましたがまだ明るい。そこで、余っていた100kΩ可変抵抗を使って調整してみました。

緑は30kΩぐらいがちょうど良いかも

可変抵抗を接続しているコネクターはTJC8コネクター(オス)です。ピンが細くて、ブレッドボードのジャンパー線にちょうど良いと思います。

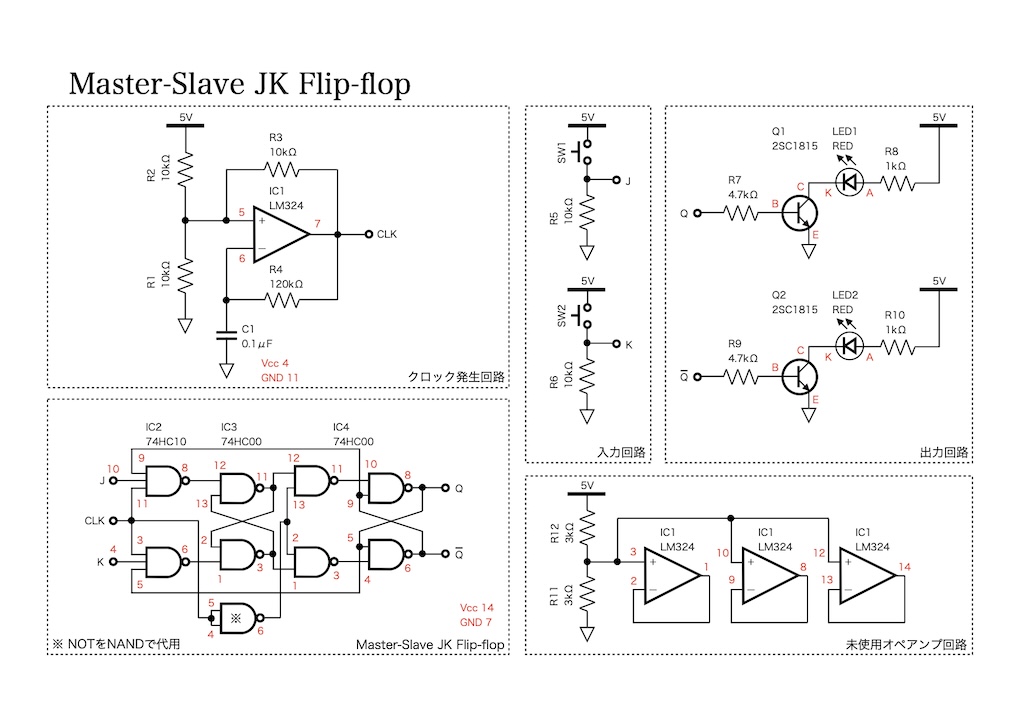

以前、PRISON ARCHITECTという刑務所シミュレーションゲームで、ロジック部品を使ってフリップフロップやカウンタを作って遊んでいたので、実物で作れないかと思い、ネット情報を参考に見よう見まねで回路図を作ってみました。

主な使用部品は次のとおりです。

4回路オペアンプ LM324 x1(LM324Nを使用)

4回路2入力NAND 74HC00 x2(SN74HC00ANを使用)

3回路3入力NAND 74HC10 x1(SN74HC10Nを使用)

2SC1815 x2(KSC1815YTAを使用)

LED x2(OSR5JA3Z74Aを使用)

1/4W抵抗 1kΩ x2, 3kΩ x2, 4.7kΩ x2, 10kΩ x5, 120kΩ x1

セラミックコンデンサ 0.1μF x1

タクトスイッチ x2

マスター・スレーブ型JKフリップフロップ

おー、ちゃんと動作する回路が出来ました。これで、1bitが記憶できます(電源を切ると忘れます)。赤の長いジャンパー線はクロックの伝送用、オレンジの長い2本のジャンパー線は、フリップフロップのマスター側の最上流からスレーブ側の最下流への接続線です。

ブレッドボードを使ってみたら面白くて、全く関係のないものを作っていたという話ですが、電子回路の試作や実験にはとても有用だと思います。今回初めて使ってみて、プリント基板って言ったらサンハヤトでしょ、って感じで何も考えずに片電源の6穴仕様の物を使いましたが、両電源の5穴仕様も安価に流通しているので、作りたい回路に合わせて選ぶのが良さそうです。

整流平滑回路を自作しました

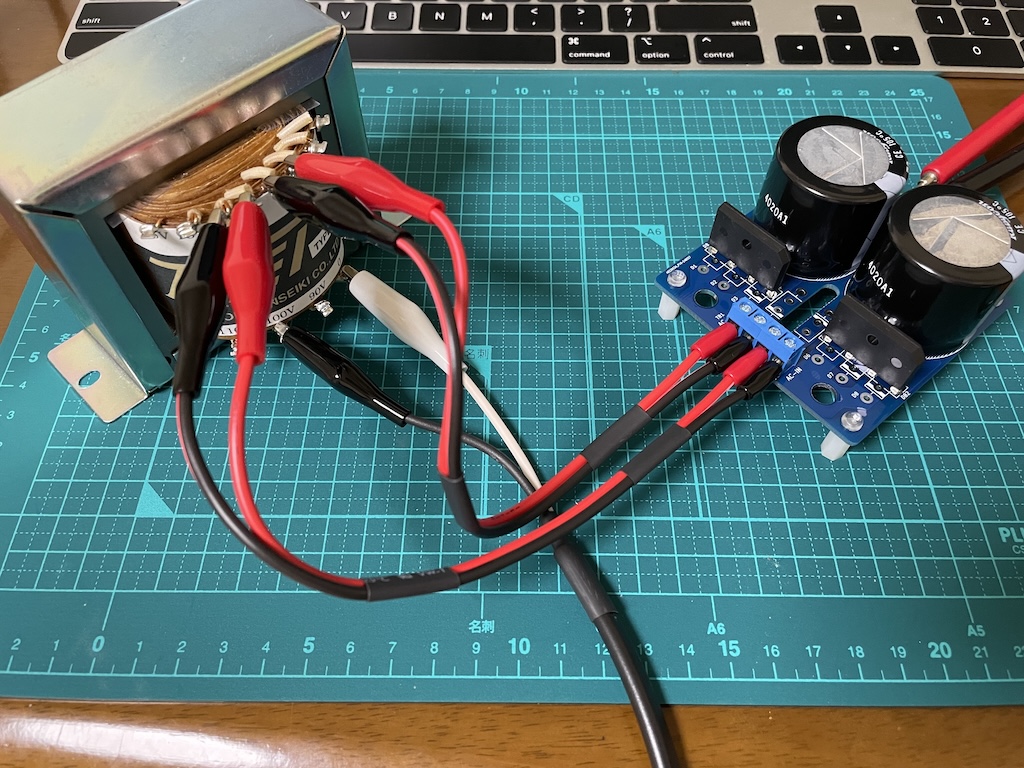

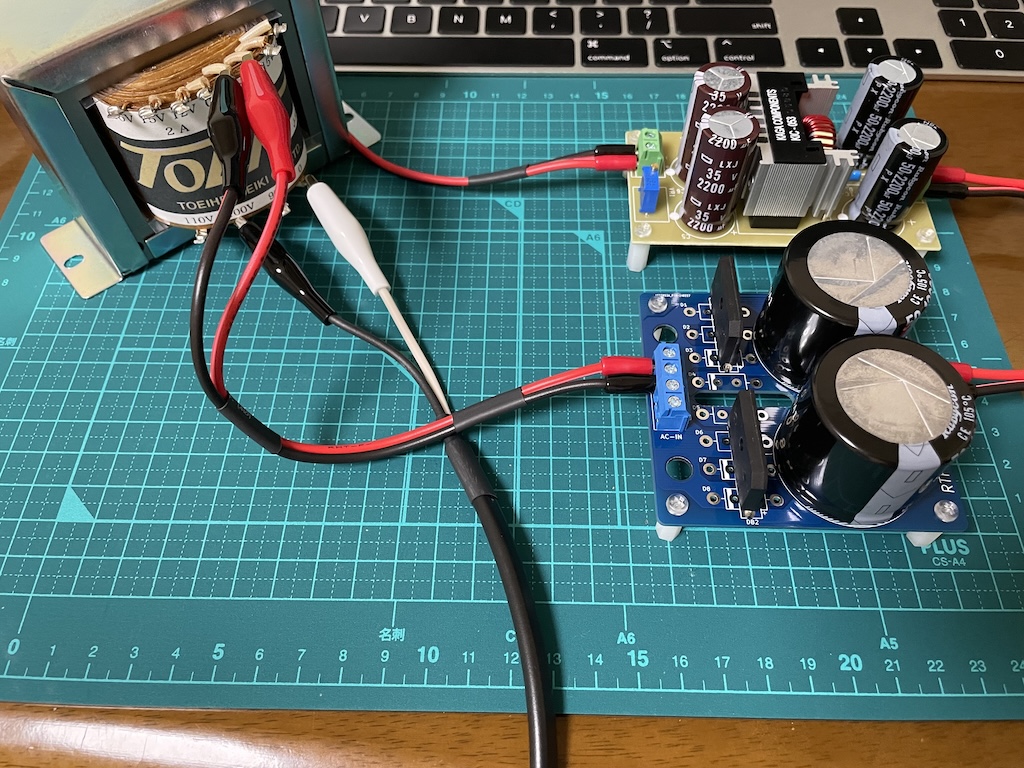

Category : Electronics / Posted at 2025年5月 3日 17:17前回、使用電圧よりも3V高い電圧の入力が必要な安定化電源を自作したので、その上流側の整流平滑回路を自作してみました。

購入した電子部品

電源トランスは東栄変成器のJ-162Wで、一次側が0-90-100-110V、二次側が0-12-15-16V 2A 2回路のもので、整流平滑回路基板は共立エレショップのパワーアンプ用整流基板 RTF-01で独立した2回路が組めるものにしました。

このプリント基板は、別途部品を揃える必要があり、安いものから高いものまで自由に選ぶことができます。ダイオードは普通のやつ、横長ブリッジ及びTO-220サイズのものから選ぶことができ、コンデンサは直径35mmまでです。あまり高価なものは不要なため、ブリッジダイオードのKBJ410 1000V 4Aと、ルビコンの電解コンデンサー MXG 10000μF 50Vにしました。

組み立てて電圧測定中

早速組み立てて、出力電圧をテスターで測ってみました。一次側は0-100V、二次側は0-12V、0-15V、0-16Vで無負荷です。

0-12V 測定値 17.8V、計算値 12√(2) x 105/100 = 17.8V

0-15V 測定値 22.0V、計算値 15√(2) x 105/100 = 22.3V

0-16V 測定値 23.8V、計算値 16√(2) x 105/100 = 23.8V

うちのコンセントは、105Vが来ているので105/100倍していますが、計算値とほぼピッタリです。

負荷をつなげて電圧測定中

負荷に自作した安定化電源とFMチューナーをつなげて測定してみました。ちなみにFMチューナーは12Vで0.2Aなので2.4Wの負荷です。

0-12V 測定値 16.8V

0-15V 測定値 21.1V

0-16V 測定値 22.5V

少し下がりましたが、負荷が軽すぎるためか0-12V出力でも15Vを下回っていません。そこで、全波整流時の平均値を計算してみると次のとおり。

0-12V 平均値 17.8 x 2/π = 11.3V

0-15V 平均値 22.3 x 2/π = 14.2V

0-16V 平均値 23.8 x 2/π = 15.2V

安定化電源の出力を12Vで使用しようとすると、15Vの入力が必要なのですが、0-12V出力では平均値が15Vを大きく下回っています。これを見ると、0-15V以上のタップで使用するのが良さそうです。

なお、電圧を測定していて分かりましたが、このトランスは大きい音ではないのですが、はっきりと動作音がするので、オーディオ機器の電源用途には向かないようです。

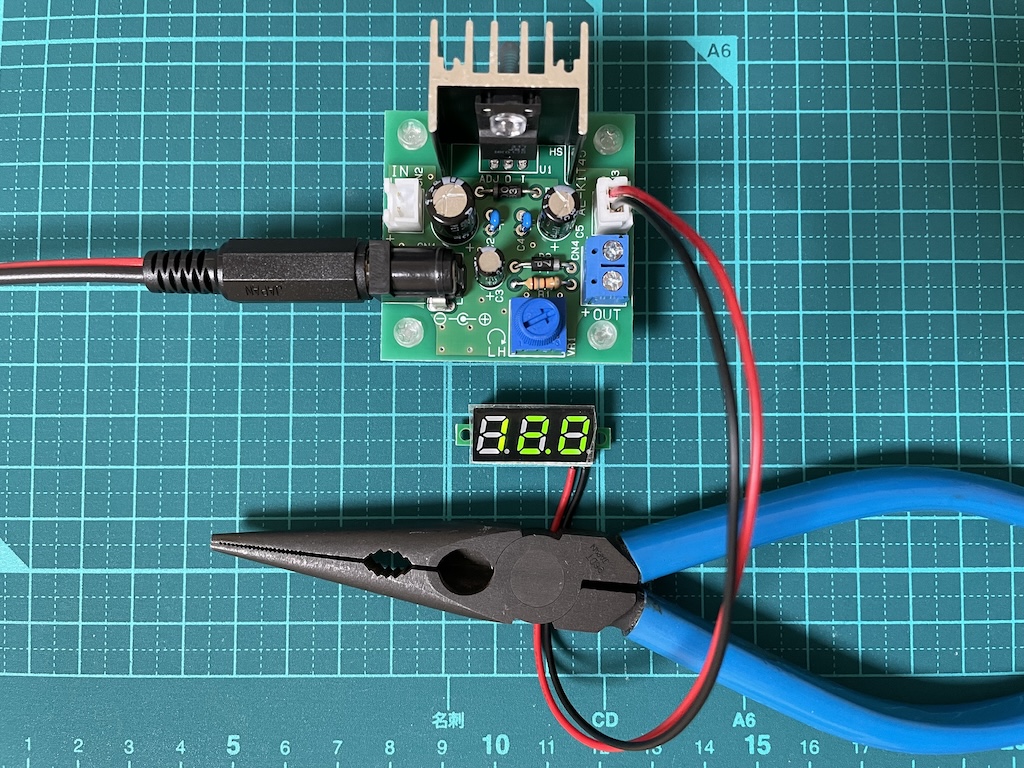

デジタル電圧計を付けてみました

話変わって、安定化電源に電圧計を追加してみました。電圧計があると安心感アップです。ちなみに、出力のXHコネクターに接続するには日本圧着端子製造の次の部品と圧着作業が必要です。

XHコネクター ハウジング 2P XHP-2

XHコネクター ハウジング用コンタクト SXH-001T-P0.6

2025年4月13日

DC0〜30V 5Aの安定化電源を購入しました

Category : Electronics / Posted at 2025年4月13日 16:02以前から、電子工作向けに実験用の安定化電源があったら良いなと思っていたのですが、物によっては結構高価だったりします。そこで、DC0〜30Vで5Aと小容量の安価な安定化電源を購入してみました。

この安定化電源は、出力電圧と電流の表示、電圧と電流の出力値・最大値の設定、出力状況のグラフ表示、出力のオン・オフスイッチが付いており、私のようなアマチュア向けには十分です。また、設定値はデジタルの数字をノブで変更でき、4つの設定を記憶することもできます。付属のマニュアルは英語版ですが、OWONの製品ページから日本語版をダウンロードできます。

かなり便利な安定化電源なのですが、出力ケーブルは付属しないため、必要なものを自作しました。

自作した出力ケーブル(左からTC形圧着端子、R形圧着端子、DCプラグ)

ちなみに、バナナプラグはサトーパーツのTJ-560-R/Bで、接続はスムーズでしっかり感は申し分ありません。負荷側は、

TC形圧着端子:朝日電器のPS-683H

R形圧着端子:ニチフのR1.25-3.5

DCプラグ:マル信無線電機のMP-121CF/5

で、ケーブルはKHDのVFF 0.75sq 赤/黒です。

電源の準備ができたので早速使ってみたいと思い、秋月電子通商から電子工作キットを購入してみました。

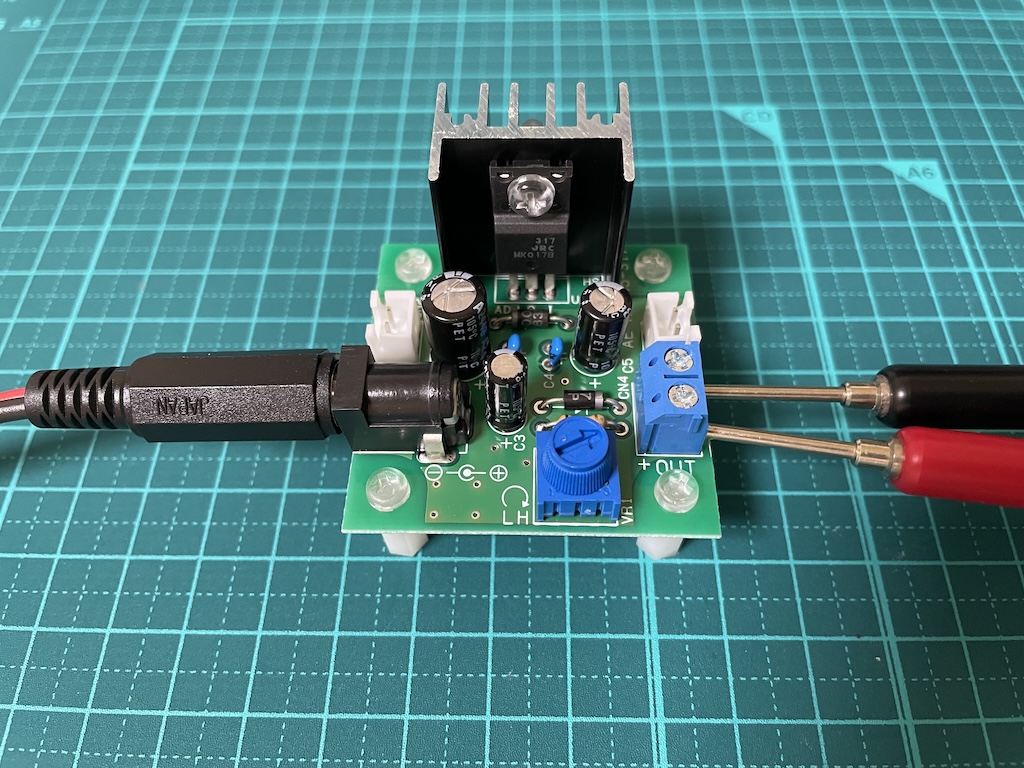

可変安定化電源キットAE-KIT45-317

これは新日本無線(現在は日清紡マイクロデバイス)の3端子可変正出力定電圧電源NJM317を使用したリニアレギュレータのキットです。

いやー、はんだ付けする端子が幅2mmと小さい。このため、マニュアルに書かれていますが、はんだ付け後のチェックにルーペが必要です。

動作確認中(四隅のプラスチック製の脚は別売りです)

左が電源側の入力で、右が出力です。下の青い半固定抵抗器を回すと、出力電圧を可変できます。

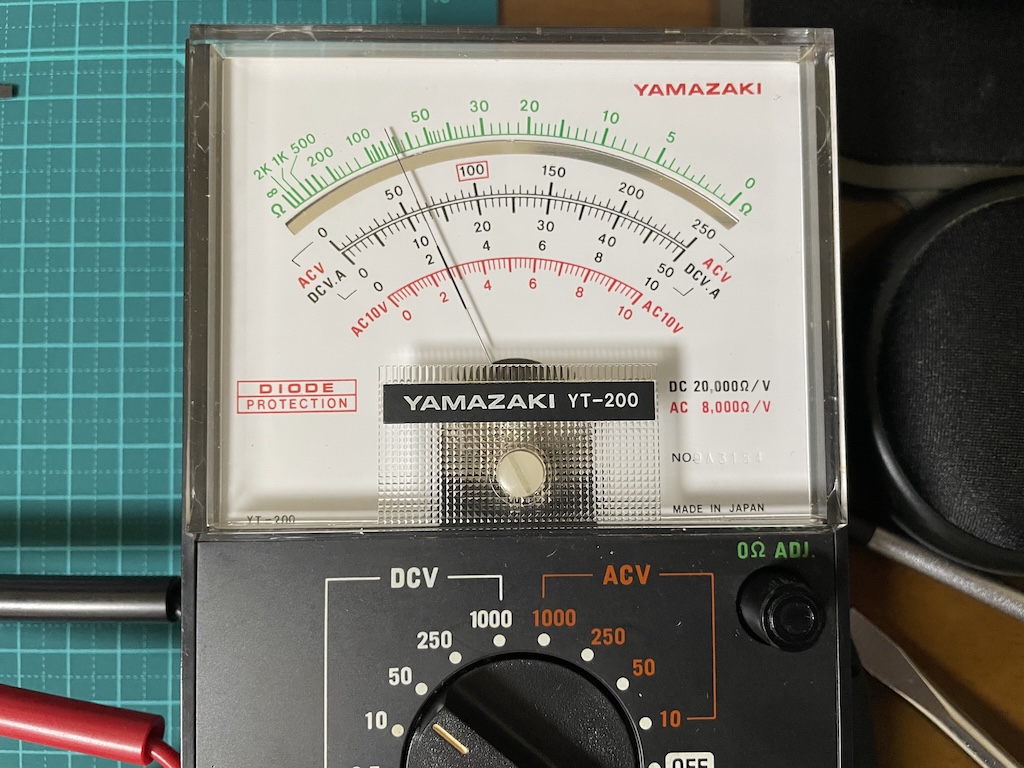

山崎の45年もので電圧測定中

紛らわしい写真のタイトルですが、テスターは三和電気計器や日置電機ではなく、山崎教育機材(現在は山崎教育システム)のキットを自作した物を使っています。0Ω調整時にテスター棒をギュッと当てても0〜5Ωあたりでふらつくチャームポイントがありますが、電圧測定は問題なく、上の写真では12Vを指しています。

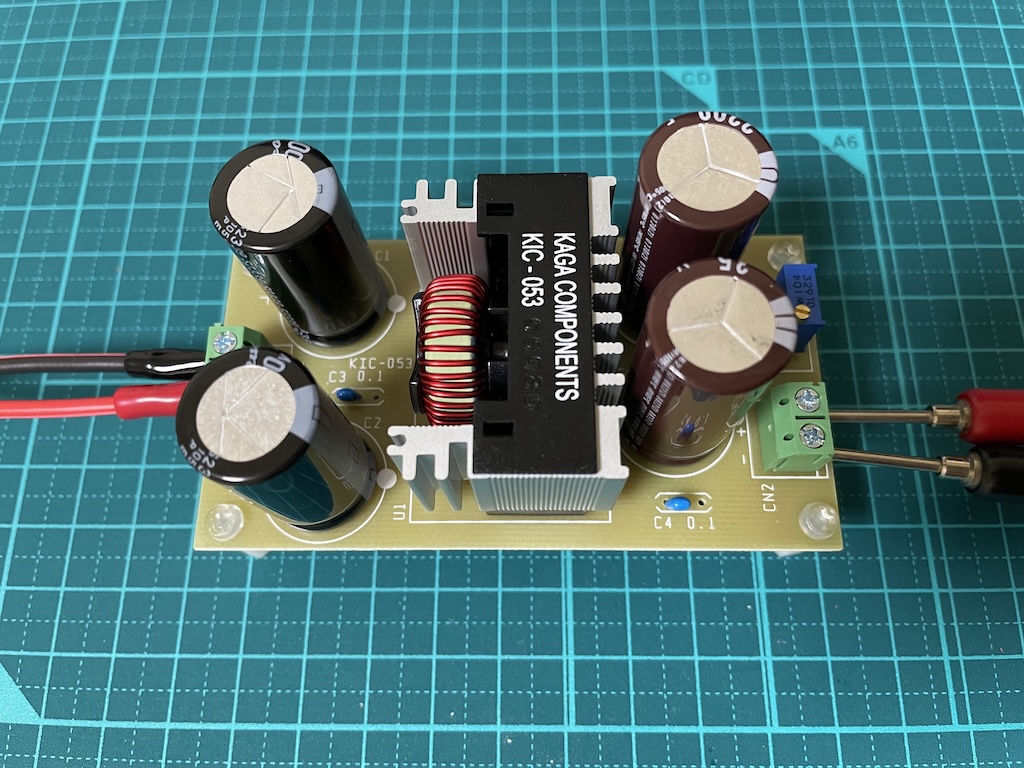

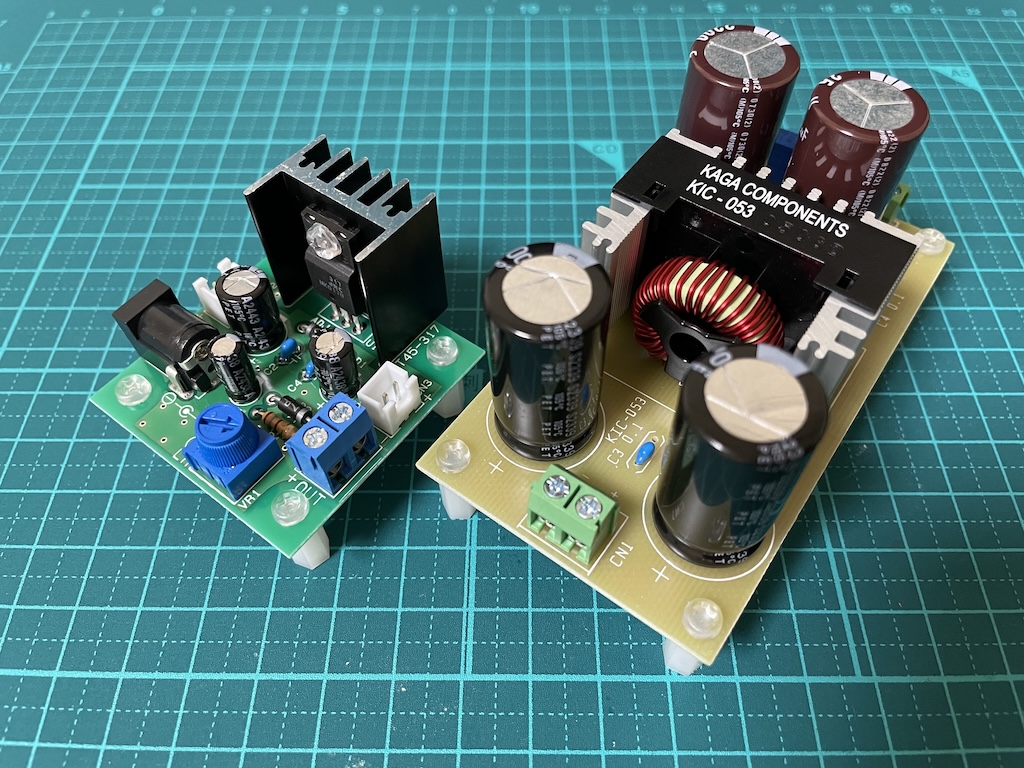

可変スイッチング電源キットAE-KIC-053

実はもう1つ購入していて、加賀コンポーネント(現在は加賀マイクロソリューションのようですが、詳細は不明です)のDC/DCコンバータKIC-053を使用したスイッチングレギュレータのキットです。

動作確認中(四隅のプラスチック製の脚は別売りです)

左が電源側の入力で、右が出力です。最初、出力電圧が5Vになっていて、半固定抵抗器を付けない場合のデフォルトが5Vと説明書に記されていたため、はんだ付けを失敗したかなと思いましたが、右上にある青い多回転半固定抵抗器をだいぶ回すと12Vが出力されるようになりました。

自作した2種類の安定化電源

左が最大1.5Aのリニアレギュレータ、右が最大3Aのスイッチングレギュレータで、どちらも説明書には使用電圧よりも3V高い電圧の入力が必要と記されています。左のリニアレギュレータは低消費電力のオーディオ向け、右のスイッチングレギュレータはその他向けで使用するのが良さそうです。

安定化電源を購入したら、何故か安定化電源が更に2つ増えたという話ですが、いずれうちのオーディオで使えないかなと思っているところです。