まさはる's Weblog

2025年10月 4日

オーディオアンプ回路をブレッドボードで作ってみました(その6)

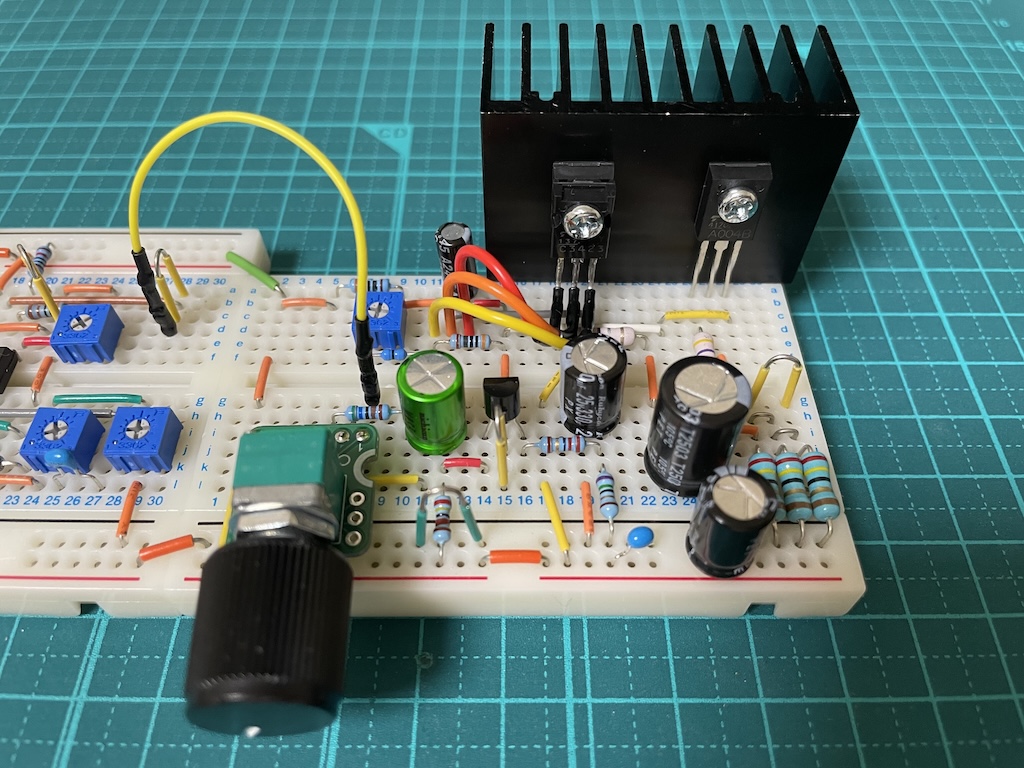

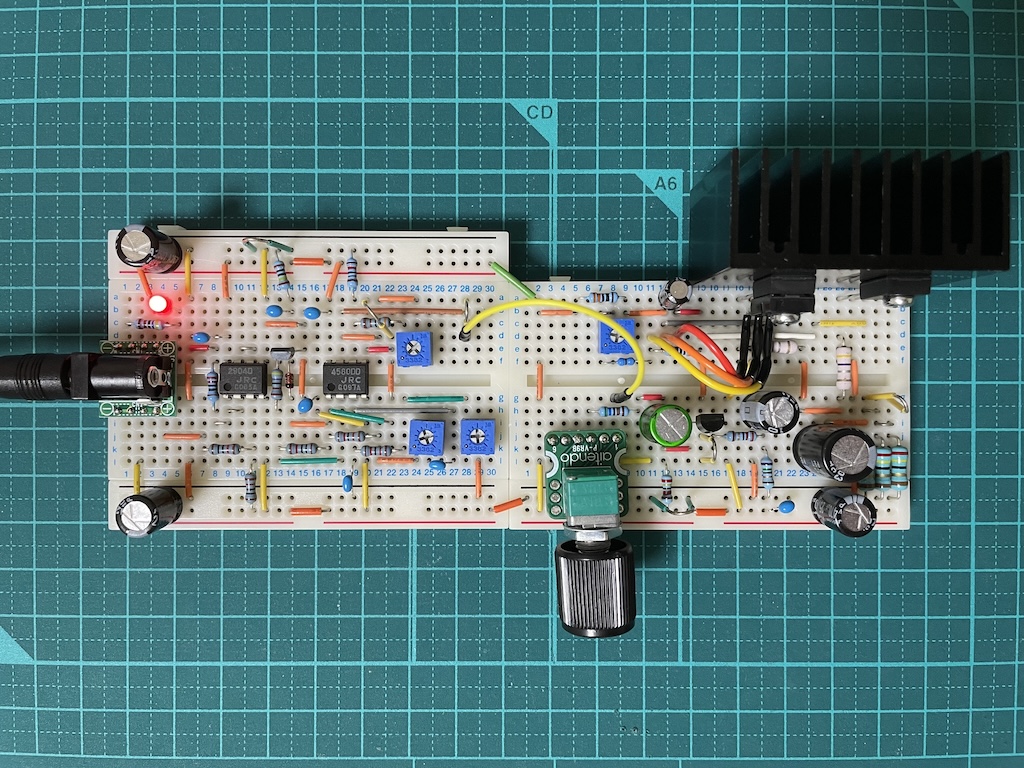

Category : Electronics / Posted at 2025年10月 4日 16:22今回は、前回紹介した技術本の「CQ出版社 定本 トランジスタ回路の設計」の第4章に出てくるバイアスの調整が可能なAB級アンプを作ってみました。

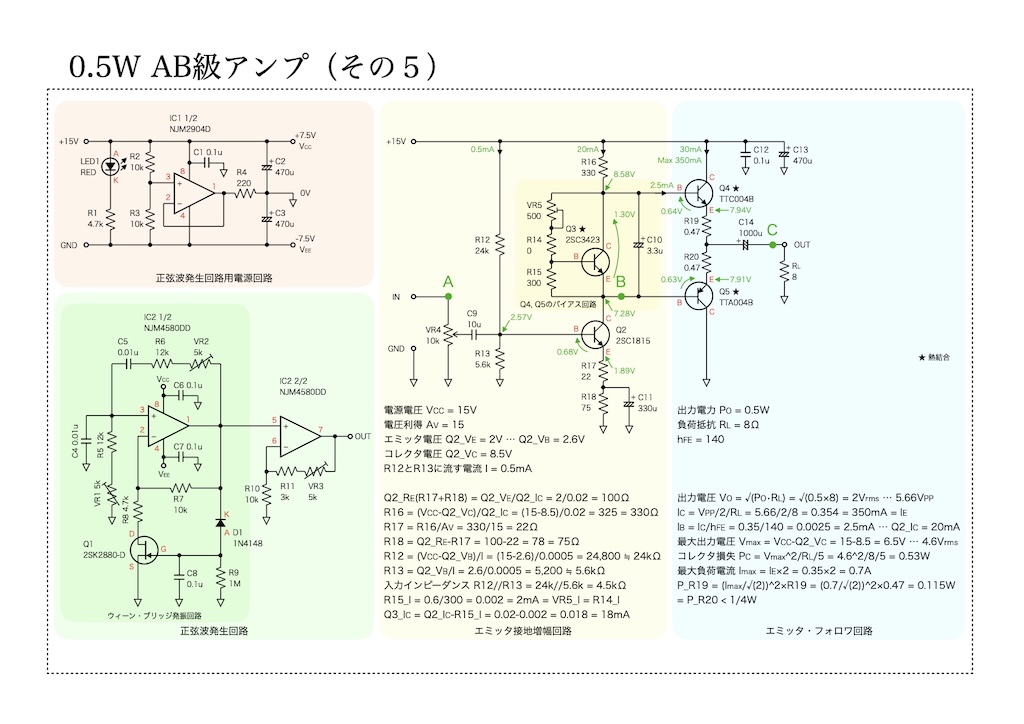

AB級アンプ(その5)

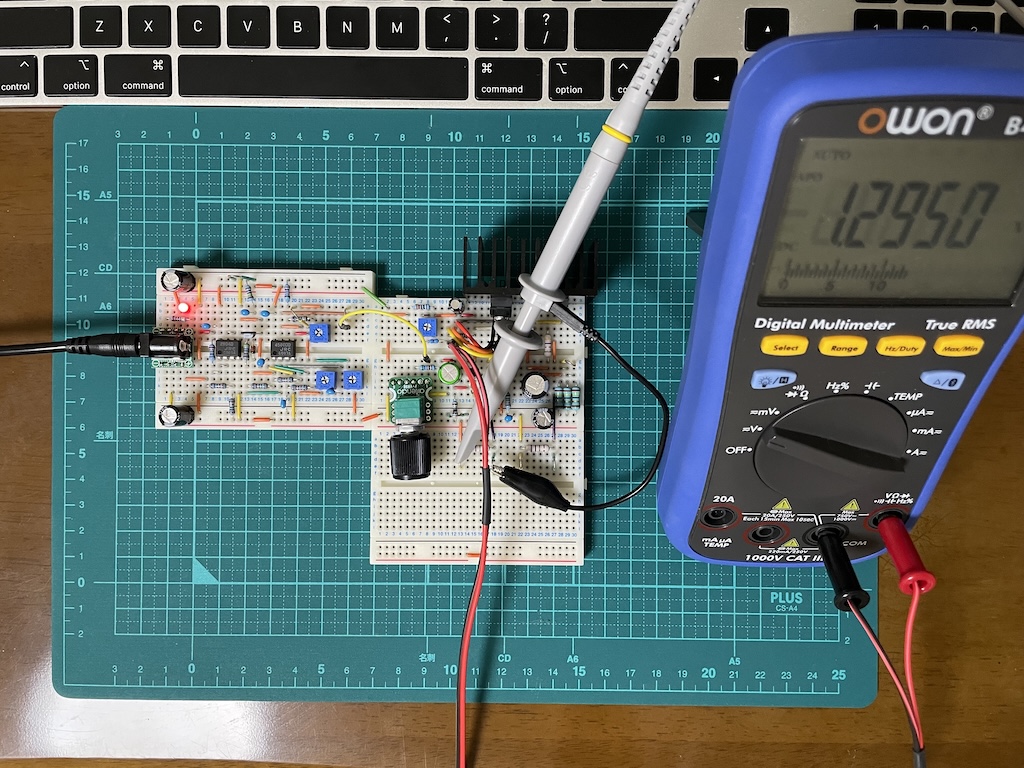

左側は正弦波発生回路で、右側がアンプの部分です。このアンプを作るに当たって、トランジスタを熱結合するために3つ付けられるヒートシンクを探したのですが、ネットでは売ってなかったので、バイアス回路のトランジスタは終段のトランジスタの上にM3ネジでくっつけています。

この回路、最初のエミッタ接地増幅回路で逆相になってそのままなので、アンプとしてはどうかと思いますが、今回はバイアスの調整がメインなので、そこは考えない事にします。

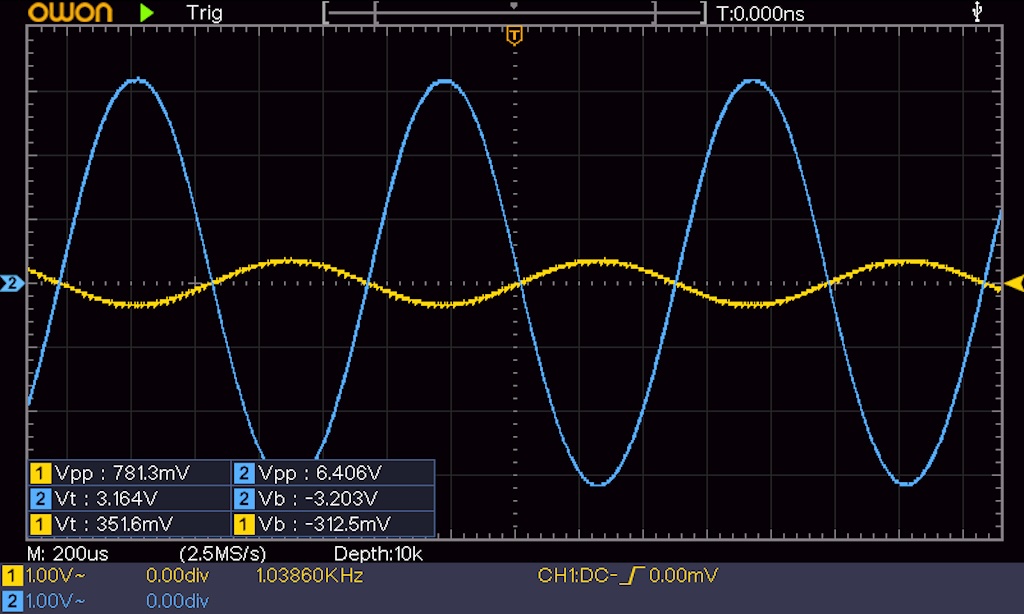

回路図のA点とB点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はB点)

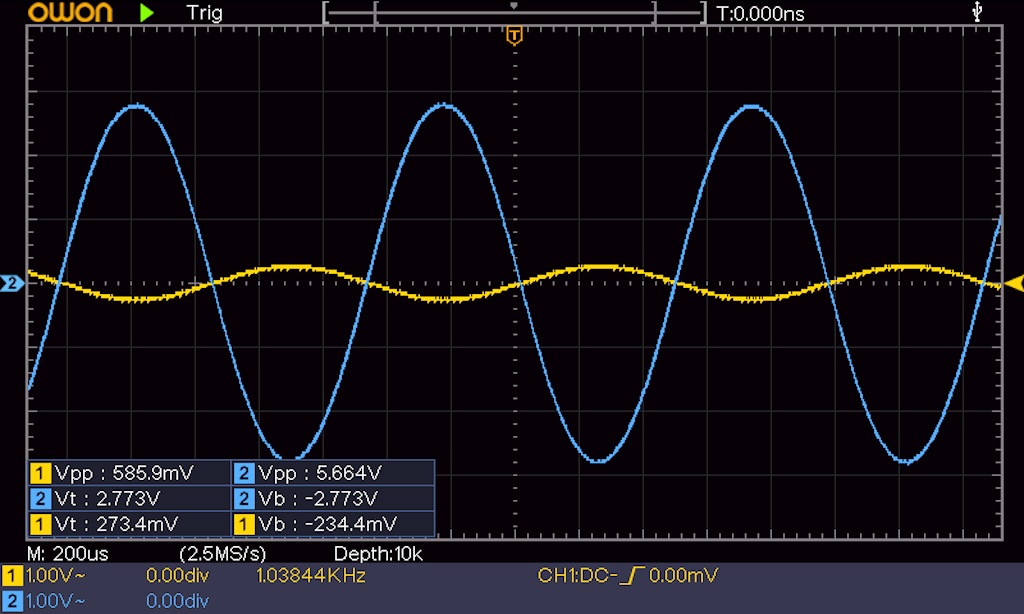

回路図のA点とC点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はC点)

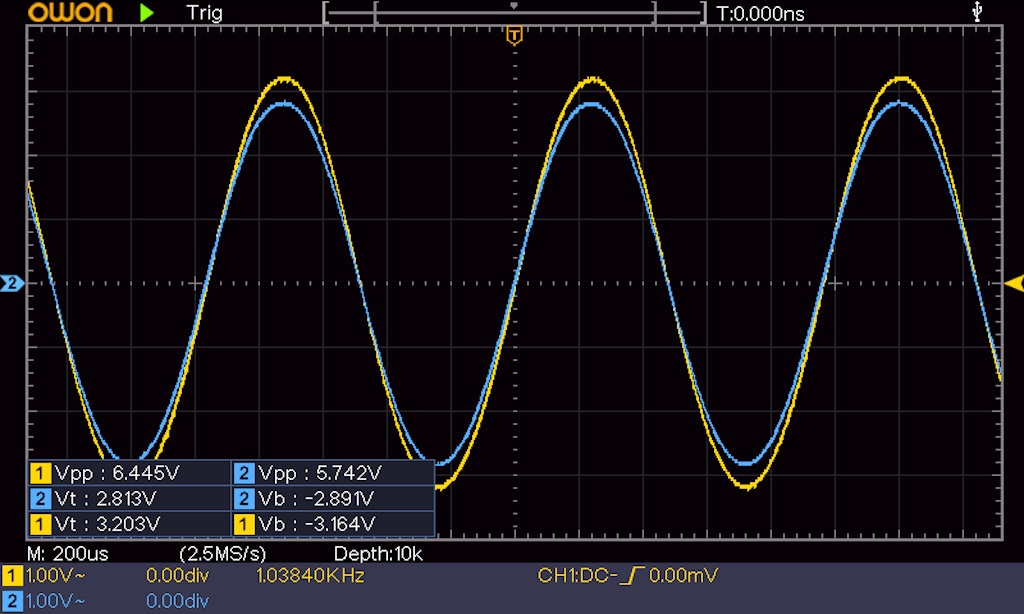

回路図のB点とC点(CH1(黄色)はB点、CH2(水色)はC点)

入力は教科書どおり1VPPにしていたのですが、なぜか出力を上げると振幅が小さくなってしまいました。出力の振幅に合わせて電源電圧も変動していると思うので、そのせいかもしれません。まぁ、とりあえず出力が0.5Wになる5.66VPPが出せたので、バイアスの調整をしてみたいと思います。

バイアスを調整するに当たって、最終段のコレクタ電流はQ4とQ5のコレクタに1Ωの抵抗を入れて、その両端の電圧をオシロスコープで計測するのと、Q3のVCEはデジタルマルチメータで計測してみました。

Q4のICを計測中...

最初、オシロスコープは2チャンネルあるので、CH1はQ4のコレクタ電流を、CH2はQ5のコレクタ電流を計測してみたところ、とんでもない値(1.2Aぐらい)になってしまいました。よく考えたら、オシロスコープの各チャンネルのグランドは内部で接続されているので、グランド電位の違うものを同時には計測できない事に気付いたため、Q4のコレクタ電流のみ計測しています。

また、出力はトランジスタの発熱が大きそうなので、定格の1/2の0.25Wでやってみました。

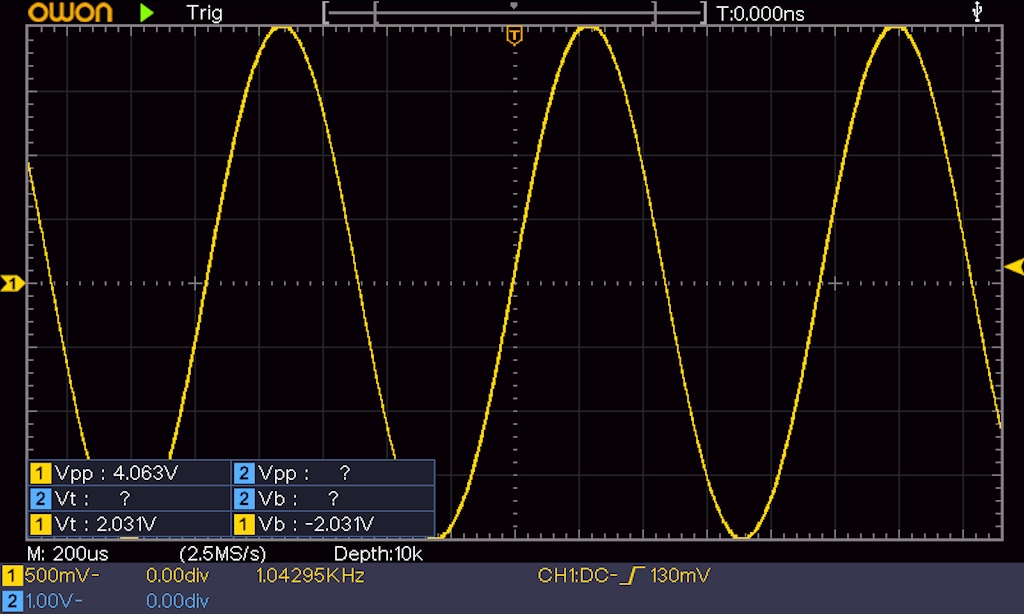

出力は0.25Wの4VPP

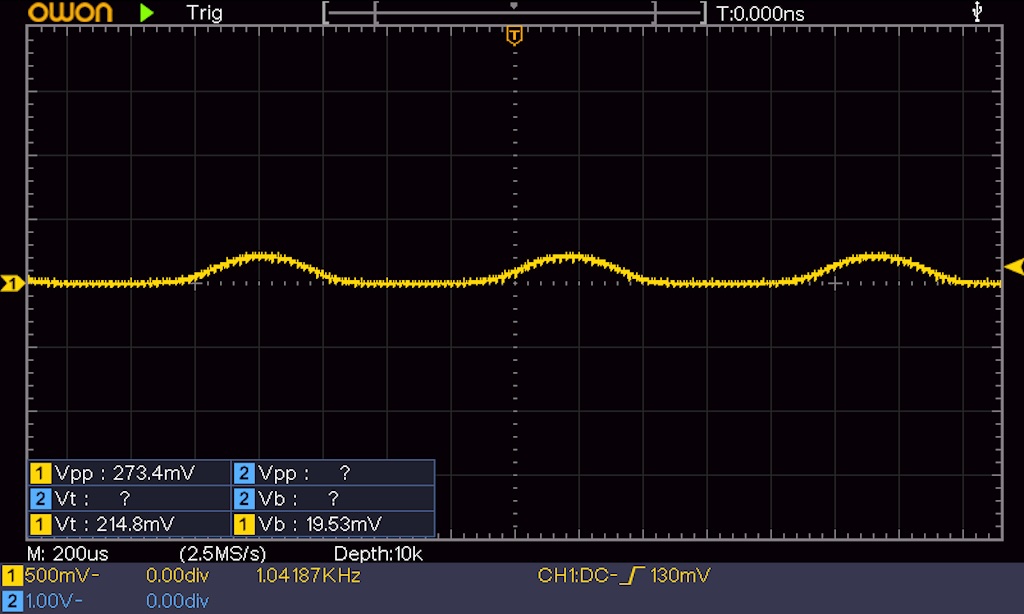

Q3のVCEが1.3Vの時のQ4のIC

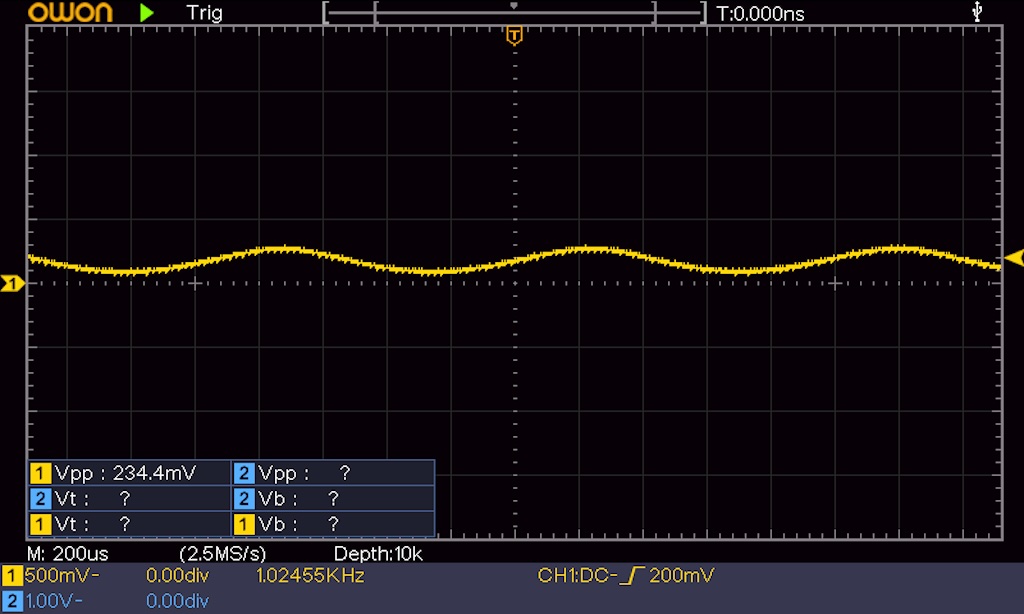

Q3のVCEが1.5Vの時のQ4のIC

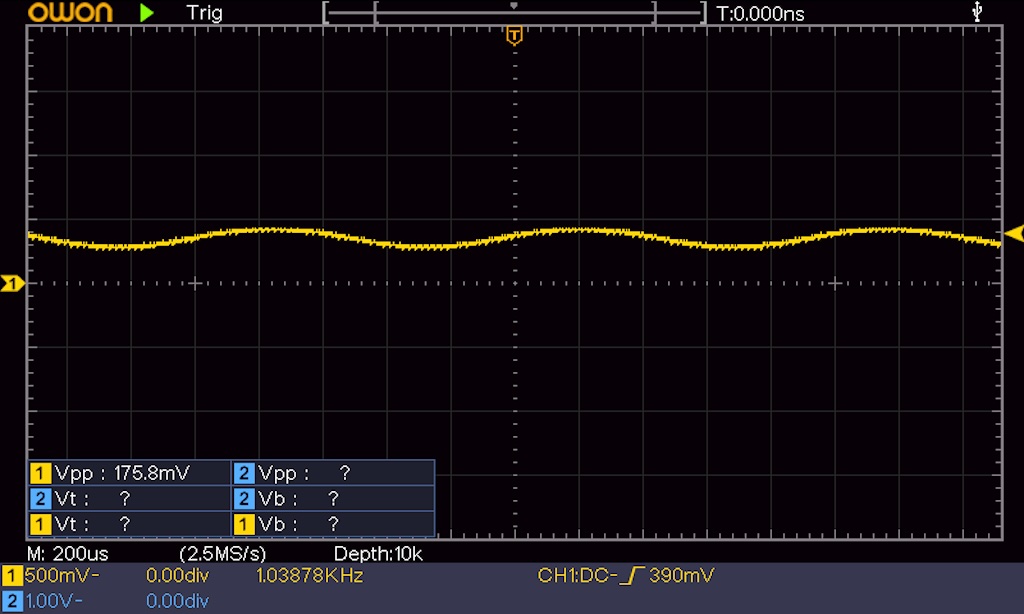

Q3のVCEが1.7Vの時のQ4のIC

コレクタ電流は1Ωの両端の電圧を計測しているので、画面の電圧値はそのまま電流値に置き換えられます。Q3のVCEが1.3Vの時は半分ぐらいが0Aで、AB級動作になっている事が分かります。VCEが1.5Vの時は最低が100mAぐらいでA級動作になっており、VCEが1.7Vの時は最低が250mAぐらいでA級動作になっていますが、コレクタ電流を流しすぎな感じです。ちなみに、ヒートシンクは触ることができますが、かなり熱くなっています。

今回、バイアスを調整してA級動作を試してみましたが、所有のヒートシンクが小さいため当面はAB級アンプで作った上で、気持ち少しだけコレクタ電流を流すような設定にしたいと思います。