まさはる's Weblog

2025年9月27日

オーディオアンプ回路をブレッドボードで作ってみました(その5)

Category : Electronics / Posted at 2025年9月27日 08:19

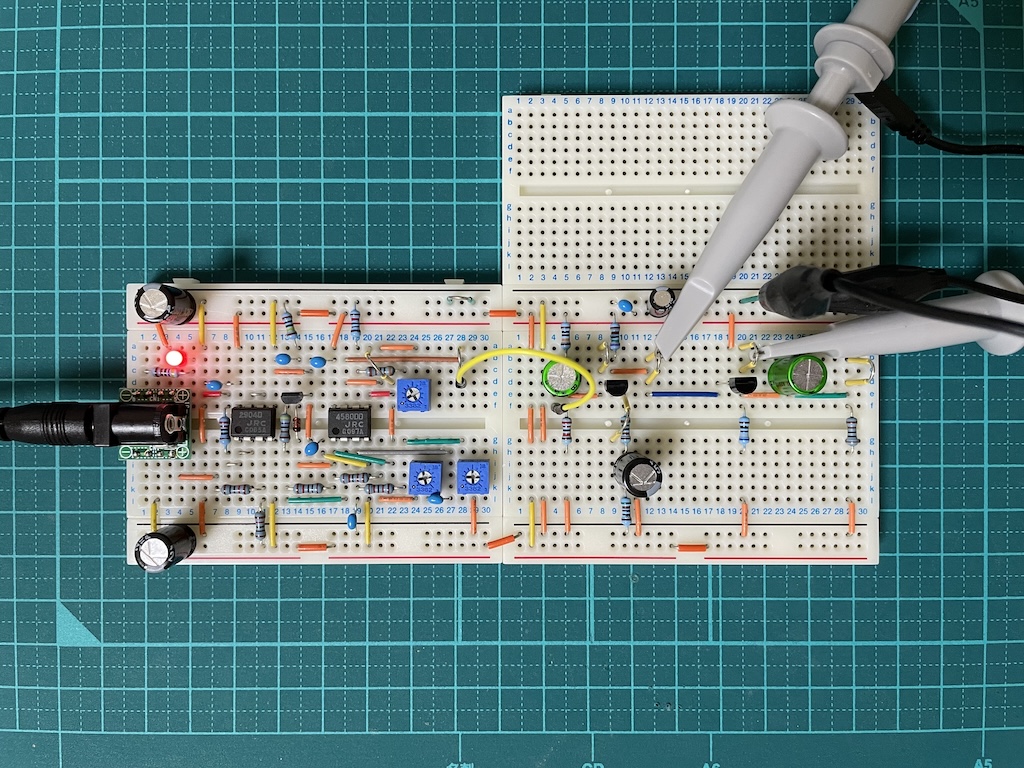

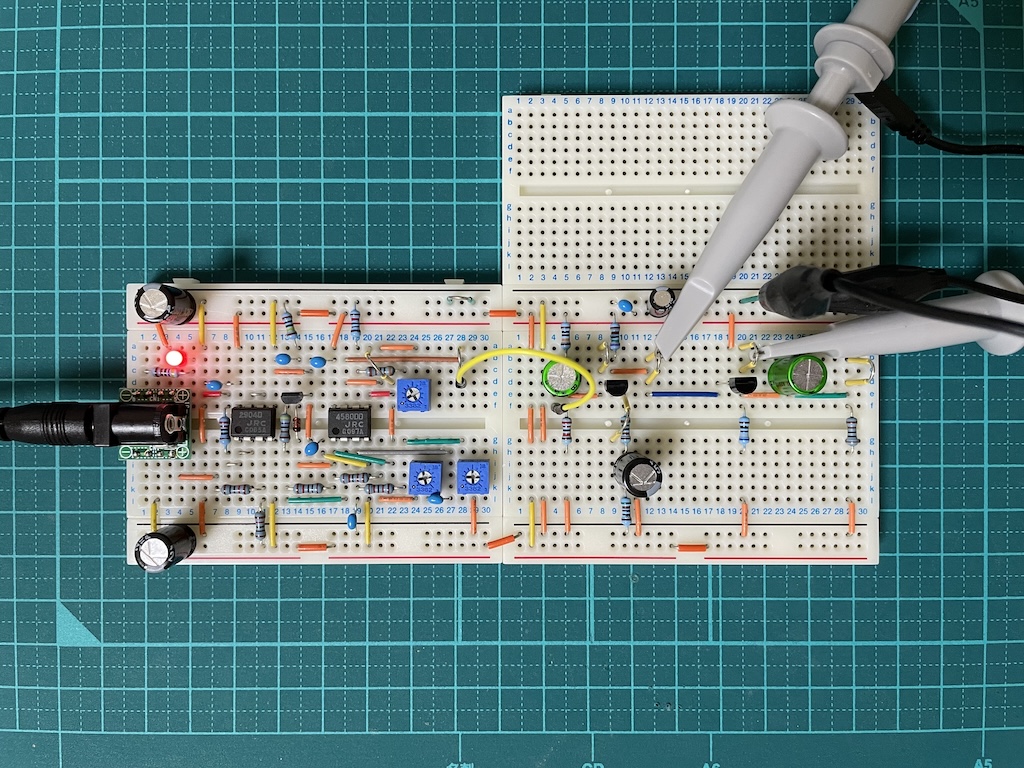

何やら回路を測定中...

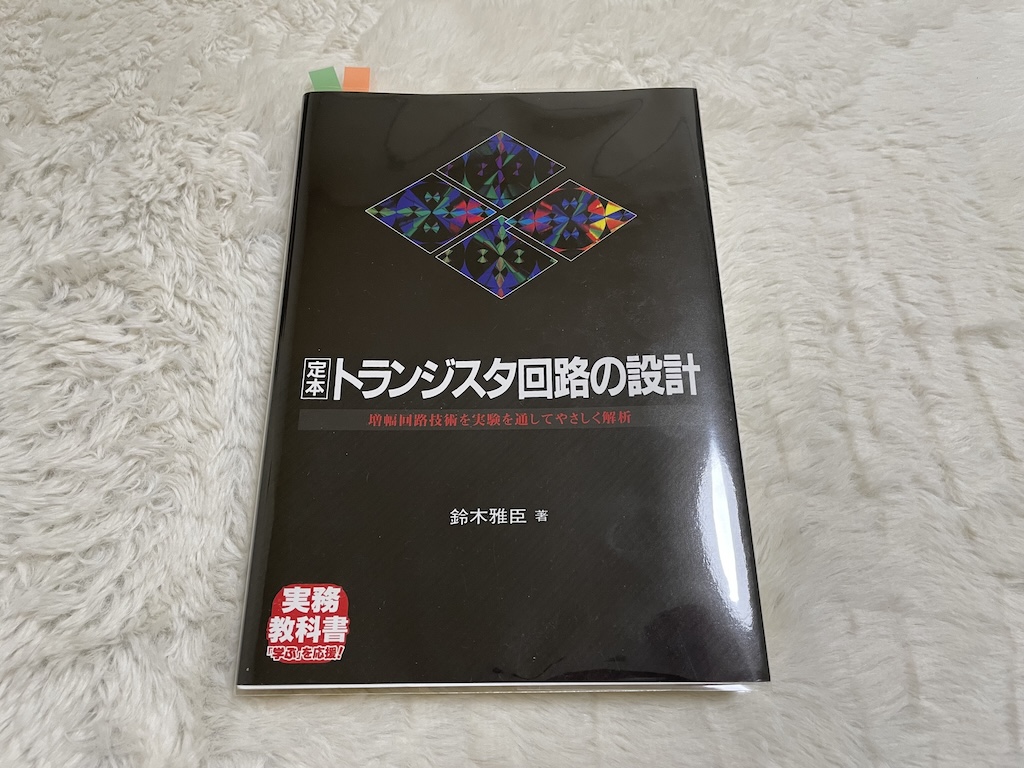

前回、自作したアンプの出力をうちのスピーカーに繋げて、意外にも普通に音が出たーで終わったのですが、前回まではネット等の情報を元に見よう見まねで回路図を作っていたため、次の本を購入して一から勉強してみる事にしました。

CQ出版社 定本 トランジスタ回路の設計

この本と似たような本をかなり以前に購入しているのですが、この手の回路の学習に最低限必要な信号発生器とオシロスコープは当時非常に高価で、持っていたのはアナログテスターだけだったので、数ページ読んだだけで終わってしまった記憶があります。

今は、正弦波発生回路(自作)、100MHz 2chのオシロスコープ、デジタルマルチメータ、30V 5Aの安定化電源があるので、この本の内容に合わせて実習しているところです。

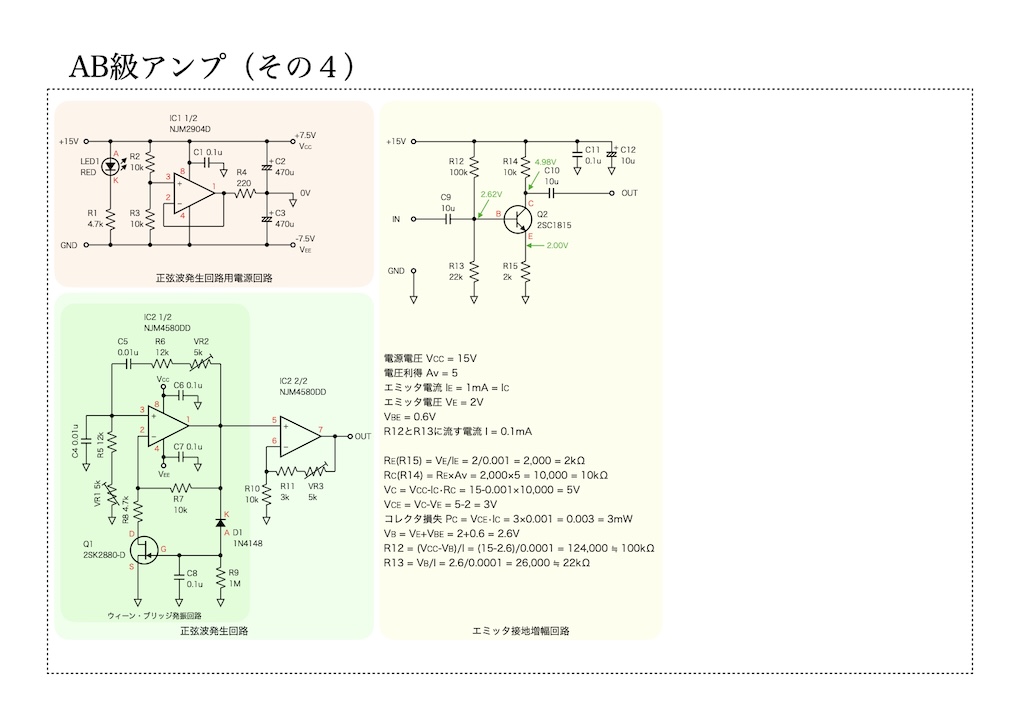

これは教科書の第2章に出てくるエミッタ接地増幅回路です。左側の赤と緑の部分は正弦波発生回路なのでアンプ自体とは直接関係ありません。アンプのそれぞれの抵抗値は、電流値を定めた後、オームの法則を使って計算して求めていきます。

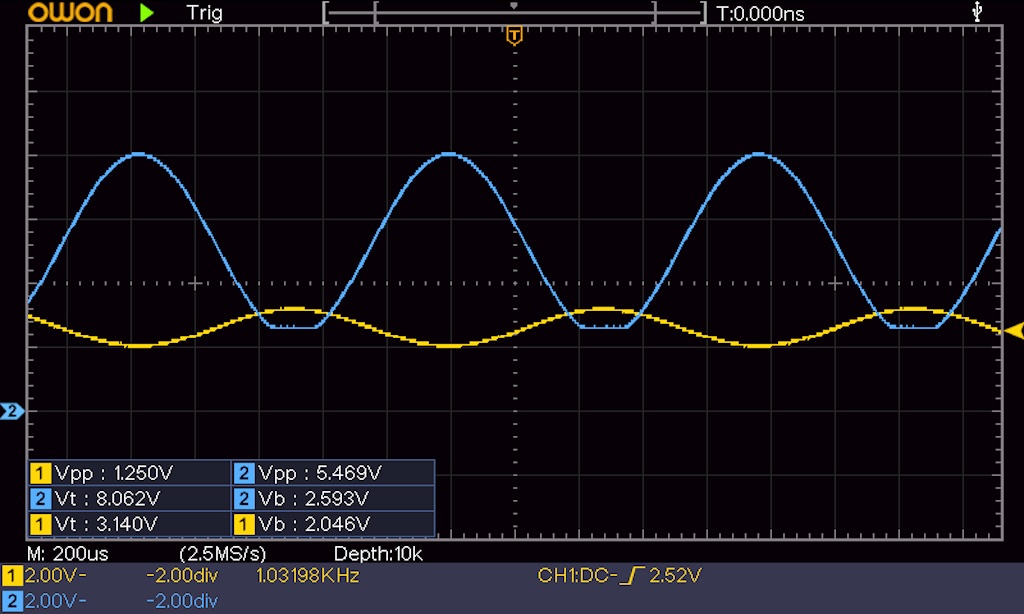

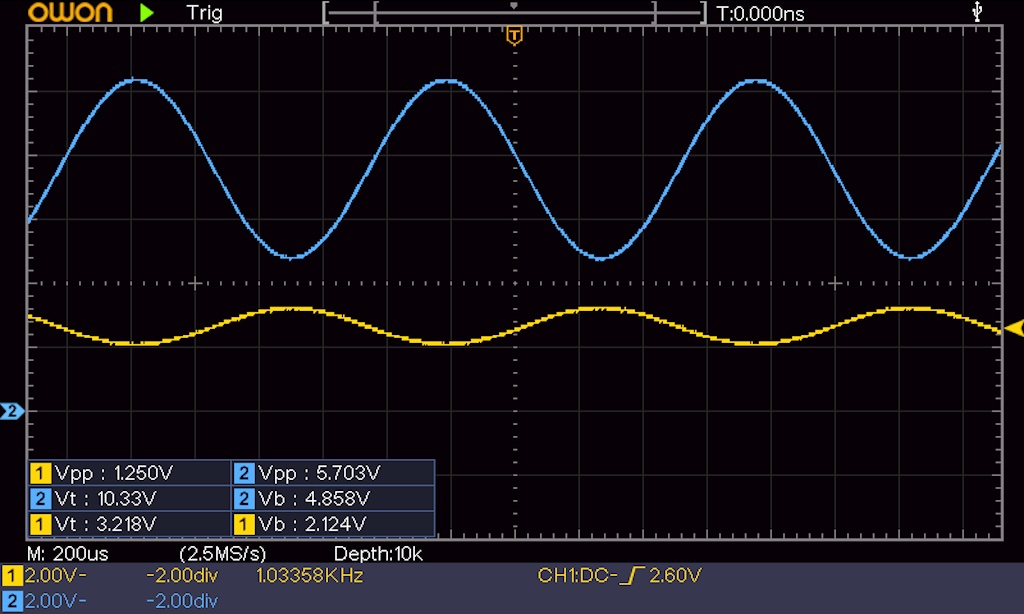

VBとVC(CH1(黄色)はVB、CH2(水色)はVC)

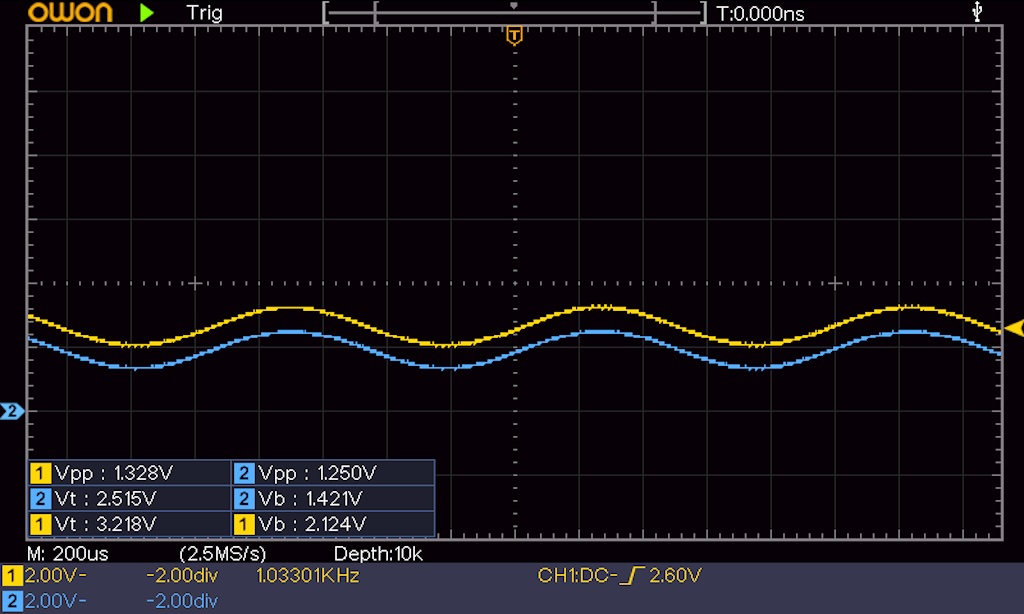

VBとVE(CH1(黄色)はVB、CH2(水色)はVE)

この回路は+15Vの単電源なのでオシロスコープの画面では、0Vは2マス下げた位置で1マスは2Vです。VEはVBの0.6V下がりになって教科書どおりですが、出力のVCの下側がクリップしているので、VCを上げてみました。

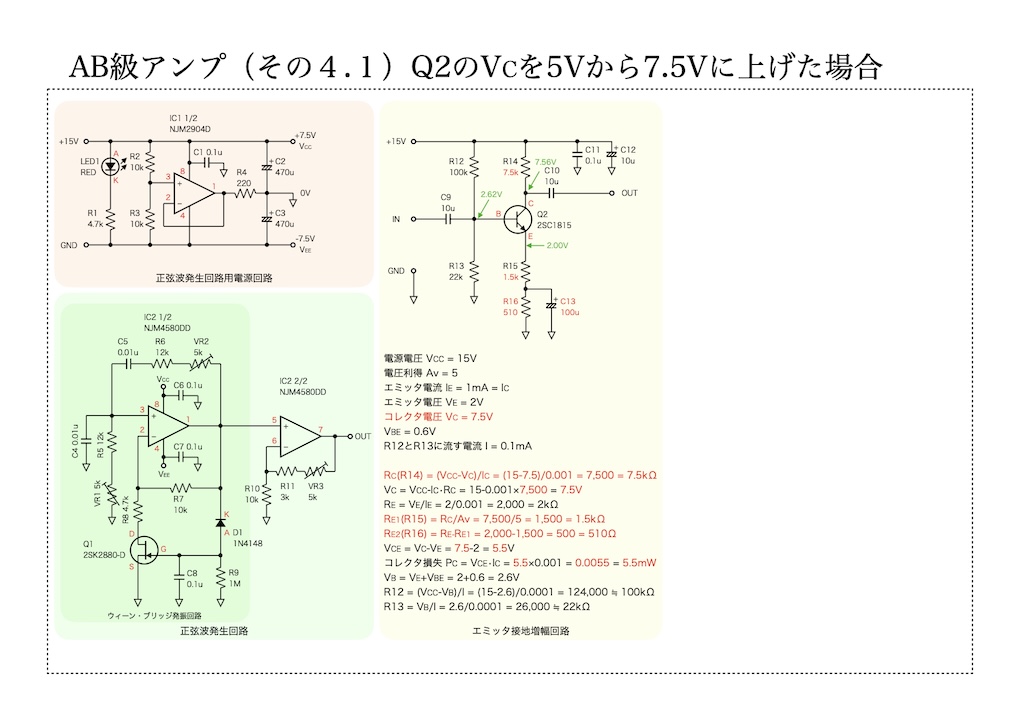

6Vでもクリップは解消するのですが、+15Vの単電源でだいぶ余裕があるのでVCを中点付近の7.5Vに上げてみました。

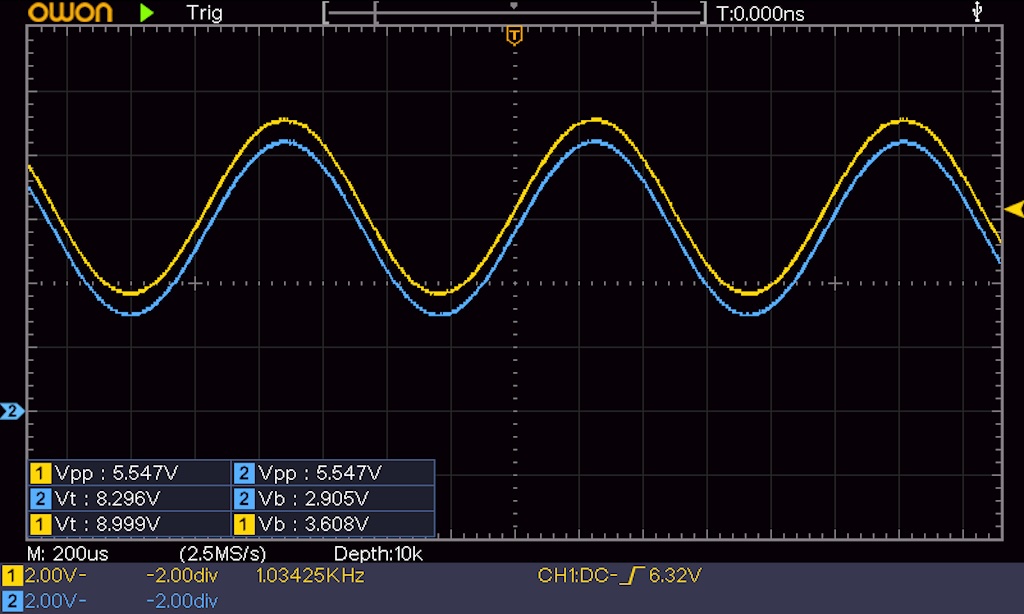

VBとVC(CH1(黄色)はVB、CH2(水色)はVC)

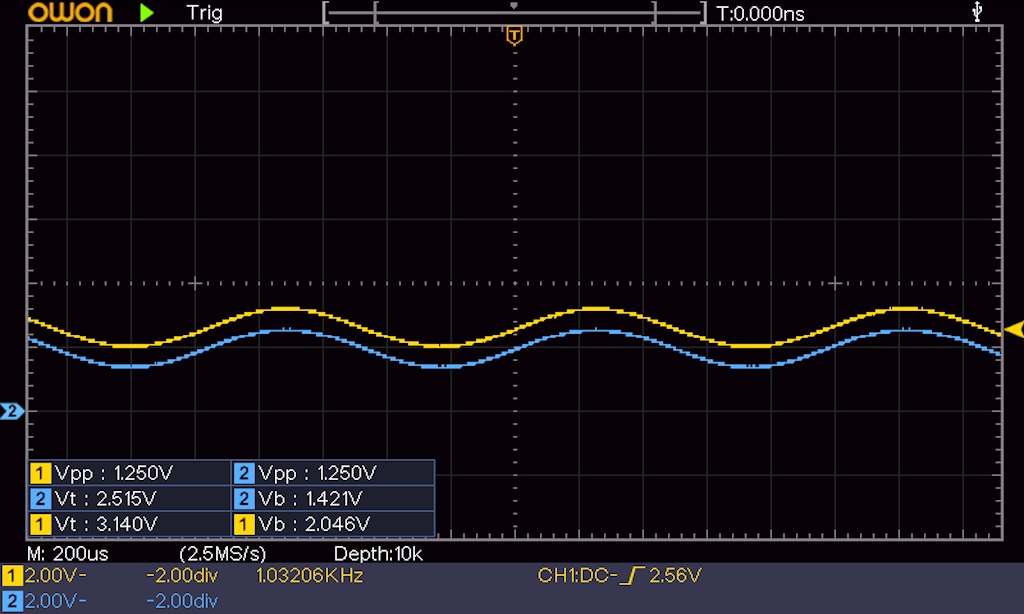

VBとVE(CH1(黄色)はVB、CH2(水色)はVE)

VCがだいぶ上に上がって下側のクリップは解消されていますが、VCEが3Vから5.5Vに大きくなったことから、コレクタ損失PCも3mWから5.5mWに大きくなりました。この損失は熱になるだけなので、必要以上にVCを上げることは無駄だと分かりました。

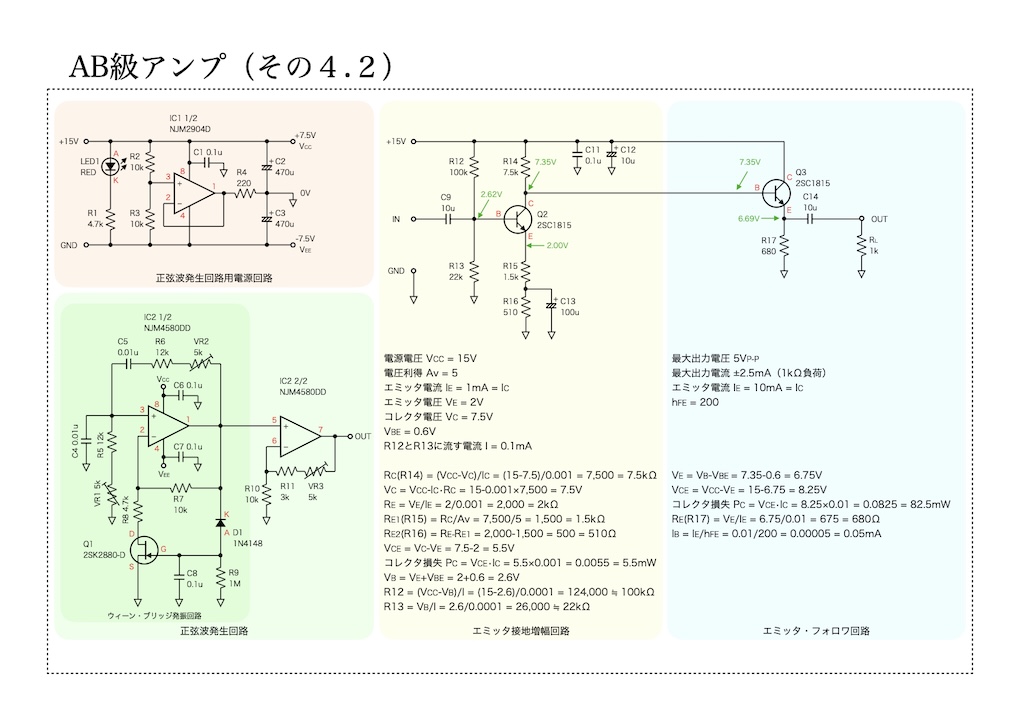

続いて、第3章のエミッタ・フォロワ回路も追加してみました。

教科書だとエミッタ・フォロワ単独回路なのですが、作ったエミッタ接地増幅回路の後ろに繋げたため、入力側のカップリングコンデンサやバイアスを掛ける抵抗を省略した回路になっています。

Q3のVBとVE(CH1(黄色)はVB、CH2(水色)はVE)

教科書を見ながら自ら計算していくことで、計算する順序や抵抗値の計算方法が分かってきました。これはこのまま地道に行くしかないと思いつつ、教科書は「続 ...」の2冊目も購入してあり、FETが出てくるのは遙か先...w。

この後の第4章は、出力段トランジスタのバイアス調整が可能なパワーアンプの実習なので楽しみです。

アンプの話からそれて正弦波発生回路の話ですが、今回使っている正弦波発生回路は以前から使っているものと全く同じ回路で、新たに組み直したものです。

左側が正弦波発生回路(1枚目と同じ写真)

組み直すに当たり、なるべく1kHzに近づけるよう、R5+VR1、R6+VR2を1kHzになる15,900Ωにピッタリ合わせて組んでみました。出来て電源を入れてみると発振しない...。何でーってことで、配線のチェックを行いましたが、間違いは見当たらず。

翌日、全部バラして組み直してみましたが、やっぱり発振しない...。部品を入れ替えても同じ。途方に暮れて、部品が熱くなってないかなと思い、あちこち触ってみると、C5(写真中央下にある積層セラミックコンデンサ)に触ると発振し、その後ゆっくりと収束して発振が止まります。回路に問題はないようですが発振が継続しないため、ピッタリに合わせた半固定抵抗器(写真中央下にある四角くて青いやつ)の抵抗値を変えてみたところ、VR1(写真中央下の右側)の抵抗値を変えると発振し始めて振幅幅も変えられることが分かりました。...この回路、こんなカラクリがあったとはw。これまで1発で発振していたのは抵抗値がアバウトだったのが良かったのかもしれません。