まさはる's Weblog

2026年1月29日

電子回路をブレッドボードで作ってみました(その2)

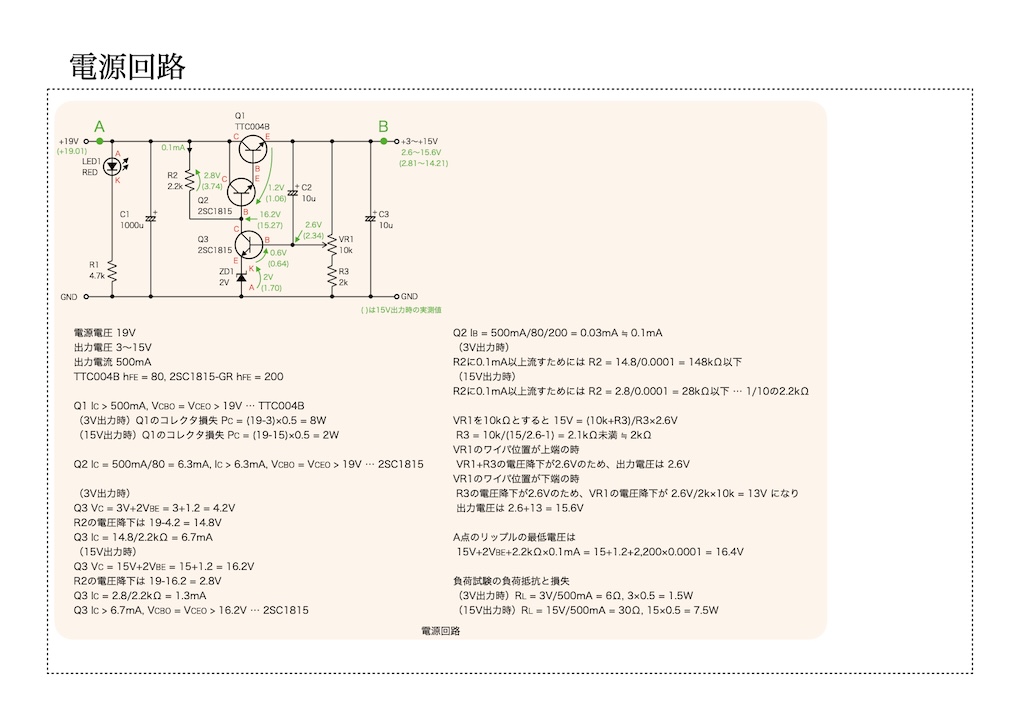

Category : Electronics / Posted at 2026年1月29日 18:54前回からの続きで、次は第10章の電源回路なので飛ばそうと思いましたが、負帰還をかけて電圧の調整をしているので、飛ばさずにやってみました。

(第10章の電源回路)

電源回路

3つのトランジスタ、ツェナーダイオードの他、部品点数が少ないので簡単に作れます。

出力電圧の設計値は+3V〜+15Vなのですが、最大で14.2Vまでしか出ていません。最初、出力電圧が15Vなので入力電圧を+2Vの17Vでやっていたのですが15Vが出なかったので、教科書どおりの19Vに変更してみましたが14V止まりになりました。何でかなと思いましたが、現在のところ電源には困っていないので、こういうものとしておきます。

話変わって、今回初めてツェナーダイオードを使ってみました。定電圧ダイオードという名称がついているので、常に定電圧というイメージがあったのですが、VR1で出力電圧を変更するとデーターシートの範囲ぐらいは変わることが分かりました。

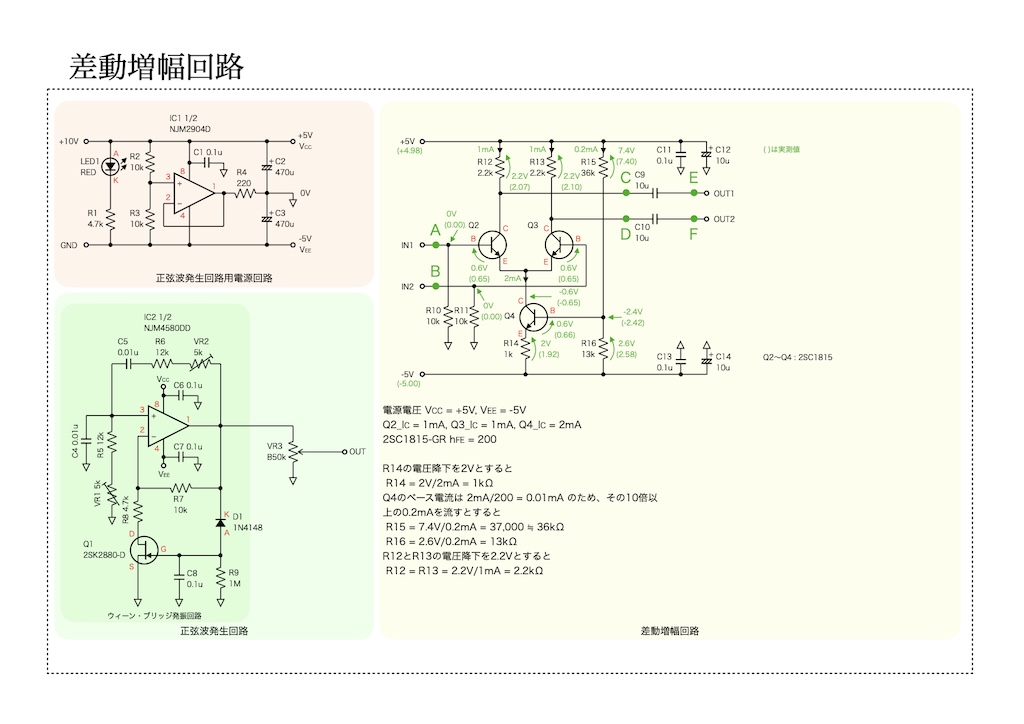

(第11章の差動増幅回路)

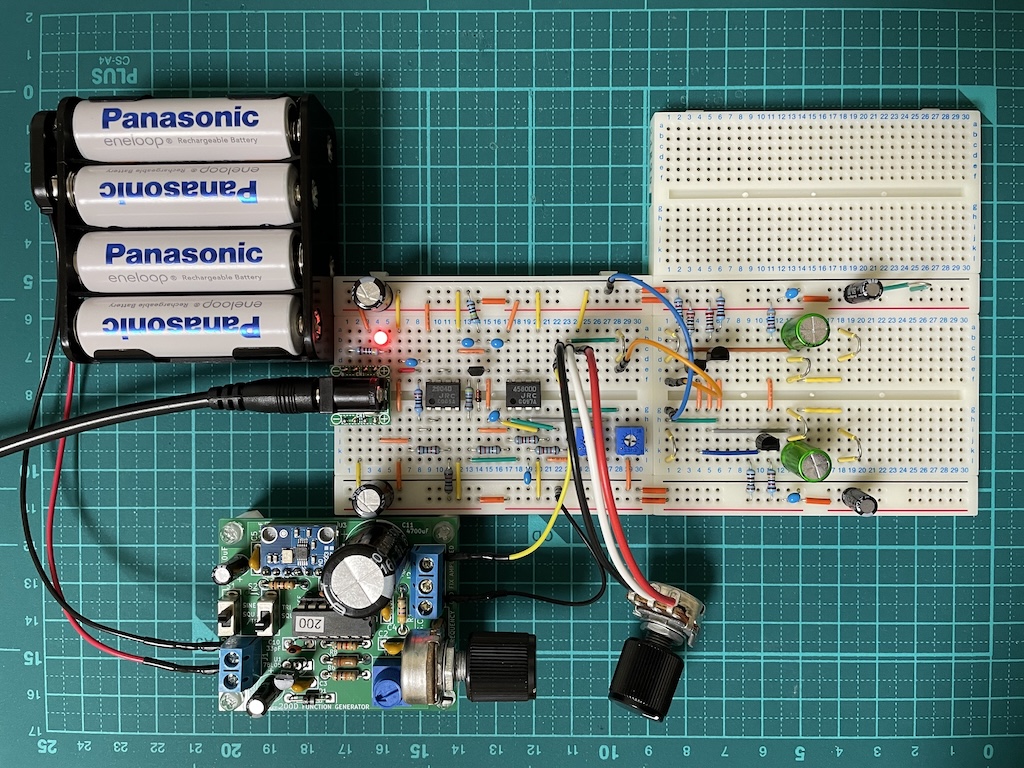

差動増幅回路

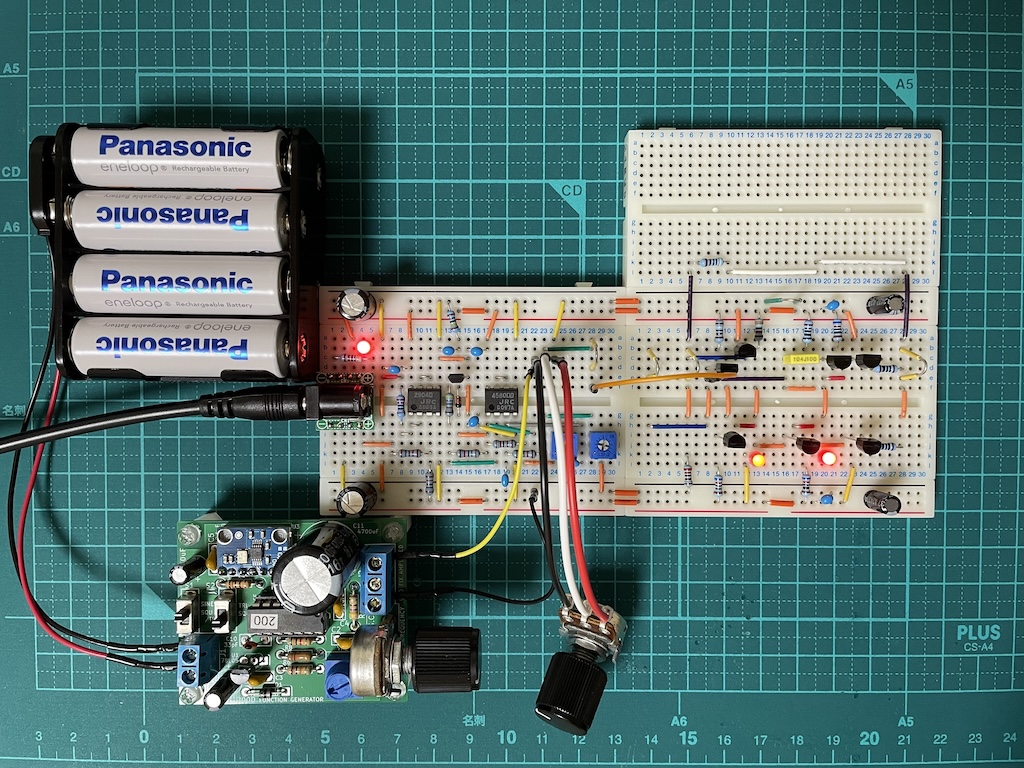

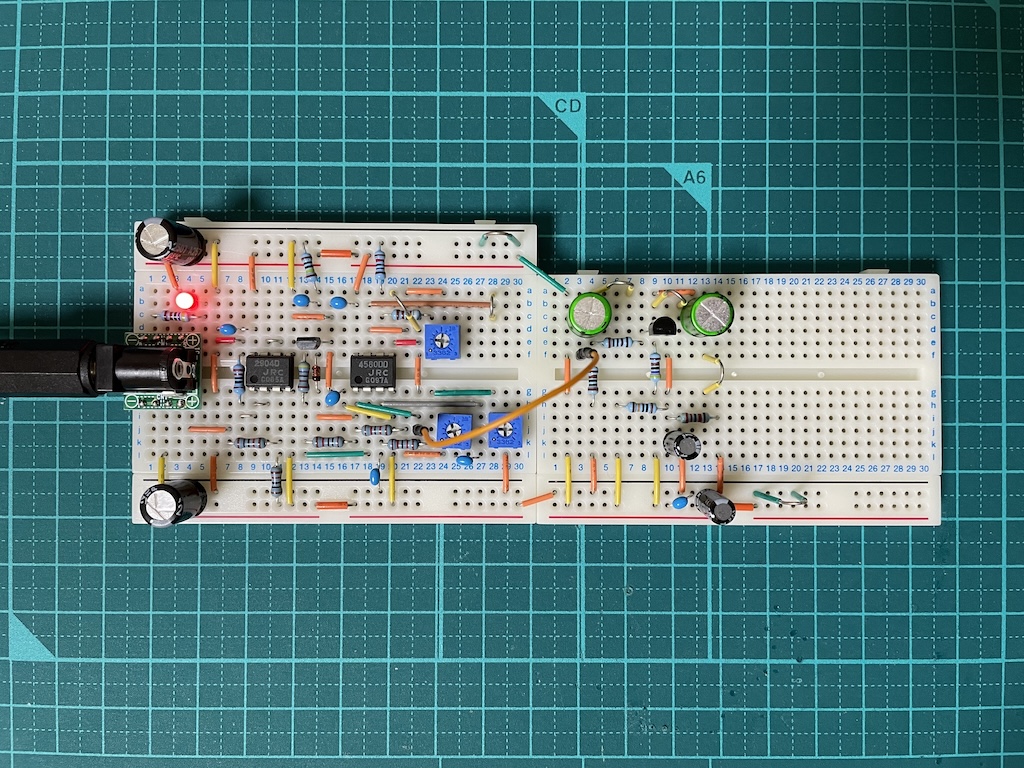

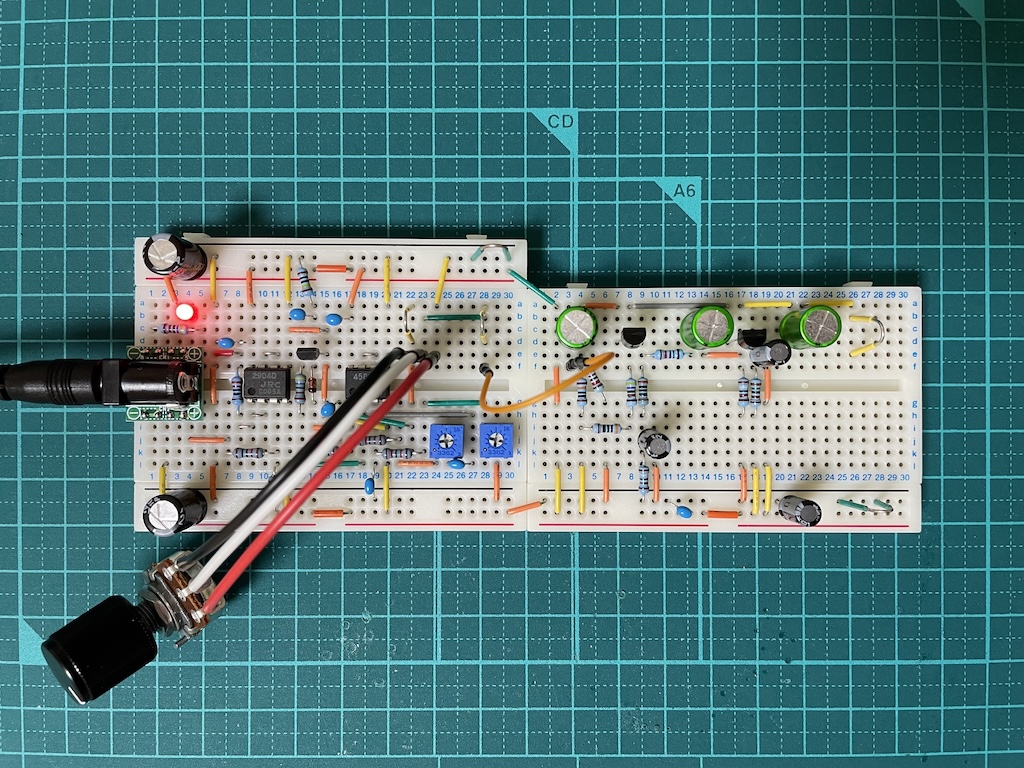

上の写真の右側が差動増幅回路です。

オペアンプの等価回路図の最初に出てくる差動増幅回路は、ネットに載っている自作回路図でもよく見かけます。初段の2つのトランジスタは、特性の揃ったデュアルトランジスタとするのが良いのですが、最初なので敢えて個別のトランジスタで作ってみました。

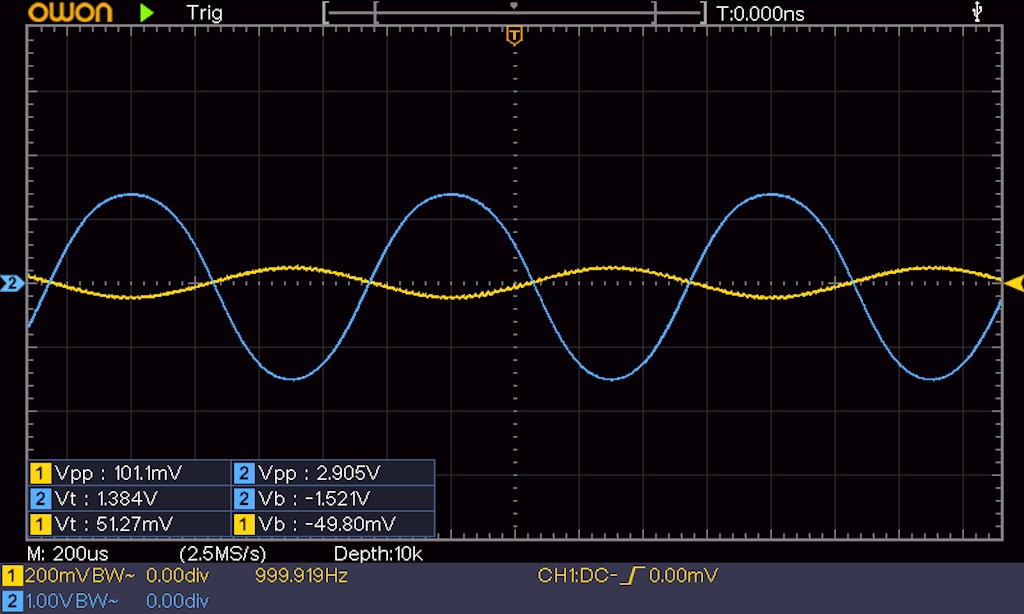

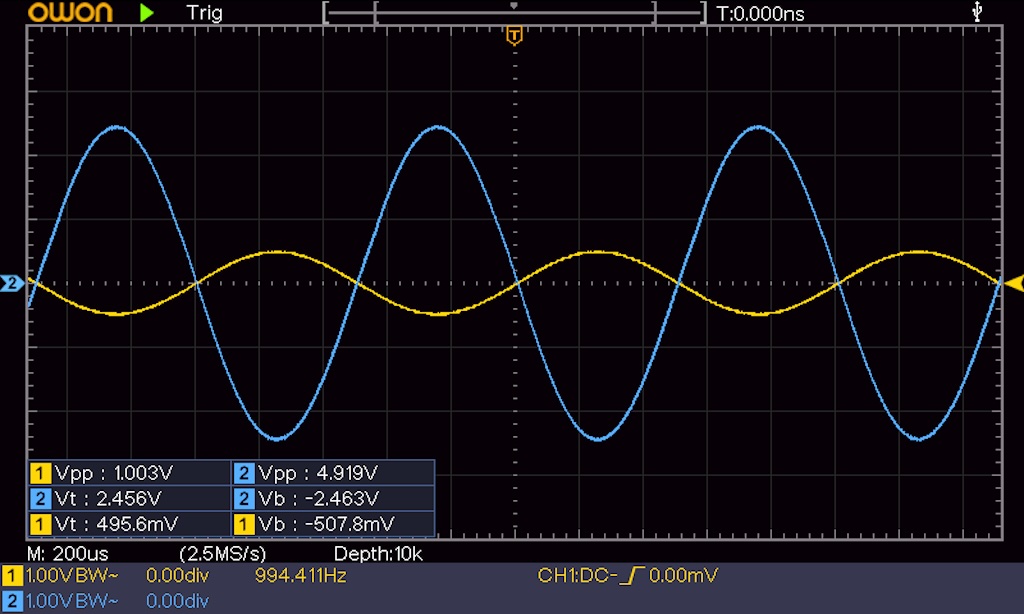

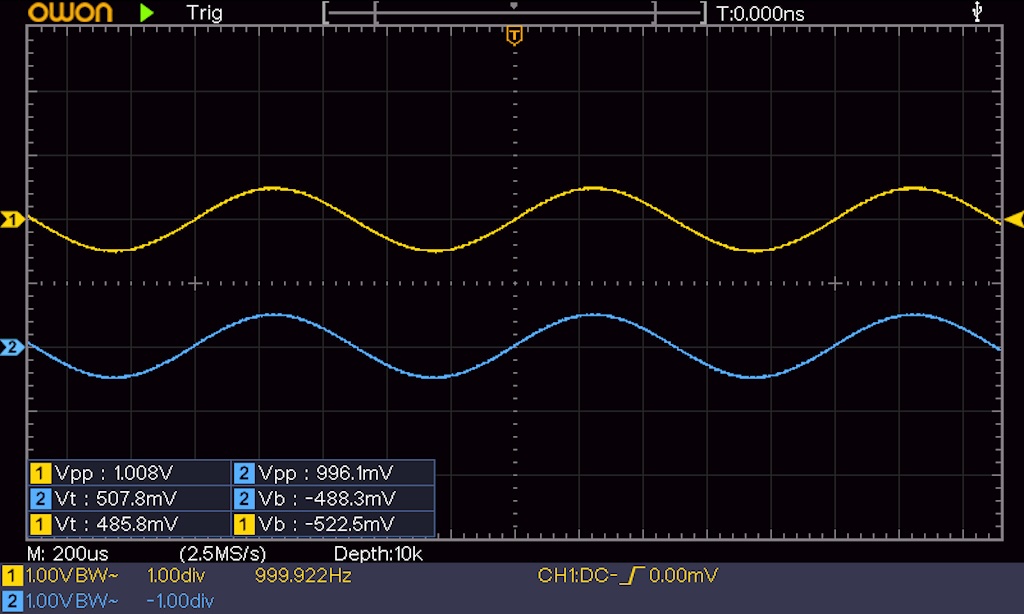

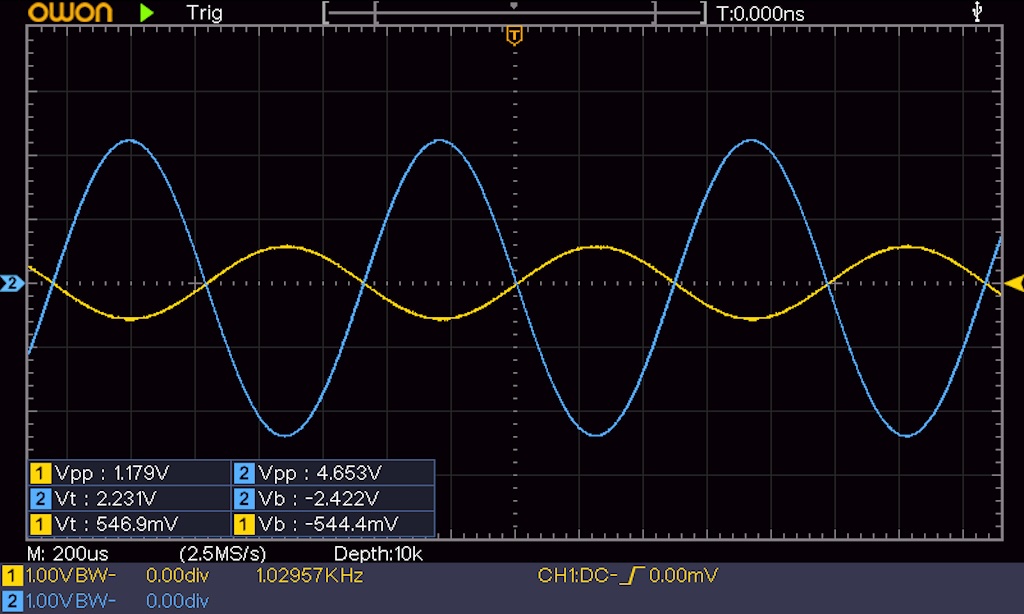

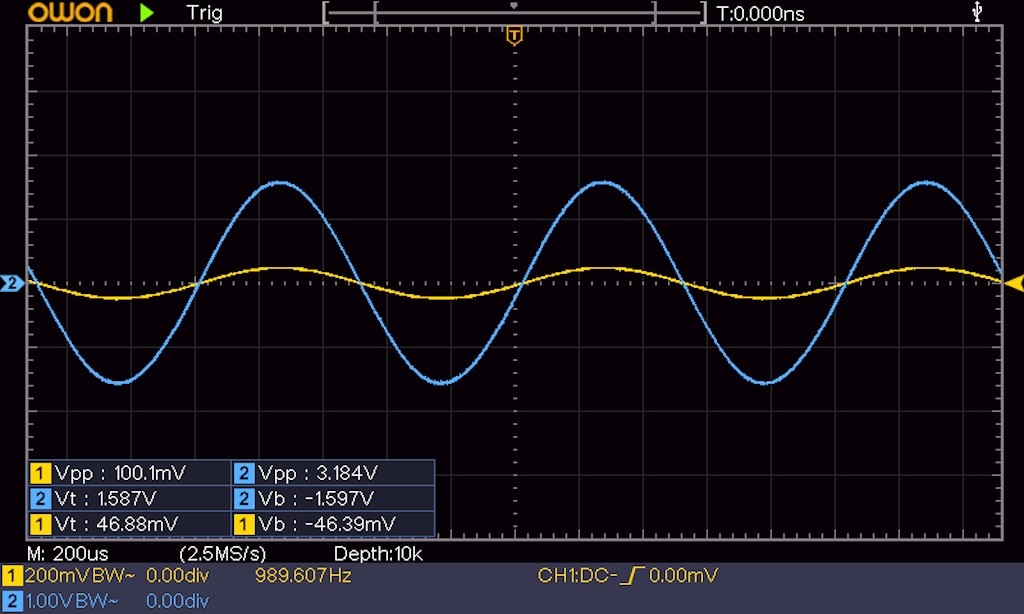

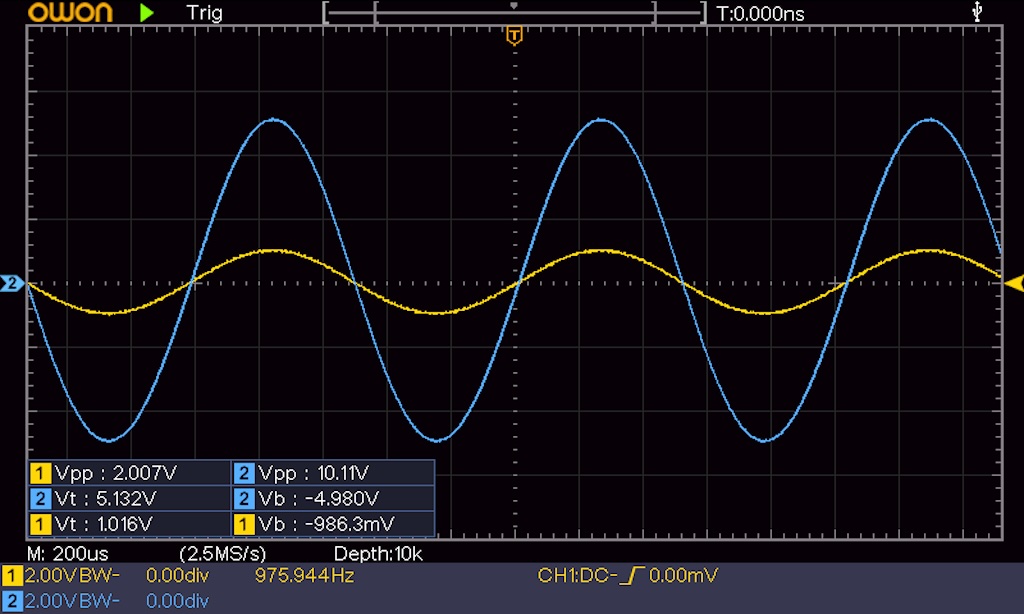

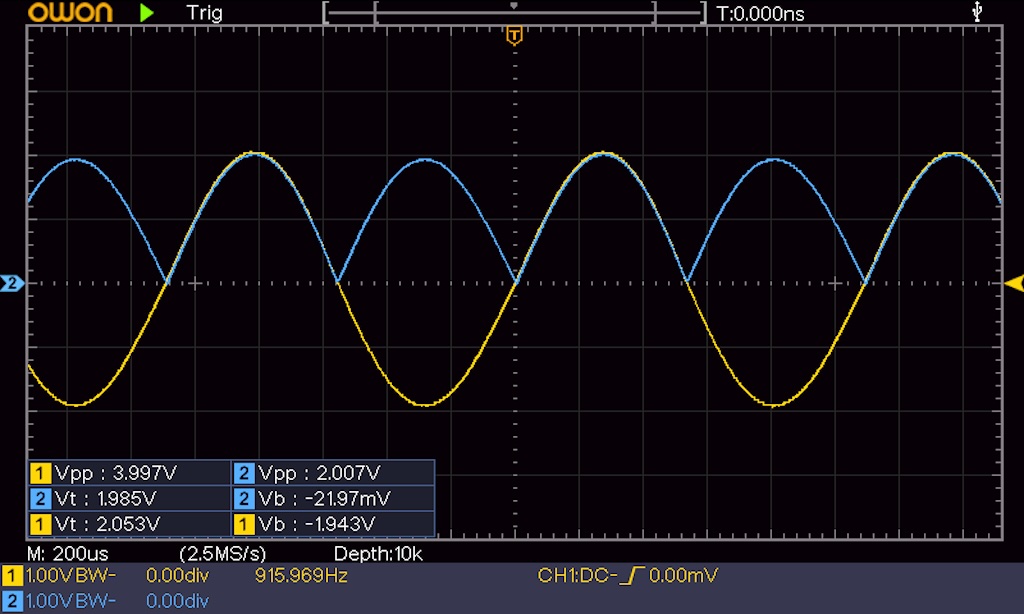

回路図のA点とE点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はE点)

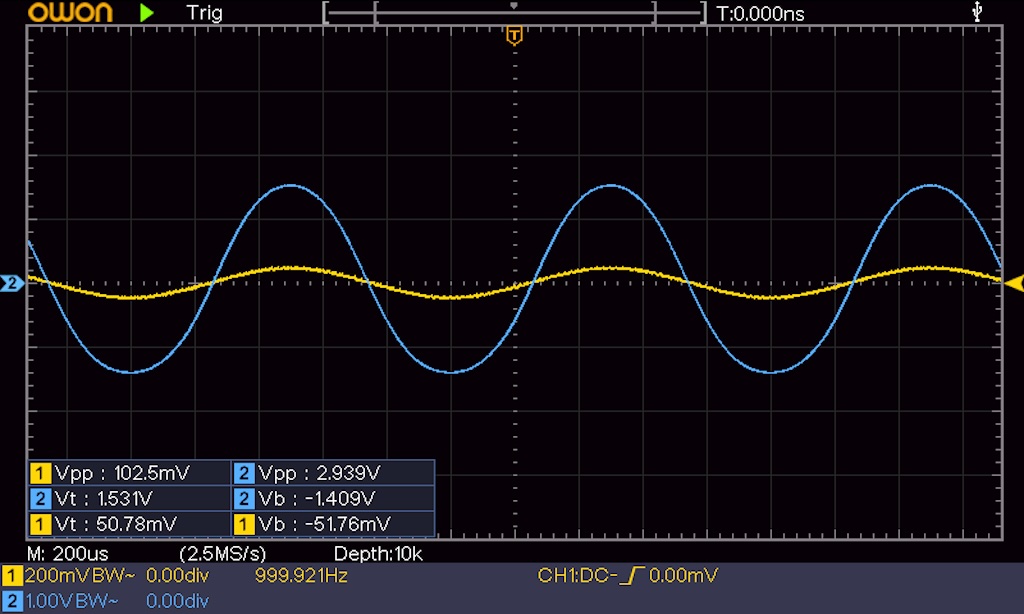

回路図のA点とF点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はF点)

上の画面は、A点に100mVPPの正弦波を入力して、B点は0Vとした時のE点とF点の波形です。電圧利得はどちらも約29倍になっており良いのですが、なんか波形の一方が丸まっているような...。試しにC点とD点をDCカップリングで見てみると、

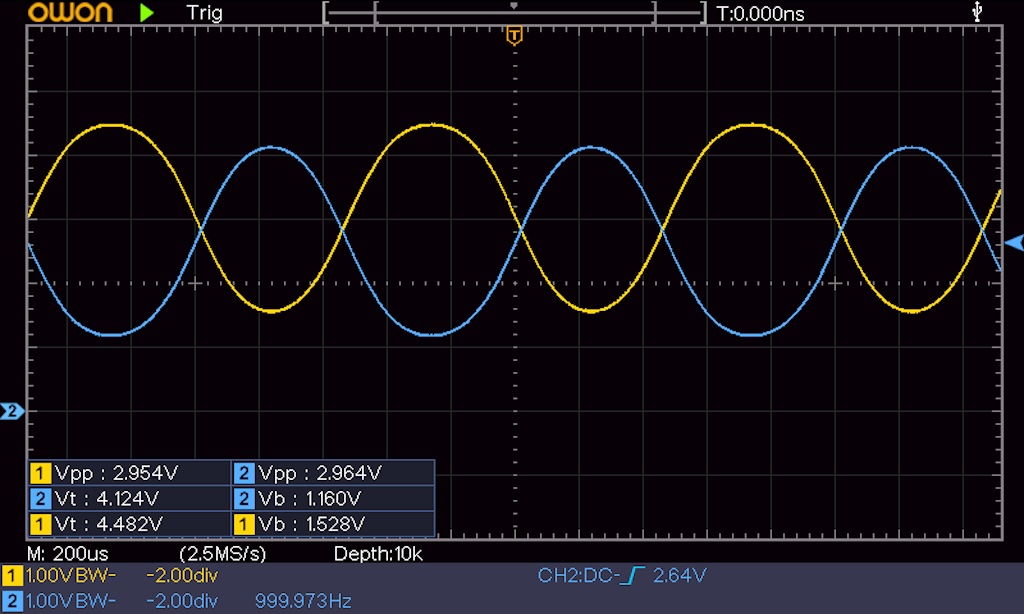

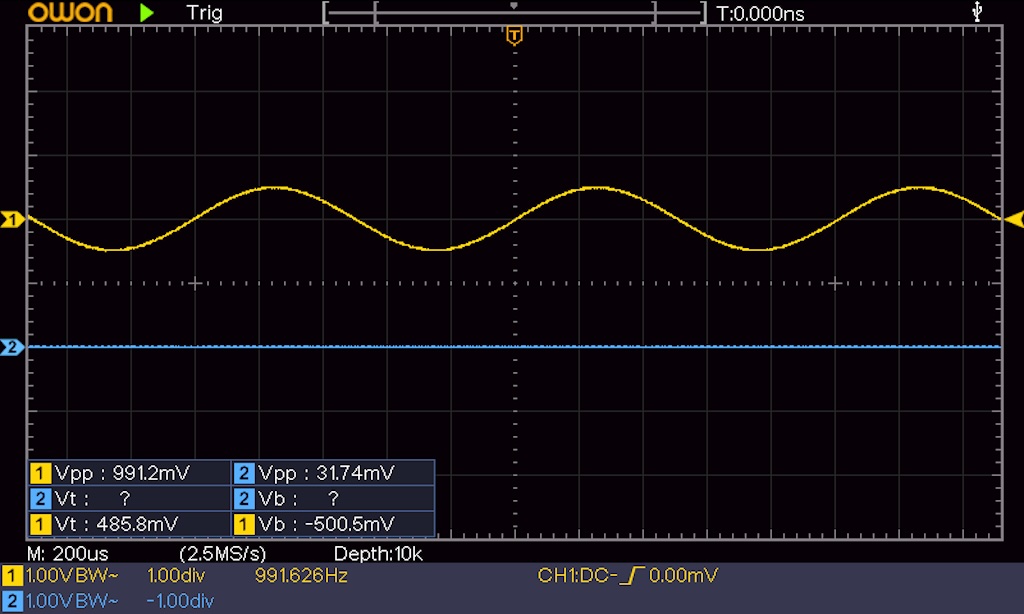

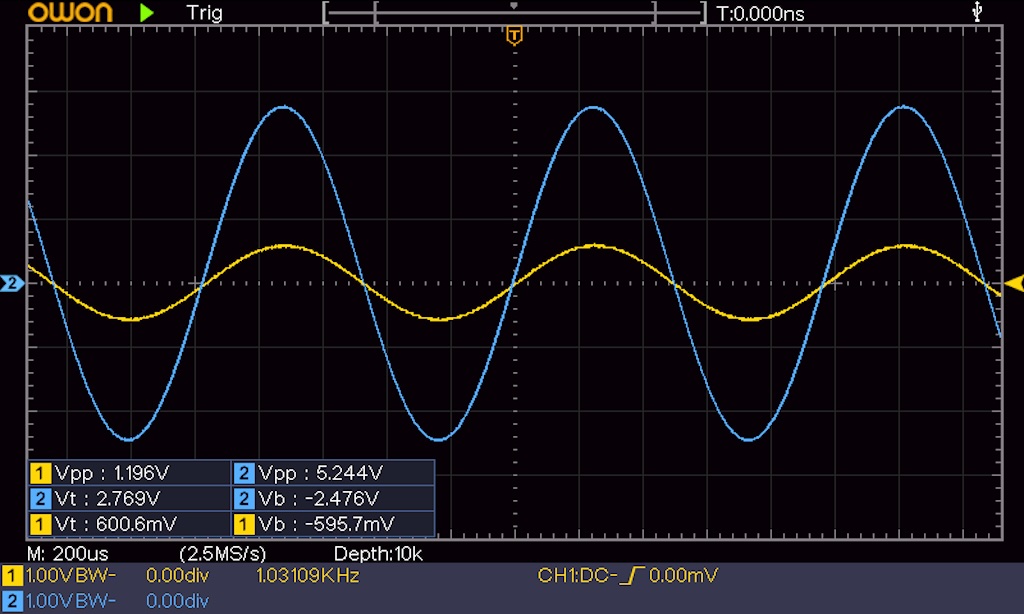

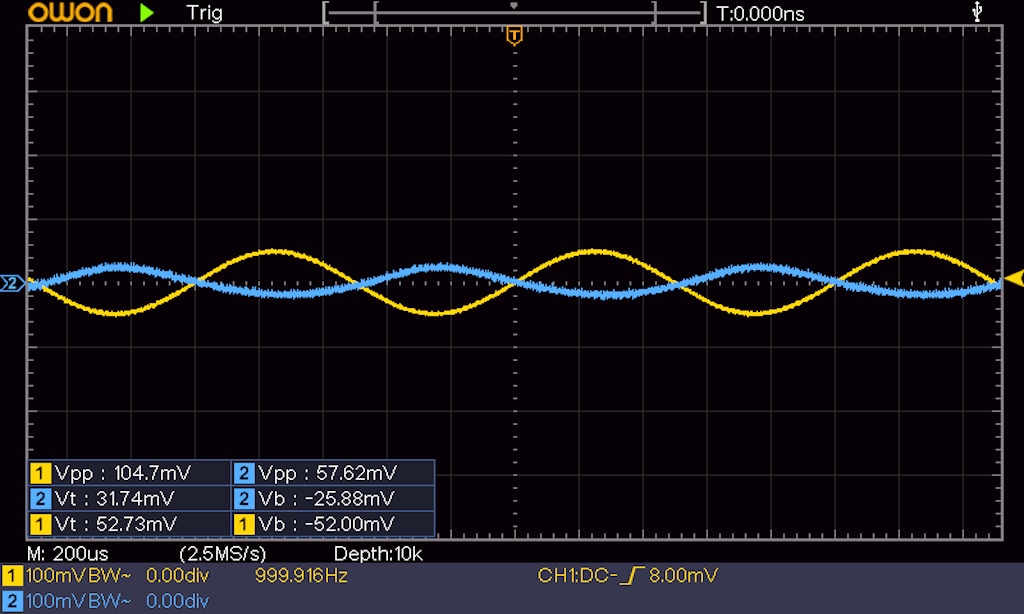

回路図のC点とD点(CH1(黄色)はC点、CH2(水色)はD点)

うわっ、海坊主の大群が来たような絵に...w。振幅の中心電圧が合っていないので、上下にズレている上に、丸まっているのとそうでないのが交互になっているようです。

まぁ、次の課題も差動増幅回路を使うので、ズレているとこんな感じだということにしておきます。

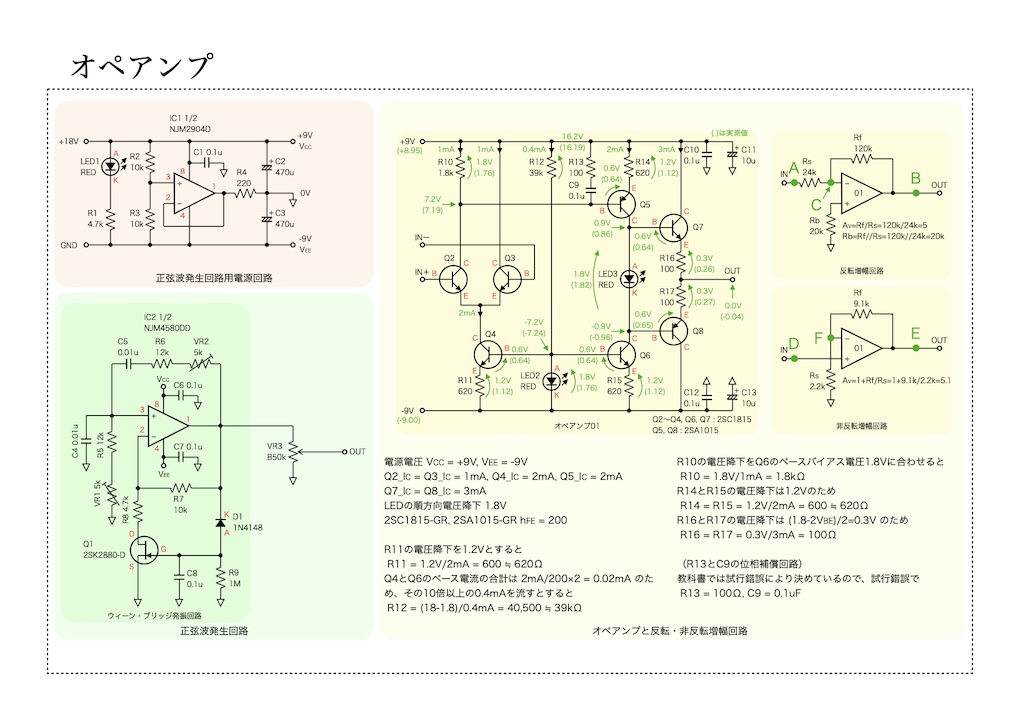

(第12章のオペアンプ)

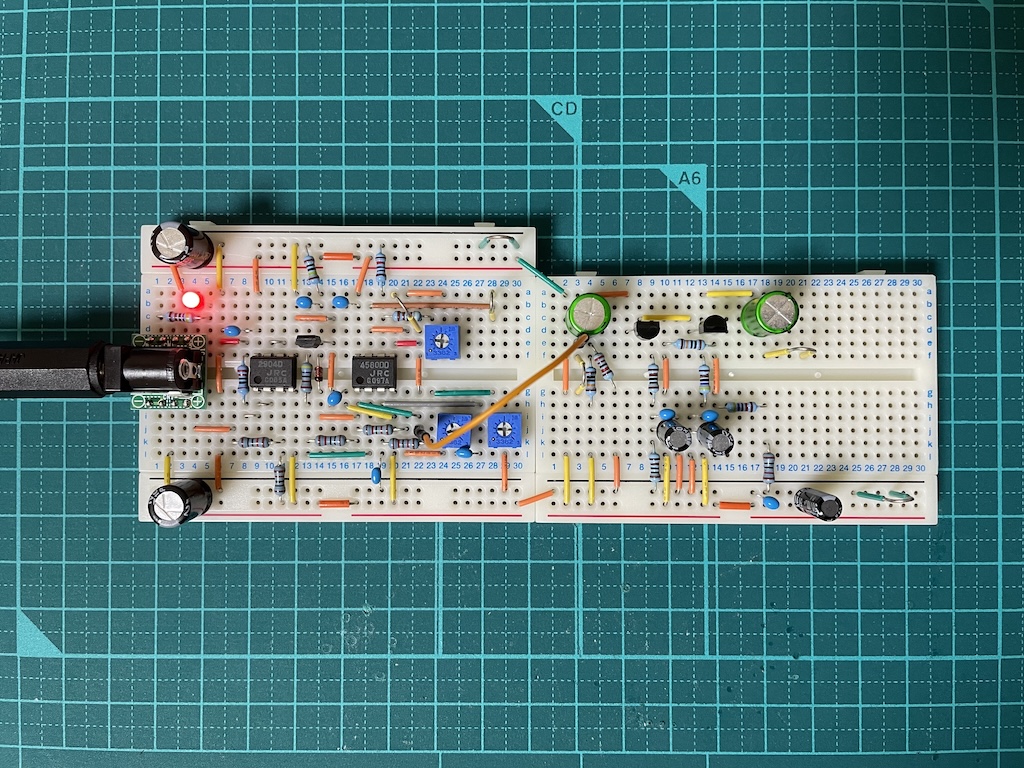

オペアンプ(写真は非反転増幅回路)

教科書としている「CQ出版社 定本 トランジスタ回路の設計」は2025年8月末に購入しているので、最後の第12章までたどり着くのに5ヶ月間ほどかかりました。その間、回路図を書いて、値を計算して、実際に作って、測ってみることを繰り返してきたので、だいぶ分かってきたような気がします。

上の回路図に設計値と実測値を載せてありますが、今回、珍しく合っていますw。教科書だとLEDの順方向電圧降下を1.6Vで計算していますが、手持ちのLEDを測ってみたところ1.8Vだったので、それで計算したことが合った要因ではないかと思います。

これなら上手くいくだろうと思って早速オシロスコープで測定してみると、反転増幅回路が正常に動作しない...。だいぶ悩んだ末に入力インピーダンスが低過ぎるのではないかと気付いたので、最初の反転増幅回路はRf=10kΩ、Rs=2kΩで電圧利得を5倍にしていたのですが、手持ちの抵抗器で5倍になる組み合わせで抵抗値を大きくしていったところ、Rf=120kΩ、Rs=24kΩで何とか正常に動作するようになりました。

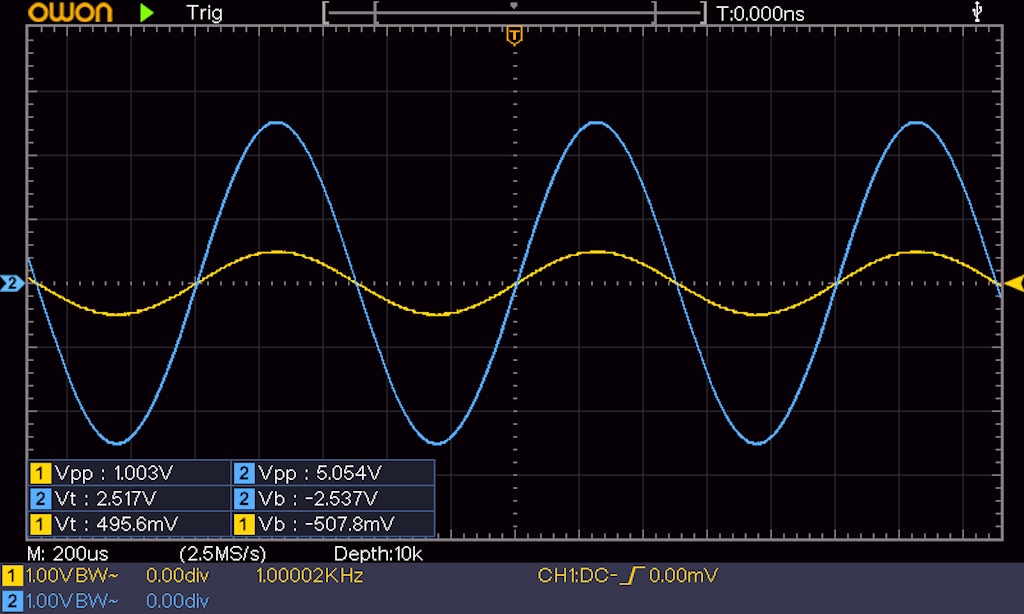

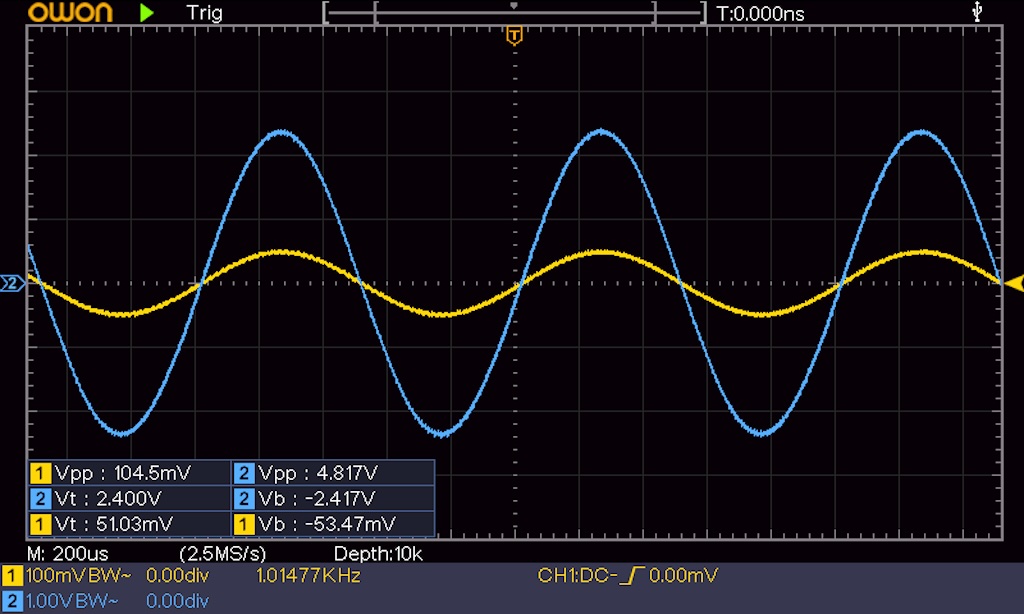

回路図のA点とB点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はB点)

回路図のA点とC点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はC点)

オペアンプの入力の+側と-側は、仮想短絡(イマジナリショート)と言われて電圧が同じになるようです。このため、反転増幅回路では入力の+側が接地されて0Vなので、C点では仮想短絡となるため電圧が発生していません。Rsの向こう側のA点では電圧があるので不思議です。

回路図のD点とE点(CH1(黄色)はD点、CH2(水色)はE点)

回路図のD点とF点(CH1(黄色)はD点、CH2(水色)はF点)

非反転増幅回路では、仮想短絡のためD点と同じ信号がF点にも現れており、正常に動作しています。この後の性能試験は測定機材を持っていないため、本を読んで済ますことにして、ここで、この教科書での勉強はこれで終わりにしたいと思います。

実は...この教科書を購入した時に「CQ出版社 定本 続トランジスタ回路の設計」という続編を併せて購入していて、まだ使ったことのないFETはそっちで解説されているようです...先は遠いw。

2026年1月18日

電子回路をブレッドボードで作ってみました

Category : Electronics / Posted at 2026年1月18日 06:48前回作ったアンプはちょっと横に置いといて、「CQ出版社 定本 トランジスタ回路の設計」の次の課題に行こうと思います。

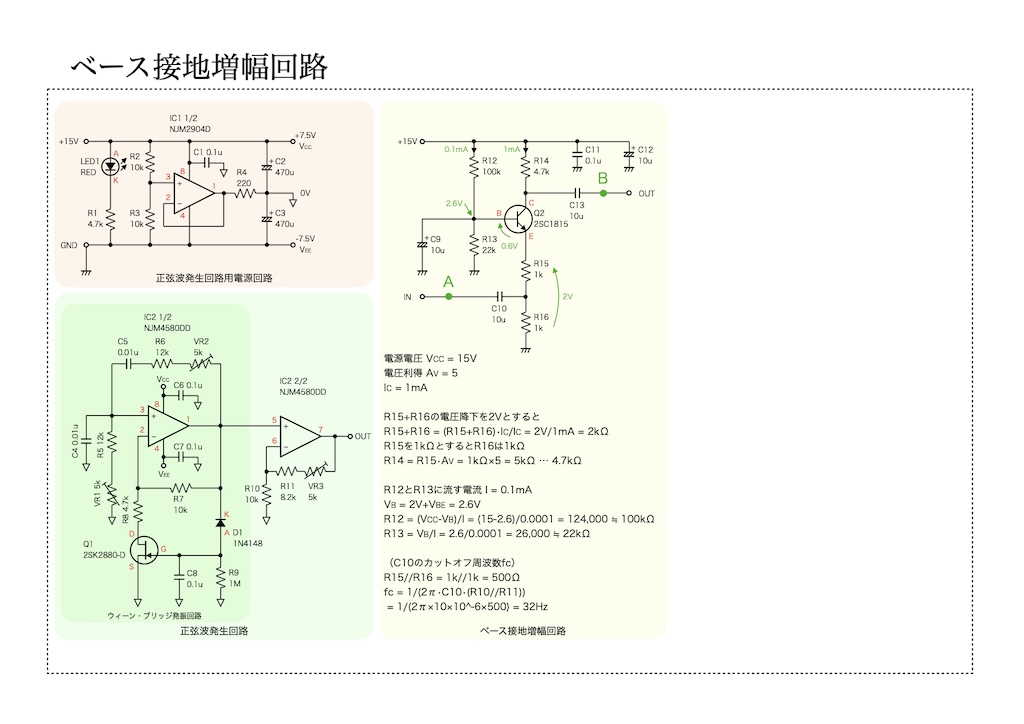

(第6章のベース接地増幅回路)

ベース接地増幅回路

上の写真の左側は以前に作ったレールスプリッタと正弦波発生回路で、今回は右側を作っています。

これまではベースから信号を入力していましたが、エミッタから入力してベースは接地する回路です。

回路図のA点とB点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はB点)

綺麗に増幅されています。設計の電圧利得は5なのですが、実際の電圧利得は 5.2VPP/1.2VPP = 4.3 になっています。また、ベース接地増幅回路は高周波特性が良いようですが、うちにある機材では測定しようがないので、教科書のグラフを見るに留めておく事にしています。

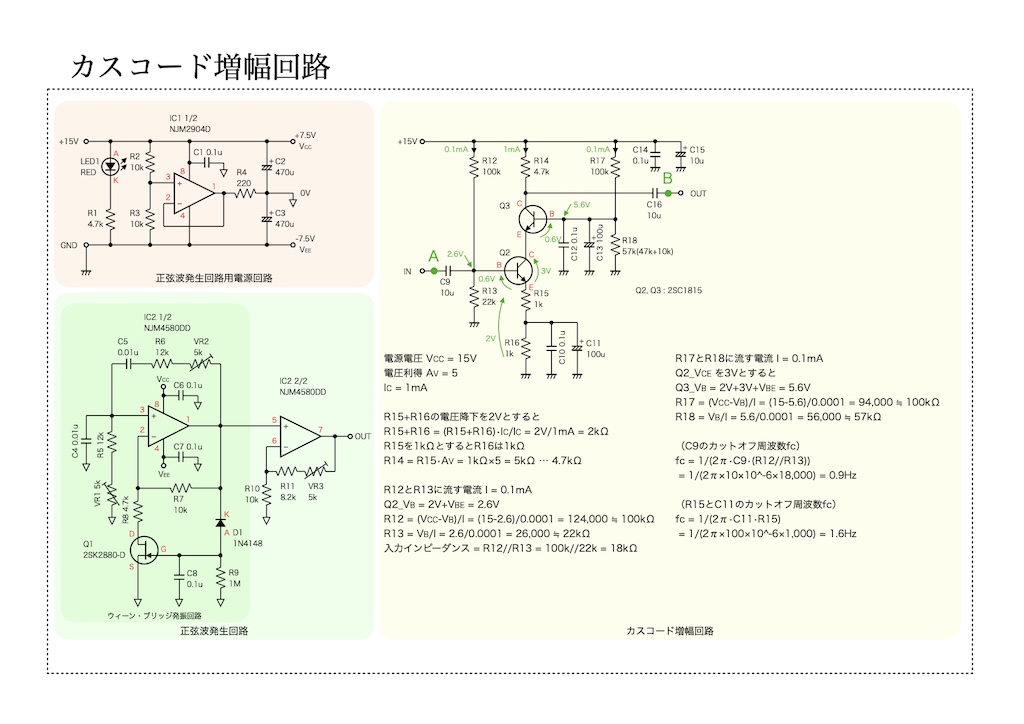

(第8章のカスコード増幅回路)

カスコード増幅回路

第7章のビデオ・セレクタの設計・製作はすっ飛ばして、第8章のカスコード増幅回路を作ってみました。

この回路はベース接地増幅回路の良い高周波特性を維持しつつ、入力インピーダンスを高くできるというメリットがあるようです。

回路図のA点とB点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はB点)

位相が逆相になっています。初段のエミッタ接地回路で逆相になってベース接地回路でそのままなので、そういうものなのでしょう。入力インピーダンスは、1つ上のベース接地回路が R15//R16 = 1k//1k = 500Ω に対して、この回路は R12//R13 = 100k//22k = 18kΩ になっています。

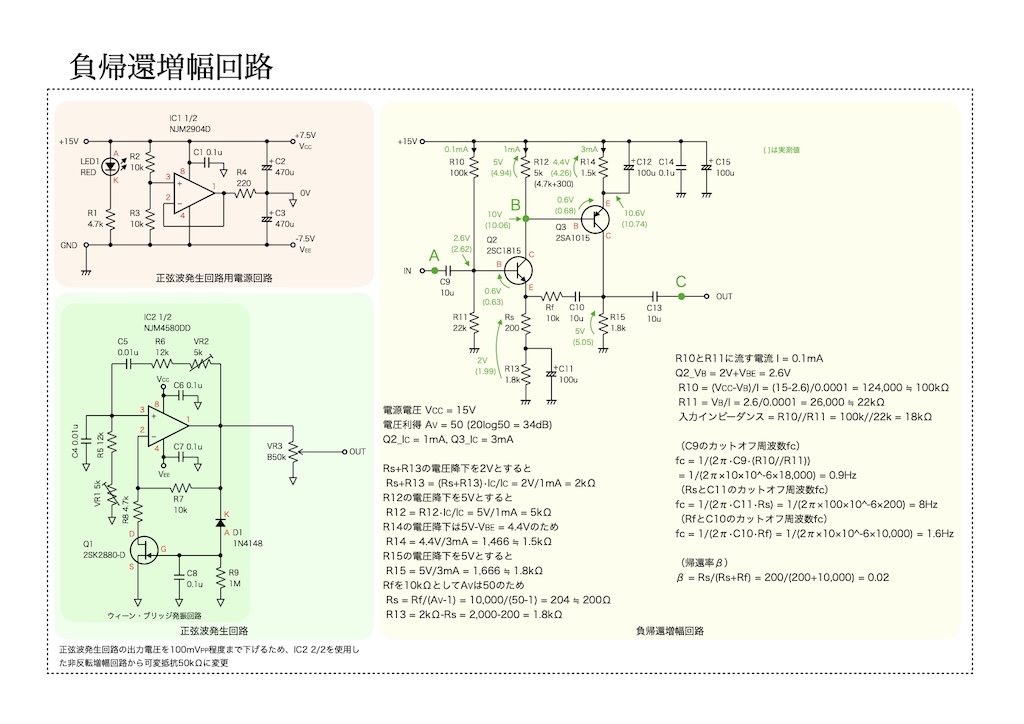

(第9章の負帰還増幅回路)

負帰還増幅回路

やっと負帰還まできました。上の写真に緑色の電解コンデンサが3つありますが、左が入力のカップリングコンデンサ、右が出力のカップリングコンデンサで、中央あたりが負帰還で戻している回路です。

教科書では入力信号が50mVPPで電圧利得が100になっているのですが、そんな立派な信号発生器は持っていないので、入力信号を100mVPPにして電圧利得は50に落としてあります。

回路図のA点とB点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はB点)

上の画面は、信号の振幅が小さいため、縦軸の1マスが100mVになっています。A点は入力信号なので綺麗な正弦波なのですが、B点は教科書どおり形が歪んでいます。

回路図のA点とC点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はC点)

水色が出力のC点で縦軸は1Vです。位相はエミッタ接地回路を2つ通っているため同相で、電圧利得は 4.8VPP/0.1VPP = 48 になっています。

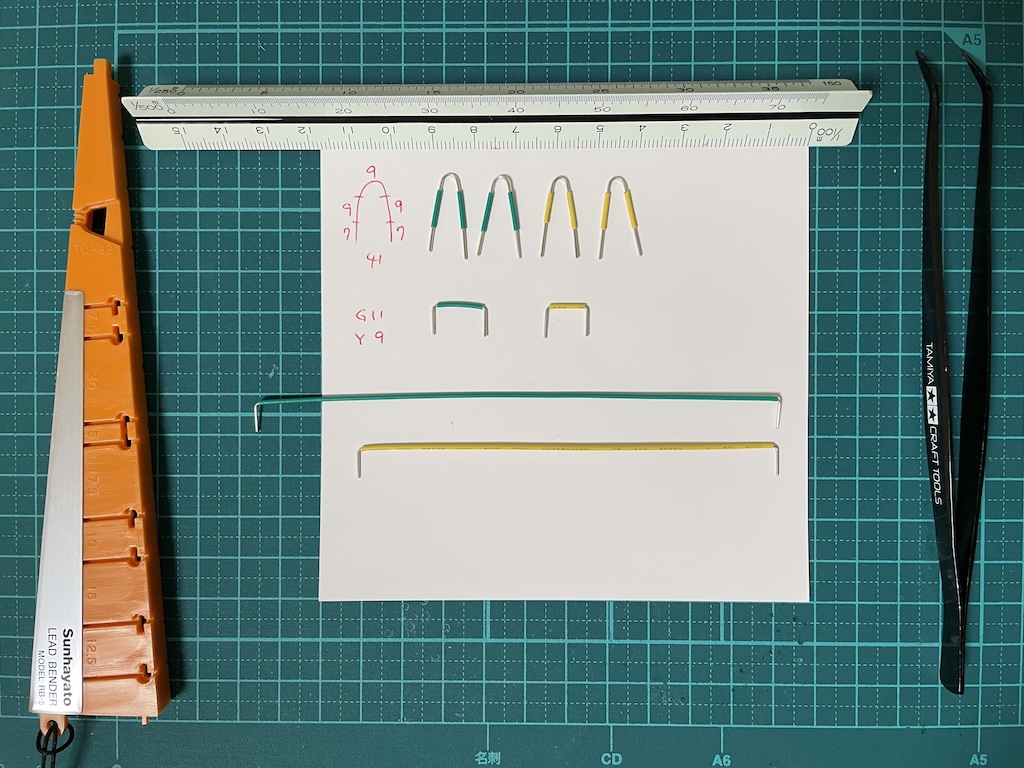

ちょっと回路図とオシロスコープの画面が続きすぎたので、息抜きに潤いのある写真でも...。

この写真のどこに潤いが...w

オシロスコープで回路の各点を確認するためには、プローブを引っ掛けるチェック用端子が必要なのですが、はんだ付け用の製品はあってもブレッドボード用の物は見たことがありません。そこでどうしているかというと、余っているジャンパー線でチマチマと作って使っています。

長いオレンジ色のジャンパー線は7.62mm幅に加工されて無くなるので、余り気味な緑と黄色の長いやつで作っています。ちなみに、写真のとおり1本からチェック用端子2つとジャンパー線1つを作ることができます。

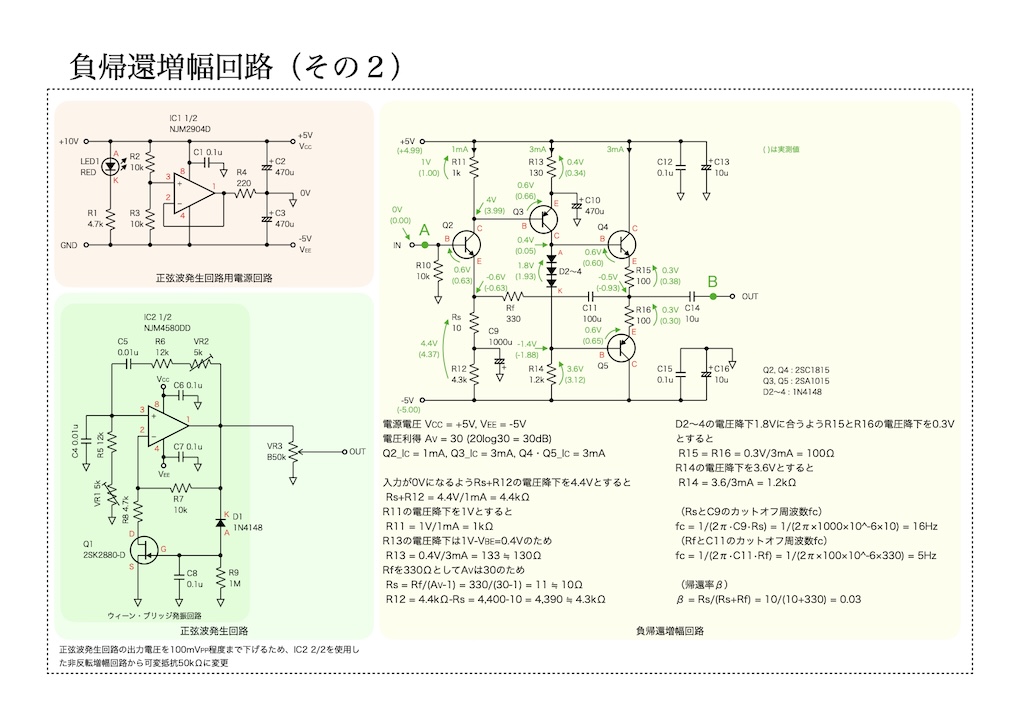

(負帰還増幅回路その2)

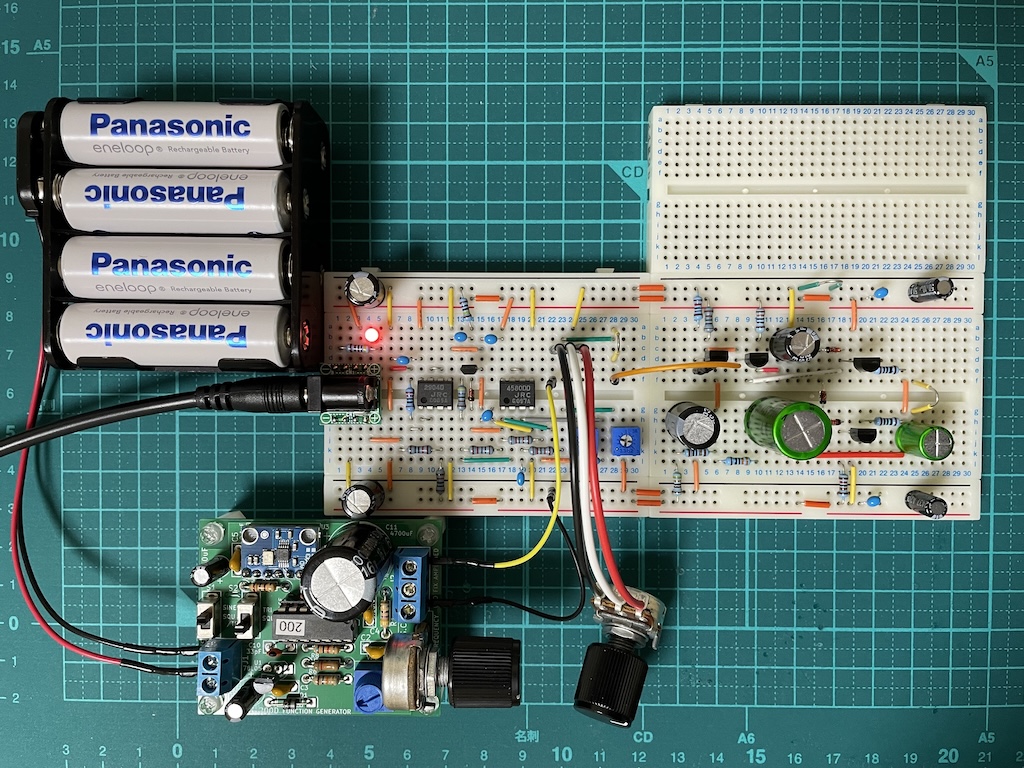

負帰還増幅回路その2

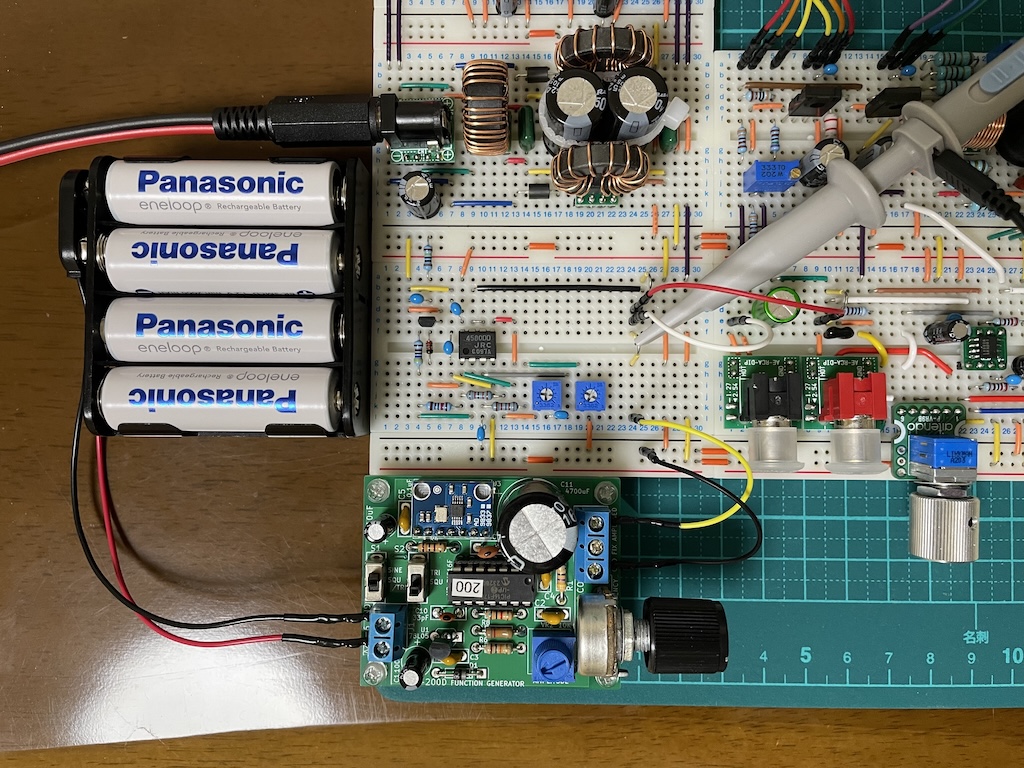

教科書の第9章の後半に、正負両電源でプッシュプルのエミッタフォロワを追加した回路が載っていたので作ってみました。なお、前回作った「波形発生器キット MK-200D」を使っているのは、最近寒くて暖房器具の使用が多いせいか、100mVPPの正弦波にノイズが乗ってうまくトリガーが掛からないためです。ちなみに、1つ上の回路でもオシロスコープの画面を撮る時には、この波形発生器を使っています。

( )書きに実測値を入れてありますが、場所によっては0.5Vほどズレている場所があります。出力にカップリングコンデンサを入れてあるので、気にしない事にします。

回路図のA点とB点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はB点)

ちゃんとそれなりに動作しているようです。これでこの章は終わりにして、次回は教科書の先の章に進みたいと思います。

2025年12月22日

オーディオアンプ回路をブレッドボードで作ってみました(その8)

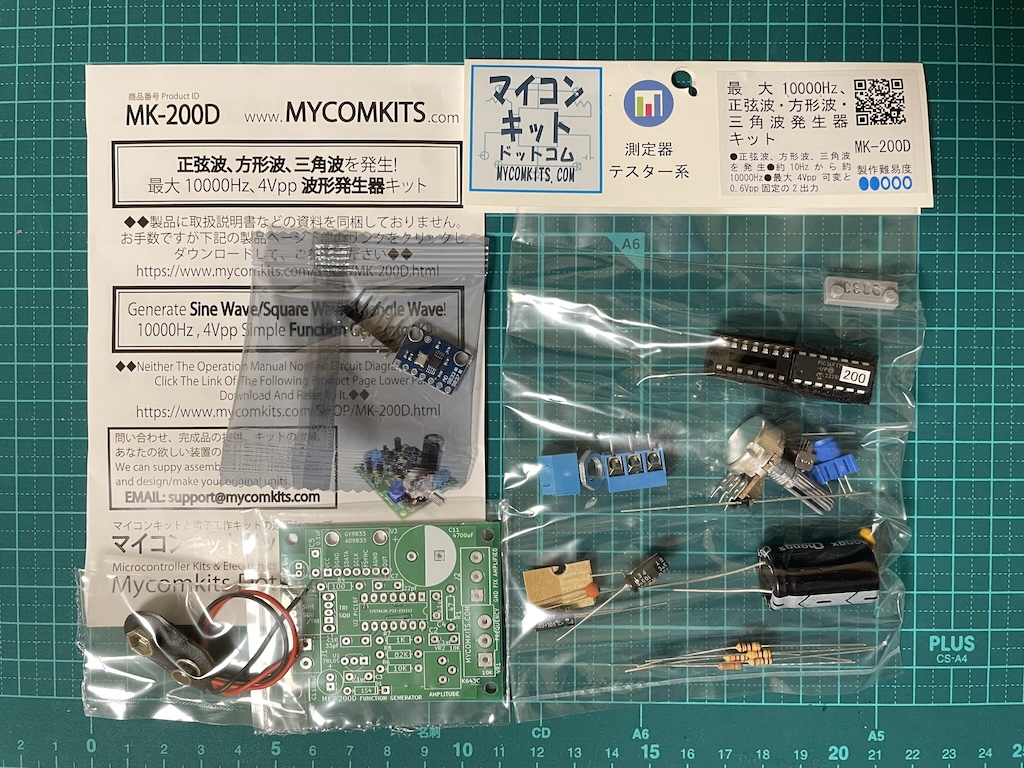

Category : Electronics / Posted at 2025年12月22日 18:18前回、期待していなかった割にかなり音が良かったので解体するのは勿体ないなーと思い、何か機能追加ができないかとネットを探していたところ、自作アンプのテスト信号に使えそうな波形発生器のキットを見つけたので購入してみました。

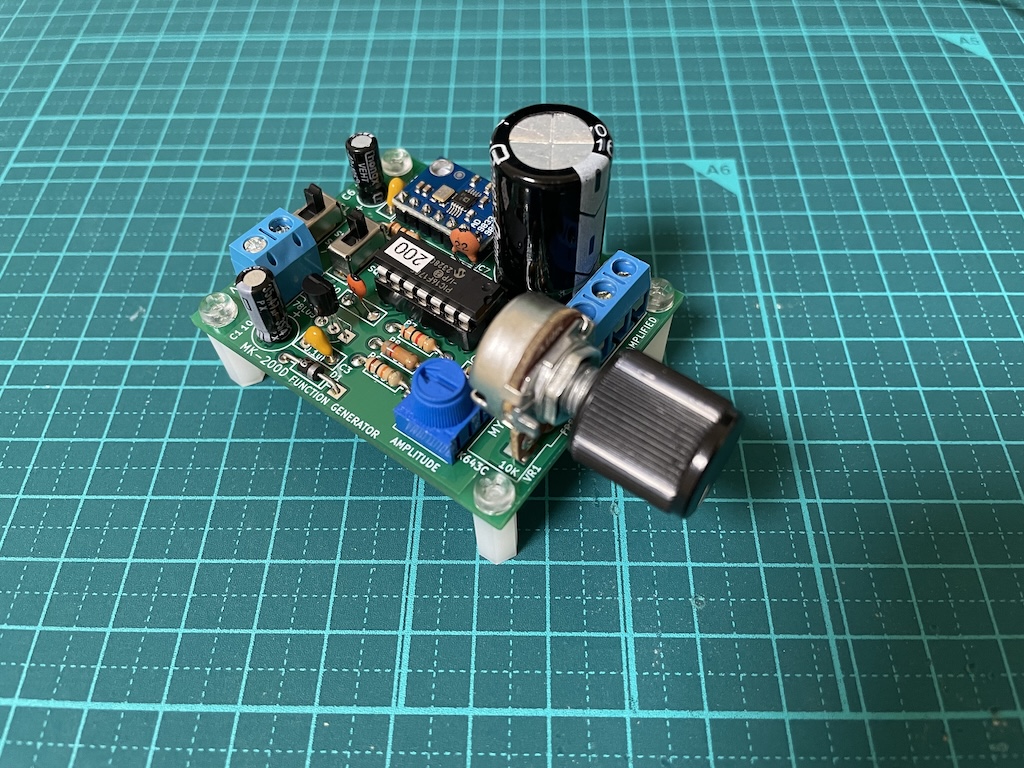

波形発生器キット MK-200D

これはマイコンキット ドットコムから販売されている正弦波、方形波及び三角波をアナログ・デバイセズのAD9833を使って発生させるキットで、AD9833とその周辺回路はモジュール化されており、はんだ付け済みになっています。

4つの足とツマミはキットの付属対象外です

早速使ってみました

9V〜12Vの電源を接続すると動作します。GNDを共通に、可変出力を2VPPに調整して、アンプの出力を見てみました。

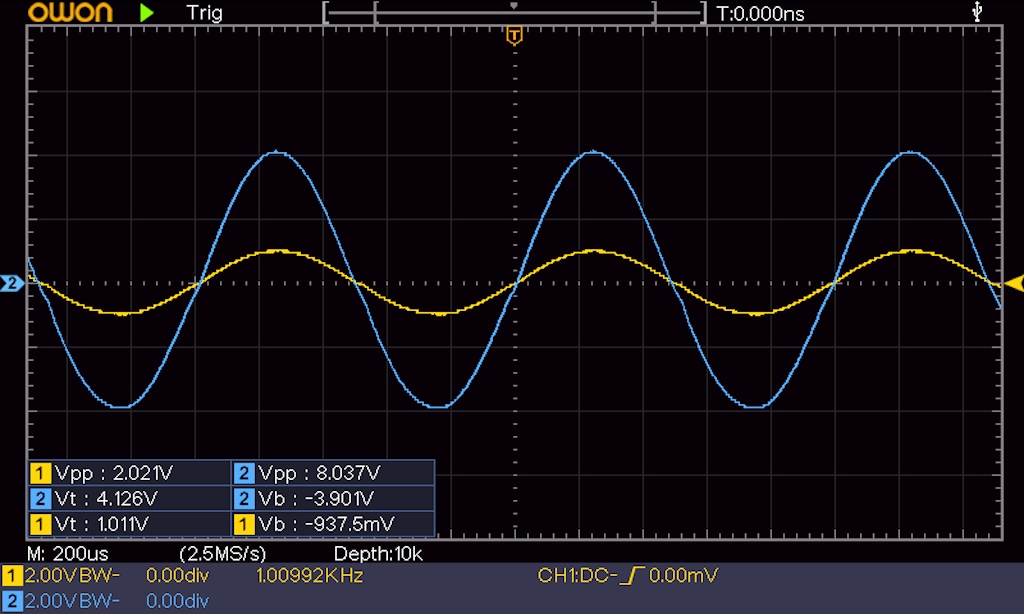

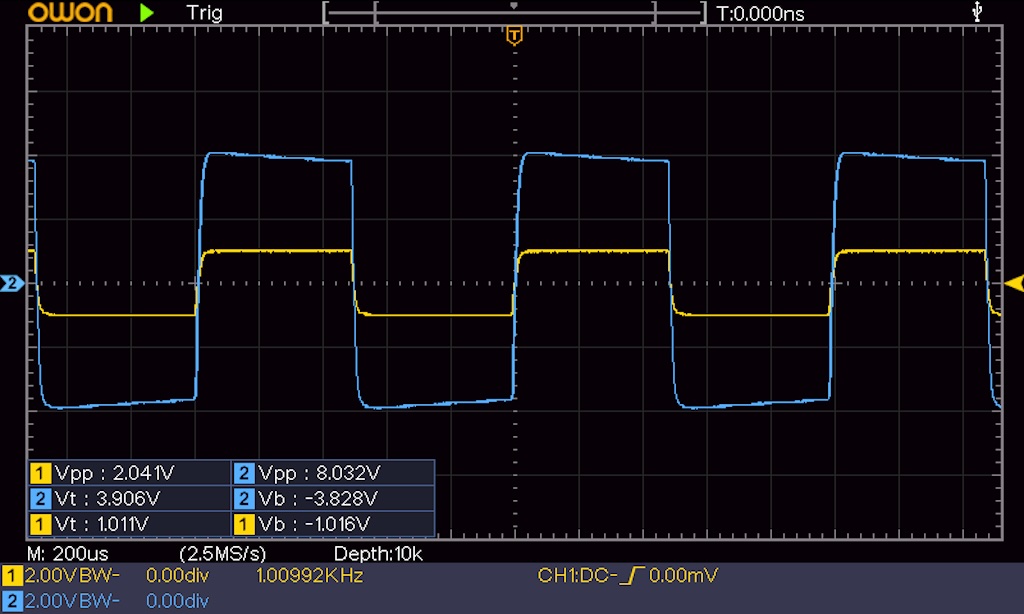

正弦波の出力(CH1(黄色))とスピーカー出力(CH2(水色))

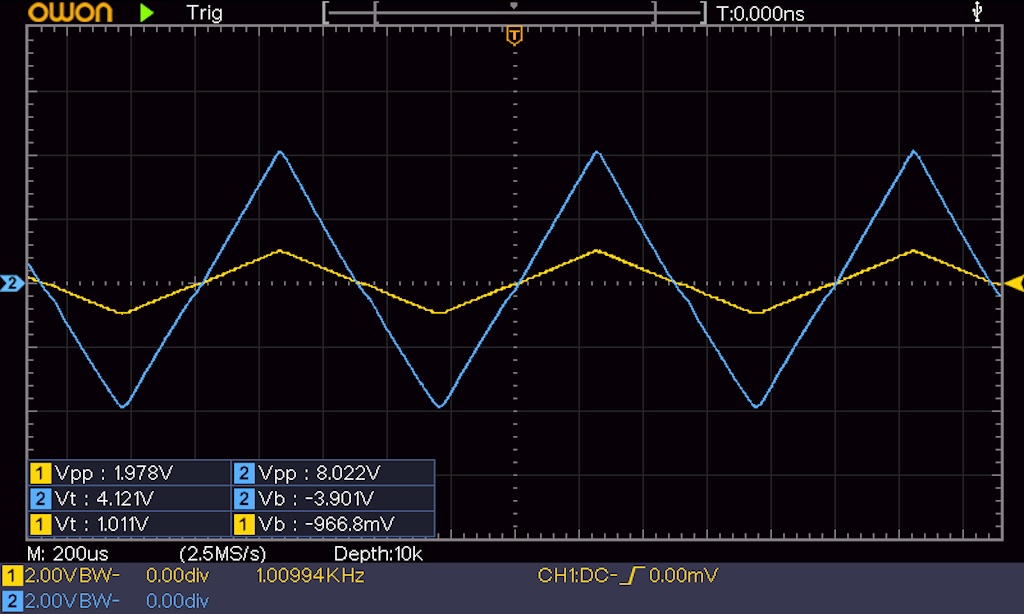

三角波の出力(CH1(黄色))とスピーカー出力(CH2(水色))

方形波の出力(CH1(黄色))とスピーカー出力(CH2(水色))

正弦波と三角波はいいとして、方形波の場合は斜めに下がっています。原因はよく分かっていませんが、改良の余地が色々とあるのかもしれません。

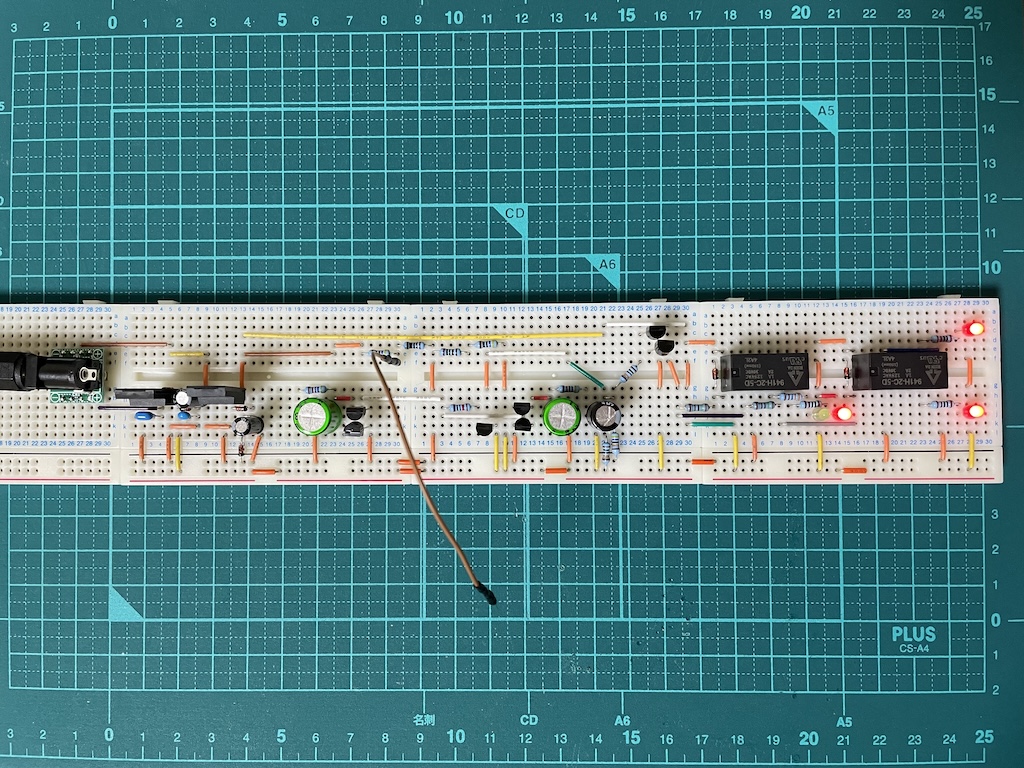

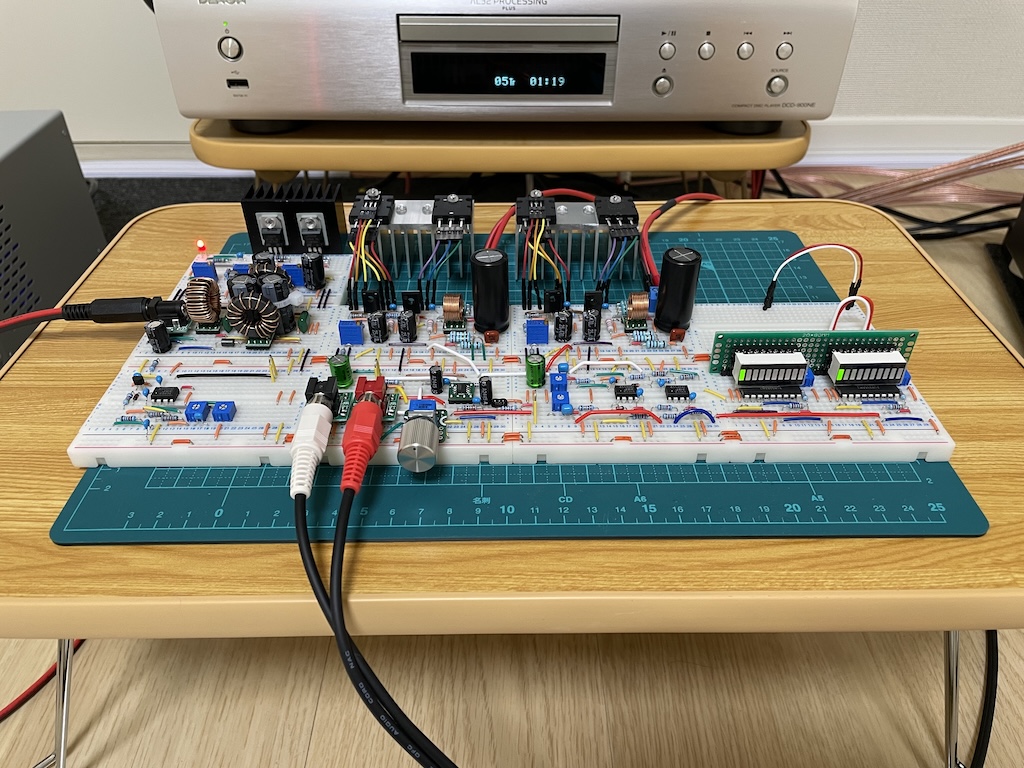

何やら回路を作って実験中...

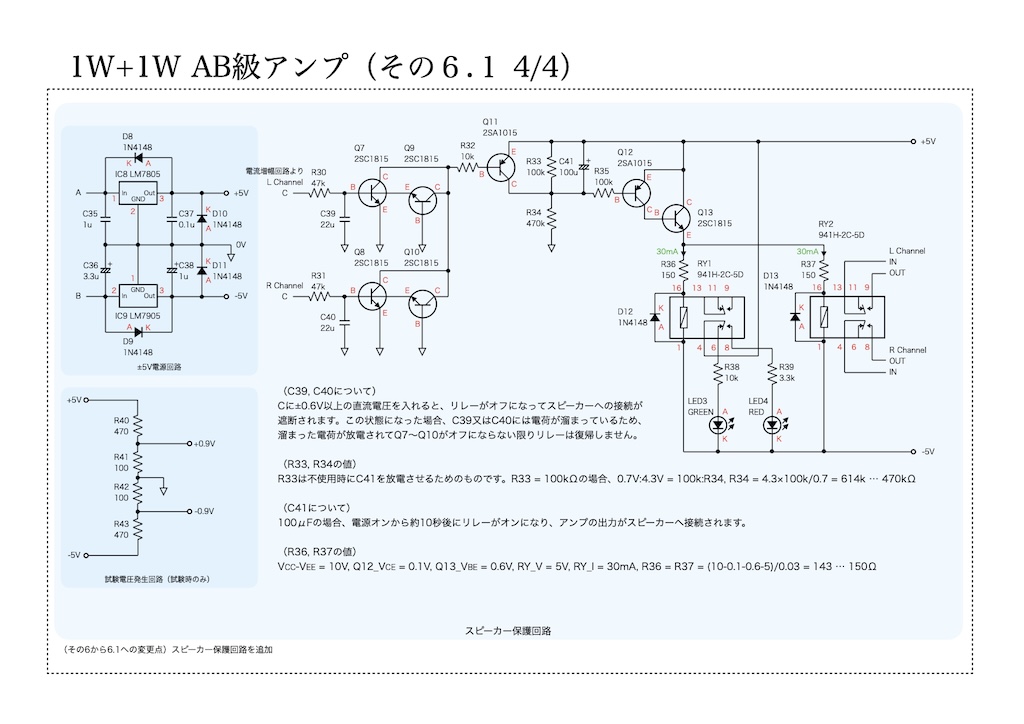

実は、今回はこっちがメインだったりするのですが、見よう見まねでスピーカー保護回路を作ってみました。電源オンの約10秒後に出力リレーがオンになる遅延機能と、出力に±0.6V以上の直流電圧がかかった時に出力リレーをオフにするスピーカー保護機能があります。

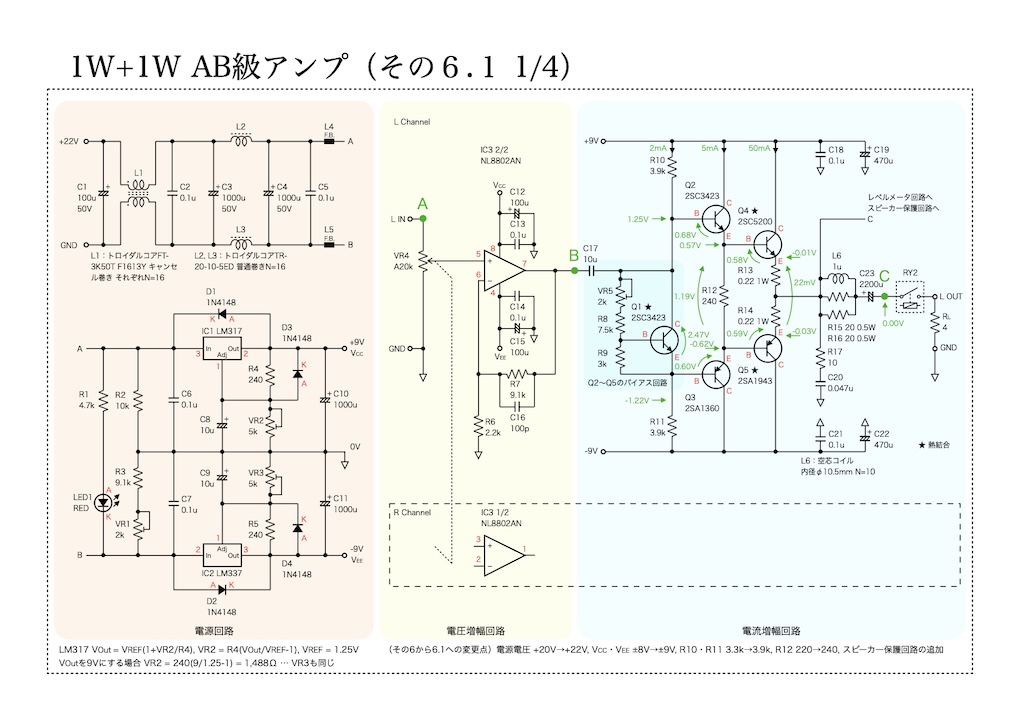

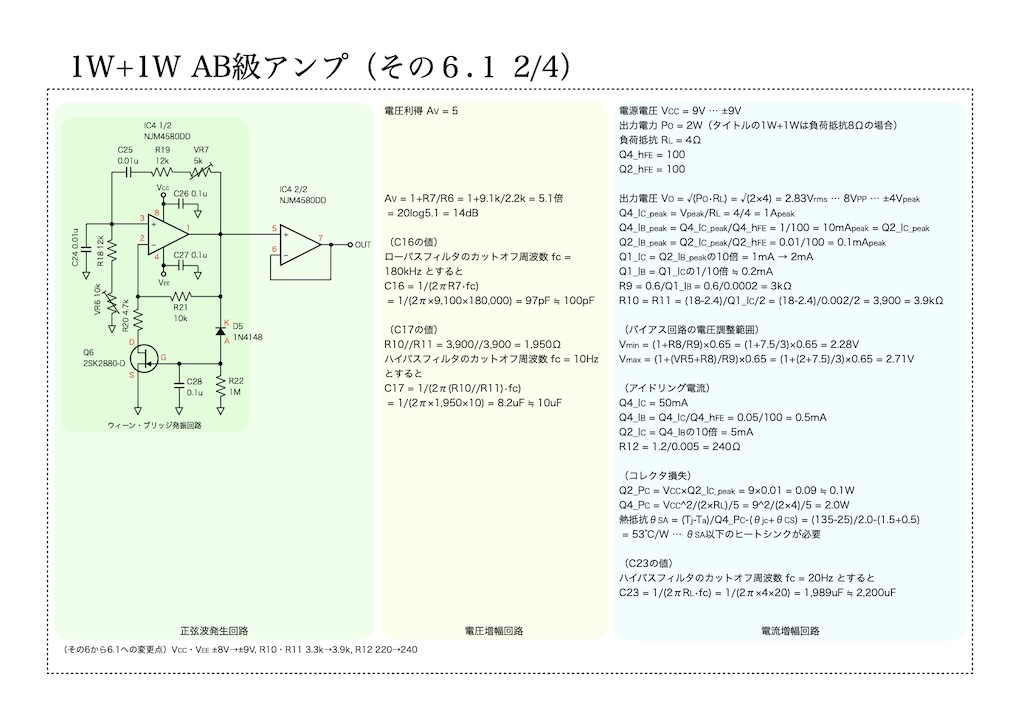

AB級アンプ(その6.1)

前回からの変更点は回路図の下に記載してありますが、電源電圧を1V増やして±9Vにしたことと、スピーカー保護回路を追加した以外は大きな変更はありません。

で、試しにうちのスピーカーに繋げて聞いてみたところ、特に問題なく普通に音が出ました。基本的な部分は出来たっぽいので、今後は音質向上に向けて改良したいと思っています。

横から写真を撮ってみました

2025年11月17日

オーディオアンプ回路をブレッドボードで作ってみました(その7)

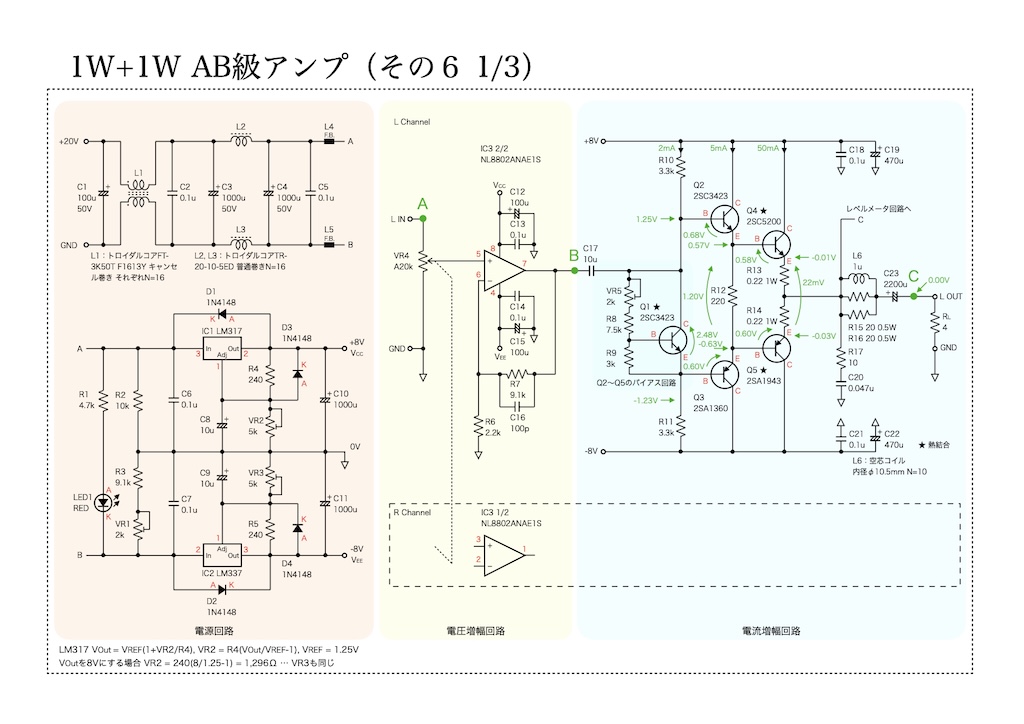

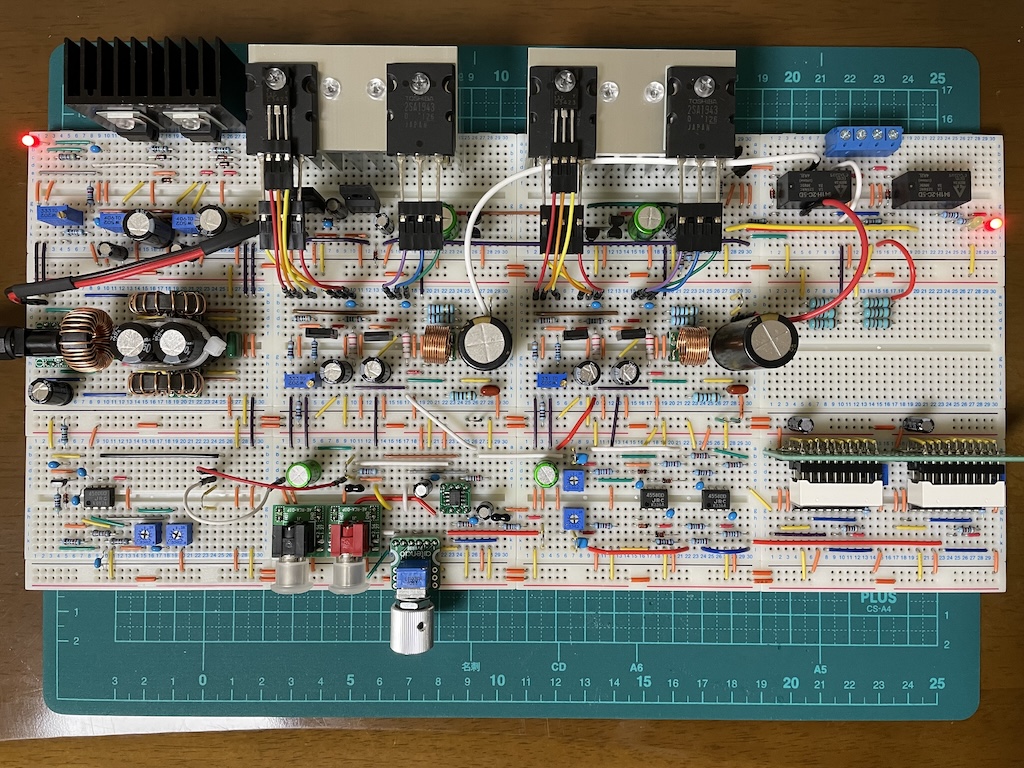

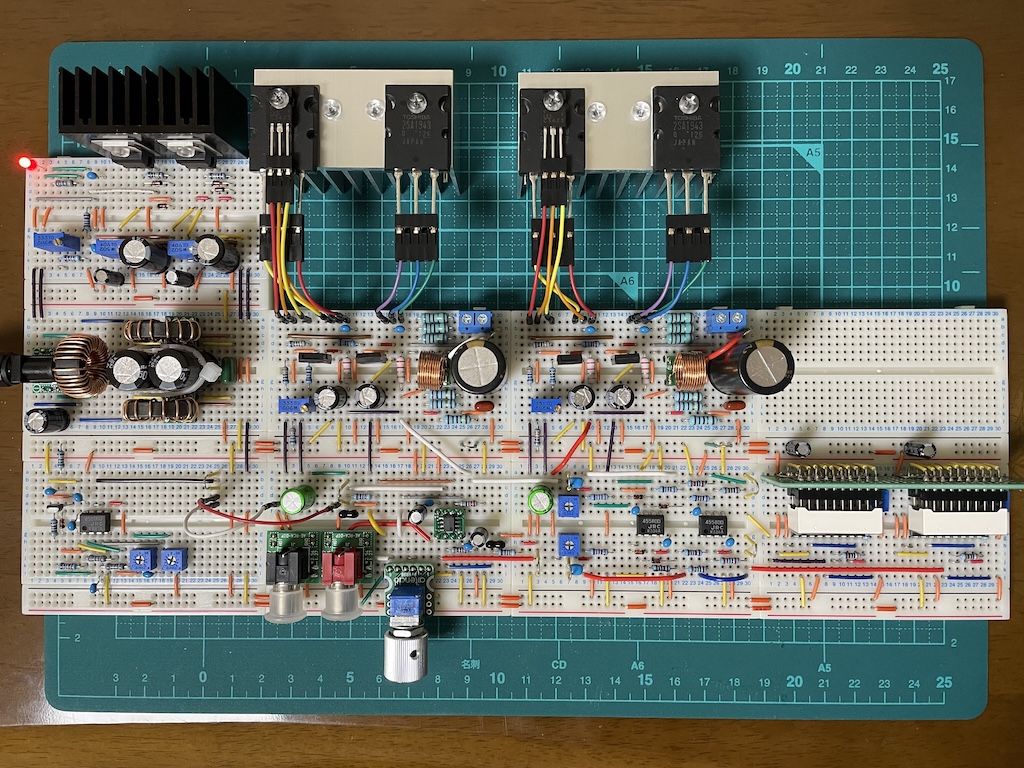

Category : Electronics / Posted at 2025年11月17日 06:42今回は、「CQ出版社 定本 トランジスタ回路の設計」の第5章に出てくるパワーアンプの低出力版を作ってみようと思っていたのですが、トランジスタを4つ付けられるピッチの合ったヒートシンクが売ってないので、以前作ったアンプと似た、バイアス調整が可能なAB級アンプを作ってみました。

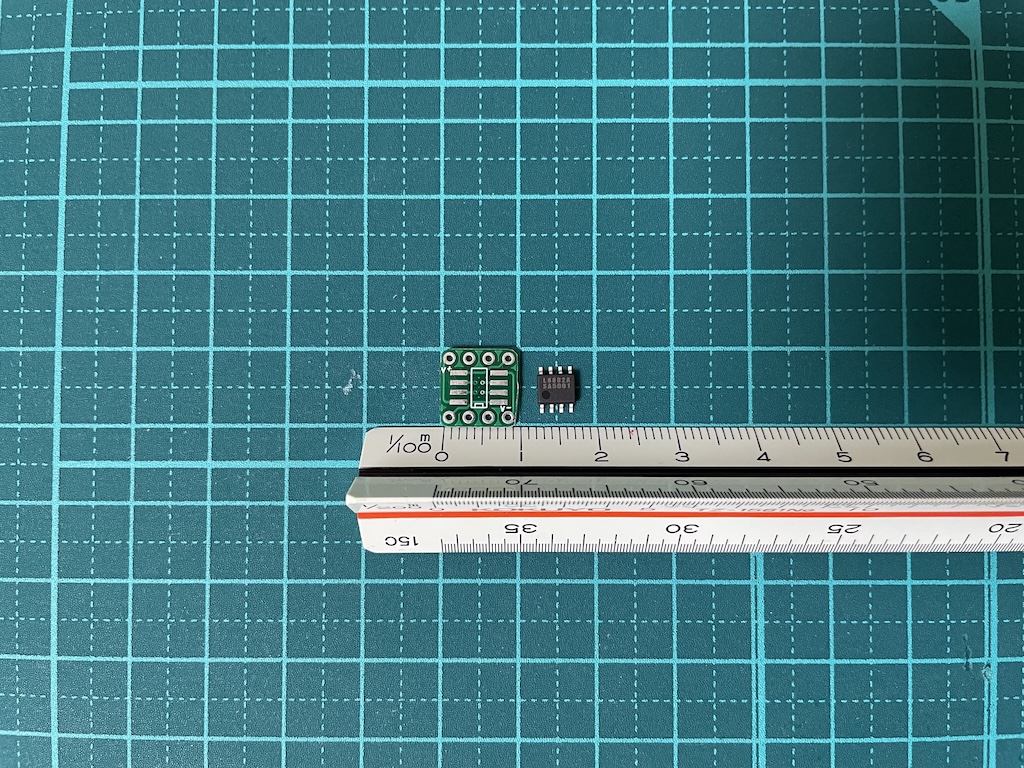

オペアンプはNL8802ANAE1S

2個作ってみました

このオペアンプは、動作電圧が±3V〜±22Vととても広い、オーディオ向けの製品です。出力段のトランジスタは、これまでTTC004BとTTA004Bを使ってきましたが、さすがに飽きてきたので、大きいやつを購入してみました。

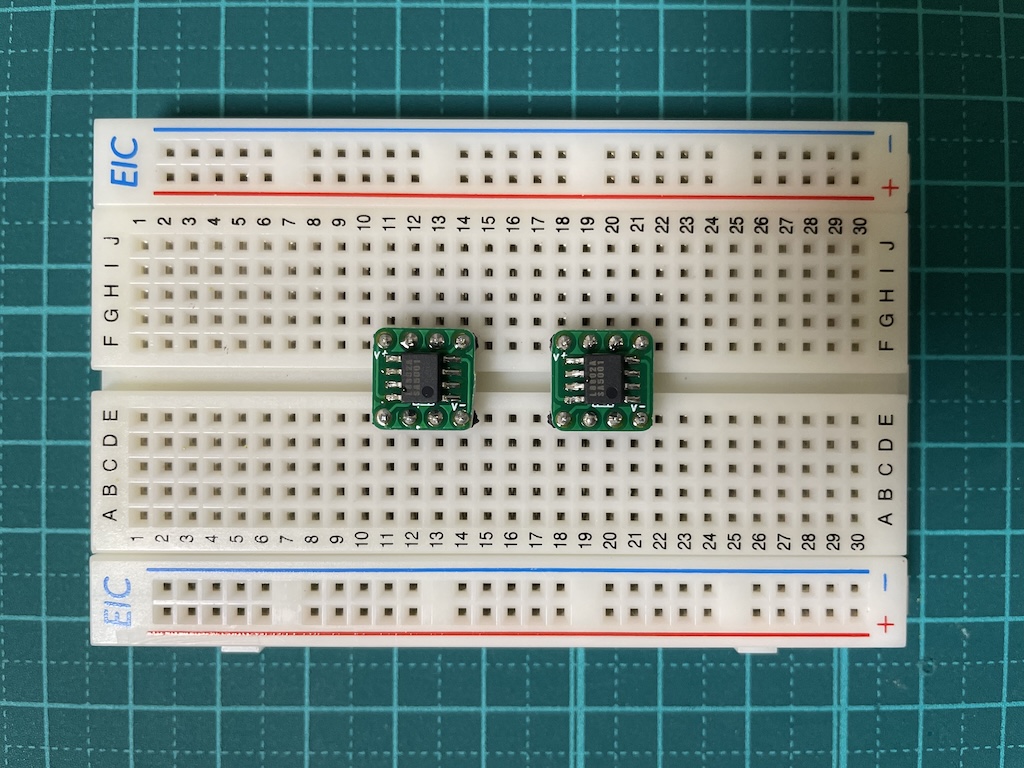

出力段の2SC5200と2SA1943

...でかいw。TO-220用のヒートシンクからはみ出している上に、ブレッドボードに挿さる気がしない...ということで、上の写真のような使い方をしています。

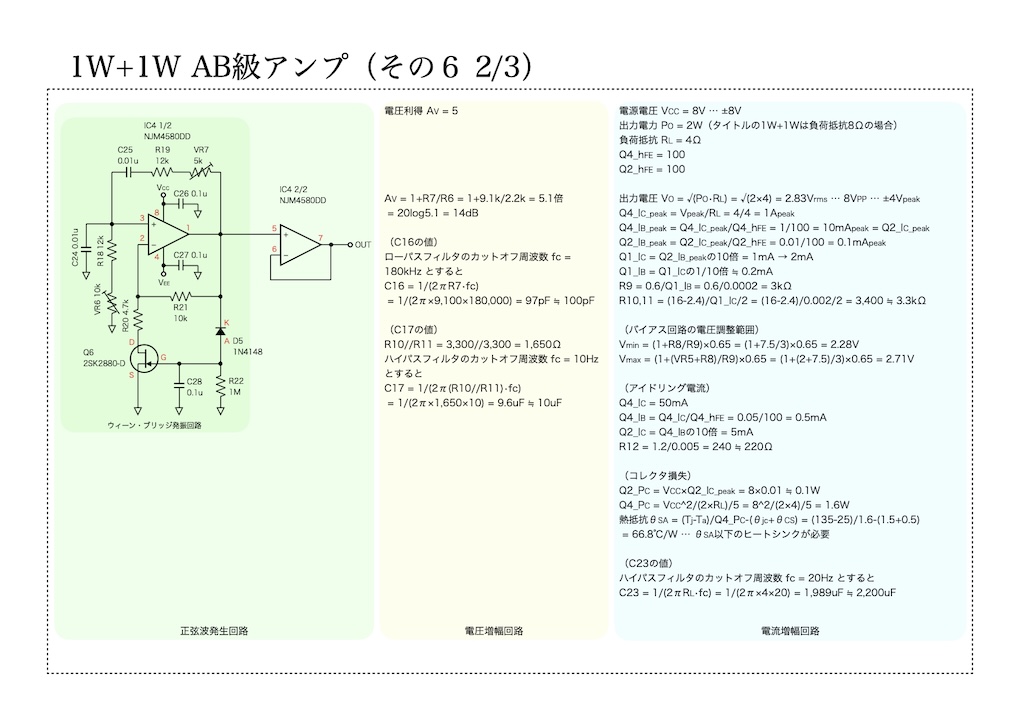

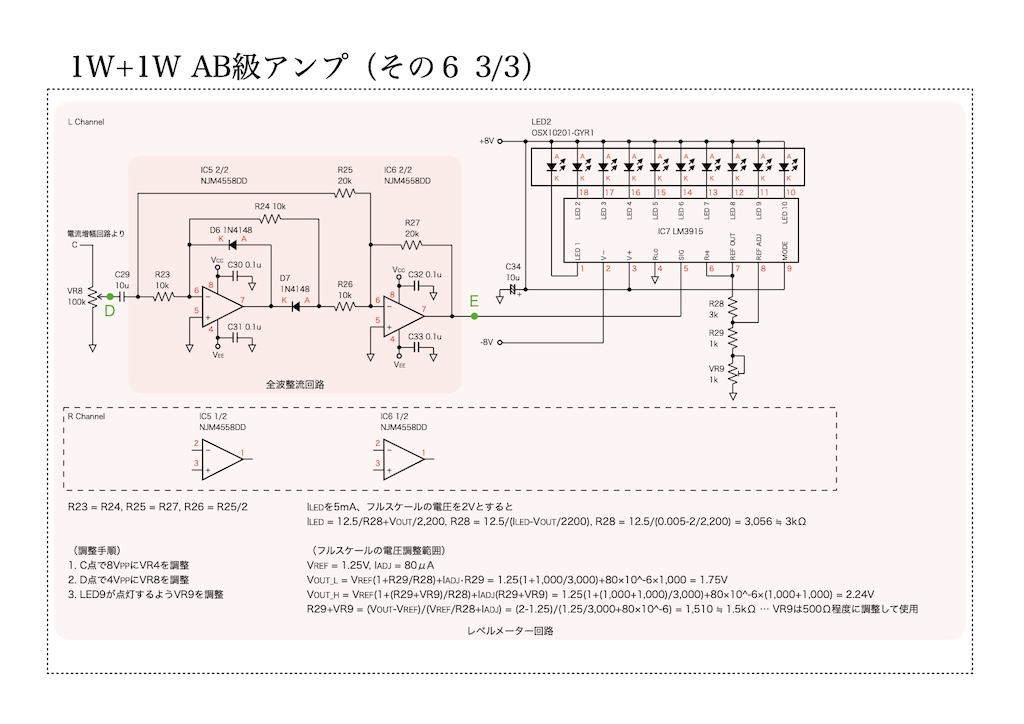

(回路図の1枚目)

教科書に載っている回路図になるべく似せようとしたのですが、オペアンプの負帰還を出力段の後からかけると発振しちゃって...。負帰還は教科書の後半で出てくるので、とりあえずオペアンプ直下のB点から負帰還をかけています。

また、教科書では最終段のコレクタ電流を10mAに設定していますが、50mAに変更しています。

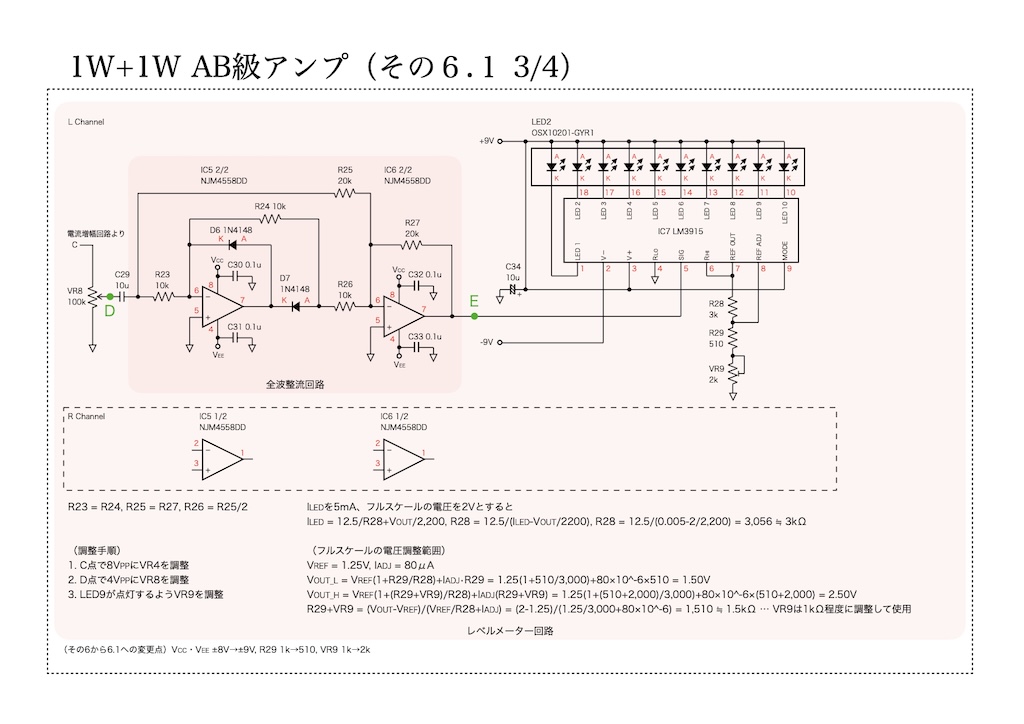

(回路図の2枚目)

計算が長いので、2枚目に記載しています。なお、タイトルは1W+1Wとなっていますが、うちの4Ωのスピーカーで鳴らすことを前提に、2W+2Wで計算しています。

(回路図の3枚目)

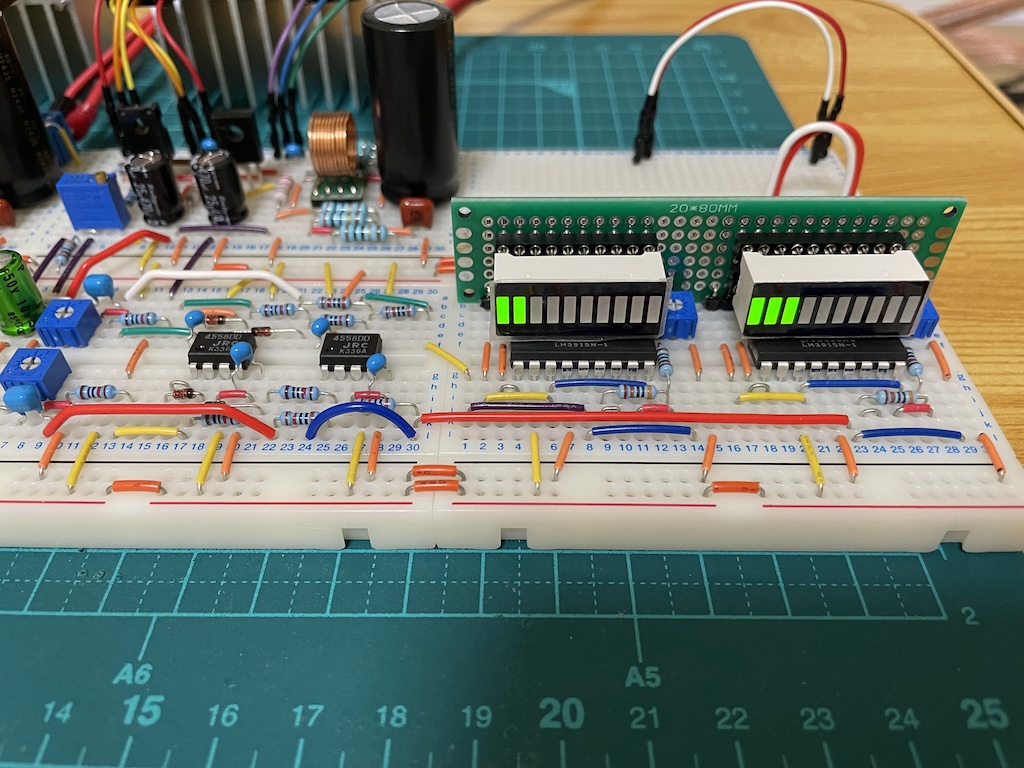

完全にオマケ回路ですが、レベルメーターはホームオーディオ用のパワーアンプに付いている事が多いので付けてみました。

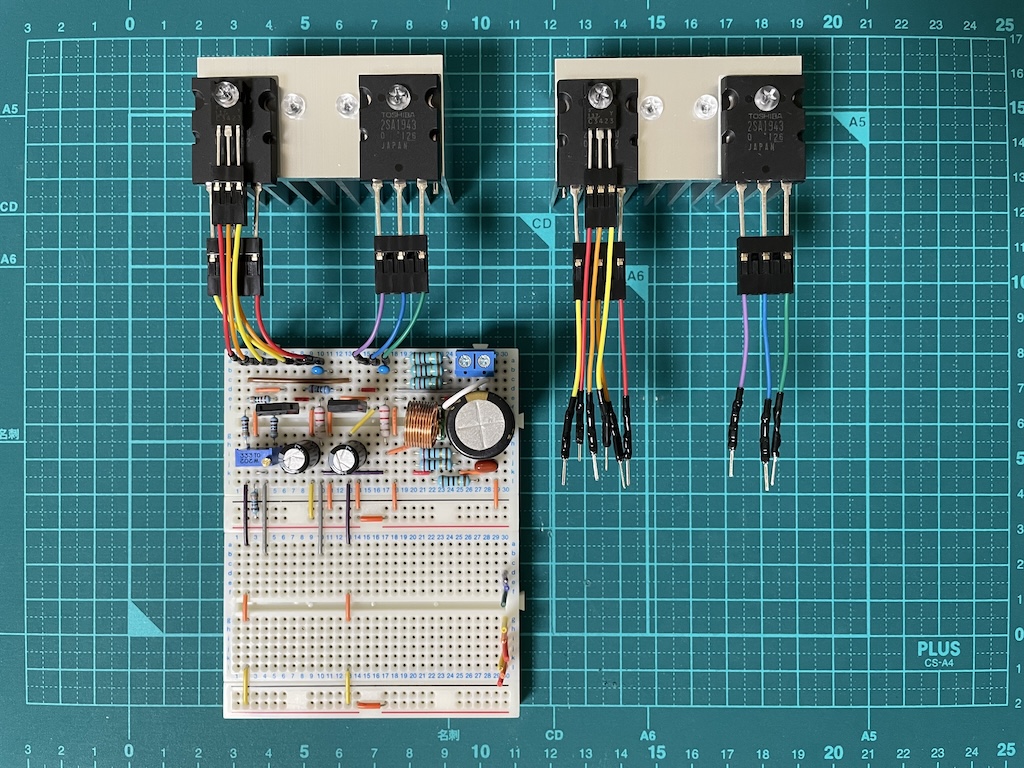

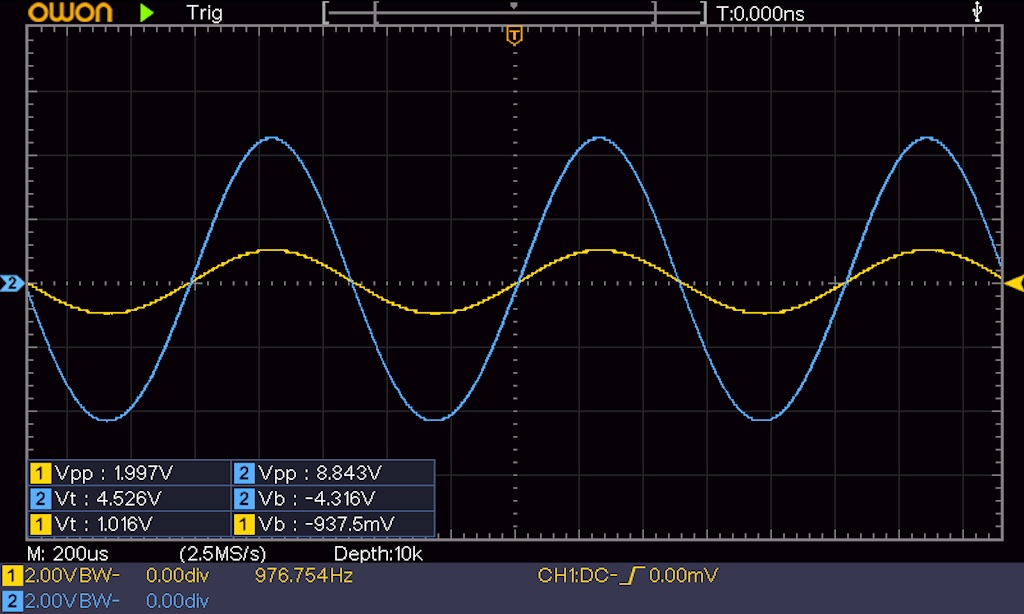

回路図のA点とB点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はB点)

回路図のA点とC点(CH1(黄色)はA点、CH2(水色)はC点)

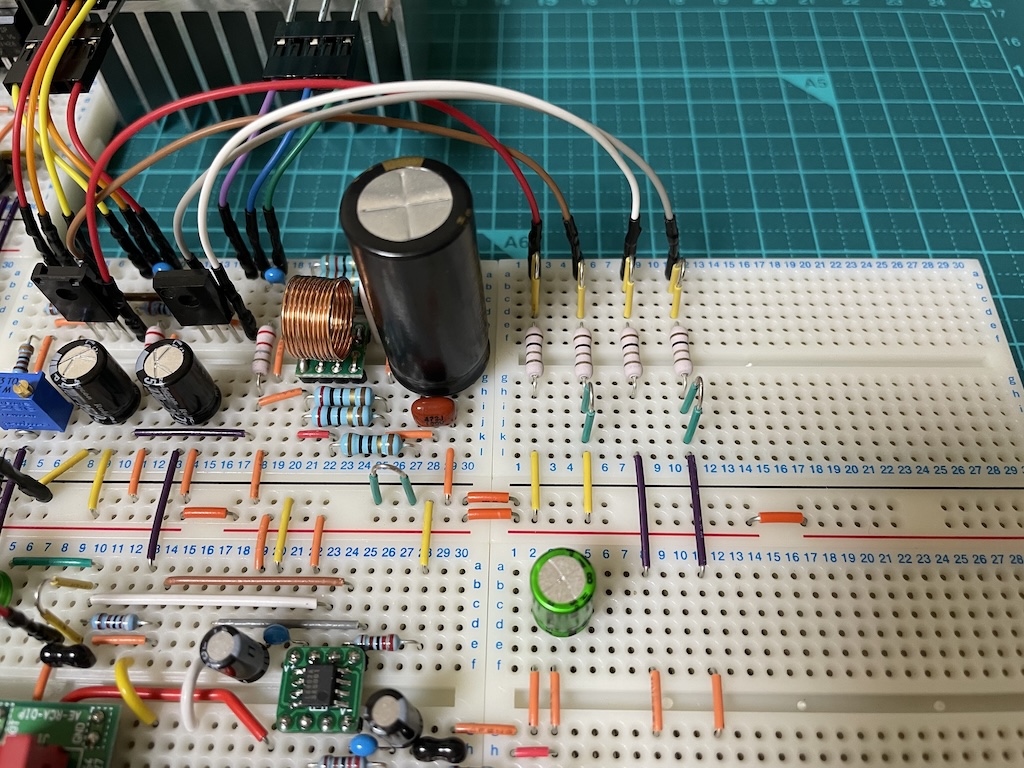

ちゃんと動作しているので、最終段とその1つ前のトランジスタのコレクタ電流を計ってみました。

電源とコレクタ間の抵抗器

計測は、1Ωの抵抗器を電源とコレクタの間に入れて、その両端にプローブを当てています。うちのオシロスコープには電圧値から電流値への換算機能があるので、今回はそれを使ってみました。

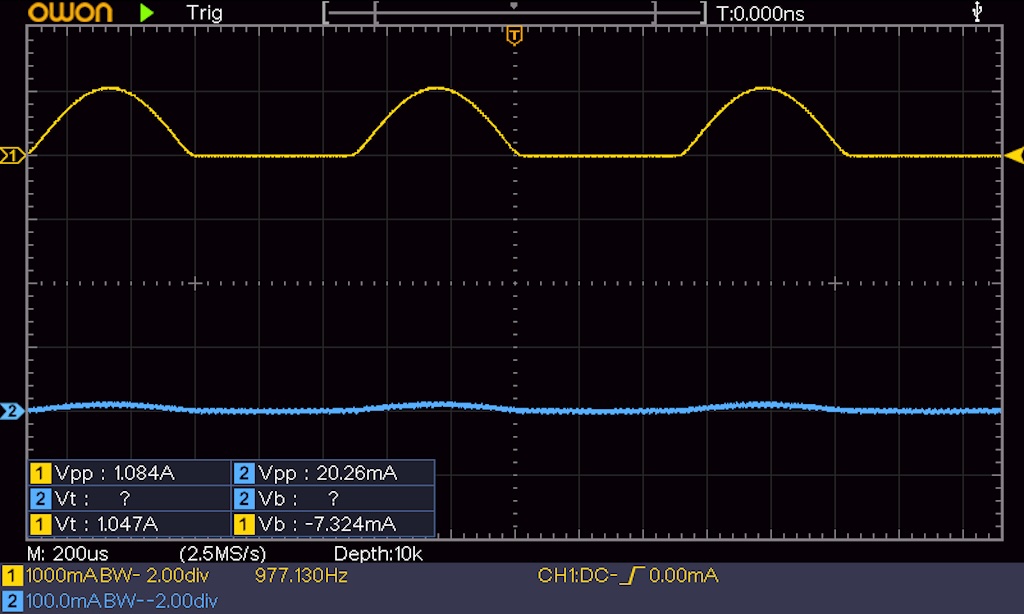

最終段(Q4)とその1つ前(Q2)のコレクタ電流(CH1(黄色)は最終段、CH2(水色)はその1つ前)

黄色は最終段(Q4)で縦軸の1マスが1A、水色はその1つ前(Q2)で縦軸の1マスが100mAになっています。これを見ると、コレクタ電流は最終段のピーク時で1.05Aぐらいになっており、これをA級アンプにしようとすると、無信号時に1.05A、ピーク時に2.1Aのコレクタ電流を流さないとダメっぽいですね...まぁ、今の私のレベルではとても無理なので、後々にとっておく事にします。

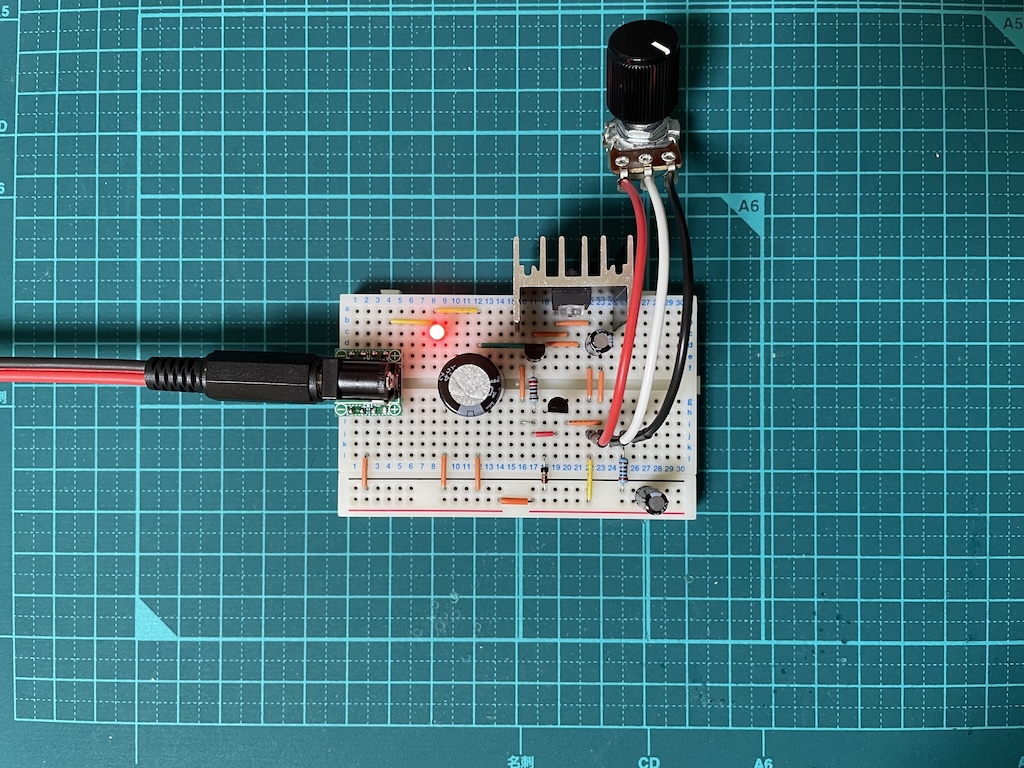

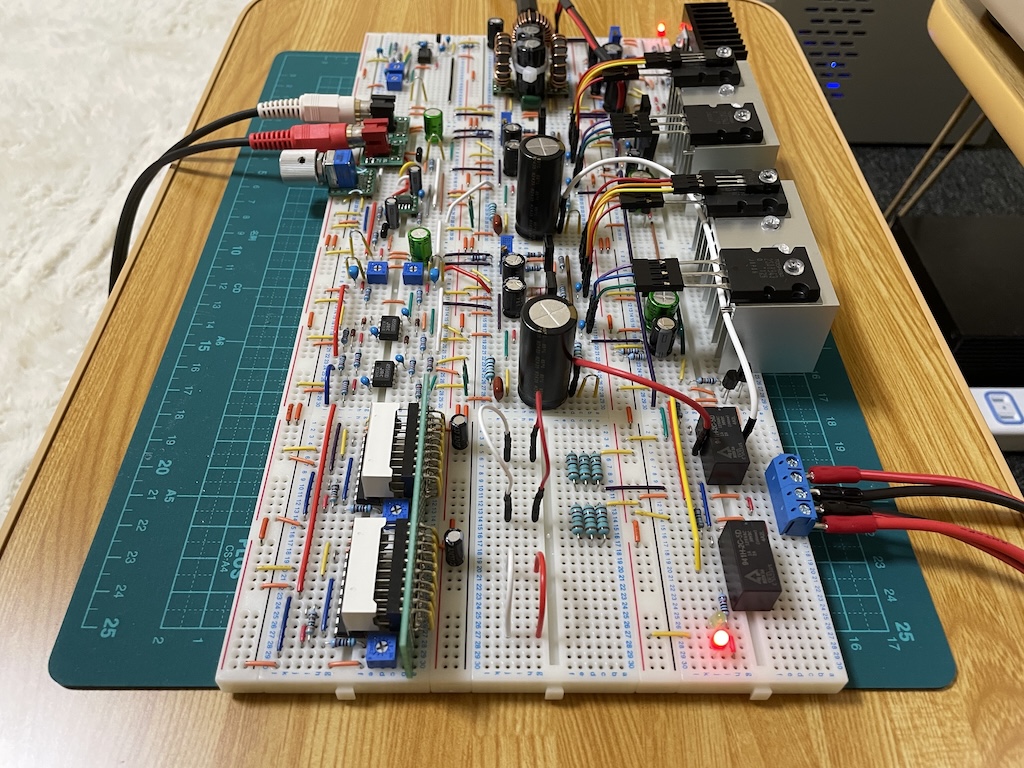

AB級アンプ(その6)

右下の2枚のブレッドボードがレベルメーター回路です。レベルメーター回路よりもスピーカープロテクション回路の方が先でしょ、という声が聞こえてきそうですが、あっちはあっちで難しいのでまた今度にします。

回路図のD点とE点(CH1(黄色)はD点、CH2(水色)はE点)

きれいに全波整流されているようで期待できます。この後、CDプレーヤーのアナログ信号を入れて試験用のスピーカーを鳴らした後、うちのスピーカーに繋げてみました。

CDを鳴らしているところ

レベルメーター部のアップ

...図太い。低音がかなりしっかり出ていて、押しがとても強いような音に感じます。以前にTTC004BとTTA004Bを最終段に使った音を聴きましたが、こんなに図太くなく、普通に音が出たって感じだったと思います。回路の部品は色々と変更してしまっているので一概には言えませんが、出力段の2SC5200と2SA1943の影響が大きいのかもしれません。

さて、話変わってレベルメーターの話題ですが、使っているLEDは緑色5つ、オレンジ色3つ、赤色2つがLED1からLED10まで一体となったもので、定格出力の8VPPでLED9の赤色が点灯するように調整しています。このため、ボリュームを上げると音が大きすぎるのでLED9の赤色の点灯を見たことはありません。ちょっと残念な感じですが、これはこういうものと諦めています。

Masaharu's Weblog

カレンダー

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

特別ページ

ひげおやじ 3 Download

ひげおやじ 2 Download

ウーハーボックス製作記

最近の記事

電子回路をブレッドボードで作ってみました

オーディオアンプ回路をブレッドボードで作ってみました(その8)

オーディオアンプ回路をブレッドボードで作ってみました(その7)

オーディオアンプ回路をブレッドボードで作ってみました(その6)

オーディオアンプ回路をブレッドボードで作ってみました(その5)

オーディオアンプ回路をブレッドボードで作ってみました(その4)

DCラインフィルターを作ってみました

オーディオアンプ回路をブレッドボードで作ってみました(その3)

オーディオアンプ回路をブレッドボードで作ってみました(その2)

カテゴリー

Audio (3)

Audio 2 (18)

Book (2)

Development (2)

Electronics (17)

FFT4Mac (2)

Game (30)

Game 2 (29)

Game 3 (30)

Game 4 (30)

Game 5 (30)

Game 6 (30)

Game 7 (21)

Hardware (30)

Hardware 2 (4)

Higeoyaji 3 (18)

Mac OS X (20)

Terminal (14)

Web (30)

Web 2 (16)

X11 (2)

カテゴリー別記事一覧はこちら

バックナンバー

2025年12月 (1)

2025年11月 (1)

2025年10月 (1)

2025年9月 (2)

2025年8月 (2)

2025年7月 (2)

2025年6月 (2)

2025年5月 (3)

2025年4月 (2)

2025年3月 (2)

2025年2月 (4)

記事一覧はこちら

リンク

注意事項

また、このホームページに記載されている画像、文章及びソフトウェアの使用によるいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

プロフィールはこちら