まさはる's Weblog

2025年7月 5日

オーディオアンプ回路をブレッドボードで作ってみました

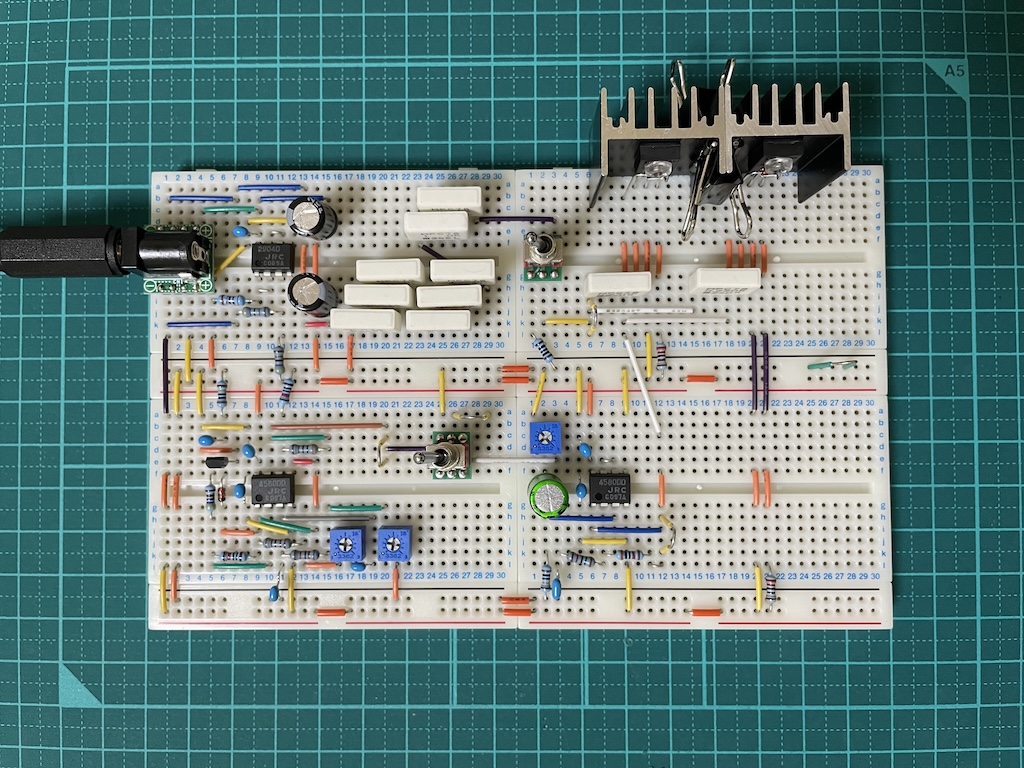

Category : Electronics / Posted at 2025年7月 5日 12:33 前々回で正弦波発生回路ができてテスト信号が使えるようになったので、オーディオアンプ回路をブレッドボードで作ってみました。

なお、負荷抵抗を100Ωにして実験しているため、一般的なスピーカーの4〜8Ωの負荷には対応できない回路になっているのと、回路図の抵抗器やコンデンサの値はネットでよく見かける値にしていたり、仮に計算していても手持ちにある物を使っていたりして、参考にはならないと思うので注意して下さい。

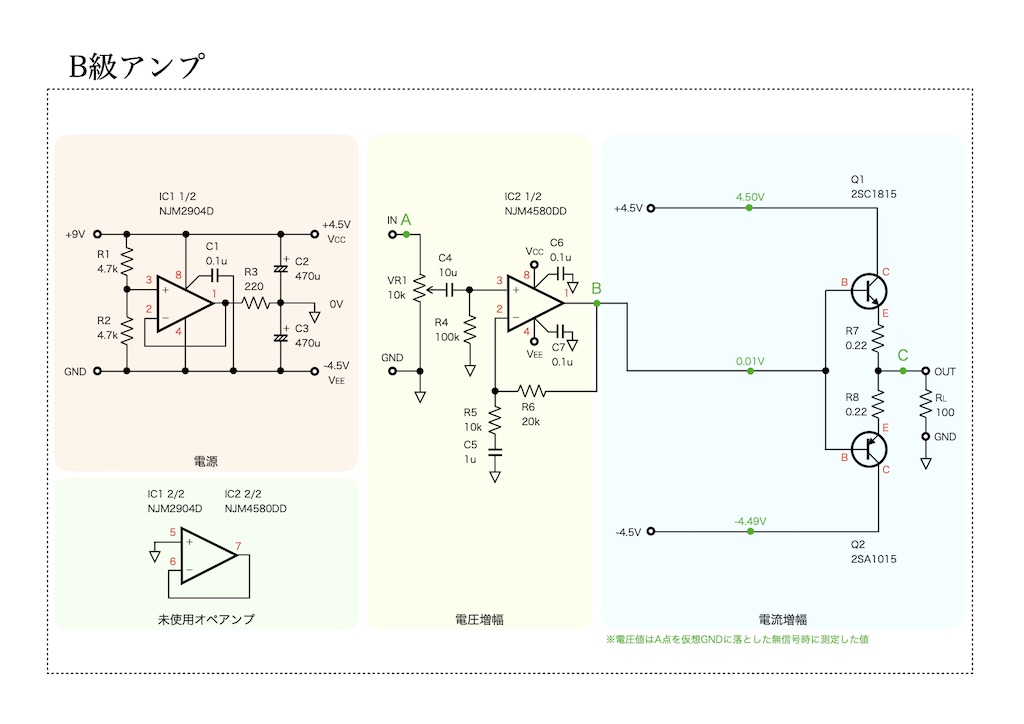

1)B級アンプ

やっぱ最初はB級アンプから入らないと、と言うことで、±4.5Vの電源を使用したB級アンプを作ってみました。

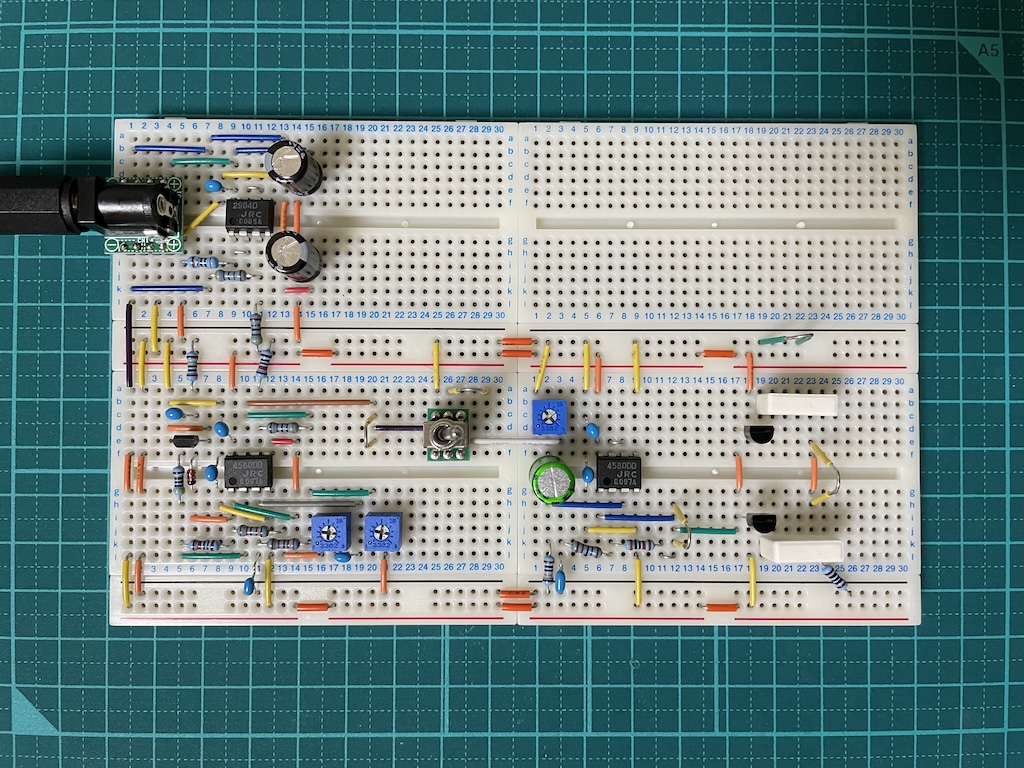

B級アンプ

左上が電源回路、左下は前々回の正弦波発生回路、右下がオーディオアンプ回路です。

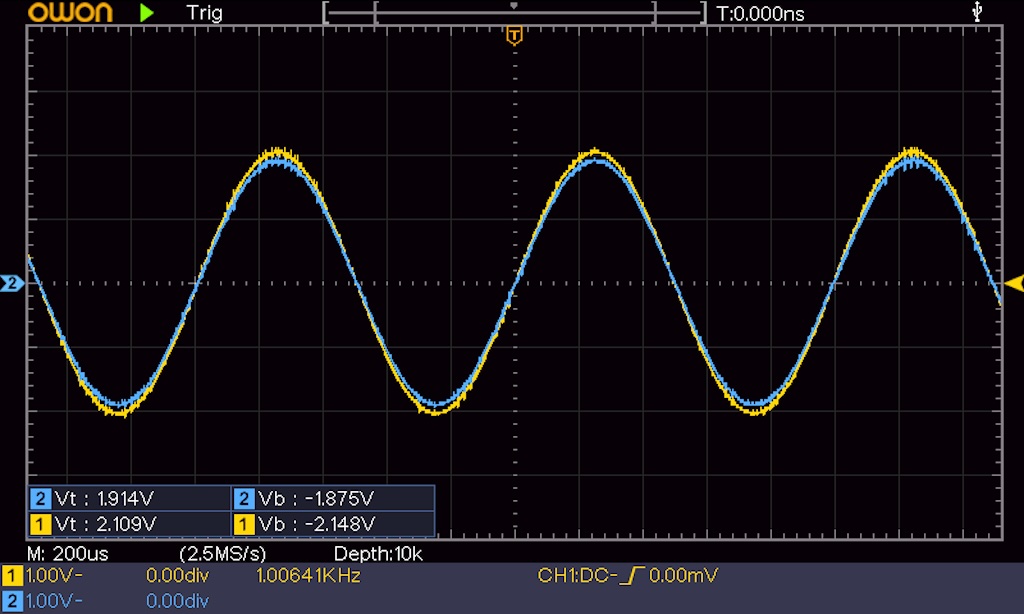

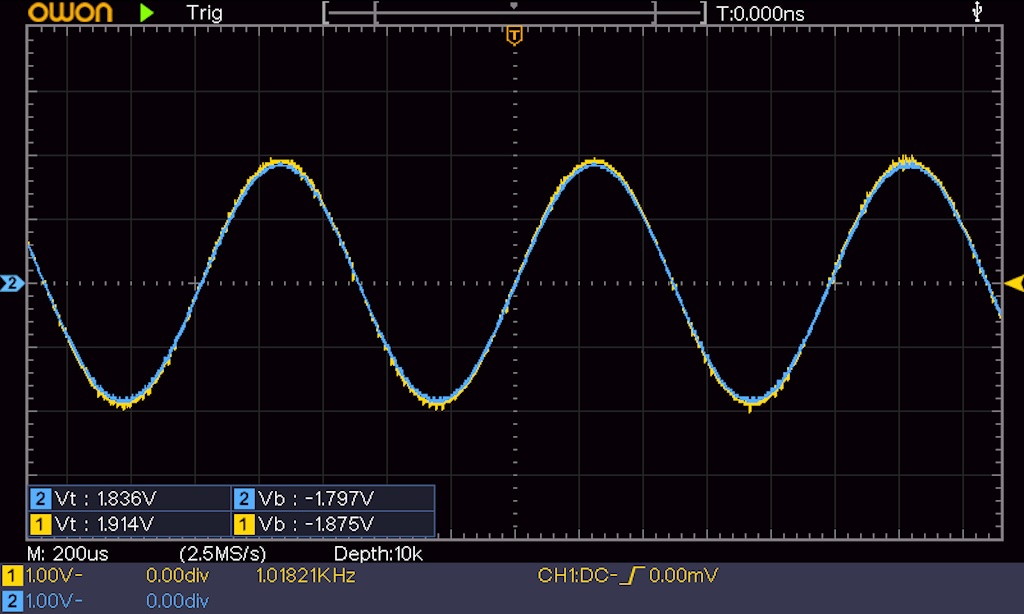

電圧増幅回路の入力と出力(CH1(黄色)は入力のA点、CH2(水色)は出力のB点)

正弦波発生回路の出力は±1Vの2Vp-pにしてあるので、オペアンプで4Vp-pまで電圧を増幅しています。今後、この回路のボリュームは変更しないようにして、後段の電流増幅回路のみ変更していきたいと思います。

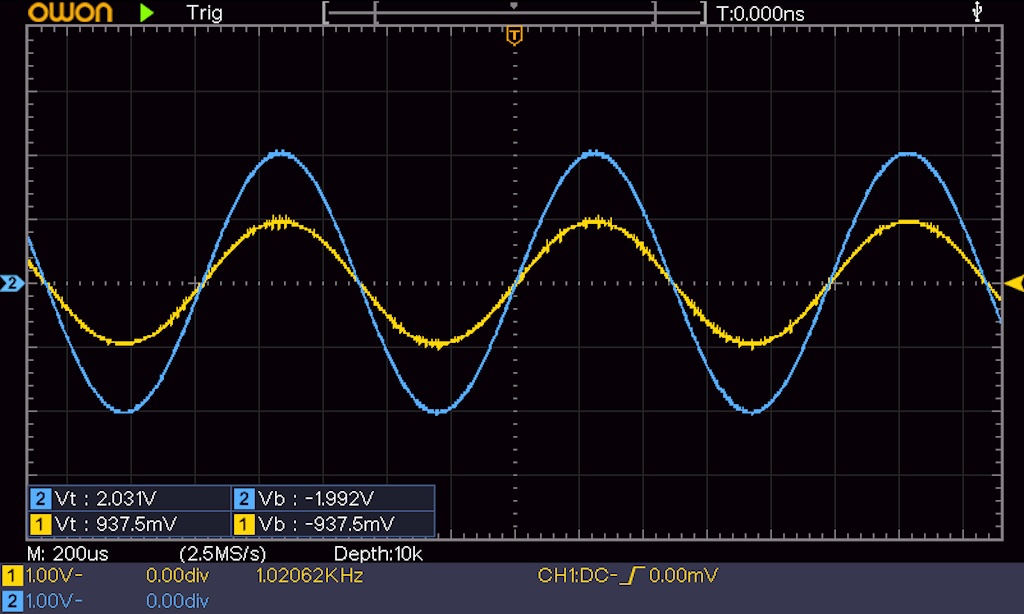

電流増幅回路の入力と出力(CH1(黄色)は入力のB点、CH2(水色)は出力のC点)

B級アンプは、入力信号が0〜±0.6V付近の時には出力トランジスタはオフの状態で、消費電力は少なくて良いのですが、上の図の様に出力が途切れる部分があるため、多分、聞くに耐えない様な音なのではないかと思います。

ちなみに、負帰還はアンプ出力のC点から持ってくるのが普通だと思いますが、今回は実験なので、オペアンプの出力のB点からにして、電流増幅回路がうまく動作するか見ていきたいと思います。

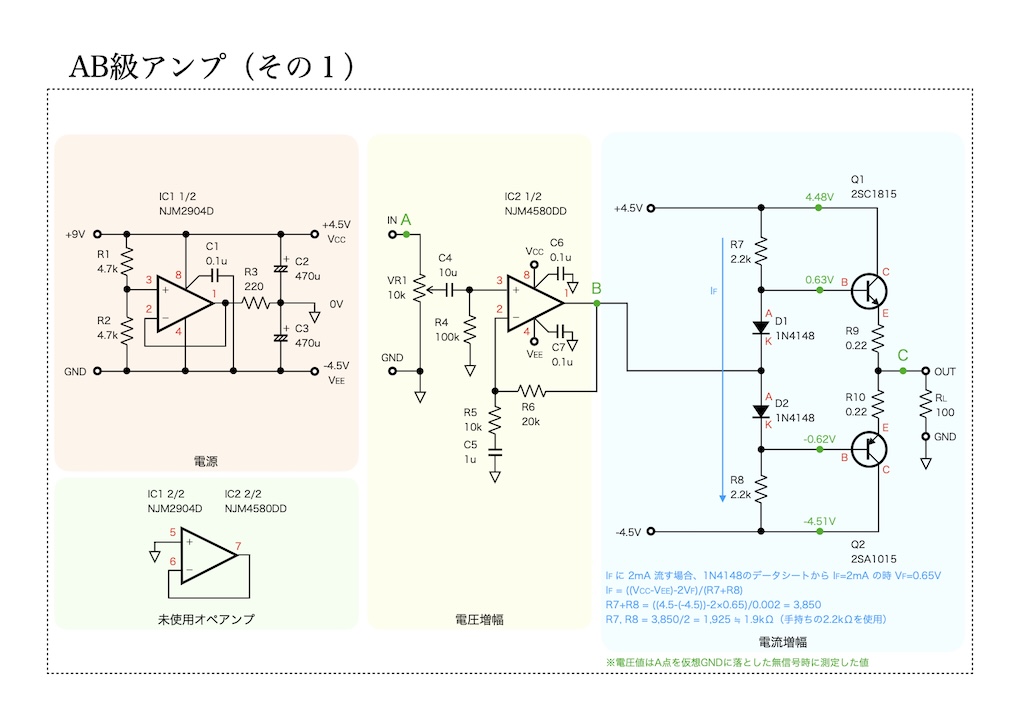

2)AB級アンプ(その1)

B級アンプをAB級アンプにするために一番簡単なダイオードを追加する方法で、Q1とQ2にバイアスを掛けてみました。

AB級アンプ(その1)

あまり変わり映えしませんが、電流増幅回路の部分が作り直されています。通電して分かったのですが、バイアス電圧の測定中にダイオードに指を当てて温めると、バイアス電圧が下がります。出力段のトランジスタの熱暴走を止める方向に働くため、アンプとして使えるようにするにはD1とQ1、D2とQ2を熱結合する必要があるようです。

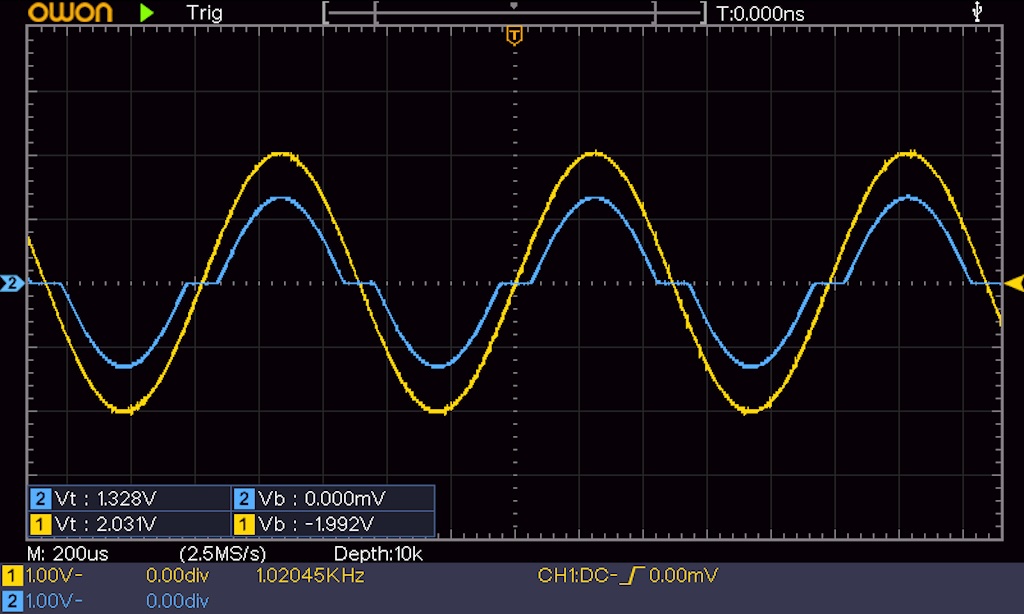

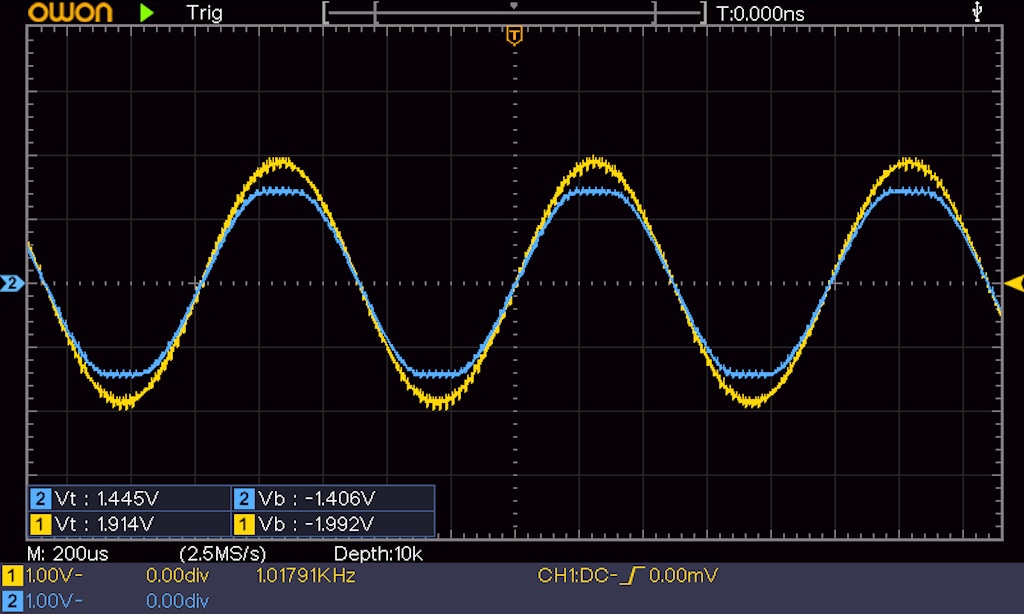

電流増幅回路の入力と出力(CH1(黄色)は入力のB点、CH2(水色)は出力のC点)

B級アンプの0Vの所にあった平らなステップが無くなり、プラスとマイナスが繋がりました。

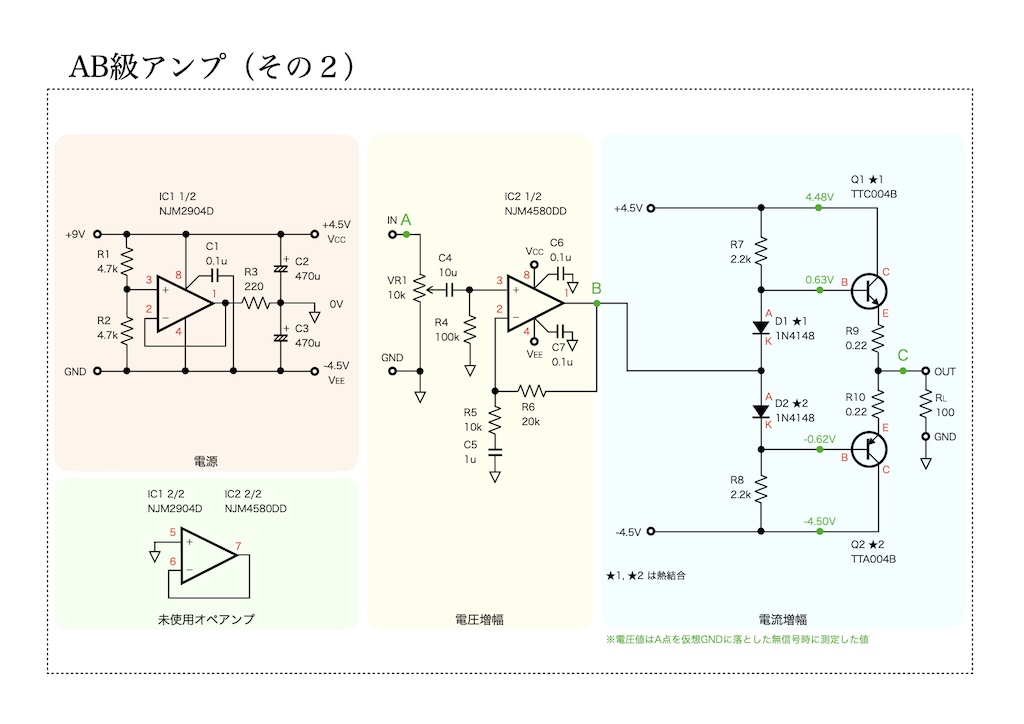

3)AB級アンプ(その2)

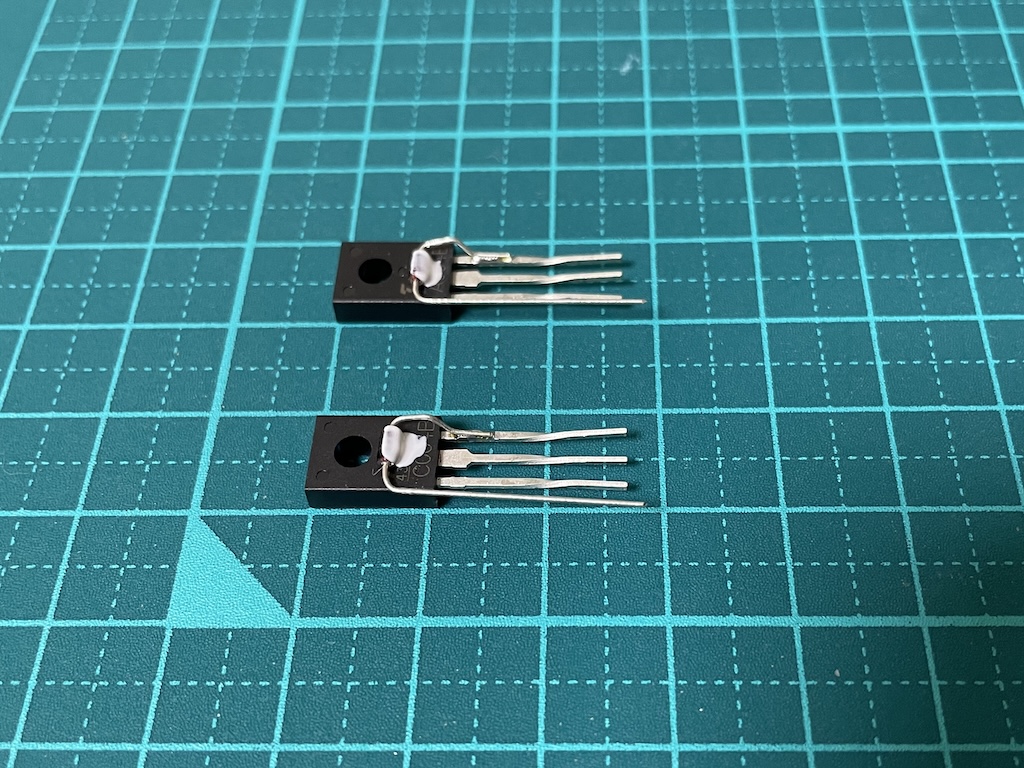

熱結合したトランジスタとダイオード

AB級アンプ(その1)で、トランジスタとバイアスを掛けるダイオードの熱結合が必要だと思ったので、トランジスタのTTC004BとTTA004Bのそれぞれにダイオードの1N4148をくっつけてみました。ダイオードがトランジスタにくっつくようにはんだ付けをして、放熱用シリコン接着剤でより熱が伝わる様にしてみました。

AB級アンプ(その1)から変わった点は、D1とQ1、D2とQ2を熱結合した事と、熱結合するためにQ1とQ2をTTC004BとTTA004Bにした事です。

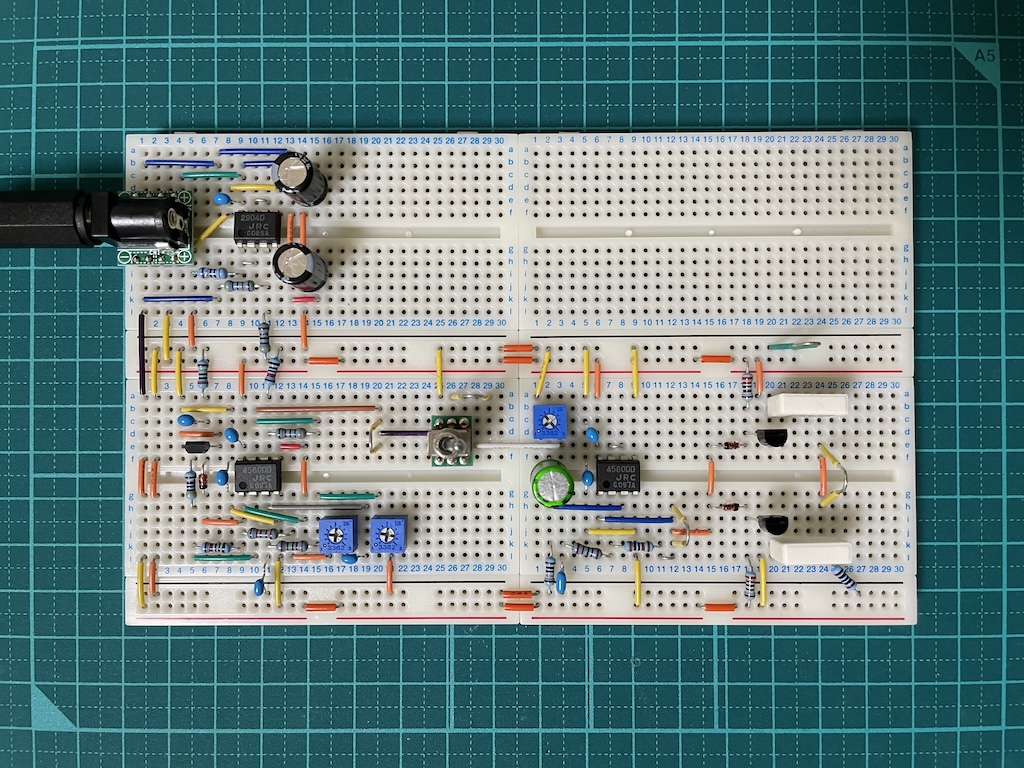

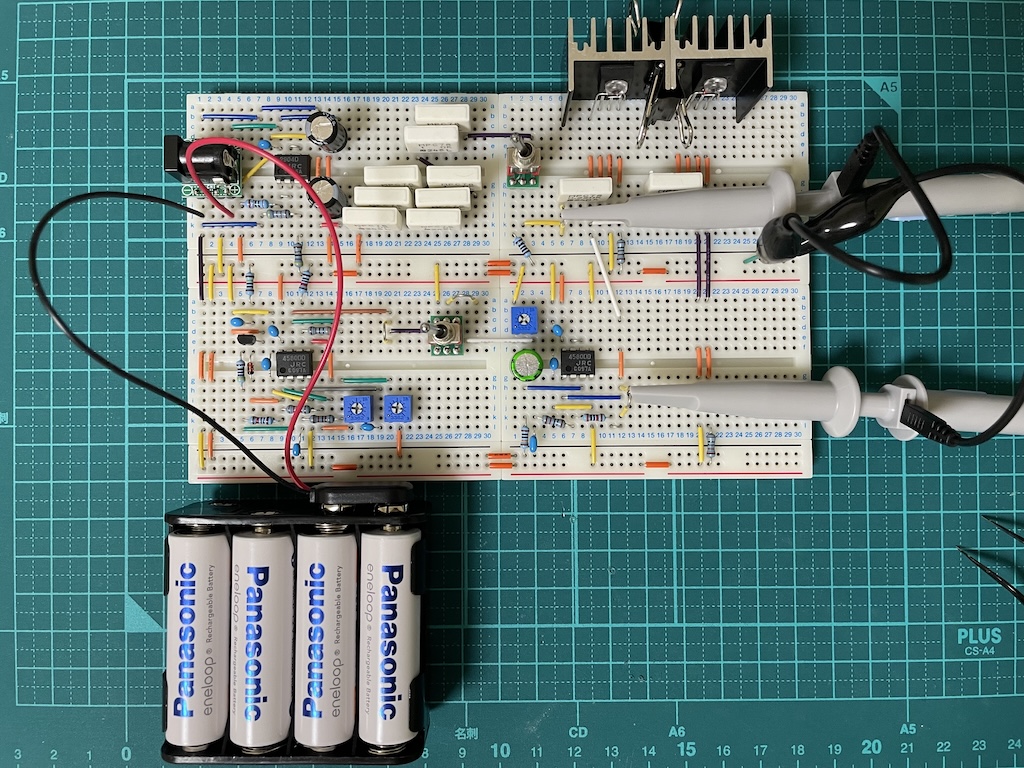

AB級アンプ(その2)

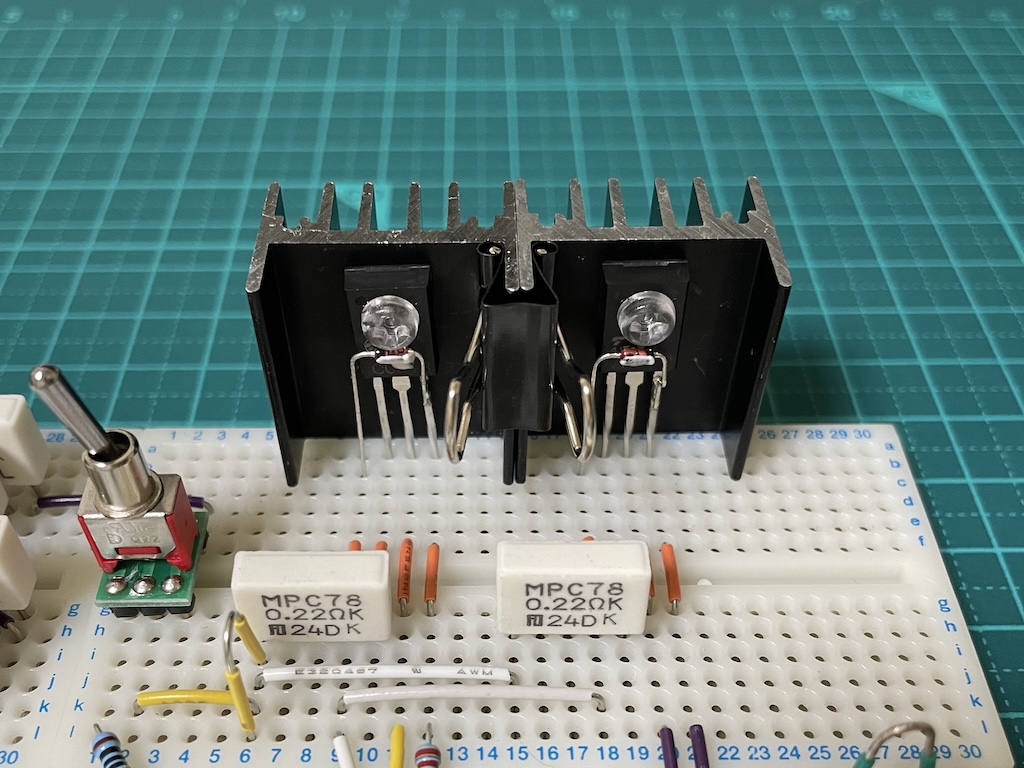

熱結合したトランジスタとダイオードの使用状況

足のあるヒートシンクをブレッドボードで使う場合は、電源ラインの無い上端に限られるので、右上に配置してあります。また、回路図にはありませんが、負荷抵抗は100Ωと8Ωをスイッチで切り替えられるようにしています。

電流増幅回路の入力と出力(CH1(黄色)は入力のB点、CH2(水色)は出力のC点)

負荷抵抗を8Ωにした場合の電流増幅回路の入力と出力(CH1(黄色)は入力のB点、CH2(水色)は出力のC点)

負荷抵抗を8Ωにしたところ、入力信号と同じ形ではなく、少し山が潰れました。これはR7からR8へと流れる電流を2mAにしようと、R7とR8を2.2kΩにしている事が原因で、1kΩや220Ωにすると解消します。

また、抵抗値を下げると安定化電源に表示されている出力電流値が上がるのですが、上がり続けるような事はなく安定しています。これは、トランジスタとダイオードを熱結合した事によるものと思われます。

ここまでだと、良かった良かったで済むのですが、負荷抵抗を8Ωにすると定周期のギザギザが現れており、発振しているように見えます。やれやれと思って調べ物をしていた時、安定化電源の出力をオフにしている時も同じようなギザギザが出ているので、もしやと思い電源を電池に替えてみました。

電池に替えて測定中

電源は、エネループ8本を直列使いで、9.6V以上出ています。あと、R7とR8は8Ω負荷に対応するため1kΩに変更しています。

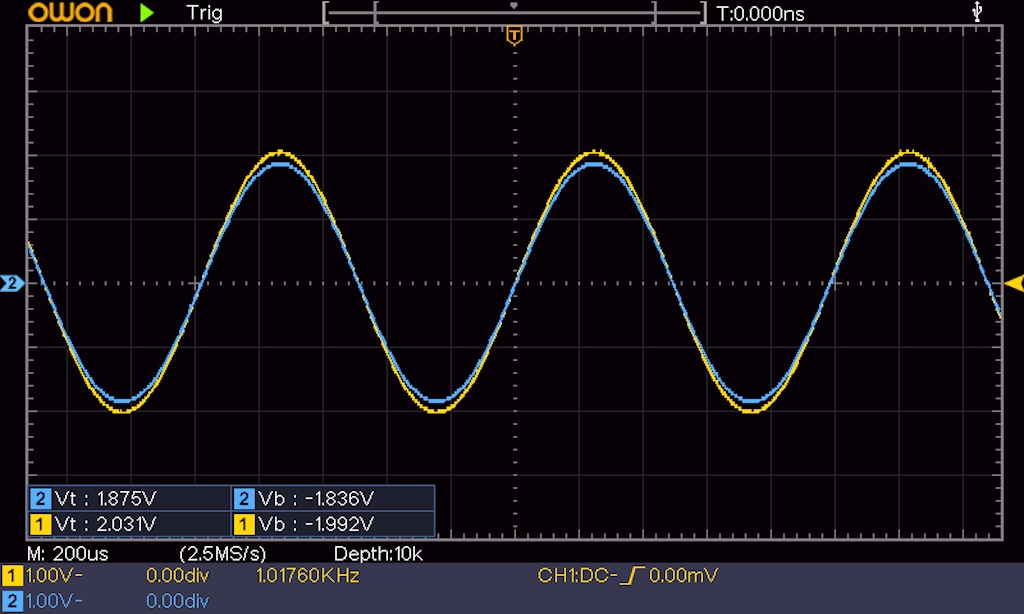

負荷抵抗を8Ωにした場合の電流増幅回路の入力と出力(CH1(黄色)は入力のB点、CH2(水色)は出力のC点)

ノイズの乗っていないオシロスコープの画面を見たのは久しぶりですw。アンプ自体が発振していないことが分かって、ほっとしたところです。